相關商品

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

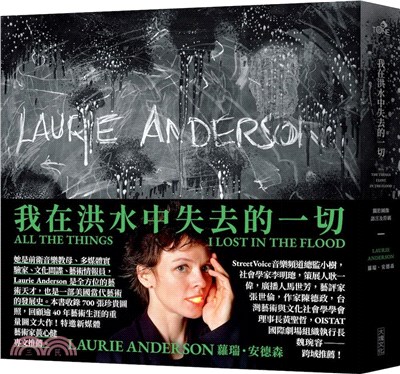

商品簡介

「這是我的夢體――我用它在夢中行走。」

前衛音樂教母、多媒體實驗家、文化間諜、藝術情報員,

她是全方位的藝術天才,也是一部美國當代藝術的發展史。

蘿瑞・安德森 Laurie Anderson 親撰、收錄700張珍貴圖照,

回顧逾40年藝術生涯的重量圖文大作!

特邀新媒體藝術家、蘿瑞・安德森創作夥伴黃心健專文推薦

這本書是穿越我漫長藝術家生命的一場旅行。

是關於我所失去的以及我所找到的事物。

小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)、李明璁(社會學家、作家)、耿一偉(策展人)、馬世芳(廣播人)、張世倫(藝評家、作家)、陳德政(作家)、黃聖哲(台灣藝術與文化社會學學會理事長)、魏琬容(OISTAT國際劇場組織執行長)――跨域推薦

「我能看見未來,那是一個地方。」

身為當代最受尊祟、最具創意的多媒體藝術家之一,美國前衛音樂教母蘿瑞.安德森身兼音樂家、表演藝術家、作曲家、小說作家與電影導演等多重身分,在音樂和純藝術之間自在遊走,本書為安德森首度完整回顧其逾四十年的創作生涯,親自挑選並詳述最具代表性的個人作品。

早在二十一世紀高科技勃興多年之前,安德森就因為對新媒體深感興趣,成為使用科技創作出嶄新藝術形式的先驅者。但不論她使用何種媒介,對語言和說故事的探索才是安德森真正的擅長。安德森在近幾前開始重新瀏覽過去四十年來的作品檔案,其中包括大量的文件、筆記本和速寫本。在這個過程中,她有了新的發現,並以全新的眼光審視了許多作品,進而促使她提筆書寫,思索語言如何融入她的視覺作品,並對語言如何受到政治、科技、詩歌所影響,以及故事與歌曲的差異,提出引人深思的評論,也讓讀者透過藝術家本人的文字,對其作品進行更私密的解讀。同時間拍攝的長片《犬之心》(Heart of a Dog)省思生命、生死和周遭所愛之人事物,片中令人動容的旁白許多便收錄於本書中。

「看著文字、看見文字、閱讀文字、理解文字, 並把它們連結到思想與事物。

有些文字是由光、由記憶所打造出來――而當它們被大聲朗誦出來時――則是由聲音與空氣所構成。」

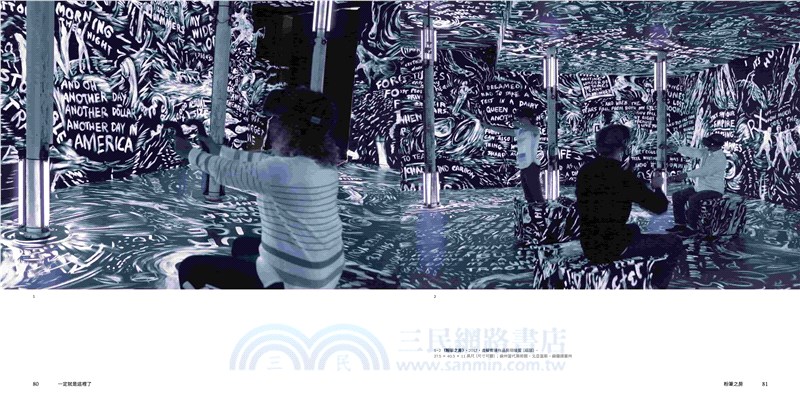

在這本具有里程碑意義的著作中,安德森匯集了她迄今為止最全面的藝術作品集,其中有一些文字與作品過去從未公開亦未曾出版。這本書涵蓋了素描、畫作、手稿、多媒體裝置、表演藝術和電影等各類型作品,內容豐富,貫穿了她開創性的40年藝術生涯,包括她和台灣新媒體藝術家黃心健合作、於2017年在美國麻州當代藝術博物館(Mass MoCA)所展出的虛擬實境(VR)作品《粉筆之房》(Chalkroom),其擴增版本《沙中房間》(La Camera Insabbiata)也曾於2017-2018年在台北市立美術館展出。

每一章都包括安德森本人撰寫的評論,通過藝術家自己的話提供對她作品的深入理解。八章中的每一章都包括安德森撰寫的發人深省的評論,她在其中探討了政治、技術、詩歌對語言的影響,以及故事和歌曲之間的區別。個人文章探討語言與圖像的關係,並提出關於美、時間、現實和記憶的問題,通過展示這些理論在她的作品中的表達方式來闡明這些理論。

「語言是關於失去,在某種程度上,字詞就是對東西和狀態的紀念物。」

正如她在序言中所述:「我是從畫家和雕塑家起步,這四十年來我曾創作過素描、音樂、繪畫、裝置藝術、影片、雕塑、電子設計、電腦軟體、歌劇與舞台劇等各種作品。這些作品的根源都是故事。它們才是真正的引擎。故事和字詞是我的最愛。這本書就是關於我要把故事和字詞放進作品裡時,曾經使用過的許多不同手段。

由於世界上並沒有故事博物館或者敘事藝術博物館,我有很多件視覺作品曾被當成純視覺藝術作品展出,卻忽略了這些作品實際上與字語有著密切的合作關係。這本書所寫的就是這種創作的發展過程,以及圖像與故事間的相互催化作用,還有我們用來呈現這個世界的多種符碼。」

「當下即是一切,所有曾經有過的一切,其餘不過只是狂夢囈語。」

*跨域推薦*

「楊乃文曾這麼唱著:多想鑽進你的腦袋 / 待上幾天 / 或許我就會明白。蘿瑞・安德森1982年以流行專輯格式發表的《Big Science》是我對「當代」一詞理解的啟蒙。現在,我竟然鑽進她的腦袋了。」――小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)

「這是一本奇書,結合了音樂、視覺、表演、電影、語言與科技藝術,讀者很難不成為蘿瑞安德斯森的粉絲。」――耿一偉(策展人)

「我對蘿瑞・安德森充滿了所有敬意,其中也包括――她是降伏了路・瑞德(Lou Reed)的女人。2015年她替剛過世不久的丈夫在搖滾名人堂代領獎座,發表了我心目中史上最動人的演說之一。『一個人會死三次。』蘿瑞在典禮上說。而我說,藝術家不死。」――陳德政(作家)

「蘿瑞・安德森非常具有原創性,而且她的創作經歷,幾乎就是一部現代紐約與美國的藝術發展史。」――黃心健(新媒體藝術家)

「蘿瑞・安德森是電子音樂的先驅、全方位的藝術天才。」――黃聖哲(台灣藝術與文化社會學學會理事長)

「唯有真正誠實的藝術家,才能端出如此犀利且動人的作品。」――魏琬容(OISTAT國際劇場組織執行長)

前衛音樂教母、多媒體實驗家、文化間諜、藝術情報員,

她是全方位的藝術天才,也是一部美國當代藝術的發展史。

蘿瑞・安德森 Laurie Anderson 親撰、收錄700張珍貴圖照,

回顧逾40年藝術生涯的重量圖文大作!

特邀新媒體藝術家、蘿瑞・安德森創作夥伴黃心健專文推薦

這本書是穿越我漫長藝術家生命的一場旅行。

是關於我所失去的以及我所找到的事物。

小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)、李明璁(社會學家、作家)、耿一偉(策展人)、馬世芳(廣播人)、張世倫(藝評家、作家)、陳德政(作家)、黃聖哲(台灣藝術與文化社會學學會理事長)、魏琬容(OISTAT國際劇場組織執行長)――跨域推薦

「我能看見未來,那是一個地方。」

身為當代最受尊祟、最具創意的多媒體藝術家之一,美國前衛音樂教母蘿瑞.安德森身兼音樂家、表演藝術家、作曲家、小說作家與電影導演等多重身分,在音樂和純藝術之間自在遊走,本書為安德森首度完整回顧其逾四十年的創作生涯,親自挑選並詳述最具代表性的個人作品。

早在二十一世紀高科技勃興多年之前,安德森就因為對新媒體深感興趣,成為使用科技創作出嶄新藝術形式的先驅者。但不論她使用何種媒介,對語言和說故事的探索才是安德森真正的擅長。安德森在近幾前開始重新瀏覽過去四十年來的作品檔案,其中包括大量的文件、筆記本和速寫本。在這個過程中,她有了新的發現,並以全新的眼光審視了許多作品,進而促使她提筆書寫,思索語言如何融入她的視覺作品,並對語言如何受到政治、科技、詩歌所影響,以及故事與歌曲的差異,提出引人深思的評論,也讓讀者透過藝術家本人的文字,對其作品進行更私密的解讀。同時間拍攝的長片《犬之心》(Heart of a Dog)省思生命、生死和周遭所愛之人事物,片中令人動容的旁白許多便收錄於本書中。

「看著文字、看見文字、閱讀文字、理解文字, 並把它們連結到思想與事物。

有些文字是由光、由記憶所打造出來――而當它們被大聲朗誦出來時――則是由聲音與空氣所構成。」

在這本具有里程碑意義的著作中,安德森匯集了她迄今為止最全面的藝術作品集,其中有一些文字與作品過去從未公開亦未曾出版。這本書涵蓋了素描、畫作、手稿、多媒體裝置、表演藝術和電影等各類型作品,內容豐富,貫穿了她開創性的40年藝術生涯,包括她和台灣新媒體藝術家黃心健合作、於2017年在美國麻州當代藝術博物館(Mass MoCA)所展出的虛擬實境(VR)作品《粉筆之房》(Chalkroom),其擴增版本《沙中房間》(La Camera Insabbiata)也曾於2017-2018年在台北市立美術館展出。

每一章都包括安德森本人撰寫的評論,通過藝術家自己的話提供對她作品的深入理解。八章中的每一章都包括安德森撰寫的發人深省的評論,她在其中探討了政治、技術、詩歌對語言的影響,以及故事和歌曲之間的區別。個人文章探討語言與圖像的關係,並提出關於美、時間、現實和記憶的問題,通過展示這些理論在她的作品中的表達方式來闡明這些理論。

「語言是關於失去,在某種程度上,字詞就是對東西和狀態的紀念物。」

正如她在序言中所述:「我是從畫家和雕塑家起步,這四十年來我曾創作過素描、音樂、繪畫、裝置藝術、影片、雕塑、電子設計、電腦軟體、歌劇與舞台劇等各種作品。這些作品的根源都是故事。它們才是真正的引擎。故事和字詞是我的最愛。這本書就是關於我要把故事和字詞放進作品裡時,曾經使用過的許多不同手段。

由於世界上並沒有故事博物館或者敘事藝術博物館,我有很多件視覺作品曾被當成純視覺藝術作品展出,卻忽略了這些作品實際上與字語有著密切的合作關係。這本書所寫的就是這種創作的發展過程,以及圖像與故事間的相互催化作用,還有我們用來呈現這個世界的多種符碼。」

「當下即是一切,所有曾經有過的一切,其餘不過只是狂夢囈語。」

*跨域推薦*

「楊乃文曾這麼唱著:多想鑽進你的腦袋 / 待上幾天 / 或許我就會明白。蘿瑞・安德森1982年以流行專輯格式發表的《Big Science》是我對「當代」一詞理解的啟蒙。現在,我竟然鑽進她的腦袋了。」――小樹(StreetVoice 音樂頻道總監)

「這是一本奇書,結合了音樂、視覺、表演、電影、語言與科技藝術,讀者很難不成為蘿瑞安德斯森的粉絲。」――耿一偉(策展人)

「我對蘿瑞・安德森充滿了所有敬意,其中也包括――她是降伏了路・瑞德(Lou Reed)的女人。2015年她替剛過世不久的丈夫在搖滾名人堂代領獎座,發表了我心目中史上最動人的演說之一。『一個人會死三次。』蘿瑞在典禮上說。而我說,藝術家不死。」――陳德政(作家)

「蘿瑞・安德森非常具有原創性,而且她的創作經歷,幾乎就是一部現代紐約與美國的藝術發展史。」――黃心健(新媒體藝術家)

「蘿瑞・安德森是電子音樂的先驅、全方位的藝術天才。」――黃聖哲(台灣藝術與文化社會學學會理事長)

「唯有真正誠實的藝術家,才能端出如此犀利且動人的作品。」――魏琬容(OISTAT國際劇場組織執行長)

作者簡介

蘿瑞.安德森

Laurie Anderson

1947年出生於美國伊利諾伊州,是美國當代最知名且大膽的前衛藝術家與多媒體創作者之一。

70年代蘿瑞.安德森以行為藝術受到紐約矚目,80年代憑藉〈O Superman〉一曲躍上英國單曲排行榜亞軍,奠定其後前衛音樂教母的地位,並取得商業上的成功與資源,開始以多媒體展演大放異彩。她是音樂家、視覺藝術家、詩人、攝影師、電影製作人、劇場創作者、畫家、聲音藝術家、電子專家……等,創作橫跨不同領域和多種媒材,亦是美國航太總署第一任也是最後一任駐署藝術家。伴侶是美國搖滾傳奇音樂人路・瑞德(Lou Reed)。

近年的代表作包括2015年的長片作品《犬之心》(Heart of dog),以及2017-2018年與台灣新媒體藝術家黃心健合作的《沙中房間》(La Camera Insabbiata)等VR系列作品。

Laurie Anderson

1947年出生於美國伊利諾伊州,是美國當代最知名且大膽的前衛藝術家與多媒體創作者之一。

70年代蘿瑞.安德森以行為藝術受到紐約矚目,80年代憑藉〈O Superman〉一曲躍上英國單曲排行榜亞軍,奠定其後前衛音樂教母的地位,並取得商業上的成功與資源,開始以多媒體展演大放異彩。她是音樂家、視覺藝術家、詩人、攝影師、電影製作人、劇場創作者、畫家、聲音藝術家、電子專家……等,創作橫跨不同領域和多種媒材,亦是美國航太總署第一任也是最後一任駐署藝術家。伴侶是美國搖滾傳奇音樂人路・瑞德(Lou Reed)。

近年的代表作包括2015年的長片作品《犬之心》(Heart of dog),以及2017-2018年與台灣新媒體藝術家黃心健合作的《沙中房間》(La Camera Insabbiata)等VR系列作品。

名人/編輯推薦

【推薦序】

推薦文|夢中行走的藝術家――蘿瑞・安德森

黃心健(國立臺灣師範大學特聘教授、新媒體藝術家)

重回時間之夢

初識蘿瑞,是在1994年,那也是我一切的開始。

1994年,我在芝加哥的伊利諾理工學院攻讀博士,其中一堂課,老師給了我們一本書《愛因斯坦的夢》(Einstein's Dreams),希望我們從此書出發,建構一個互動媒體的計畫。

這本書是以時間為主題的系列奇幻故事,我從其中得到靈感,創作出了《時間之夢》這部作品,觀者可以在介於文字與影像間的介面間,穿越數個關於時間的故事旅行,例如與影子分離,象徵因果倒錯的房間等。

完成作業後,老師熱心地建議我去參加於紐約舉辦的第一屆新媒體藝術大賽「新聲音,新視界」(New Voices, New Visions),這是由當時最頂尖的新媒體公司「旅者」(Voyager)與矽谷的研究公司「區間」(Interval Research)共同舉辦的比賽。第一屆的評審可以說是星光熠熠,邀請到了當時最頂尖的前衛藝術創作者,像是導演泰瑞.吉蘭(Terry Gilliam)、科幻小說家威廉.吉布森(William Gibson)、漫畫家雅特.史皮茲曼(Art Spiegelman),當然,也包括了對我之後影響深遠的新媒體藝術家――蘿瑞.安德森。

這個比賽猶如一場奇幻之旅,我不但拿下了獎項,也意外展開與蘿瑞的初次合作。原來,主辦單位「旅者」邀請蘿瑞來擔任比賽評審,還有另外一層緣由;當時「旅者」是最大的CD-ROM(唯獨記憶光碟)公司,他們想要與蘿瑞合作發行第一部CD-ROM作品,不過蘿瑞對於現有的設計都不太滿意,於是向「旅者」提議,希望可以跟得獎作《時間之夢》的藝術家合作。

是故,我倆從蘿瑞的同名演唱會「傀儡汽車旅館」(Puppet Motel)概念出發,我們創作出了一張互動光碟,在一間有著三十幾個房間的虛幻旅館裡,樂迷進入每個房間都會有不一樣的互動情景,藉此表現蘿瑞獨特的故事與音樂,並藉由互動的方式,深化與樂迷的連結。

與蘿瑞的初次合作,對我如同啟蒙,她如刀一般直指人心的創作,永遠是我的指引。雖然之後我前往遊戲產業發展,做了七年的藝術總監,但是當時獲獎以及與蘿瑞合作的記憶,在我心中留下了種子。於是在2001年,我辭去索尼的工作,重回台灣走入藝術創作的領域,繼續做著我最喜歡的事情。

蘿瑞的創作之道

從創作者的角度來談論蘿瑞,我認為雖然她的創作運用了各式各樣的媒體,其中不乏最新銳的創作工具,但我覺得她始終把自己看作是名「多媒體」藝術家,而不是「新媒體」藝術家。她對媒體有很強的直覺,無論是高科技還是低科技,都能恰如其分地展現出這個媒體最優秀的長處。

後來,我與蘿瑞又有了多次合作機會,例如愛知博覽會等等。時間來到2016年,隨著 VR 發展,我想蘿瑞應該很有興趣,於是飛去紐約找她,問她要不要一起嘗試看看,最後迸出的火花就是《沙中房間》、《高空》、《登月》這幾部VR作品。在製作過程中,我時常驚訝於蘿瑞雖然並沒有寫程式的專長,但卻可以憑直覺地清楚表述出眼前這個大家都還在摸索的媒體做得到什麼、做不到什麼。我想,這不僅僅說明蘿瑞擁有藝術家的直覺與敏銳度,她對各種媒體的好奇心與探究新知的欲望,讓她的藝心常新。蘿瑞喜歡還原科技的本質,理解它們究竟是在做什麼,又為什麼必須得這樣做。這也正是她創作的特色,將技術還原到本質,再加以重生。

與蘿瑞共同創作的經驗,宛如一趟深度學習的旅程,畢竟,一般人很少有機會可以如此近距離地看著一位偉大的藝術家思考、發想作品的過程。我們的合作方式就是不斷地互相「丟東西」,從中逐漸找到共同覺得有興趣的主題,再往下發展。每次到紐約找她,我都會停留將近一個月的時間,我做出prototype,她則做出合適的音樂,然後彼此交流,看是否要往上堆積或者往下刪減,方向並不一定,有時我們也會產生歧異。但就像是這次前往紐約,我們聊到了藝術家在創作時,有時候會像是被某種力量控制,幾乎偏執般地加加減減,希望作品能成就出某些有時藝術家自己也不知道是什麼的特質。但她覺得,身為藝術家就該控制好自己的創作內容,藝術家應該要是一個掌控者,要能夠決定自己作品的未來是什麼樣貌。

蘿瑞的處世之道

與蘿瑞相識的這二十幾年,除了工作夥伴,我們也變成了朋友。

我眼中的蘿瑞,是一個實事求是的人,她說的大多是來自生活的實際感悟,而不是引自誰說的大道理。此外,她也是個真誠的人。有人跟我說過,在跟絕大多數的名人攀談時,我們大多會感覺到對方心不在焉,但蘿瑞與任何人說話,無論是朋友還是路人,都發自內心地真誠傾聽、回應。而私下的蘿瑞也很有幽默感,甚至有時候帶點頑皮。有一次我們去一間高級日本餐廳用餐,菜單是用毛筆字寫的,蘿瑞身上剛好帶著毛筆,於是就自己在菜單後面添上了一大堆稀奇古怪的菜名,現在想起來還是會莞爾一笑。

而談到蘿瑞,很難不去談到她的伴侶兼良師益友――路・瑞德(Lou Reed)。這本書就是獻給路的,而我覺得蘿瑞在路去世後,確實一直很想念他。有次我在她家工作,要下樓去找她時,看到她正在彈琴。她的表情、眼神非常非常遙遠,像是在懷念一些事情,我覺得自己不適合打擾蘿瑞和琴聲共築的時空,於是靜靜地回到了樓上。

蘿瑞和路的相處之道也很值得我們參考。蘿瑞說,路還在世時,兩人曾經討論過生活與相處的簡單準則,以下是他們的三條準則:

1. 不要懼怕任何人。

2. 要能立即感應到是誰在講廢話、吹牛與說謊。

3. 要非常、非常地溫柔。

而他們兩位也都是溫柔而堅定的人。伊拉克戰爭爆發時,全美民族意識高漲,路卻頂著逆風挺身而言:古巴危機時,我們也沒有因此開戰,為什麼現在卻要?這在當時需要很大的勇氣,會得罪很多人,但路實踐著兩人之間的第一條準則:不要懼怕任何人。同樣地,蘿瑞在川普當選時,也買了機票飛去現場抗議,結束後還帶著抗議的人回家開Party,這也是段值得一記的趣事。

從蘿瑞看見西方的藝術脈絡

最後,無論從藝術家或是朋友的角度,我都非常推薦大家透過本書認識蘿瑞・安德森。以藝術家的角度來說,我覺得她非常具有原創性,而且她的創作經歷,幾乎就是一部現代紐約與美國的藝術發展史。在臺灣,流行音樂與藝術好像分屬不同的領域,但在美國大眾文化的傳統下,流行音樂跟表演藝術、視覺藝術、行為藝術等水乳交融,頂尖藝術家的跨界合作十分普遍。因此認識蘿瑞時,我們同時也會認識到普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol),或是前衛音樂家約翰・凱吉(John Cage),而透過看蘿瑞的創作,我們也會看見西方藝術脈絡的整合過程,以及現代、當代藝術的發展。

【自序】

序言

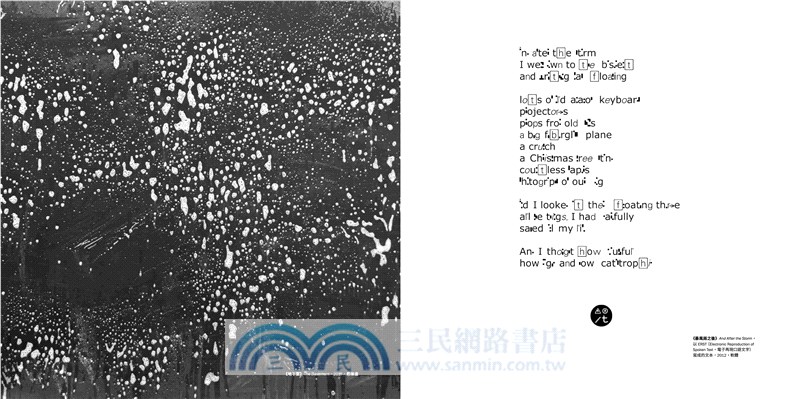

暴風雨過後

我下到地下室

所有東西都漂在水上

一堆舊的類比式鍵盤

投影機

過去表演的道具

一架玻璃纖維模型飛機

一根枴枝

一個耶誕樹底座

無數的紙張

我們愛犬的照片

我看著它們漂在水面上

這一切都是我這輩子

細心保留下來的

我心想這景象多麼美麗

多麼神奇又多麼悲慘

那是2012年十月底,颶風珊蒂正從南方直撲而上。它一開始只是西加勒比海上空的一道熱帶氣旋,卻迅速變身為大西洋上有史以來威力最強大的颶風。我匆忙趕回紐約,好在颶風登陸時陪在路的身邊。我們望著暴風雨襲捲哈德遜河而來。接著黑色的河水衝出河堤,越過高速公路,把我們住的那條街變成了一條黝黑、散發著絲光的河流。

兩天後我下到地下室,察看那些我相信已經泡了水,但應該還可以救得回來的設備和器材。結果什麼都沒了。海水粉碎、搗毀了一切。就連電子器材也變成了一團灰色的爛泥。剛開始我真是心灰意冷。第二天我才意識到,這樣我以後就不必再打掃地下室了。再過一天,看著夾滿寫有洪水損失物品清單的厚重活頁夾,我才理解到,既然這些東西已不再是物品,它們反而有了完全不同的意義,而擁有這一長串的清單,就跟擁有真實的物品一樣好。說不定還更好一點。

黃色這個字

語言關乎失去,在某種程度上,字詞就是對東西和狀態的紀念物。「黃色」這個字是對黃色這個顏色的一種紀念。我是從畫家和雕塑家起步,這四十年來我曾創作過素描、音樂、繪畫、裝置藝術、影片、雕塑、電子設計、電腦軟體、歌劇和舞台劇等各種作品。這些作品的根源都是故事。它們才是真正的引擎。故事和字詞是我的最愛。這本書就是關於我要把故事和字詞放進作品裡時,曾經使用過的許多不同手段。

由於世界上並沒有故事博物館或者敘事藝術博物館,我有許多件視覺作品曾被當成純視覺藝術作品展出,卻忽略了這些作品實際上與字語有著密切的合作關係。這本書所寫的就是這種創作的發展過程,以及圖像和故事間的相互催化作用,還有我們用來呈現這個世界的多種符碼。

一切都是符碼

語言是一套複雜的符碼。我們沒有足夠的名稱來稱呼所有事物,所以我們一直需要用新的故事來呈現生命。此外,這些符碼也持續在變化、更新。即使是用死語寫下的故事,也會隨著每一個當代的翻譯版本而改變。我曾寫過一首歌,歌裡引述了威廉.波洛斯(William S. Burroughs)的話,歌名叫作〈語言是一種(來自外太空的)病毒〉(Language is a Virus[from Outer Space])。一位作家竟然會說出語言是一種經口傳播的疾病這種話,似乎總是讓人覺得奇怪。但若要相信語言是一種疾病,首先你得相信語言是活的。所以語言真的是活的嗎?

語言和外太空之間的關聯同時也暗示著,語言是非常異質的、來自他處的、一種很難破解的符碼。作為符碼的語言也是佛教裡的一種概念。在佛教思想中,既有物又有物之名,通常就顯得多餘了。

這本書也是關於現場演出裡的語言,關於口語和書面字詞之間的差異;觀眾的影響;使用第一、第二與第三人稱的語態;隱喻;作為故事的政治;符碼;語言在故事、夢境和歌曲中的不同;語言經過翻譯後所產生的誤解及新的意義。

這個故事也是關於我如何在雕塑、繪畫和表演中使用字詞,關於字詞如何躍進螢幕裡,以及當字詞開始在虛擬實境的多重世界裡漂浮時發生了何事。這個故事是關於地方與脈絡如何影響文本。書中的篇章包括了各種不同的話題:冰、地方、敘事、光、影片、高空和時間。我略去了科技,因為前述所有主題都有賴科技賦予其生命力。我在每一章裡檢視了把語言置入視覺藝術裡的不同策略;也就是如何把語言放進樂器、雕像、盒子、裝置、影片與表演當中。這個故事同時也是我自己創作生涯的演化過程,從小心翼翼地擬定腳本與一字不差的表演,到更即時的藝術形式與經驗:如脫口秀、即興音樂和虛擬實境。

這也是一本關於書的書。在我創作的許多電影、故事和歌曲裡,當中總是有一本書。有時候書就在標題裡,比如《來自「白鯨記」的歌曲與故事》,有時候則藏在作品的內裡,或者形塑了作品的整體風格或架構。《罪與罰》、《白鯨記》、《圖博度亡經》和《聖經》,都曾出現在我的作品裡。

我在1980年代進行長途音樂巡迴演出時,每個城市裡都有一家我最喜歡的書店,每到休息日,我總是在書店的走道上流連忘返,從書架挑出想要的書,再把它們一箱箱運回紐約。這些年隨著書籍開始數位化,實體書店也正逐漸消失中。

然而,你現在所看到的這本書,在雲端裡可找不到,而且很可能永遠也不會進入雲端。藝術書承繼了物體的重量,並在它們的DNA、在它們的膠裝書脊裡,繼續傳承這種重量。藝術書作為實際物體的物理性質,使其對數位化具有奇妙的抵抗力。這本書是從表演、聲音和影片的短暫世界裡所誕生。它是一部後來變成了一本書的電影。

我們所生活的世界變得愈來愈視覺化――這是一個以螢幕為基礎的表象與影像世界。科技讓我們――而且很快將會強迫我們――用更倉促的步調生活。速度令人難以抗拒。溝通縮短為圖說和推文。經驗只需要經過核對,不必真正活過。置身在實際的實體場所,也變得愈來愈不重要,因為我們把更多的時間花在表象的世界,以及在虛擬結帳隊伍裡堆放虛擬的補給品。

(中略,全文詳見書)

藝術與語言就是符碼

這些故事也是關於感知與符碼。相較於把世界視為是由事物與人們所組成,我認為更有用的方式則是把世界視為看待事物與人們的一系列方法與選擇。語言只是一種近似值――它是一套複雜的符碼。即使你說出一個簡單的字彙例如「狗」,每個人心裡想的卻是一隻完全不同的狗。有些狗很兇惡,有些狗很可愛、會巴結奉承,又或者忠心耿耿。每個人心裡的狗,長得都不一樣,也代表著不同的東西。而像「渴望」或「美麗」這種字眼,顯然更加難以捉摸。這也是為什麼我不只在歌曲中使用音樂,更會在現場演出裡使用背景音樂的緣故。音樂能讓心思游移、提醒你現實的短暫、臨時與詮釋性本質。它能幫助你飄浮和流動。在試著去感覺這一個故事或這一隻狗時,有時候音樂也能為你提供情緒上的線索:有趣、可疑、感到吃驚或者狂喜。這本書是關於聲音、圖像與字詞彼此互動的故事。這也是個關於字詞,以及我們如何失去它們、找到它們、把它們當成替代物來使用的故事。

失真、無失真和損失

我最喜歡的詞語之一是「失真」(lossy),這是「無失真」(lossless)的反義字。無失真資料壓縮代表著資料幾乎沒有損失。這樣才能夠從經過壓縮的資料中,或多或少地「完美」重建出原始資料。舉例來說,攝影裡的無失真壓縮,表示圖像中包含了許多細節――照片看起來銳利且鮮明。看起來跟真的一樣。在另一方面,失真壓縮則表示影像比較粗糙、不夠細緻――更像是鉛筆素描。我幾乎總是被手作、未完成品和草圖的失真與凌亂所打動。我在書裡所描述的好幾項計畫,都是在內容變得過於繁複之後,再重新被簡化為較單純形式的作品,因為鉛筆速寫反而能留下更多想像的空間。

我的方法

與其按照時間順序來調查我為數眾多的所有作品,我選擇針對一些具有代表性的作品進行更深入的書寫,並且檢視我在這些作品當中所發現的某些概念性與美學上的關連。我畢生最主要的工作就是身為表演者與音樂家。我的素材就是聲音、音樂、說話與歌唱。我最重要的樂器一直都是我的聲音。雖然我是音樂家,但這本書並非關於音樂。最明顯的一點,這本書是完全無聲的。翻動書頁的聲音就是這本書所能發出最大的聲響,除非這本書讓你大聲發笑,或者你為火車上鄰座的乘客唸出書裡的一兩個句子。在聽過威廉.波洛斯的聲音之後,我每次讀他寫的書,就再也無法不在每個字裡都聽到那個傲慢又帶著鼻音的粗嘎聲音。假如你正好聽過我的聲音,我希望它偶爾能跳出書頁,提醒你這些字是先被大聲唸出來,之後才被寫下來。

這本書也是關於我使用字詞的方式,而非字詞本身。散文的部分是用淺棕色紙張印製,摘自演出與歌曲的文本則是用白色紙張印製。這本書裡幾乎所有的作品都是由數千個字詞所構成。文本、歌詞、故事與歌曲的全集則得等到下一本書才能收錄了。不過偶爾我還是會忍不住加進一些文本片段與圖說,讓你們略微聞香。

我試著去書寫一本個人的、同時也有點隨性的書。我有時會直呼波洛斯的名字威廉,稱呼我的丈夫路.瑞德為路。在大部分的圖說裡,我都沒有寫出我自己的名字,因為理論上你們很快就會認得我的長相,所以不需要一次又一次地看到我的名字。

這本書不是

這本書不是關於歌曲裡文字的意義。歌詞就像夢境一樣,經常太拐彎抹角、太私密、複雜而無法分析。此外,用字詞來解釋字詞似乎是多餘的。假如歌曲裡的文字本身無法成立,把它再改寫成散文恐怕也不會有什麼幫助。當文字化為歌詞的時候,文字與現實的關係,或者它們應該代表的意義,通常已經無關緊要。這些印記本身已自成一種詩歌。讓這個印記象徵遺忘,那一個則代表缺乏嘗試。讓這個字變成失去。這些聲音與符碼彙集在你的腦海裡,變成一種渴望。正如偉大的威利.尼爾森曾說過的,這世上幾乎所有人最後都會跟錯的人在一起――而那正是讓自動點唱機開始旋轉播歌的理由。

(略,全文詳見書)

推薦文|夢中行走的藝術家――蘿瑞・安德森

黃心健(國立臺灣師範大學特聘教授、新媒體藝術家)

重回時間之夢

初識蘿瑞,是在1994年,那也是我一切的開始。

1994年,我在芝加哥的伊利諾理工學院攻讀博士,其中一堂課,老師給了我們一本書《愛因斯坦的夢》(Einstein's Dreams),希望我們從此書出發,建構一個互動媒體的計畫。

這本書是以時間為主題的系列奇幻故事,我從其中得到靈感,創作出了《時間之夢》這部作品,觀者可以在介於文字與影像間的介面間,穿越數個關於時間的故事旅行,例如與影子分離,象徵因果倒錯的房間等。

完成作業後,老師熱心地建議我去參加於紐約舉辦的第一屆新媒體藝術大賽「新聲音,新視界」(New Voices, New Visions),這是由當時最頂尖的新媒體公司「旅者」(Voyager)與矽谷的研究公司「區間」(Interval Research)共同舉辦的比賽。第一屆的評審可以說是星光熠熠,邀請到了當時最頂尖的前衛藝術創作者,像是導演泰瑞.吉蘭(Terry Gilliam)、科幻小說家威廉.吉布森(William Gibson)、漫畫家雅特.史皮茲曼(Art Spiegelman),當然,也包括了對我之後影響深遠的新媒體藝術家――蘿瑞.安德森。

這個比賽猶如一場奇幻之旅,我不但拿下了獎項,也意外展開與蘿瑞的初次合作。原來,主辦單位「旅者」邀請蘿瑞來擔任比賽評審,還有另外一層緣由;當時「旅者」是最大的CD-ROM(唯獨記憶光碟)公司,他們想要與蘿瑞合作發行第一部CD-ROM作品,不過蘿瑞對於現有的設計都不太滿意,於是向「旅者」提議,希望可以跟得獎作《時間之夢》的藝術家合作。

是故,我倆從蘿瑞的同名演唱會「傀儡汽車旅館」(Puppet Motel)概念出發,我們創作出了一張互動光碟,在一間有著三十幾個房間的虛幻旅館裡,樂迷進入每個房間都會有不一樣的互動情景,藉此表現蘿瑞獨特的故事與音樂,並藉由互動的方式,深化與樂迷的連結。

與蘿瑞的初次合作,對我如同啟蒙,她如刀一般直指人心的創作,永遠是我的指引。雖然之後我前往遊戲產業發展,做了七年的藝術總監,但是當時獲獎以及與蘿瑞合作的記憶,在我心中留下了種子。於是在2001年,我辭去索尼的工作,重回台灣走入藝術創作的領域,繼續做著我最喜歡的事情。

蘿瑞的創作之道

從創作者的角度來談論蘿瑞,我認為雖然她的創作運用了各式各樣的媒體,其中不乏最新銳的創作工具,但我覺得她始終把自己看作是名「多媒體」藝術家,而不是「新媒體」藝術家。她對媒體有很強的直覺,無論是高科技還是低科技,都能恰如其分地展現出這個媒體最優秀的長處。

後來,我與蘿瑞又有了多次合作機會,例如愛知博覽會等等。時間來到2016年,隨著 VR 發展,我想蘿瑞應該很有興趣,於是飛去紐約找她,問她要不要一起嘗試看看,最後迸出的火花就是《沙中房間》、《高空》、《登月》這幾部VR作品。在製作過程中,我時常驚訝於蘿瑞雖然並沒有寫程式的專長,但卻可以憑直覺地清楚表述出眼前這個大家都還在摸索的媒體做得到什麼、做不到什麼。我想,這不僅僅說明蘿瑞擁有藝術家的直覺與敏銳度,她對各種媒體的好奇心與探究新知的欲望,讓她的藝心常新。蘿瑞喜歡還原科技的本質,理解它們究竟是在做什麼,又為什麼必須得這樣做。這也正是她創作的特色,將技術還原到本質,再加以重生。

與蘿瑞共同創作的經驗,宛如一趟深度學習的旅程,畢竟,一般人很少有機會可以如此近距離地看著一位偉大的藝術家思考、發想作品的過程。我們的合作方式就是不斷地互相「丟東西」,從中逐漸找到共同覺得有興趣的主題,再往下發展。每次到紐約找她,我都會停留將近一個月的時間,我做出prototype,她則做出合適的音樂,然後彼此交流,看是否要往上堆積或者往下刪減,方向並不一定,有時我們也會產生歧異。但就像是這次前往紐約,我們聊到了藝術家在創作時,有時候會像是被某種力量控制,幾乎偏執般地加加減減,希望作品能成就出某些有時藝術家自己也不知道是什麼的特質。但她覺得,身為藝術家就該控制好自己的創作內容,藝術家應該要是一個掌控者,要能夠決定自己作品的未來是什麼樣貌。

蘿瑞的處世之道

與蘿瑞相識的這二十幾年,除了工作夥伴,我們也變成了朋友。

我眼中的蘿瑞,是一個實事求是的人,她說的大多是來自生活的實際感悟,而不是引自誰說的大道理。此外,她也是個真誠的人。有人跟我說過,在跟絕大多數的名人攀談時,我們大多會感覺到對方心不在焉,但蘿瑞與任何人說話,無論是朋友還是路人,都發自內心地真誠傾聽、回應。而私下的蘿瑞也很有幽默感,甚至有時候帶點頑皮。有一次我們去一間高級日本餐廳用餐,菜單是用毛筆字寫的,蘿瑞身上剛好帶著毛筆,於是就自己在菜單後面添上了一大堆稀奇古怪的菜名,現在想起來還是會莞爾一笑。

而談到蘿瑞,很難不去談到她的伴侶兼良師益友――路・瑞德(Lou Reed)。這本書就是獻給路的,而我覺得蘿瑞在路去世後,確實一直很想念他。有次我在她家工作,要下樓去找她時,看到她正在彈琴。她的表情、眼神非常非常遙遠,像是在懷念一些事情,我覺得自己不適合打擾蘿瑞和琴聲共築的時空,於是靜靜地回到了樓上。

蘿瑞和路的相處之道也很值得我們參考。蘿瑞說,路還在世時,兩人曾經討論過生活與相處的簡單準則,以下是他們的三條準則:

1. 不要懼怕任何人。

2. 要能立即感應到是誰在講廢話、吹牛與說謊。

3. 要非常、非常地溫柔。

而他們兩位也都是溫柔而堅定的人。伊拉克戰爭爆發時,全美民族意識高漲,路卻頂著逆風挺身而言:古巴危機時,我們也沒有因此開戰,為什麼現在卻要?這在當時需要很大的勇氣,會得罪很多人,但路實踐著兩人之間的第一條準則:不要懼怕任何人。同樣地,蘿瑞在川普當選時,也買了機票飛去現場抗議,結束後還帶著抗議的人回家開Party,這也是段值得一記的趣事。

從蘿瑞看見西方的藝術脈絡

最後,無論從藝術家或是朋友的角度,我都非常推薦大家透過本書認識蘿瑞・安德森。以藝術家的角度來說,我覺得她非常具有原創性,而且她的創作經歷,幾乎就是一部現代紐約與美國的藝術發展史。在臺灣,流行音樂與藝術好像分屬不同的領域,但在美國大眾文化的傳統下,流行音樂跟表演藝術、視覺藝術、行為藝術等水乳交融,頂尖藝術家的跨界合作十分普遍。因此認識蘿瑞時,我們同時也會認識到普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol),或是前衛音樂家約翰・凱吉(John Cage),而透過看蘿瑞的創作,我們也會看見西方藝術脈絡的整合過程,以及現代、當代藝術的發展。

【自序】

序言

暴風雨過後

我下到地下室

所有東西都漂在水上

一堆舊的類比式鍵盤

投影機

過去表演的道具

一架玻璃纖維模型飛機

一根枴枝

一個耶誕樹底座

無數的紙張

我們愛犬的照片

我看著它們漂在水面上

這一切都是我這輩子

細心保留下來的

我心想這景象多麼美麗

多麼神奇又多麼悲慘

那是2012年十月底,颶風珊蒂正從南方直撲而上。它一開始只是西加勒比海上空的一道熱帶氣旋,卻迅速變身為大西洋上有史以來威力最強大的颶風。我匆忙趕回紐約,好在颶風登陸時陪在路的身邊。我們望著暴風雨襲捲哈德遜河而來。接著黑色的河水衝出河堤,越過高速公路,把我們住的那條街變成了一條黝黑、散發著絲光的河流。

兩天後我下到地下室,察看那些我相信已經泡了水,但應該還可以救得回來的設備和器材。結果什麼都沒了。海水粉碎、搗毀了一切。就連電子器材也變成了一團灰色的爛泥。剛開始我真是心灰意冷。第二天我才意識到,這樣我以後就不必再打掃地下室了。再過一天,看著夾滿寫有洪水損失物品清單的厚重活頁夾,我才理解到,既然這些東西已不再是物品,它們反而有了完全不同的意義,而擁有這一長串的清單,就跟擁有真實的物品一樣好。說不定還更好一點。

黃色這個字

語言關乎失去,在某種程度上,字詞就是對東西和狀態的紀念物。「黃色」這個字是對黃色這個顏色的一種紀念。我是從畫家和雕塑家起步,這四十年來我曾創作過素描、音樂、繪畫、裝置藝術、影片、雕塑、電子設計、電腦軟體、歌劇和舞台劇等各種作品。這些作品的根源都是故事。它們才是真正的引擎。故事和字詞是我的最愛。這本書就是關於我要把故事和字詞放進作品裡時,曾經使用過的許多不同手段。

由於世界上並沒有故事博物館或者敘事藝術博物館,我有許多件視覺作品曾被當成純視覺藝術作品展出,卻忽略了這些作品實際上與字語有著密切的合作關係。這本書所寫的就是這種創作的發展過程,以及圖像和故事間的相互催化作用,還有我們用來呈現這個世界的多種符碼。

一切都是符碼

語言是一套複雜的符碼。我們沒有足夠的名稱來稱呼所有事物,所以我們一直需要用新的故事來呈現生命。此外,這些符碼也持續在變化、更新。即使是用死語寫下的故事,也會隨著每一個當代的翻譯版本而改變。我曾寫過一首歌,歌裡引述了威廉.波洛斯(William S. Burroughs)的話,歌名叫作〈語言是一種(來自外太空的)病毒〉(Language is a Virus[from Outer Space])。一位作家竟然會說出語言是一種經口傳播的疾病這種話,似乎總是讓人覺得奇怪。但若要相信語言是一種疾病,首先你得相信語言是活的。所以語言真的是活的嗎?

語言和外太空之間的關聯同時也暗示著,語言是非常異質的、來自他處的、一種很難破解的符碼。作為符碼的語言也是佛教裡的一種概念。在佛教思想中,既有物又有物之名,通常就顯得多餘了。

這本書也是關於現場演出裡的語言,關於口語和書面字詞之間的差異;觀眾的影響;使用第一、第二與第三人稱的語態;隱喻;作為故事的政治;符碼;語言在故事、夢境和歌曲中的不同;語言經過翻譯後所產生的誤解及新的意義。

這個故事也是關於我如何在雕塑、繪畫和表演中使用字詞,關於字詞如何躍進螢幕裡,以及當字詞開始在虛擬實境的多重世界裡漂浮時發生了何事。這個故事是關於地方與脈絡如何影響文本。書中的篇章包括了各種不同的話題:冰、地方、敘事、光、影片、高空和時間。我略去了科技,因為前述所有主題都有賴科技賦予其生命力。我在每一章裡檢視了把語言置入視覺藝術裡的不同策略;也就是如何把語言放進樂器、雕像、盒子、裝置、影片與表演當中。這個故事同時也是我自己創作生涯的演化過程,從小心翼翼地擬定腳本與一字不差的表演,到更即時的藝術形式與經驗:如脫口秀、即興音樂和虛擬實境。

這也是一本關於書的書。在我創作的許多電影、故事和歌曲裡,當中總是有一本書。有時候書就在標題裡,比如《來自「白鯨記」的歌曲與故事》,有時候則藏在作品的內裡,或者形塑了作品的整體風格或架構。《罪與罰》、《白鯨記》、《圖博度亡經》和《聖經》,都曾出現在我的作品裡。

我在1980年代進行長途音樂巡迴演出時,每個城市裡都有一家我最喜歡的書店,每到休息日,我總是在書店的走道上流連忘返,從書架挑出想要的書,再把它們一箱箱運回紐約。這些年隨著書籍開始數位化,實體書店也正逐漸消失中。

然而,你現在所看到的這本書,在雲端裡可找不到,而且很可能永遠也不會進入雲端。藝術書承繼了物體的重量,並在它們的DNA、在它們的膠裝書脊裡,繼續傳承這種重量。藝術書作為實際物體的物理性質,使其對數位化具有奇妙的抵抗力。這本書是從表演、聲音和影片的短暫世界裡所誕生。它是一部後來變成了一本書的電影。

我們所生活的世界變得愈來愈視覺化――這是一個以螢幕為基礎的表象與影像世界。科技讓我們――而且很快將會強迫我們――用更倉促的步調生活。速度令人難以抗拒。溝通縮短為圖說和推文。經驗只需要經過核對,不必真正活過。置身在實際的實體場所,也變得愈來愈不重要,因為我們把更多的時間花在表象的世界,以及在虛擬結帳隊伍裡堆放虛擬的補給品。

(中略,全文詳見書)

藝術與語言就是符碼

這些故事也是關於感知與符碼。相較於把世界視為是由事物與人們所組成,我認為更有用的方式則是把世界視為看待事物與人們的一系列方法與選擇。語言只是一種近似值――它是一套複雜的符碼。即使你說出一個簡單的字彙例如「狗」,每個人心裡想的卻是一隻完全不同的狗。有些狗很兇惡,有些狗很可愛、會巴結奉承,又或者忠心耿耿。每個人心裡的狗,長得都不一樣,也代表著不同的東西。而像「渴望」或「美麗」這種字眼,顯然更加難以捉摸。這也是為什麼我不只在歌曲中使用音樂,更會在現場演出裡使用背景音樂的緣故。音樂能讓心思游移、提醒你現實的短暫、臨時與詮釋性本質。它能幫助你飄浮和流動。在試著去感覺這一個故事或這一隻狗時,有時候音樂也能為你提供情緒上的線索:有趣、可疑、感到吃驚或者狂喜。這本書是關於聲音、圖像與字詞彼此互動的故事。這也是個關於字詞,以及我們如何失去它們、找到它們、把它們當成替代物來使用的故事。

失真、無失真和損失

我最喜歡的詞語之一是「失真」(lossy),這是「無失真」(lossless)的反義字。無失真資料壓縮代表著資料幾乎沒有損失。這樣才能夠從經過壓縮的資料中,或多或少地「完美」重建出原始資料。舉例來說,攝影裡的無失真壓縮,表示圖像中包含了許多細節――照片看起來銳利且鮮明。看起來跟真的一樣。在另一方面,失真壓縮則表示影像比較粗糙、不夠細緻――更像是鉛筆素描。我幾乎總是被手作、未完成品和草圖的失真與凌亂所打動。我在書裡所描述的好幾項計畫,都是在內容變得過於繁複之後,再重新被簡化為較單純形式的作品,因為鉛筆速寫反而能留下更多想像的空間。

我的方法

與其按照時間順序來調查我為數眾多的所有作品,我選擇針對一些具有代表性的作品進行更深入的書寫,並且檢視我在這些作品當中所發現的某些概念性與美學上的關連。我畢生最主要的工作就是身為表演者與音樂家。我的素材就是聲音、音樂、說話與歌唱。我最重要的樂器一直都是我的聲音。雖然我是音樂家,但這本書並非關於音樂。最明顯的一點,這本書是完全無聲的。翻動書頁的聲音就是這本書所能發出最大的聲響,除非這本書讓你大聲發笑,或者你為火車上鄰座的乘客唸出書裡的一兩個句子。在聽過威廉.波洛斯的聲音之後,我每次讀他寫的書,就再也無法不在每個字裡都聽到那個傲慢又帶著鼻音的粗嘎聲音。假如你正好聽過我的聲音,我希望它偶爾能跳出書頁,提醒你這些字是先被大聲唸出來,之後才被寫下來。

這本書也是關於我使用字詞的方式,而非字詞本身。散文的部分是用淺棕色紙張印製,摘自演出與歌曲的文本則是用白色紙張印製。這本書裡幾乎所有的作品都是由數千個字詞所構成。文本、歌詞、故事與歌曲的全集則得等到下一本書才能收錄了。不過偶爾我還是會忍不住加進一些文本片段與圖說,讓你們略微聞香。

我試著去書寫一本個人的、同時也有點隨性的書。我有時會直呼波洛斯的名字威廉,稱呼我的丈夫路.瑞德為路。在大部分的圖說裡,我都沒有寫出我自己的名字,因為理論上你們很快就會認得我的長相,所以不需要一次又一次地看到我的名字。

這本書不是

這本書不是關於歌曲裡文字的意義。歌詞就像夢境一樣,經常太拐彎抹角、太私密、複雜而無法分析。此外,用字詞來解釋字詞似乎是多餘的。假如歌曲裡的文字本身無法成立,把它再改寫成散文恐怕也不會有什麼幫助。當文字化為歌詞的時候,文字與現實的關係,或者它們應該代表的意義,通常已經無關緊要。這些印記本身已自成一種詩歌。讓這個印記象徵遺忘,那一個則代表缺乏嘗試。讓這個字變成失去。這些聲音與符碼彙集在你的腦海裡,變成一種渴望。正如偉大的威利.尼爾森曾說過的,這世上幾乎所有人最後都會跟錯的人在一起――而那正是讓自動點唱機開始旋轉播歌的理由。

(略,全文詳見書)

目次

序言

在冰上

《仿:若》、《冰上二重奏》、《湖》

一定就是這裡了

《美國》、《藏於山中》、《粉筆之房》

會說話的雕像

《精神科醫師診間》、《塑生》、《人身保護令》

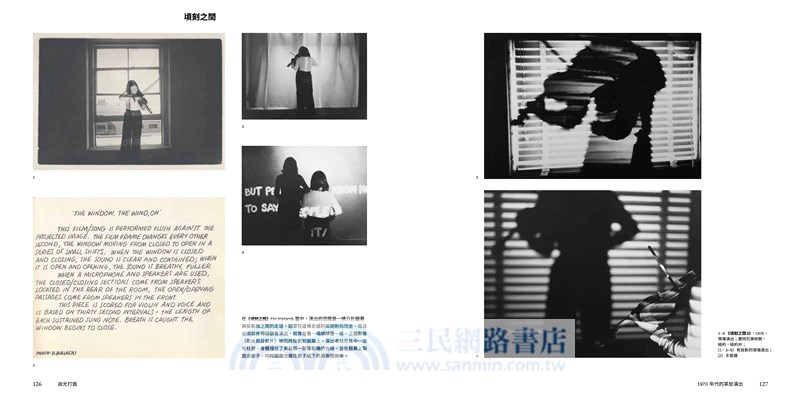

用光打造

70年代的某些表演、光的裝置、《來自神經聖經的故事》、《妄想》、《人行道》

這是機長廣播

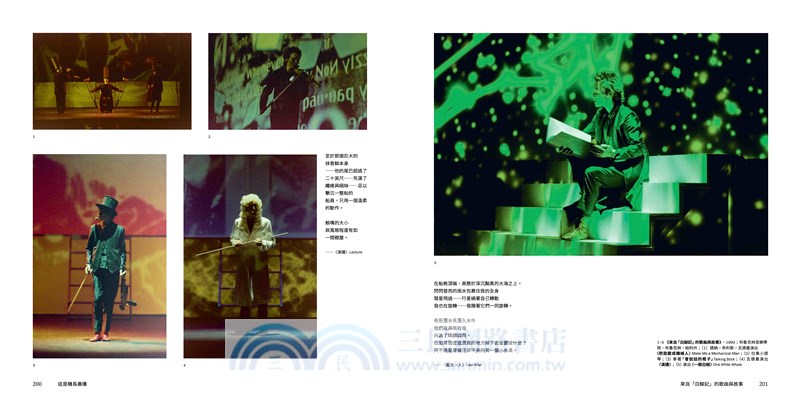

敘事者、複製人、芬威、《親愛讀者》、《來自「白鯨記」的歌曲和故事》

說我的語言

會說話的樂器、說話與歌唱、巡迴演出、《為狗狗舉行的音樂會》

從空中

NASA駐署藝術家、《從空中》、《高空》

該走了

月曆、日記、《犬之心》、夢、「身體的與共」

圖片出處

特別致謝

在冰上

《仿:若》、《冰上二重奏》、《湖》

一定就是這裡了

《美國》、《藏於山中》、《粉筆之房》

會說話的雕像

《精神科醫師診間》、《塑生》、《人身保護令》

用光打造

70年代的某些表演、光的裝置、《來自神經聖經的故事》、《妄想》、《人行道》

這是機長廣播

敘事者、複製人、芬威、《親愛讀者》、《來自「白鯨記」的歌曲和故事》

說我的語言

會說話的樂器、說話與歌唱、巡迴演出、《為狗狗舉行的音樂會》

從空中

NASA駐署藝術家、《從空中》、《高空》

該走了

月曆、日記、《犬之心》、夢、「身體的與共」

圖片出處

特別致謝

書摘/試閱

【內文試閱】

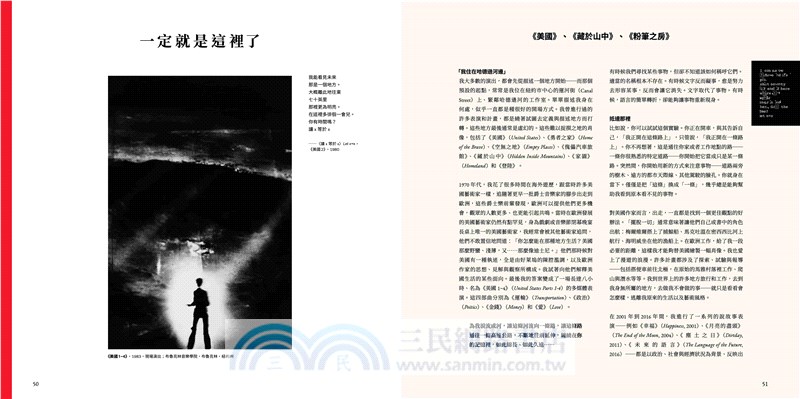

〈一定就是這裡了〉

「我住在哈德遜河邊」

我大多數的演出,都會先從描述一個地方開始──而那個預設的起點,常常是我位在紐約市中心的運河街(Canal Street)上、緊鄰哈德遜河的工作室。單單描述我身在何處,似乎一直都是種很好的開場方式。我曾進行過的許多表演和計畫,都是繞著試圖去定義與描述地方而打轉。這些地方最後通常是虛幻的。這些難以捉摸之地的肖像,包括了《美國》、《勇者之家》、《空無之地》、《傀儡汽車旅館》、《藏於山中》、《家園》和《登陸》。

1970年代,我花了很多時間在海外遊歷,跟當時許多美國藝術家一樣,追隨著更早一批爵士音樂家的腳步出走到歐洲,這些爵士樂前輩發現,歐洲可以提供他們更多機會,觀眾的人數更多、也更能引起共鳴。當時在歐洲發展的美國藝術家仍然有點罕見,身為戲劇或音樂節閉幕晚宴長桌上唯一的美國藝術家,我經常會被其他藝術家追問,他們不敢置信地問道:「你怎麼能在那種地方生活?美國那麼野蠻、淺薄,又⋯⋯那麼像迪士尼。」他們那時候對美國有一種執迷,全是由好萊塢的陳腔濫調,以及歐洲作家的思想、見解與觀察所構成。我試著向他們解釋美國生活的某些面向。最後我的答案變成了一場長達八小時、名為《美國1~4》(United States Parts 1-4)的多媒體表演。這四部曲分別為《運輸》(Transportation)、《政治》(Poitics)、《金錢》(Money)和《愛》(Love)。

為我淚流成河,讓這條河流向一條路,讓這條路通往一條高速公路,不斷地往前延伸,纏繞在你的記憶裡,如此綿長、如此久遠⋯⋯

有時候我們尋找某些事物,但卻不知道該如何稱呼它們。適當的名稱根本不存在。有時候文字反而礙事,愈是努力去形容某事,反而會讓它消失。文字取代了事物。有時候,語言的簡單轉折,卻能夠讓事物重新現身。

抵達那裡

比如說,你可以試試這個實驗。你正在開車,與其告訴自己,「我正開在這條路上」,只管說,「我正開在一條路上」。你不再想著,這是通往你家或者工作地點的路──一條你很熟悉的特定道路──你開始把它當成只是某一條路。突然間,你開始用新的方式來注意事物──道路兩旁的樹木、遠方的都市天際線、其他駕駛的臉孔。你就身在當下。僅僅是把「這條」換成「一條」,幾乎總是能夠幫助我看到原本看不見的事物。

對美國作家而言,出走,一直都是找到一個更佳觀點的好辦法。「擺脫一切」通常意味著讓他們自己或書中的角色出航:梅爾維爾搭上了捕鯨船、馬克吐溫在密西西比河上航行、海明威坐在他的漁船上。在歐洲工作,給了我一段必要的距離,這樣我才能夠替美國繪製一幅肖像。我也愛上了漫遊的浪漫。許多計畫都涉及了探索、試驗與報導──包括搭便車前往北極,在原始的馬雅村落裡工作、爬山與潛水等等。我到世界上的許多地方旅行和工作,去到我身無所屬的地方,去做我不會做的事──就只是看看會怎麼樣,逃離我原來的生活以及藝術風格。

在2001年到2016年間,我進行了一系列的說故事表演――例如《幸福》(Happiness, 2001)、《月亮的盡頭》(The End of the Moon, 2004)、《塵土之日》(Dirtday, 2011)、《未來的語言》(The Language of the Future, 2016)――都是以政治、社會與經濟狀況為背景、反映出文化轉折的故事。在為《幸福》做準備時,我曾到紐約州的一家麥當勞速食店,以及賓州的一座阿米許農場工作。在表演《塵土之日》之前,我從事類似記者的工作,在帳棚城(tent cities)裡蹲了不少時日。這個系列作品並非多媒體演出。我開始在表演中使用更多故事,卻幾乎未用到影像。影像全都是透過文字的聯想所產生,因此這些作品已經超出了本書的範圍之外。

家園

大約在「占領華爾街」運動的同時,我創作了《家園》並展開巡演,這場演出使用了視覺元素以及一個小型樂團。受到「占領」運動許多分支的啟發,在這段社會動盪期間,我在演出途中寫下了許多歌曲和故事,有時候根本就是在示威活動現場創作。《家園》聚焦於美國與歐洲自2004年至2008年間,在政治、文化與經濟上所歷經的劇變,主題包括了戰爭、媒體到環境,以及監控文化的戲劇性擴張。美國的軍事與企業語言也被納入了《家園》的歌曲中,因為這些語言愈來愈常在日常生活中被使用。我留意到人們開始會說類似「收到」、「聽到」跟「地面部隊」等字眼。他們說話的語調也突然變得急迫且短促,暗示他們正在執行一項戰略性無人機任務的通訊作業,但事實上他們只不過是在搬動辦公室裡的器材而已。

就在此時,「敘事」一詞也在一夕間變成了一個媒體/政治熱門字眼。「故事」成為全國性對話的核心,因為政治人物開始察覺故事的用處。至於故事本身呢?你可以隨手編出一些故事。假如你的故事編得夠好,就能讓許多人深信不疑。你可以讓許多人相信,有個邪惡暴君手裡握有大批隱藏的武器,而且想要殺害他們。你可以用故事來引發戰爭。你也可以用來打贏選戰。故事就是這麼神奇。

假如那個故事很棒,你可以在再次述說時加進一些新的細節,比方籠罩在都市上空的蕈狀雲,以及家園遭到入侵。你可以更動一些人名和地點,你還可以再發動一場新的戰爭,因為所有人都忘了,第一個故事並不是真實的故事。然而重點從來就與故事的真假無關。而是那個故事很棒──能夠引起恐慌、有說服力且讓人激動。

我們現在是個帝國了

2004年時,美國總統高級顧問卡爾.羅夫(Karl Rove)曾與一位記者對話。他指控該名記者還活在「以現實為基礎的社群裡」。他說:「世界再也不是按照那種方式運作了。」「我們現在是個帝國了,當我們行動時,我們會創造出自己的現實。而當你在研究那個現實的時候⋯⋯我們又會再次行動,創造出更多新的現實,你當然也可以研究那些現實,未來事情就會這麼走下去。我們都是歷史的演員⋯⋯而你,你們全部的人,都將只能夠研究我們的行動。」

到底是誰的故事?

所以,到底誰有資格說故事?我寫這本書的動機之一,就是2016年的總統大選及其後的發展。兩年來,我們聆聽了所有總統候選人訴說他們的故事。每位候選人對於世界的現況與世界的過去,以及未來的走向,都有一個自己的故事。你投票支持那個故事最能打動你的候選人。接著這些故事變得愈來愈短,直到最後變成了一條只有十個字的推文,而半數的新聞報導都被貼上了假新聞的標籤,其他的故事則源自網路深處,結合了形形色色的謠言、八卦、謊言,以及後來為人所熟知的「另類事實」。突發新聞出現的速度不斷加快,直到每隔幾小時都有一則新的新聞出現,人們開始失去平衡,落在後面。那是故事的一種危機,一種緊急狀態。那不再是一種政治情勢。而是一種存在的狀態。

為了要理解究竟發生何事,人們開始發明屬於他們自己的古怪故事。對有些人來說,那就是陰謀論或政變。有些人認為,這是資本主義無可避免的最後階段,或是終將往回盪的鐘擺。有些人相信,那是個沒有情節的超現實驚悚故事,由突然間掌權的騙子、小氣鬼與精神病態者擔任主角。還有一些人認為這是革命的開始,另外一些人則相信末日天啟,他們所說的是關於邪惡、暴力、即將發生的核子屠殺與星球滅絕的黑暗奇幻故事。但沒人確知他們的故事會走向何方,或者如何結束。最後我們才發現,那就是實際上發生的事:我們正被自己的故事所淹沒。

在寫作本書時,我察覺到過去數十年來我所說過的許多故事,都環繞著移民、入侵、身分認同、金錢與財產等議題。回顧這些故事,辨識出這些模式,而這些模式已成為我們所謂的歷史,感覺真是詭異。

(中略,全文詳見書)

〈該走了〉

我那時在想著你。而我那時在想著你。

而我那時在想著你。

然後我就再也不會想著你了。

――《妄想》,2010

月曆、日記、《犬之心》、《夢》、「身體的與共」

一個關於一個故事的故事

幾乎我所有的作品──不論是故事、歌曲、繪畫與現場表演──主題都是關於時間。如何讓時間停止,如何讓它延展,如何讓它以新的方式移動。《犬之心》是我接受德法公共電視台(Arte)邀請所創作的,這是一系列由藝術家談論自己作品的其中一部影片。其他的影片,多半都以旁白與影像為主,例如晃動的燭火及iPhone蒙太奇。這些影片也經常引用到傅柯與布希亞的名字和理論。

我從2012年開始製作這部影片,接著停頓了一整年。我以為委任作品的專員可能已經忘了這個計畫,因為我沒有受到任何必須提交不同版本或粗剪的壓力。這讓我有更多餘裕,得以用從容的步調製作影片,幾乎把它當成一種嗜好去做。我決定,因為我的作品總是把焦點放在故事及其運作的方式上,所以故事本身將成為這部影片的主題。

《犬之心》一片裡的核心故事是《一個關於一個故事的故事》(A Story About a Story)。跟大多數人一樣,當被別人問起「你小時候是個什麼樣的小孩」時,我也有一兩個故事可以拿出來說說。《一個關於一個故事的故事》就是其中之一。這是一個關於我十二歲那年在游泳池邊炫技的故事,我從高台跳板上做了一個空翻下來,但卻沒能跳進泳池裡,結果造成脊椎骨折。接下來幾週,我都住在醫院的小兒創傷外科病房裡,跟燒燙傷患者住在一起。在故事裡,我作弄那些告訴我我再也沒法走路的護佐跟醫生們。出院以後,我穿著笨重的鐵衣長達兩年。

幾年前有一次,我正說這個故事說到一半,突然間我好像又重回到醫院裡――就像當年那樣。我記起那個病房,以及病房在夜裡的聲音。我想起所有病童的哭泣與尖叫聲――還有病童垂死之際所發出的悶響。然後我又記起了其他的部分:濃濃的藥味、皮膚燒焦的氣味,以及我當時有多麼害怕。

我這才明白,因為這個故事我已經說了很多次,所以說故事本身就是一種忘卻故事真相的辦法,唯獨聲音能夠把記憶保存下來。而這個聲音不知如何被儲存在我的腦海深處,直到我能夠把故事的全貌轉化成文字為止。

在那一刻,我也同樣理解到,我花了這麼多年述說這個故事,彷彿我仍是那個自信滿滿、自我中心的十二歲孩子,那個原始的敘事者,而那個孩子卻一直沒辦法描述──或甚至記起──那些哭泣的聲音。我們只能述說我們有能力述說的故事。

《犬之心》的核心問題是:故事到底是什麼?它們是怎麼製造出來的,又是如何與為何被述說?假如你忘了它們會怎麼樣?假如你太常說這些故事的時候又會如何?

在整個拍片與剪輯的過程中,我都用大衛.福斯特.華萊士(David Foster Wallace)的句子「每個愛情故事都是鬼故事」(Every love story is a ghost story)作為暫定片名,幫助我聚焦在我想說的事物上。我在片中引述的其他作家,還包括了維根斯坦對於語言能夠創造世界的看法,以及齊克果對於日子必須在前瞻中展開,卻只能透過回顧來理解的洞見。我同時還引用了我的圖博上師明就仁波切(Mingyur Rinpoche)的話:「你應當練習在並非真正悲傷的情況下去感受悲傷。」我費了好幾年的工夫,試著想出該怎麼做到這一點。然而在另一方面,對我而言,身為藝術家與佛教徒,基本上是同一種練習。這兩者都不涉及教義、理論、規範與道德架構。它們只關心一件事:保持覺察──在這個例子裡,則是要能夠分辨覺受與存有的差別。

《犬之心》的中心是一本書,也就是《圖博度亡經》(Tibetan Book of the Dead),受到丈夫去世的啟發,我花了將近一年的時間,仔細研讀這本書。影片中有一段把許多不同影像快速剪接在一起的蒙太奇,代表著中陰的各種階段與面向。根據佛教信仰,中陰指的是能量或意識會在死後四十九天內崩解,準備進入另一種生命形式。這本書也詳盡描述了各種幻覺,以及經常彼此矛盾的知覺。

全片中也有好幾段使用ERST做出的高速文字影像。我把這些加進片中,是為了要表現我所謂的「思想流量」的速度,當我們體驗、聯想、記憶與預測時,那些在我們腦海中一閃即逝、經常不諧調的片語及意象。語言、斷裂的資訊、技術與監控也是片中的部分主題。片子裡有一大部分是使用各種小型數位攝影機所拍攝,例如iPhone、空拍機與GoPro,而且也收進了一部分由家人所拍攝的8 毫米家庭電影。

這部片的開頭,是我母親臨終前的演說。她是個自尊心很強、十分拘禮的人,一直要等到八名子女全都到齊,她才開始演說。她一開口,彷彿正要走向一支麥克風,對著台下的大批觀眾發表演說一樣。「謝謝你們過來!」她煞有介事地揮舞一隻手臂。她開始談起自己的人生,但當她說話時,句子開始斷裂,到最後她變成用牛頭不對馬嘴的簡短片語,對著似乎聚集在天花板上的動物們說話。

(中略,全文詳見書)

時間與時機

在我所參加過的許多表演與展覽中,其中一項重要的主題就是時間。為了要呈現這一點,我發現時機是其中關鍵。我已經因為某種暫停的形式而變得有名。我說有名是因為,我發現別人對我的戲謔式仿作裡總是充滿了暫停。暫停並不是我刻意去做的一件事,但我喜歡在歌曲和故事裡,以一種對話與即興的方式去使用語言,這也表示裡面會有許多停頓與開始。當然了,暫停與沉默也分成很多種――比如當你發現自己說了蠢話之後的沉默,有人用俄語快速對你說了一大串話之後的沉默,或者你在告訴另一半自己愛上了別人之前的沉默。時機適當的沉默,可能充滿了意義――沉默可以為一段流暢的語話添加恐懼、懸疑、幽默、懷疑,以及幾乎其他任何意義。

時間是長的還是寬的?

史蒂芬.霍金(Stephen Hawking)對於資訊,以及資訊消失時跑到哪裡去,有他自己的一套理論。根據他的理論,當一個黑洞內爆時,所有關於已消失物體的資訊,就會開始滑進一條無限長的隧道裡。所有的數字、計算與誤差,都會在一股巨大的旋風裡不停旋轉。

所以問題是這樣的:時間是長的嗎?還是寬的?事情會變得更好,還是會變壞?我們可以重頭再來過嗎?

我曾在1991年訪問過約翰.凱吉,跟他聊了很久。我注意到他似乎是個非常快樂的人。他當時七十九歲,總是一直微笑。很多老年人到了那個年紀,常常心情不好,他卻不會。我原本應該代表一本佛教雜誌請他談談關於音樂以及資訊理論的問題,不過我真正想知道的卻是,他認為事情會變得更好或者更壞。

但這似乎是個奇蠢無比的問題,我實在不敢開口問他,所以一直在兜圈子,說出來的句子像是,「根據演化理論,假如讓現代馬與史前馬一起賽跑的話,現代馬會跑贏,因為速度更快也更有效率。它已經適應了環境,我們也像那樣嗎?可是在另一方面,根據理查.道金斯(Richard Dawkins)的理論,這個例子是有問題的,因為比方說,如果會噴火的動物經過演化而生存下來,這本來可能是件好事。如果你能夠呼呼呼地噴火,就能當場烹煮食物,那可能會很方便。或者我們也可能演化出覆有石綿的鼻腔,這樣鼻子就不會被燒焦,那麼⋯⋯」我停了下來。

最後凱吉說:「你到底想說什麼?」我說:「事情會變得更好――還是會變得更壞?」他只稍微遲疑了片刻,然後說:「喔會變好。會變好很多。這我很確定。問題只在於我們看不到。因為它發生的速度太慢。」

打發時間

我最喜歡的書之一,是湯姆.霍奇金森(Tom Hodgkinson)所寫的《悠哉悠哉過日子》(How to be Idle),主題是關於工作,以及我們為何要工作。我認為這是個值得思考的議題,尤其是假如你住在任何一座媒體城市裡,人們見到你的第一件事就是問:「你是做什麼的?」

我喜歡這本書,因為作者建議,如果你明天有一個重要的工作期限,而且這個期限對於你的職業生涯發展至為關鍵,那你何不乾脆去睡個長長的午覺?或者到河邊散步,或者跟朋友喝杯啤酒?如果你也跟我一樣沉迷於工作,你會開始結巴,「可是⋯⋯可是⋯⋯我明天有個截止期限,而且非常重要!」然後他會替你舉個例子。比如當你生了病,又生活在二十一世紀媒體產業的社會結構當中,你或多或少會被期待要抱病繼續工作,而非花點時間去生病和復原。

他引用了一個英國報紙標題:「英國今年因疾病而損失了兩億個工時!」他說:「等一下,你什麼時候欠了英國你的工時,現在他們工時短少,卻把部分責任怪到你頭上,只因為你生病沒法去上班?」他又問:「你到底是為了誰而工作?」

(中略,全文詳見書)

〈一定就是這裡了〉

「我住在哈德遜河邊」

我大多數的演出,都會先從描述一個地方開始──而那個預設的起點,常常是我位在紐約市中心的運河街(Canal Street)上、緊鄰哈德遜河的工作室。單單描述我身在何處,似乎一直都是種很好的開場方式。我曾進行過的許多表演和計畫,都是繞著試圖去定義與描述地方而打轉。這些地方最後通常是虛幻的。這些難以捉摸之地的肖像,包括了《美國》、《勇者之家》、《空無之地》、《傀儡汽車旅館》、《藏於山中》、《家園》和《登陸》。

1970年代,我花了很多時間在海外遊歷,跟當時許多美國藝術家一樣,追隨著更早一批爵士音樂家的腳步出走到歐洲,這些爵士樂前輩發現,歐洲可以提供他們更多機會,觀眾的人數更多、也更能引起共鳴。當時在歐洲發展的美國藝術家仍然有點罕見,身為戲劇或音樂節閉幕晚宴長桌上唯一的美國藝術家,我經常會被其他藝術家追問,他們不敢置信地問道:「你怎麼能在那種地方生活?美國那麼野蠻、淺薄,又⋯⋯那麼像迪士尼。」他們那時候對美國有一種執迷,全是由好萊塢的陳腔濫調,以及歐洲作家的思想、見解與觀察所構成。我試著向他們解釋美國生活的某些面向。最後我的答案變成了一場長達八小時、名為《美國1~4》(United States Parts 1-4)的多媒體表演。這四部曲分別為《運輸》(Transportation)、《政治》(Poitics)、《金錢》(Money)和《愛》(Love)。

為我淚流成河,讓這條河流向一條路,讓這條路通往一條高速公路,不斷地往前延伸,纏繞在你的記憶裡,如此綿長、如此久遠⋯⋯

有時候我們尋找某些事物,但卻不知道該如何稱呼它們。適當的名稱根本不存在。有時候文字反而礙事,愈是努力去形容某事,反而會讓它消失。文字取代了事物。有時候,語言的簡單轉折,卻能夠讓事物重新現身。

抵達那裡

比如說,你可以試試這個實驗。你正在開車,與其告訴自己,「我正開在這條路上」,只管說,「我正開在一條路上」。你不再想著,這是通往你家或者工作地點的路──一條你很熟悉的特定道路──你開始把它當成只是某一條路。突然間,你開始用新的方式來注意事物──道路兩旁的樹木、遠方的都市天際線、其他駕駛的臉孔。你就身在當下。僅僅是把「這條」換成「一條」,幾乎總是能夠幫助我看到原本看不見的事物。

對美國作家而言,出走,一直都是找到一個更佳觀點的好辦法。「擺脫一切」通常意味著讓他們自己或書中的角色出航:梅爾維爾搭上了捕鯨船、馬克吐溫在密西西比河上航行、海明威坐在他的漁船上。在歐洲工作,給了我一段必要的距離,這樣我才能夠替美國繪製一幅肖像。我也愛上了漫遊的浪漫。許多計畫都涉及了探索、試驗與報導──包括搭便車前往北極,在原始的馬雅村落裡工作、爬山與潛水等等。我到世界上的許多地方旅行和工作,去到我身無所屬的地方,去做我不會做的事──就只是看看會怎麼樣,逃離我原來的生活以及藝術風格。

在2001年到2016年間,我進行了一系列的說故事表演――例如《幸福》(Happiness, 2001)、《月亮的盡頭》(The End of the Moon, 2004)、《塵土之日》(Dirtday, 2011)、《未來的語言》(The Language of the Future, 2016)――都是以政治、社會與經濟狀況為背景、反映出文化轉折的故事。在為《幸福》做準備時,我曾到紐約州的一家麥當勞速食店,以及賓州的一座阿米許農場工作。在表演《塵土之日》之前,我從事類似記者的工作,在帳棚城(tent cities)裡蹲了不少時日。這個系列作品並非多媒體演出。我開始在表演中使用更多故事,卻幾乎未用到影像。影像全都是透過文字的聯想所產生,因此這些作品已經超出了本書的範圍之外。

家園

大約在「占領華爾街」運動的同時,我創作了《家園》並展開巡演,這場演出使用了視覺元素以及一個小型樂團。受到「占領」運動許多分支的啟發,在這段社會動盪期間,我在演出途中寫下了許多歌曲和故事,有時候根本就是在示威活動現場創作。《家園》聚焦於美國與歐洲自2004年至2008年間,在政治、文化與經濟上所歷經的劇變,主題包括了戰爭、媒體到環境,以及監控文化的戲劇性擴張。美國的軍事與企業語言也被納入了《家園》的歌曲中,因為這些語言愈來愈常在日常生活中被使用。我留意到人們開始會說類似「收到」、「聽到」跟「地面部隊」等字眼。他們說話的語調也突然變得急迫且短促,暗示他們正在執行一項戰略性無人機任務的通訊作業,但事實上他們只不過是在搬動辦公室裡的器材而已。

就在此時,「敘事」一詞也在一夕間變成了一個媒體/政治熱門字眼。「故事」成為全國性對話的核心,因為政治人物開始察覺故事的用處。至於故事本身呢?你可以隨手編出一些故事。假如你的故事編得夠好,就能讓許多人深信不疑。你可以讓許多人相信,有個邪惡暴君手裡握有大批隱藏的武器,而且想要殺害他們。你可以用故事來引發戰爭。你也可以用來打贏選戰。故事就是這麼神奇。

假如那個故事很棒,你可以在再次述說時加進一些新的細節,比方籠罩在都市上空的蕈狀雲,以及家園遭到入侵。你可以更動一些人名和地點,你還可以再發動一場新的戰爭,因為所有人都忘了,第一個故事並不是真實的故事。然而重點從來就與故事的真假無關。而是那個故事很棒──能夠引起恐慌、有說服力且讓人激動。

我們現在是個帝國了

2004年時,美國總統高級顧問卡爾.羅夫(Karl Rove)曾與一位記者對話。他指控該名記者還活在「以現實為基礎的社群裡」。他說:「世界再也不是按照那種方式運作了。」「我們現在是個帝國了,當我們行動時,我們會創造出自己的現實。而當你在研究那個現實的時候⋯⋯我們又會再次行動,創造出更多新的現實,你當然也可以研究那些現實,未來事情就會這麼走下去。我們都是歷史的演員⋯⋯而你,你們全部的人,都將只能夠研究我們的行動。」

到底是誰的故事?

所以,到底誰有資格說故事?我寫這本書的動機之一,就是2016年的總統大選及其後的發展。兩年來,我們聆聽了所有總統候選人訴說他們的故事。每位候選人對於世界的現況與世界的過去,以及未來的走向,都有一個自己的故事。你投票支持那個故事最能打動你的候選人。接著這些故事變得愈來愈短,直到最後變成了一條只有十個字的推文,而半數的新聞報導都被貼上了假新聞的標籤,其他的故事則源自網路深處,結合了形形色色的謠言、八卦、謊言,以及後來為人所熟知的「另類事實」。突發新聞出現的速度不斷加快,直到每隔幾小時都有一則新的新聞出現,人們開始失去平衡,落在後面。那是故事的一種危機,一種緊急狀態。那不再是一種政治情勢。而是一種存在的狀態。

為了要理解究竟發生何事,人們開始發明屬於他們自己的古怪故事。對有些人來說,那就是陰謀論或政變。有些人認為,這是資本主義無可避免的最後階段,或是終將往回盪的鐘擺。有些人相信,那是個沒有情節的超現實驚悚故事,由突然間掌權的騙子、小氣鬼與精神病態者擔任主角。還有一些人認為這是革命的開始,另外一些人則相信末日天啟,他們所說的是關於邪惡、暴力、即將發生的核子屠殺與星球滅絕的黑暗奇幻故事。但沒人確知他們的故事會走向何方,或者如何結束。最後我們才發現,那就是實際上發生的事:我們正被自己的故事所淹沒。

在寫作本書時,我察覺到過去數十年來我所說過的許多故事,都環繞著移民、入侵、身分認同、金錢與財產等議題。回顧這些故事,辨識出這些模式,而這些模式已成為我們所謂的歷史,感覺真是詭異。

(中略,全文詳見書)

〈該走了〉

我那時在想著你。而我那時在想著你。

而我那時在想著你。

然後我就再也不會想著你了。

――《妄想》,2010

月曆、日記、《犬之心》、《夢》、「身體的與共」

一個關於一個故事的故事

幾乎我所有的作品──不論是故事、歌曲、繪畫與現場表演──主題都是關於時間。如何讓時間停止,如何讓它延展,如何讓它以新的方式移動。《犬之心》是我接受德法公共電視台(Arte)邀請所創作的,這是一系列由藝術家談論自己作品的其中一部影片。其他的影片,多半都以旁白與影像為主,例如晃動的燭火及iPhone蒙太奇。這些影片也經常引用到傅柯與布希亞的名字和理論。

我從2012年開始製作這部影片,接著停頓了一整年。我以為委任作品的專員可能已經忘了這個計畫,因為我沒有受到任何必須提交不同版本或粗剪的壓力。這讓我有更多餘裕,得以用從容的步調製作影片,幾乎把它當成一種嗜好去做。我決定,因為我的作品總是把焦點放在故事及其運作的方式上,所以故事本身將成為這部影片的主題。

《犬之心》一片裡的核心故事是《一個關於一個故事的故事》(A Story About a Story)。跟大多數人一樣,當被別人問起「你小時候是個什麼樣的小孩」時,我也有一兩個故事可以拿出來說說。《一個關於一個故事的故事》就是其中之一。這是一個關於我十二歲那年在游泳池邊炫技的故事,我從高台跳板上做了一個空翻下來,但卻沒能跳進泳池裡,結果造成脊椎骨折。接下來幾週,我都住在醫院的小兒創傷外科病房裡,跟燒燙傷患者住在一起。在故事裡,我作弄那些告訴我我再也沒法走路的護佐跟醫生們。出院以後,我穿著笨重的鐵衣長達兩年。

幾年前有一次,我正說這個故事說到一半,突然間我好像又重回到醫院裡――就像當年那樣。我記起那個病房,以及病房在夜裡的聲音。我想起所有病童的哭泣與尖叫聲――還有病童垂死之際所發出的悶響。然後我又記起了其他的部分:濃濃的藥味、皮膚燒焦的氣味,以及我當時有多麼害怕。

我這才明白,因為這個故事我已經說了很多次,所以說故事本身就是一種忘卻故事真相的辦法,唯獨聲音能夠把記憶保存下來。而這個聲音不知如何被儲存在我的腦海深處,直到我能夠把故事的全貌轉化成文字為止。

在那一刻,我也同樣理解到,我花了這麼多年述說這個故事,彷彿我仍是那個自信滿滿、自我中心的十二歲孩子,那個原始的敘事者,而那個孩子卻一直沒辦法描述──或甚至記起──那些哭泣的聲音。我們只能述說我們有能力述說的故事。

《犬之心》的核心問題是:故事到底是什麼?它們是怎麼製造出來的,又是如何與為何被述說?假如你忘了它們會怎麼樣?假如你太常說這些故事的時候又會如何?

在整個拍片與剪輯的過程中,我都用大衛.福斯特.華萊士(David Foster Wallace)的句子「每個愛情故事都是鬼故事」(Every love story is a ghost story)作為暫定片名,幫助我聚焦在我想說的事物上。我在片中引述的其他作家,還包括了維根斯坦對於語言能夠創造世界的看法,以及齊克果對於日子必須在前瞻中展開,卻只能透過回顧來理解的洞見。我同時還引用了我的圖博上師明就仁波切(Mingyur Rinpoche)的話:「你應當練習在並非真正悲傷的情況下去感受悲傷。」我費了好幾年的工夫,試著想出該怎麼做到這一點。然而在另一方面,對我而言,身為藝術家與佛教徒,基本上是同一種練習。這兩者都不涉及教義、理論、規範與道德架構。它們只關心一件事:保持覺察──在這個例子裡,則是要能夠分辨覺受與存有的差別。

《犬之心》的中心是一本書,也就是《圖博度亡經》(Tibetan Book of the Dead),受到丈夫去世的啟發,我花了將近一年的時間,仔細研讀這本書。影片中有一段把許多不同影像快速剪接在一起的蒙太奇,代表著中陰的各種階段與面向。根據佛教信仰,中陰指的是能量或意識會在死後四十九天內崩解,準備進入另一種生命形式。這本書也詳盡描述了各種幻覺,以及經常彼此矛盾的知覺。

全片中也有好幾段使用ERST做出的高速文字影像。我把這些加進片中,是為了要表現我所謂的「思想流量」的速度,當我們體驗、聯想、記憶與預測時,那些在我們腦海中一閃即逝、經常不諧調的片語及意象。語言、斷裂的資訊、技術與監控也是片中的部分主題。片子裡有一大部分是使用各種小型數位攝影機所拍攝,例如iPhone、空拍機與GoPro,而且也收進了一部分由家人所拍攝的8 毫米家庭電影。

這部片的開頭,是我母親臨終前的演說。她是個自尊心很強、十分拘禮的人,一直要等到八名子女全都到齊,她才開始演說。她一開口,彷彿正要走向一支麥克風,對著台下的大批觀眾發表演說一樣。「謝謝你們過來!」她煞有介事地揮舞一隻手臂。她開始談起自己的人生,但當她說話時,句子開始斷裂,到最後她變成用牛頭不對馬嘴的簡短片語,對著似乎聚集在天花板上的動物們說話。

(中略,全文詳見書)

時間與時機

在我所參加過的許多表演與展覽中,其中一項重要的主題就是時間。為了要呈現這一點,我發現時機是其中關鍵。我已經因為某種暫停的形式而變得有名。我說有名是因為,我發現別人對我的戲謔式仿作裡總是充滿了暫停。暫停並不是我刻意去做的一件事,但我喜歡在歌曲和故事裡,以一種對話與即興的方式去使用語言,這也表示裡面會有許多停頓與開始。當然了,暫停與沉默也分成很多種――比如當你發現自己說了蠢話之後的沉默,有人用俄語快速對你說了一大串話之後的沉默,或者你在告訴另一半自己愛上了別人之前的沉默。時機適當的沉默,可能充滿了意義――沉默可以為一段流暢的語話添加恐懼、懸疑、幽默、懷疑,以及幾乎其他任何意義。

時間是長的還是寬的?

史蒂芬.霍金(Stephen Hawking)對於資訊,以及資訊消失時跑到哪裡去,有他自己的一套理論。根據他的理論,當一個黑洞內爆時,所有關於已消失物體的資訊,就會開始滑進一條無限長的隧道裡。所有的數字、計算與誤差,都會在一股巨大的旋風裡不停旋轉。

所以問題是這樣的:時間是長的嗎?還是寬的?事情會變得更好,還是會變壞?我們可以重頭再來過嗎?

我曾在1991年訪問過約翰.凱吉,跟他聊了很久。我注意到他似乎是個非常快樂的人。他當時七十九歲,總是一直微笑。很多老年人到了那個年紀,常常心情不好,他卻不會。我原本應該代表一本佛教雜誌請他談談關於音樂以及資訊理論的問題,不過我真正想知道的卻是,他認為事情會變得更好或者更壞。

但這似乎是個奇蠢無比的問題,我實在不敢開口問他,所以一直在兜圈子,說出來的句子像是,「根據演化理論,假如讓現代馬與史前馬一起賽跑的話,現代馬會跑贏,因為速度更快也更有效率。它已經適應了環境,我們也像那樣嗎?可是在另一方面,根據理查.道金斯(Richard Dawkins)的理論,這個例子是有問題的,因為比方說,如果會噴火的動物經過演化而生存下來,這本來可能是件好事。如果你能夠呼呼呼地噴火,就能當場烹煮食物,那可能會很方便。或者我們也可能演化出覆有石綿的鼻腔,這樣鼻子就不會被燒焦,那麼⋯⋯」我停了下來。

最後凱吉說:「你到底想說什麼?」我說:「事情會變得更好――還是會變得更壞?」他只稍微遲疑了片刻,然後說:「喔會變好。會變好很多。這我很確定。問題只在於我們看不到。因為它發生的速度太慢。」

打發時間

我最喜歡的書之一,是湯姆.霍奇金森(Tom Hodgkinson)所寫的《悠哉悠哉過日子》(How to be Idle),主題是關於工作,以及我們為何要工作。我認為這是個值得思考的議題,尤其是假如你住在任何一座媒體城市裡,人們見到你的第一件事就是問:「你是做什麼的?」

我喜歡這本書,因為作者建議,如果你明天有一個重要的工作期限,而且這個期限對於你的職業生涯發展至為關鍵,那你何不乾脆去睡個長長的午覺?或者到河邊散步,或者跟朋友喝杯啤酒?如果你也跟我一樣沉迷於工作,你會開始結巴,「可是⋯⋯可是⋯⋯我明天有個截止期限,而且非常重要!」然後他會替你舉個例子。比如當你生了病,又生活在二十一世紀媒體產業的社會結構當中,你或多或少會被期待要抱病繼續工作,而非花點時間去生病和復原。

他引用了一個英國報紙標題:「英國今年因疾病而損失了兩億個工時!」他說:「等一下,你什麼時候欠了英國你的工時,現在他們工時短少,卻把部分責任怪到你頭上,只因為你生病沒法去上班?」他又問:「你到底是為了誰而工作?」

(中略,全文詳見書)

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。