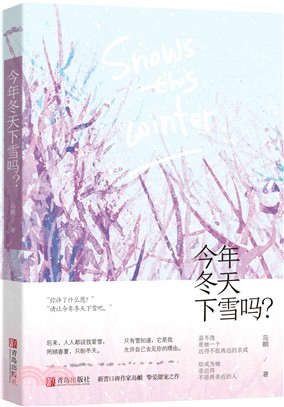

商品簡介

口碑作家島頔,摯愛甜寵之作。

溫冬逸是她一個遠得不能再遠的親戚,卻成為她親近得不能再親近的人。

什麼東西最烈,她的初吻就是什麼滋味。

我從沒有一刻,真正放下過你。

後來,人人都說我愛雪,罔顧春夏,只盼冬天。

只有雪知道,它是我允許自己去見你的理由。

梁霜影曾經以為,初吻是命中註定的意外,羞著臉快速分開,

或者,是告白後小鹿亂撞地嘴唇輕觸,有點青澀有點甜。

可親身經歷告訴她,接吻這種事情,還得分是和什麼人。

不然,梁霜影怎麼想像得到,什麼東西最烈,她的初吻就是什麼滋味。

倘若要問溫冬逸,在他們分開的幾年裡,他有什麼感想。

他腦子裡只徘徊著一句話:

我從沒有一刻,真正放下過你。

作者簡介

新晉口碑作家。文風自成一派,尤擅長細膩的感情描寫,在人物塑造上有自己獨到的見解。

已出版作品:《繁星之下》《籠中月》

目次

第二章 我贏了你就讓她差遣一次

第三章 若有神明,願你心想事成

第四章 從未熱戀已失戀

第五章 十七歲的初吻

第六章 喜歡的人只能喜歡

第七章 送君千里,終須一別

第八章 不是人人都像你長情

第九章 天早灰藍,想告別,偏未晚

第十章 難道溫冬逸是什麼好人嗎

第十一章 那是十七歲的她

第十二章 他如今就是在劫難逃

第十三章 飛蛾撲火換來的愛情

第十四章 你為什麼討厭聖誕節

第十五章 誰安慰愛哭的你

第十六章 此愛一生一世

第十七章 八點檔狗血劇裡拋棄窮酸小子

第十八章 溫冬逸,你會一直愛我嗎

第十九章 這一場雪,下了整整一夜

番 外

書摘/試閱

第一章:十六歲,人生的扉頁

京川機場,室外零下六度。

因下過一場雪,來不及清理的路面被汽車輪胎碾壓成泥色,殘留的粗糙積雪,不漂亮,且不乾淨,落地窗前有人駐足了一會兒。

她認為眼前的一幕,與自己想像的雪景相去甚遠,便抬腳離去。

梁霜影在麥當勞門口的座位上坐下,耳朵裡塞著白色的耳機,嘴裡輕輕哼著歌。她低垂著腦袋,把鋪在餐盤裡的紙均勻地撕成幾片,折疊著。

坐在旁邊的陌生男人,單手拎著棉服搭肩,操著一口流利的方言,對手機那邊罵罵咧咧,大概是要等的人航班晚點了。

因為等待而坐在一起的兩個人,心境截然不同。

耳機裡的音樂突然停止,伴隨著機場的提示音,變成來電鈴聲。

梁霜影也停下折紙的動作,看一眼屏幕上顯示的昵稱,挑了下眉毛,滑過接通鍵。

電波裡,男人第一句是問:“你在哪兒?”

梁霜影身子向前探去,左右張望,電話那邊傳來的嘈雜似乎跟她距離很近,可是人來人往之間,卻沒有捕捉到那個人的面孔。

她還沒來得及出聲,他先說:“看到你了。”

男人說話咬字清晰,帶著一點點不重的兒化音,聲音有種特殊的磁性,尤其在他平靜地敘述一件事、解答問題的時候。

梁霜影發現他的時候,他已經快要來到面前,穿著紺藍色的呢料長大衣,裡面是黑色的折領毛衣,以及寬鬆隨性又有西裝感的長褲。

這大冬天裡,長褲下還露著棱角分明的腳踝,再底下是一雙淺口黑皮鞋,仗著北方室內有暖氣,很任性啊。

他叫溫冬逸,是她一個遠得不能再遠的親戚,年紀大她一輪有餘,但好像男人總是不顯老,即使打扮再年輕點,也不會讓人覺得彆扭,就像他們初見的時候,那一副盛氣不羈,活脫脫的富家公子哥模樣。

溫冬逸理所當然地拉過她身邊的行李箱的杆,說著:“等久了吧,路上堵車。”

他故作隨意地抱怨著京川有多堵,卻使兩人之間的氛圍更顯彆扭,對處理人際關係向來無往不利的溫冬逸,也難逃與這般境遇狹路相逢的一天。

馬上,他想起一件事兒:“你朋友呢?”

梁霜影拿上自己的羽絨服,伸出手把廣告紙折的熱帶魚遞給他,裝作不懂地反問:“什麼朋友?”

他下意識地接過,神情卻是一怔。

前兩天的早上九點,溫冬逸將時間記得很清楚。那一通電話,是個許久不曾聯絡的人打來的,而她的聲音該是清澈的,像磕著玻璃的玉,那時竟摻和一些溫軟的鼻音。

她說放寒假了要來京川看場演唱會,和朋友一起,順便玩幾天再回去,問他方不方便來機場接人,問得十分客氣,留了那麼多拒絕的餘地。

陡然間,溫冬逸想到她與自己撇清關係的時候,真像那麼回事兒,所以他恪守著規則,至少不會出現在她視線能及的地方。而她輕輕鬆松地忘掉了自己那番豪言壯語,他卻沒有理由指責她,只能說,好。

此時,發現自己可能上了她的當,溫冬逸心裡不知道在想什麼,但臉色瞬間沉了下去,一句話沒說,把手揣進大衣口袋,邁開長腿就往前走,不忘拉著她的行李箱。

前面的男人大步流星,梁霜影必須小跑才能跟上,快要走出航站樓時,她忽然頓住腳步,氣惱地皺眉:“走慢點!”

他仍然沒回頭瞧她,只是被她那聲喊定了下,接著步伐就老實地慢了許多。

機場出口有兩道門,差幾步靠近第一道門時,溫冬逸特意停下,叮囑道:“衣服穿上,外頭冷。”

他的表情沒有緩和,周身散發著陰沉沉的氣息,就站在那兒等著她把羽絨服穿好,才抬腳繼續往前走。男人釋放著低氣壓,梁霜影卻顯得滿不在乎。

自動門敞開的刹那,冷風拂面而來,刺疼得人睜不開眼睛,用尖銳來形容它給人的感受,比凜冽更合適,頭頂一片灰蒙的天,叫人分不清時間,壓抑而空洞。她躲在溫冬逸身後,快步走向機場前的臨時停車場。

先鑽進車裡的梁霜影拉開羽絨服的拉鍊,扯過安全帶,同時目光環視了一圈,雖然她對車沒什麼研究,也知道不是上次見面時他開的那輛了。

溫冬逸關上後備箱,上前開門跨坐進來,緩緩倒車離開。

車子駛離機場沒多久就結實地堵在半道上,什麼種類的車都有,塞在一起,以螞蟻搬家的速度前進。京川的交通擁堵,遠超這座國際化大都市在其他領域的名氣。

儘管如此,每天仍有密密麻麻的人,前赴後繼地紮進這裡,尋找自己的一席之地。對他們來說,生活是一場不得不面對的戰爭,熬不過的人馬革裹屍,像一個個會行走的、頹然的幽靈;熬得過的人,自然會被“瞻仰”。

當然,還有一種人,甚至幾代以來都是京城裡的頭面人物,他們的子孫含著金湯匙出生,庸碌的烈焰燒不到他們身上——溫冬逸赫然在列。

他單手扶著方向盤,另一邊胳膊抵著窗沿,盯著前面的車尾燈,不知道堵車和她,哪樣更惹人頭疼,於是似有若無地歎了聲,問她:“大三了?”

梁霜影一直把臉對著窗外,聲音平靜地說:“大三了。”

溫冬逸緘默了一會兒,又問:“家裡都好嗎?”

她回答:“都好。”

枯燥的對話之後,沒人想要抓耳撓腮地緩解乾巴巴的氛圍,或許,生疏而微妙,才是他們應該有的相處方式。

偶然瞥見掃到路兩邊的積雪,淺淺一線,很快就會融去,他便說:“你來得早了,再等個幾天,這兒會下場大雪。”

“沒關係……”梁霜影停頓了一下,“我已經不喜歡了。”

她說話的語速從來不快,顯得情緒很淡,為這份“不喜歡”平添了許多可信度。所以,溫冬逸略微諷意地笑了笑:“心思倒還變得挺快。”

梁霜影眼裡蘊著薄怒,轉過頭看著他,質問:“不然呢,我能怎麼辦?見不到,我就天天哭嗎?我哭了,就能見到嗎?”

“我沒說不好,拿得起放得下,是好事兒。”

她不回話,找了個舒服的姿勢傾向車門。

又是一個黃昏將至的時間,溫冬逸不自覺別過頭來看看她。那是張沒有一點多餘嬰兒肥的鵝蛋臉,也就巴掌大,她腦袋靠著車窗,微斂著眼瞼,不知道視線落在了哪兒,白色的羽絨服裡,也是白色的高領毛衣。

這樣的場景,仿佛回到他們第一次見面的時候。

車流往前移動了一大段路,有暢通的趨勢。溫冬逸看了看時間,估摸著車開進三環,就該吃晚飯了:“晚上想吃什麼?”

幾分鐘前的話題就那樣無疾而終,梁霜影的心緒好一會兒沒跳脫出來,雨刷器劃了兩下,後頭的車不耐煩地按了喇叭,她調整了坐姿,羽絨服光滑的表面摩擦了幾聲……什麼聲音都有些,就是沒人說話。

他忍不住張口,她搶著出聲:“火鍋。”

溫冬逸沉吟著點了點頭:“我知道一家還不錯……那就先吃飯,再把行李搬到酒店?”

其實不用徵求意見,這已經是最妥善的安排,梁霜影卻想說什麼地直起腰,又慢慢像朵萎掉的花般靠回了座椅裡,直勾勾地盯著他。

他不喜歡留著劉海遮住額頭,露出的五官,不管從哪個角度看都很立體,眼眉到鼻樑,薄唇到下巴,愈漸收斂的驕橫脾性,叛逆的男孩長大,就變成了危險的男人。

“怎麼?”他很快地看了她一眼,然後伸手摸著自己的臉,“我臉上有東西嗎?”

裝好人。

這個男人最會假裝友善,實際早就把人看低到塵埃裡,非常傲慢。同時,她很清楚,正是因為這樣,他才讓人迷戀。

溫冬逸是她一個遠得不能再遠的親戚,也曾經是她親近得不能再親近的人。

梁霜影第一次見到他,也是個冬天,在珠江市第八中學的校門口。

這裡是南方城市,雨量充沛,再冷的天氣常青樹仍隨處可見,亦不會下雪。

溫冬逸倚著車門,抬手抽了口煙,吐出的煙霧漫過眼前西洋式的老建築,它藏于起風時樹葉顫動的蔭庇後,灰牆的縫隙間長滿青苔,寂靜地矗在那兒,像個滄桑的老人,對比之下,顯得旁邊的兩棟教學樓如此普通而乏味。

氣質雋永的男人,慵懶地吞雲吐霧,與身後豪車的組合,自然吸引路人的目光。

溫冬逸望著那棟洋樓出神,被經過的幾個學生吵了思緒,多虧他們咋咋呼呼的,不然他險些忘記自己為什麼而來。

他彈了彈煙灰,再次把注意力移向校門,逐漸顯出不耐煩的神情。如果不是要去趟4S,這個順便給人當司機的活兒怎麼會讓他攤上。

視線漫無目標地掃著,僅有的辨認信息是長頭髮、白色圍巾、沒有背書包,他挨個比照那些接踵而出的學生,一樣的校服,一樣的氣息,掛著沒心沒肺的笑臉,與那種滿身怨戾,臉色黯淡的成年人截然不同。

一根煙都沒抽完就等不下去,準備離開的溫冬逸,毫無預兆地看見了她。

長髮鬆鬆垮垮地綁著,發尾藏進幾乎遮住大半張臉的毛線圍巾裡,胸前抱著一摞書本,校服袖裡的毛衣長出一圈包裹著手。她仿佛是從喧囂與塵埃的罅隙之間出現,所以他覺得那直直的小身板,有點遺世獨立的味道。

那小姑娘沒有注意到他,出了校門就往與他相反的方向走。

“梁霜影!”

她背影一怔,停下腳步,轉過身來,困惑地看向叫出自己名字的人。

男人直起身來,比從他周圍走過的男生都要高,千格鳥的大衣外套,駝色的連帽衛衣,領口別著一副墨鏡,指間捏著煙,從容貌和衣著辨別年齡的界限很模糊,至少不像學生就是了。

他抬了抬下巴:“是你吧?”

這是一個好看的男人,卻很難讓人產生好感。

她沒有否認,也沒有要靠近他的舉動,溫冬逸逕自上前:“晚上和你家人在外面吃飯,我來接你過去……”他把肩膀一側,讓出了路,只是“走吧”倆字,還沒來得及說。

“證據呢?”梁霜影打斷了他。

見她輕輕皺著眉,小巧的鼻頭被凍得泛紅,姿態警惕,溫冬逸微愣片刻,馬上說道:“給你爸媽打個電話。”

“手機沒電了。”她是說真的。

話音剛落,他已經掏出手機,解鎖後遞到她眼下。

作為學生的梁霜影聽多了要有防範意識的提醒,所以仍然對他保持懷疑的態度,還想著會不會是什麼新騙術的時候,他又往前伸了伸手,表情示意她快點接過去。

猶豫地撥出號碼,聽見熟悉的彩鈴音樂,梁霜影無意識地看了他一眼。他歪過頭,收回一直打量她的目光,隨即走向豎在路旁的垃圾桶,順手把煙熄了。

俞高韻和幾個男生結伴走出校門,單手抱著籃球,有說有笑。突然被身邊的人用胳膊肘捅了一下,他還有點沒反應過來,就聽那矮胖的男生一驚一乍:“那不是你小老婆嗎?”

順著男生所指的方向,俞高韻看見了不遠處的女生,她和一個男人前後腳走向一輛嶄新的轎車,短暫的幾秒,她被車身淹沒的畫面,看上去就像一種預示。

高二學年文理科分班,報到那天他來遲了,眼前座位只剩下第一組的最後一桌,不但靠走廊,而且挨著後門,再就是旁邊那組的最後一桌。老師輕描淡寫地說了句位子可能會調換,他卻聽出多半是不會換了。

所以他走向那張“地理位置”稍微好點的課桌,剛拉開椅子準備坐下,就發現自己站在兩張桌子之間考慮的時候,身後一直有個女生,不聲不響地等著他選完座位。

看著她在那張桌後坐下,他想,還是把這兒讓給她好了。不知道為什麼明明張了口,他卻沒出聲。

老師例行點名叫到了梁霜影,她應了一聲。

如果聲音有顏色,那聲音一定是藍色的,俞高韻在腦中反復模仿,抓不到精髓,但是出神了,差點讓他的名字在班裡響第二遍。

他們的座位就隔著一條走道,不到一米的距離。

他總是無意識地觀察她,那麼白的一張臉,就像蒲公英的絨層,堪比外國人的鼻樑窄而直,鬢角的碎發別在耳後,遇到難解的題目就開始轉筆,那筆尖劃成一個虛晃的圓,她撐著額頭,皺著眉。

他心裡想著,原來憂鬱的眼睛是這樣的。

但是他不敢用漂亮來形容梁霜影,好像用上這個詞,就側面證實了另一件事。

他不喜歡嘰嘰喳喳的女生,梁霜影正好相反地沉默寡言,好像不愛和人打交道,偶爾有女生來找她聊天,她只是點點頭回應,眼瞅著大半個學期都快過去了,她還沒有一兩個走得近的朋友……俞高韻煩躁地抓了抓頭髮,關他屁事兒呢。

年少的心思總是容易被看穿,一旦有人赤裸地指出,就會誇張地掩飾,可這往往是最直白的承認。

所以他身邊的朋友,好像都發現了這個秘密。

與她的交集始於那節課,那很長的一篇話劇文選段。秋老虎的午後,陽光曬得人直犯迷糊,老師看見昏昏欲睡的學生們,乾脆讓全班按座位輪流起來朗讀課文,不巧,輪到他和梁霜影的對話,兩個主角分別是——

一個偷情的丈夫與他外面養的小老婆。

兩人只能鎮定地讀完,周圍的同學早已埋頭竊笑,原有的倦意都被這段令人羞恥的插曲掃去,而後續越演越烈,大家開玩笑說她是俞高韻的小老婆,樂此不疲。

正常情況下的女生,為了自證清白,大概會面紅耳赤地爭執一番。可是梁霜影沒有任何反應,硬要說有,唯一的反應是他最不想提起的——

第一次聽見別人那樣稱呼自己,她的眼神仿佛問著,誰是俞高韻?

真把他給氣著了。

勉強算是同桌小半年,她居然連他的名字都不知道,虧他還幫她撿過兩次筆,聽她說過兩聲“謝謝”。

而現在,他似乎聽見的是那男人關上車門的聲音,以及旁邊的男生嘻嘻笑著:“哎,你這頂綠帽挺好看,誰送的?”

俞高韻橫了他一眼:“有完沒完……”隨即邁開大步朝前走,卻忍不住想,是朋友嗎?還是親戚吧?得不到最滿意的定論,他越猜測,越莫名地惱怒和心煩意亂。

可是誰又能注意到他的怨氣,除了他自己。

坐進車裡的梁霜影,剛把安全帶拉出來,還沒扣上,又覺得換到後排座穩妥一些,正準備鬆開安全帶,就被拽住了手。

貼在她手背上的指腹是冰涼的,掌心卻是溫熱的,她對上他那雙眼睛,他的眼神透著點輕慢又……

她慌張地低頭,避開視線,抽出手。

“不嫌麻煩?”溫冬逸看出了她要下車的想法,稍稍使力拉過安全帶,一下就替她扣上,嘴裡念著,“小小年紀,心眼兒還挺多……”

對陌生人有防備心是應該的,但他就是不舒服。

所以,溫冬逸才握上方向盤,又轉過頭問了她一句:“你看我像壞人?”

像。

像很會玩弄人心,性情瀟灑的男人,是另一種含義的壞。

不過,這是她後來才總結出的,當下的她攥緊手再鬆開,沒有吭聲。

下班的高峰期,路上水泄不通,像糊了一鍋的大雜燴,誰都別想從裡頭被揀出來,堵得足以讓人抓狂。

早已習慣了這樣的情況,在周圍響徹一片的喇叭聲中,溫冬逸看起來漫不經心,一邊胳膊搭在窗沿,指尖百無聊賴地輕輕點著。

梁霜影回想起她的父親梁耀榮在電話裡一再強調,與眼前的男人說話要有禮貌,卻沒有提到他的身份,因為攔不住自己的好奇心,她便問道:“你……和我是什麼關係?”

溫冬逸輕抿唇努力地思考,他倆的關係確實有點遠。

其實在校門前等人的時候,他就猜到了她可能會這麼問,即便是這樣,他也沒趁有點時間提前準備答案,寧可什麼都不想地抽根煙。他理所當然地認為,沒必要給這個“說不清有多遠”和“吃完這頓飯指不定猴年馬月能再見面”的親戚家小姑娘,留下什麼好印象。

當然,這些都是他沒見到梁霜影之前的想法。

“我是你……”他頓了下,大致梳理清楚,“大伯的老婆的姐姐的兒子。”

聽到這樣的回答,梁霜影有種上了賊車的錯覺。

看見她臉上濛濛的表情,他反倒是笑了。

好不容易開出最堵的路段,又遇上紅燈,車停在了十字路口。百無聊賴之中,溫冬逸觀賞起了天色,果然是空氣質量名列前茅的城市,落日是落日,晚霞是晚霞,豔麗至極。

他瞧了一會兒風景,總覺得該瞧瞧人了。

她的腦袋靠著車窗,頭髮又細又軟,目光看向前方的公路,餘暉把她的睫毛曬成金色,瞳孔是茶褐色,圍巾的絨毛浮在她白皙的臉頰上,不知道怎麼讓他盯了好一會兒。

直到她發現他的視線,順著望了過去,他自然地轉回頭,踩著油門把車開了出去。

溫冬逸可以發誓,這會兒自己沒有半點齷齪的念頭,只是牢牢記住了那刻她的模樣。

十六歲,正當翻開人生的扉頁。他放在心裡自語著,要是往後都活得太無聊,那就可惜了。

酒樓的走廊鋪著地毯,留意到她盯著接待服務員的耳環,溫冬逸不露聲色地順著她的視線看了過去,那是只小小的千紙鶴,隨著女人的走動而搖晃。

回過神來,他們已經在包間的門外,恰巧從裡面出來個男人,生得端正俊雅,但看得出是上了年紀的,前額的頭髮微禿。

“來了啊。”他的目光掃過溫冬逸,然後才是他身後的少女,語氣和善地說著,“進去吧,都等著你們呢,我去趟洗手間。”

他走過梁霜影身邊,朝她淡淡地笑了笑。

這個男人是她的大伯梁少峰,聽說他念書那會兒成績拔尖,大學更是校內的風雲人物,因此被家人寄予厚望。可惜,大學畢業之後,他既沒有選擇繼續深造,也沒有創業取得什麼成就,現在仍是個小學老師。

梁少峰和梁霜影的父親是堂兄弟,在他們兒時就常被家裡的大人們拿來比較,或許是因為這樣,梁耀榮早已心生怨懟,加之自己的廠子經營不錯,親朋好友都對他客客氣氣的,所以他完全不介意當著女兒的面,數落起她大伯,除了有張英俊的臉以外,一無是處。

不過,梁霜影並不這麼認為。

一進包間先與她打招呼的女人,頭髮利落地綰成髻,作為髮卡的玉飾更為顯眼,這是她的大伯母萬思竹,也是很有個性的人,家裡對稱呼沒那麼規矩化,梁霜影喜歡喊她小嬸。

萬思竹親切地拉過她的手,向她介紹圓桌旁素未謀面的一對中年夫妻:“溫叔叔、桐姨。”

梁霜影低眉順目地跟著叫了一遍,坐下之前,悄悄地打量了下他們。

那位溫叔叔,戴著副眼鏡,模樣斯文儒雅,衣著昂貴講究,不刻意營造卻派頭十足,有種笑意不達眼底的距離感,讓人望而生畏。而他身旁的女人面容溫婉,儀態不似尋常的婦女,保養得很好,化著淡妝,細細的眉尾彎著,眼角有些歲月的痕跡,但不礙氣質大方雅致。

梁霜影見過這個女人,在大伯家電視機上擺的相框裡,是小嬸的姐姐。她陡然想起,偶爾來串門的親戚談論起大伯,他們都說梁少峰運氣好,當年的萬思竹是下嫁。

梁家的家境尚算寬裕,但是跟小嬸的家裡相比,簡直是坐在飛機上釣魚,差了從天到地那麼遠。

覃燕很滿意萬思竹向溫家的人介紹她女兒梁霜影的舉動,雖然她平時不喜歡這個愛拿喬的弟媳,但畢竟他們和溫家的關係,像是那層包糖的糯米紙,可有可無,說不定還不得溫家喜歡[說不定還巴不得溫家喜歡?少巴字?],忙不迭就剝了去。

照顧到晚來的孩子們,兩家父輩各留了個位子,於是,梁霜影仍是坐在了這個男人的旁邊,而且坐的距離比車裡更近了些。

瞧著兩人都落了座,梁耀榮就開腔道:“真是謝謝冬逸了,特地跑一趟接這孩子過來。”

聽著她爸爸在說話,梁霜影暫時找不到安置書本的地方,乾脆放在腿上。

溫冬逸禮貌地笑:“哪裡,也是順便。”

他說完這句,微微傾身,一把捏起她腿上的一摞書,側過肩膀,擱在後面的空椅墊上。

也就是分秒鐘之間的事兒,溫冬逸轉回身的時候,正好對上她的眼睛,他微抬眉,似問非問地低聲道:“不難受?”

可能是他的一連串動作太自然,好像誰都沒注意到,又或者沒有放在心上。

唯獨梁霜影不知道該往哪兒看,腿上沒了那摞書,心裡反而莫名地慌亂起來。若干年後再回想這一段,她就知道自己是被撩了。

傳菜的服務員跟著梁少峰一起進來,菜盤落桌叮噹有聲。

大家你請我請地動了筷,只是有些醉翁之意不在酒的人,與溫家夫婦攀談的話語間處處透出奉承,聽得萬思竹難言地尷尬。她從自己姐姐那兒得知,溫省嘉月底要來珠江談生意,而萬靖桐打算順便跟著來,趁此倆姐妹聚一聚的時候,沒放在心上,只將這件事對梁少峰隨口一提。

怎料消息傳到了梁耀榮家的飯桌上,接著又傳到了梁耀榮的大姨子覃玫耳朵裡,他們合計著把小算盤打到了溫省嘉的獨子溫冬逸的頭上。

萬思竹挺佩服他們的,換了是她都沒辦法做出這種扯著臉皮硬攀關係的事兒。

其實,萬靖桐早察覺出點別的味道,只因為萬思竹說,好久沒見冬逸,問問他想不想來這兒走走。自己這個姊妹兒時那會兒就脾氣古怪,父母寵她,由著她的性子胡來,慣得她長大仍這般我行我素,連婚姻也不例外。

這樣一個往日甚少聯絡、對家人態度淡漠的妹妹,突然間說想見她的兒子……

溫冬逸倒是不介意走這一趟,甚至呼朋喚友來玩樂,權當放假散心。

大人們各懷各的心思,這邊的小姑娘瞧著玻璃圓盤,轉了一圈又一圈,也不主動去碰,輪到她面前是什麼菜,就夾什麼吃。可能是運氣不佳,也可能是見了鬼,每每眼前停下的幾乎都是開胃涼菜,有那麼兩次是蠔油芥藍,還是菜。

這一次改變轉盤位置的,是她身邊的男人,他要海鮮八珍湯,恰好讓顏色誘人的鳳梨咕嚕肉,停在她的面前。

坐了這麼久,梁霜影第一次直了腰,剛剛夾起一塊酥肉,卻看見他已經給自己盛完了一碗湯,但是沒放下勺子,然後把手伸向她,討碗。

“聽說溫老闆的兒子自己開公司?真是年輕有為呀。”

挑起話頭的女人是梁霜影的姨媽覃玫,走進包間的時候,梁霜影就看見了她,另外還有姨媽的女兒,她的表姐馮念,也在這兒坐著。馮念頭發齊肩,打扮比以前要成熟。

覃玫很早就知道萬家有錢,但萬思竹是個家裡不接濟的,從她和梁少峰的婚事上就能看出來,也就懶得費勁討好她。然而小半月前,她發現萬思竹的姐姐竟是嫁給了姓溫的。

這個姓溫的,比萬家更有錢。

覃玫當即拎著幾盒營養品,急赤白臉地找上樑少峰家,才把這頓飯局給說下來,為的就是把她女兒馮念介紹給溫冬逸。

事兒定下之後,她沒少四處打聽溫冬逸,都說是不好招惹的主,含著金湯匙出生的太子爺,早些年作風放浪得很,近來有所收斂。即使是自立門戶開公司,他憑著遺傳的生意頭腦,起點又比別人高,也在短短幾年混得風生水起,回頭再繼承他家的財產……

雖然溫冬逸現在是單身,但用腳指頭想都知道,這樣的男人,身邊又怎麼可能缺女人?再說哪個富家公子哥兒沒那麼兩三件不得見的事兒,覃玫貪的心是要自己女兒做擺得上檯面的那個。

溫冬逸認真地看著鍋裡,一勺一勺地舀著湯:“我這兒小打小鬧的,哪能跟溫大老闆相提並論。”

他這麼說著,慢條斯理地盛完了湯,捏著碗沿,放在了離小姑娘手邊很近的地方,沒有讓人太注意到那碗湯的去向。

萬靖桐緊接著淺笑道:“少貧。”

周圍的人還說著話,梁霜影發愣地看著自己的碗,裡頭湯水沒多少,全是海鮮,而且就像特意每種料挑了一樣。

覃玫故作疑惑地打量他:“我瞧著……冬逸今年有二十五?”

萬靖桐失笑接話:“哪啊,都快三十的人了。”

“喲,看不出呢!”她感歎了一聲,又自說自話地看向覃燕,“那是比念念大了五六歲吧……”

覃燕當然事先曉得她的主意,忙說:“光顧著聊天,都忘介紹了,這是我的外甥女,馮念。”

“人可乖了,也很爭氣,現在是去了溫哥華的大學?”她將目光和最後的問題一起拋給了覃玫。

顯然她沒抓到覃燕那問句的重點,以為只是單純引出自己女兒的學歷,應道:“是呀,一個人跑到國外念書,難得放假回來,還記著給我買了很多什麼花旗參、楓糖漿的。”

溫省嘉夫婦臉上掛著微笑,不知心裡作何評價。

虧得姨媽如此生硬而積極地找話題,這頓飯吃的是什麼意思,連梁霜影都聽出來了。

湯勺輕輕觸著碗底,她低垂著眼睛,自顧自地吃著東西,纖長的眼睫落下一片陰影,薄薄的臉頰隨咀嚼而動。

溫冬逸不著痕跡地收回視線,因為覃玫總算開竅地說道:“哦,好像和冬逸的學校是同一個吧?那個大學叫……”

他微抬下巴,等了一下:“Simon Fraser.”

“對對對,就這個什麼福累著!”

覃玫有些激動地應和道,馮念感覺難堪,使勁拽了下她的衣角,馬上就被她瞪了回來。

溫冬逸聽得忍不住笑了,順手夾了一個蟹粉小籠,放進梁霜影的碗裡。

憑空出現的小籠包,讓梁霜影頓住動作,下意識轉過頭,他在笑,誰都沒看,眼睛是彎的,嘴角往上勾著,那笑可以是不懷好意,或者是帶一點嘲諷,怎麼說都行,就是不能說,不吸引人。

“我家這位念書那幾年,能有幾天老實在學校待著?不是約著一幫狐朋狗友在外頭吃吃喝喝,就是悶頭睡大覺,沒個正形……”萬靖桐故作失望地數落完兒子,隨即換了張恰到好處的笑臉,對覃玫母女說,“哪像你家閨女,一看就是知書達理的孩子,這麼用功,將來一定有出息,以後您就等著享福啦。”

這幾句話,明著是誇,暗著卻把兩人的關係撇遠了。人家吃喝玩樂照樣是少爺,你們家女兒安安分分讀書才有出路。

也不知覃玫是沒聽出來,還是聽出來了裝傻,一頓飯吃下來,不放過任何機會地去捧溫冬逸,接著推銷自己的女兒。

服務員撤走了桌上的菜盤,擺上水果和點心,又添了一壺茶。梁耀榮特意交代,要正宗的洞庭碧螺春,泡釅的,溫省嘉就好這口。

梁霜影不參與他們茶餘飯後的事兒,又無事可做,乾脆騰出點地方把書本撂在飯桌上,墊著書翻開試卷。她捏來一塊杏仁酥,眼睛盯著習題,一點點啃著,每當碎糖與杏仁屑掉落到紙上,就用拿筆的手輕輕揮掉。

溫冬逸懶洋洋地靠著椅背,對他們的談話以及碧螺春都沒有任何興趣,時而笑笑,回應一兩句,更多的時候,他都在留意那個突然開始寫作業的小孩兒,直到看她皺起眉,拇指抵著紅潤的下唇,自動筆在右手繞著食指旋轉,似乎是道解不開的題。

他往前傾了過去。

只是瞬間,梁霜影就感覺到了他的靠近,因為他身上的氣味。他也沒有用香水,像是人體自然的熱度,很暖和,很乾淨,在飯菜味散去又迎來茶葉甜點的室內,反而成了一種特別的味道,明顯極了。

指間的筆被緊握住,他的聲音在耳際響起:“如果不會,可以問我。”

她訝異:“你會?”

脫口而出後,她立即覺得語氣有點沒禮貌,不懂該怎麼挽回,只彆彆扭扭地接上一句:“我以為這些東西你們大人早忘了。”

“平時就沒有什麼用……”她越說越小聲。

“不然你考考我?”溫冬逸歪著頭,似笑非笑地說,“就知道我有沒有跟你吹牛了。”

她更不是那個意思。

他把筆要過去,逐字默讀了題目,潦草而輕地寫下了一小行公式,是寫給他自己看的,對她來說比較陌生,也許還沒有學到。她剛想提醒他,可以參照前面她解出來的題,他的眼睛已經往上面的題型看去。

梁霜影輕輕抿上唇,把話咽了回去。他一邊寫一邊低聲地講解,自己還會停頓下來想,著實沒有當老師的天賦,卻真不是個只懂吃喝玩樂,模樣好看的草包。

應該要盯著寫出來的字,她的注意力卻總不自覺就落在他的手上。

那雙手很漂亮,手指長且均勻,手背皮膚白且薄,青色的脈絡蜿蜒著,似乎一直通到小臂。當然,表也不錯。

她忍不住打量起自己的手,被他發現了。

溫冬逸光明正大地看了看她的手,又瞧了瞧自己的手,沒覺得哪裡不妥,便把手翻過來,掌心朝上,擺在她面前,似乎是要跟她比大小,或者以為她的意圖是這樣。

梁霜影愣著,他那只手攤在那兒,等著她的手合上來。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。