商品簡介

每一頁都是殘忍又奇異的故事,就像是那些殘留在倖存者身上的輻射一樣

我不知道我應該說什麼故事──關於死亡還是愛情?也許兩者是一樣的?我該講哪一種?

我們才剛結婚,連去買東西都會牽手。那天晚上我聽到聲響,探頭望向窗外。他說:「反應爐失火了,我馬上回來。」

我沒有親眼看到爆炸,只看到火焰。所有東西都在發亮。火光衝天,煙霧瀰漫,熱氣逼人。他一直沒回來……

1986年4月26日,史上最慘烈的反應爐事故發生在車諾比。這是史上最浩大的悲劇之一。

斯維拉娜.亞歷塞維奇訪問了上百位受到車諾比核災影響的人民,有無辜的居民、消防員、以及那些被徵招去清理災難現場的人員。他們的故事透露出他們至今仍生活在恐懼、憤怒和不安當中。

《車諾比的悲鳴》將這些訪談以獨白的方式呈現,鉅細靡遺的寫實描繪,使這場悲劇讀起來像世界末日的童話。人們坦白地述說著痛苦,細膩的獨白讓人身歷其境卻又難以承受。

本書特色

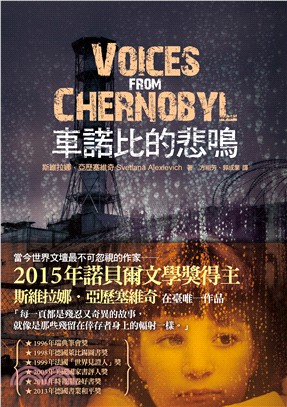

當今世界文壇最不可忽視的作家──

2015年諾貝爾文學獎得主 斯維拉娜.亞歷塞維奇 在臺首部翻譯作品

★ 1996年瑞典筆會獎

★ 1998年德國萊比錫圖書獎

★ 1999年法國「世界見證人」獎

★ 2005年美國國家書評人獎

★ 2011年時報開卷好書獎

★ 2013年德國書業和平獎

作者簡介

斯維拉娜.亞歷塞維奇 Svetlana Alexievich

一九四八年出生於白俄羅斯,明斯克大學新聞學系畢業。她曾於數個地方報社擔任記者,後來在明斯克擔任尼曼文學雜誌的特派員。她用與當事人訪談的方式寫作敘事文學,紀錄了各項重大事件,如二次世界大戰、阿富汗戰爭、蘇聯解體以及車諾比事故。

她的作品曾多次得獎,其中包括瑞典筆會為了表揚作者的勇氣與尊嚴所頒發的獎項。她的著作《The Boys of Zinc》解構了關於阿富汗戰爭的迷思,在經濟改革後不再被視為禁書,該書遭到軍方跟共產黨的抨擊,一九九二年,亞歷塞維奇在政治法庭接受審判,後因國際人權觀察組織的抗議而中止。

她的獨立報導和批判風格使得她與亞歷山大.盧卡申科的白俄羅斯政府關係不佳,獨立新聞活動受到政府壓迫。她曾被指控為中情局工作,電話遭到竊聽,也不能公開露面。二○○○年,她受到國際避難城市聯盟(International Network of Cities of Asylum)的協助,現居巴黎。二○一五年獲得諾貝爾文學獎殊榮。

譯者

方祖芳

專職譯者,曾獲第二十三屆梁實秋文學獎譯文組評審獎。譯作包括《華爾街的猴戲》、《偏執的天才》、《迷走亞馬遜》、《走對下一步》、《飛行少年》、《最困難的事,別交給最有能力的人》等書,現居美國馬里蘭州。

郭成業

東吳大學英文系畢。熱愛英美文化,通俗或經典文學皆有涉獵,曾於新聞局擔任外電編譯。譯有《老男孩》等書。

名人/編輯推薦

劉黎兒 旅日文化觀察家

孔祥明 世新大學教授

林生祥 鄉下民謠歌手

共同推薦

斯維拉娜.亞歷塞維奇的傑出著作,忠實地紀錄著她白俄羅斯同胞的生命與死亡。本書終於將在美國上架……這是一本無與倫比的見證選輯。──安德魯.麥爾(Andrew Meier),《國家》新聞雜誌。

讀完這本書,我才知道車諾比是歐洲的一場海嘯,這場海嘯不但是由我們人類所造成的,而且還永無止盡。如果你對未來抱有好奇心,我強烈推薦這本書。書中的車諾比是個充滿極端跟未知的地方,活生生地上演著科技發展的後果。──茱莉安.依文斯(Julian Evans),《每日電訊報》

除了戈巴契夫的經濟改革之外,車諾比恐怕才是蘇聯解體的真正原因。看了就知道!──湯瑪士.里金斯(Thomas Riggins),《政務雜誌》

白話敘述的歷史在腦海中揮之不去,充斥著對命運的無奈、刻苦的勇氣、以及濃厚的黑色幽默……如同不可磨滅的X光透視著俄國人的靈魂。──《出版人週刊》

書中紀錄著受汙染的世界裡的駭人生活。這些典型的生活故事各別傳達出不同的聲音:憤怒、恐懼、無知、刻苦、英勇、同情跟愛。亞歷塞維奇冒著健康的風險深入前線收集這些見證,將故事轉化成令人難忘的精闢著作,我們只能期盼書中的災難不會重現。──《書目雜誌》

令人震撼……精闢、深刻、且充滿勇氣。──約翰.費里曼(John Freeman),《明星紀事報》

如同古希臘悲劇表演的合唱團一般,《車諾比的悲鳴》收錄了眾人的心聲。短期之內我們恐怕不會再有機會讀到這般充滿憤怒、愚昧、英勇跟傷亡的真實紀錄。──馬丁.克魯茲.史密斯(Martin Cruz Smith),《倫敦時報》

車諾比的悲劇不斷重演中

文/ 【旅日文化觀察家】劉黎兒

二十五年前發生在車諾比的,現在在福島重演中,或許明天在台灣。

我跟大部分日本人一樣在福島核災之後,才開始回頭去看二十五年前的車諾比核災,也才從至今依然深受輻射污染之苦的白俄羅斯或烏克蘭人所遭遇悲痛的核災的部分真相,知道同樣的慘劇現在正在福島上演,許多福島小孩在討論死亡、畏懼死亡,擔心自己能活幾歲,半夜被看不見的輻射塵的惡夢驚醒,他們說:「我們沒做錯任何事,為什麼是我們要承受這樣的後果?」小朋友的眼淚真的哭到可以把雪人都溶化掉的,但卻無法溶化那些搞過核電、還想繼續搞核電的大人的心嗎?

在車諾比也是一樣,有的人或許聽當局說,認為是科學家的錯,為何要他們承擔這樣拋棄家園、人生、記憶,乃至為子女出殯的後果?錯誤當然不是只有對核電所知無多的科學家,還有相關決策者或分到權利的人,但卻是附近幾百公里的居民都得承擔,在日本,福島核災毀了東日本許多地區,應該要搬遷的福島全縣二百萬人口,現在還有九成走不掉,繼續留在當地被曝,吃輻射食物,喝輻射水,就像車諾比附近的人,也只好吃遭嚴重污染的馬鈴薯或蘋果,明知那是毒薯,是毒蘋果,原本只想給仇恨的對象吃的,現在只好吞下去,黑色笑話都變成現實。

輻射物質最可怕的是看不見,無色、無味、無聲、無形,遭輻射污染的世界表面上是很和平的世界,沒有輻射偵測儀器就不知道輻射的存在,如果看得見,還知道怎麼怕,因為看不見,不知從何怕起,只好從受害的結果來認識。輻射除了爆炸那瞬間,是很安靜地,輻射雨徐徐溫柔地降下來,但卻會殺人,而且是慢慢地殺,車諾比核災究竟死了多少人?蘇聯聲稱只有三十一人當場死亡,後來才知道是數百人,而各國長年調查,知道因遭輻射污染而致癌死亡超過百萬人,雖然也有算法是十幾萬人或幾十萬人,還有很多人無力遷移,生活在污染環境,因輻射污染死亡至今增加中。

不管核災前或核災後,各國當局都說很多謊言,只要跟核電相關,許多都是黑盒子作業,承受後果的居民結果從家人的死亡、自己的病變以及自然的異狀等才能確認輻射殺人的實態。

許多人相信當局的話,以為有些地區附近是安全的,但結果一家人都生病了,反覆住院,有辦法的人相繼離開,跟福島現在的狀況一樣,許多福島人說:「離開是難,留下也是難。」政府為了維持國家體制以及不肯承認推進核電的政策錯誤,讓居民留在跟醫院X光室等輻射管理區域一樣的地方過著多重被曝生活。

福島核災現在放出輻射物質已經不會輸給車諾比了,雖然日本過去曾遭二個原子彈轟炸,但規模與性質很不同,車諾比核災才真正是福島核災的鏡子,車諾比核災災民至今還在受苦受難,像白俄羅斯至今還有二百萬人生活在污染地區,其中五十萬人是兒童,當地兒童被說是百分之九十九都是生病的,心悸頭暈,悲劇還沒落幕;而車諾比核災現場現在也還有四千人在維持,石棺老朽,不斷還放出輻射污染來,要做第二石棺,未來還要做第三石棺,大概現在活著的成人看不到車諾比收拾完畢的模樣。

福島核災也是,核災還是現在進行式,三個爐心下落不明,不知熔穿、熔出到哪裡去,要很多年後才能用石棺來蓋,然後過三十年建第二石棺,再三十年建第三石棺,現在活著的人也看不到福島核災收拾完畢,輻射不滅,無法用化學物品中和、紓解掉的,跨世紀也解決不了的。

未來幾年,福島周邊也會車諾比周邊一樣,將有無數的甲狀腺癌手術在進行,歐洲的專家也估計未來福島也將有百萬單位的人因輻射污染而致癌、死亡;現在日本政府能強制搬遷的能力很有限,避難及搬遷範圍還不如車諾比時的蘇聯。而且普通人一年不能遭到一毫西弗以上的輻射被曝,但日本政府未經修法便輕易地把成人跟小孩的被曝上限都提高為二○毫西弗,比許多國家的核電工還要高,殘忍無比,核災讓政府更加走樣,人民若不自己認清事實尋求自保,結果成為想維持體制的公權力的犧牲品。

核災是最恐怖的戰爭,比戰爭還兇狠。戰爭還能投降,但核災發生,被剝奪生命、健康、身家財產的災民,跟誰投降也沒用。輻射佔領地面、海洋以及天空,無所不在,遭輻射污染的土地,幾百年無法恢復原狀,是半永久的喪失,這跟所有火車相撞、工業災害等有改善餘地以及隨時復原可能是完全不同的,規模跟時間都是幾萬倍的。

核災在一夜之間顛覆至今所有健康、環保的概念,當地農民等辛苦耕種、畜養出來的成果,變成輻射米、輻射牛,超標嚴重,根本不是食物,成了輻射廢棄物,這種沒天理的事每天都在發生,沒人能得到答案,為什麼是這些普通人要遭受這樣殘酷的打擊,而且福島的悲劇過幾年才會開始,就會像車諾比般「附近每個家裡都有人死亡」,找不到有元氣的人。

但冷血的擁核的人卻依然昧著良心,說福島核災沒死一人(明明也已有核電工因急性白血病死亡),車諾比只死三十一人,福島核災的爆炸宛如兒童氫氣球爆炸等,一滴眼淚也不掉,這些人都應該搬到車諾比或福島去住,讓他們跟當地災民一樣,用自己的身軀來確認輻射污染的恐怖,才會聽見這些發自車諾比或福島的人們的悲鳴吧!

書摘/試閱

孤單的人聲

我不知道我應該說什麼故事──關於死亡還是愛情?也許兩者是一樣的?我該講哪一種?

我們才剛結婚,連到商店買東西都還會牽手。我告訴他:「我愛你。」但當時我不知道自己有多愛他,我不知道……我們住在消防局的二樓宿舍,和三對年輕夫婦共用一間廚房,紅色的消防車就停在一樓。那是他的工作,我向來知道發生什麼事──他人在哪裡、他好不好。

那天晚上我聽到聲響,探頭望向窗外。他看到我就說:「把窗戶關上,回去睡覺。反應爐失火了,我馬上回來。」

我沒有親眼看到爆炸,只看到火焰。所有東西都在發亮。火光衝天,煙霧瀰漫,熱氣逼人。他一直沒回來。

煙霧是因為覆蓋屋頂的瀝青燃燒所引起,他後來說感覺很像走在焦油上,他們奮力滅火,用腳踢燃燒的石墨……他們沒有穿帆布制服,只穿著襯衫出勤,沒有人告訴他們,他們只知道要去滅火。

四點鐘過去了。五點。六點。我們本來六點要去他爸媽家種馬鈴薯,普利彼特離他爸媽住的史畢懷塞(Sperizhye)大約四十公里。他很喜歡播種、犁地,他的母親常提到他們多不希望他搬到城裡,甚至幫他蓋了一棟房子。他入伍時被編入莫斯科消防隊,退伍後就一心想當消防員!(沉默)

有時我彷彿聽到他的聲音在我耳邊回響,即使相片對我的影響力都比不上那個聲音。但是他從來沒有呼喚我……連在夢裡都沒有,都是我呼喚他。

到了七點,有人告訴我他被送到醫院,我連忙趕去,但是警察已經包圍了醫院,除了救護車,任何人都進不去。警察喊:「救護車有輻射,離遠一點!」不只我在那裡,所有當晚丈夫到反應爐的人都來了。我四處尋找在那間醫院當醫生的朋友,一看到她走下救護車,我就抓住她的白袍說:「把我弄進去!」「我不能。他的狀況很不好,他們都是。」我抓著她不放,「我只想見他一面!」「好吧,」她說:「跟我來,只能待十五到二十分鐘。」

我看到了他,全身腫脹,幾乎看不到眼睛。

「他需要喝牛奶,很多牛奶。」我的朋友說,「每個人至少要喝三公升……」「可是他不喜歡牛奶……」「他現在會喝了。」那間醫院很多醫生和護士,特別是勤務工,後來也都生病死掉,但是當時我們不知道。

早上十點,攝影師許謝諾克(Shishenok)過世了。他是第一個,第一天。我們聽說還有一個人被留在碎片裡──瓦列里.格旦霍克,他們一直無法接近他,只好把他埋在混凝土裡。我們不知道他們只是第一批。

我問他:「維斯里,我該怎麼辦?」「出去!快走!妳懷了我們的孩子。」可是我怎麼能離開他?他說:「快走!離開這裡!妳要保護寶寶。」「我先幫你買牛奶,再決定怎麼做。」這時我的朋友唐雅.克比諾克(Tanya Kibenok)和她的爸爸跑了進來,她的丈夫也在同一間病房。我們跳上她爸爸的車,開到大約三公里外的鎮上買了六瓶三公升的牛奶給大家喝,但是他們喝了之後就開始嘔吐,頻頻失去知覺,醫生只好幫他們打點滴。醫生說他們是瓦斯中毒,沒有人提到和輻射有關的事。過沒多久,整座城市就被軍車淹沒,所有道路都封閉了,電車和火車也停駛,軍人用白色粉末清洗街道。我很擔心明天怎麼出城買新鮮牛奶。沒有人提到輻射的事,只有軍人戴口罩。城裡的人依舊到店裡買麵包,提著袋口敞開的麵包在街上走,還有人吃放在盤子上的杯子蛋糕。

那天晚上我進不了醫院,到處都是人。我站在他的窗下,他走到窗前高聲對我說話,我們不知道怎麼辦才好!人群中有人聽到他說他們馬上會被帶到莫斯科。所有妻子都聚集起來,決定跟他們一起去,我們要和丈夫一起行動!你們沒有權力阻止我們!我們拳打腳踢,士兵──士兵已經出現了──把我們推開。後來一個醫生走出來宣布:沒錯,他們要搭機去莫斯科,所以你們得幫他們拿衣服,他們穿去救火的衣服都燒壞了。公車停駛,我們只好用跑的。我們跑過大半個城市,等我們拿著他們的行李回來,飛機已經起飛了。他們只想把我們騙走,不讓我們在那裡哭鬧。

街道的一邊停滿幾百輛準備疏散居民的巴士,另一邊是從各地開來的好幾百輛消防車。整條街都覆蓋白色的泡沫,我們踏著泡沫走,邊哭邊罵。收音機說整座城市可能在三到五天內進行疏散,要大家攜帶保暖衣物,因為我們會在森林裡搭帳篷。大家都好開心──露營!我們要用與眾不同的方式慶祝五一勞動節!很多人準備了烤肉器材,帶著吉他和收音機。只有丈夫去過反應爐的女人在哭。

我不記得我是怎麼到我爸媽家的,只知道自己一醒來就看到媽媽,我說:「媽媽,維斯里在莫斯科,搭專機去的。」我們整理菜園(一星期後,那座村子也疏散了)。誰知道?當時有誰知道?那天晚上我開始嘔吐,我懷了六個月身孕,很不舒服。那晚我夢見他在夢裡叫我:「露德米拉!小露!」但是他去世後就沒有到我夢中呼喚我了,一次也沒有(開始哭)。我早上起床後,決定我得一個人去莫斯科。媽媽哭著問:「妳這個樣子要去哪裡?」我只好帶父親一起去,他到銀行提出所有存款。

我完全不記得到莫斯科的過程。抵達莫斯科後,我們問看到的第一個警察:「車諾比消防員被安置在哪裡?」他馬上就說:「休金斯格站(Shchukinskaya)的六號醫院。」我們有點驚訝,大家都嚇唬我們,說那是最高機密 。

那是專門治療輻射的醫院,要有通行證才進得去。我給門口的女人一些錢,她說:「進去吧。」接著又求了另一個人,最後才坐在放射科主任安吉麗娜.維西里那.古斯克瓦(Angelina Vasilyevna Guskova)的辦公室,不過當時我不知道她的名字,我只知道我必須見他。她劈頭就問:「妳有沒有小孩?」

我該怎麼回答?我知道我絕不能告訴她我懷孕,他們不會讓我見他!還好我很瘦,看不出有身孕。

「有。」我說。

「幾個?」

我心想,我要告訴她兩個,如果只說一個,她不會讓我進去。

「一男一女。」

「所以妳不必再生了。好吧,他的中樞神經系統完全受損,頭骨也完全受損。」

我心想,喔,所以他可能有點煩躁。

「還有,如果妳哭,我就馬上把妳趕出去。不能抱他或親他,甚至不能靠近他,妳有半個小時。」

但是我知道我不會走,除非我和他一起離開,我對自己發誓!我走進去,看到他們坐在床上玩牌、嘻笑。

「維斯里!」他們叫。他轉過身看了我一眼,說:「好啦,沒戲唱了!連在這裡她都找得到我!」

他穿四十八號的睡衣,看起來很滑稽,他應該穿五十二號。袖子太短、褲子太短,不過他的臉不腫了。他們都在打點滴。

我說:「你想跑去哪裡?」

他要抱我。

醫生阻止他。「坐下,坐下。」她說:「這裡不能擁抱。」

我們後來把它當成笑話來說。其他房間的人也來了,所有從普里彼特搭專機到莫斯科的二十八個人都聚集過來。現在怎麼樣了?城裡情況如何?我說他們開始疏散所有居民,整座城市會在三到五天內清空。大家都沒說話,裡面有兩個女的,其中一個哭了起來,發生意外時她在電廠值班。

「天啊!我的孩子在那裡,他們不知道怎麼樣了?」

我想和他獨處,哪怕只有一分鐘。他們察覺了,於是陸續找藉口離開。我擁抱、親吻他,但是他移開。

「不要離我太近,去拿張椅子。」

「別傻了。」我不理他。

我問:「你有沒有看到爆炸?發生了什麼事?你們是最早到現場的人。」

「可能是蓄意破壞,有人引爆,大家都這麼認為。」

當時大家都那樣說,以為有人蓄意引爆。

隔天他們躺在自己的病房裡,不能到走廊,也不能交談。他們用指節敲牆壁,扣扣、扣扣。醫生解釋說,每個人的身體對輻射的反應都不一樣,一個人能忍受的另一個也許不行。他們還測量病房牆壁的輻射量,包括右邊、左邊和樓下的病房,甚至撤離所有住在樓上和樓下的病人,一個也不剩。

我在莫斯科的朋友家住了三天,他們一直說:「妳拿鍋子、拿盤子去啊,需要什麼就拿。」我煮了六人分的火雞肉湯,因為當晚執勤的消防員有六個:巴希克(Bashuk)、克比諾克、堤特諾克(Titenok)、帕維克(Pravik)、堤斯古拉(Tischura)。我幫他們買牙膏、牙刷和肥皂,醫院都沒有提供,還幫他們買了小毛巾。現在回想起來,朋友的反應讓我很詫異,他們當然擔心,怎麼可能不擔心,傳言都出現了,他們還是說:「需要什麼儘管拿!他情況怎麼樣?他們還好吧?能不能活下去?」活下去……(沉默)我當時遇到很多好人,有些我都忘了,不過我記得一位看門的老太太教我:「有些病是治不好的,妳只能坐在旁邊照顧他們。」

我一大早去市場買菜,然後就到朋友家熬湯,所有食材都得磨碎。有人說:「幫我買蘋果汁。」我就帶六罐半公升的果汁過去,都是六人分!我趕到醫院,在那裡待到晚上,然後又回去城市的另一端。我還能撐多久?三天後,他們說我可以住進醫院的員工宿舍。真是太棒了!

「但是那裡沒有廚房,我怎麼煮飯?」

「妳不用煮了,他們沒辦法消化。」

他開始改變,每一天都判若兩人。灼傷開始在外表顯露,他的嘴巴、舌頭、臉頰,一開始是小傷口,後來愈變愈大。白色薄片一層層脫落……臉的顏色……他的身體……藍色……紅色……灰褐色。那些都是我的回憶!無法用言語形容!無法以文字描述!甚至無法釋懷。唯一拯救我的是一切發生得太快,根本沒時間思考,沒時間哭泣。

我好愛他!我以前不知道自己有多愛他!我們才剛結婚,走在街上,他會抓著我的手把我轉一圈,不停吻我,路人都對我們微笑。

那是收容嚴重輻射中毒的醫院。十四天,一個人在十四天內死掉。

住進宿舍第一天,他們測量我有沒有輻射,我的衣服、行李、皮包、鞋子都是「熱」的,他們當場全部拿走,包括內衣褲,只留下錢。他們給了我一件醫院的袍子作為交換──尺寸是五十六號,還有一雙四十三號的拖鞋。他們說衣服也許會還我,也許不會,因為那些衣服很可能「洗不乾淨」。我穿著袍子去看他,他嚇一跳,說:「女人,妳是怎麼回事?」我還是想辦法幫他熬湯,我用玻璃罐煮水,放進很小塊的雞肉,後來不知道是清潔婦還是守衛給了我鍋子,也有人給我砧板,讓我切香芹。我不能穿醫院的袍子上市場,所以他們替我帶蔬菜。可是一切都是白費功夫,他沒辦法喝東西,連生雞蛋都吞不下去,不過我還是想讓他吃點好吃的,好像那有差別似的。我跑到郵局說:「小姐,我要打電話給在伊凡諾-福蘭克夫斯克(Ivano-Frankovsk)的父母。立刻!我先生快死了。」她們立刻明白我從哪裡來,知道我先生是什麼人,馬上幫我接通了電話。我的父親、妹妹和弟弟幫我帶了行李和錢,當天就飛到莫斯科。那天是五月九日,他過去常對我說:「妳不知道莫斯科有多美!尤其是到了勝利紀念日會放煙火,真希望妳能看到。」

我坐在病房裡,他睜開眼睛問:「現在是白天還是晚上?」

「晚上九點。」

「打開窗戶!他們要放煙火了!」

我打開窗戶。我們在八樓,整座城市都映入我們眼簾!一束火花在空中綻放。

「你看!」我說。

「我說過我會帶妳來莫斯科,而且逢年過節都會送妳花。」

他從枕頭下拿出三朵他拜託護士幫忙買的康乃馨。

我跑過去吻他:「我好愛你!我只愛你一個!」

他開始咆哮:「醫生是怎麼說的?不能抱我和親我!」

他們不讓我抱他,可是我……我扶他坐起,幫他鋪床、放溫度計、拿餐盤,整晚待在他身邊。

有一天,我突然覺得天旋地轉,連忙抓住窗檯,還好是在走廊,不是在房間。一名經過的醫生扶住我的手臂,接著突然問:「妳是不是懷孕了?」

「沒有,沒有!」我好怕有人聽到。

「不要說謊。」他嘆了口氣。

隔天我被叫到主任辦公室。「妳為什麼騙我?」她問。

「我沒辦法,如果告訴妳實情,妳會叫我回家。那是神聖的謊言!」

「妳幹了什麼好事?」

「但是我和他在一起……」

我一輩子感激安吉麗娜.維西里那.古斯克瓦。一輩子!其他人的妻子也來了,但是她們不能進醫院,只有他們的母親和我在一起。沃洛迪.帕維克(Volodya Pravik)的媽媽不停祈求上帝:「拿我的性命和他交換。」負責骨髓移植手術的美國人蓋爾醫生安慰我:有一點希望,雖然希望不大,但是仍有一線生機,因為他們都還年輕力壯!他們通知他所有親戚,他的兩個姊妹從白俄羅斯過來,在列寧格勒當兵的弟弟也來了。年紀較小的妹妹娜塔莎才十四歲,她很害怕,一直哭,可是她的骨髓是最合的(沉默)。我現在可以講這件事,之前沒辦法,我十年沒講這件事了。(沉默)

他得知他們打算取小妹的骨髓,斷然拒絕,他說:「我寧可死掉。她那麼小,不要碰她。」他的姊姊露達(Lyuda)當時二十八歲,本身是護士,很了解捐贈骨髓的過程,但是她願意捐,她說:「只要他能活下去。」我透過手術室的大窗觀看手術過程。他們躺在並排的手術檯上,手術一共歷時兩小時,結束之後,露達看起來比他還虛弱,他們在她胸前刺了十八個洞,麻藥幾乎退不掉。她從前是健康漂亮的姑娘,現在也體弱多病,一直沒結婚。我在他們的病房間穿梭,他不再住普通病房了,而是住特殊的生物室,躺在透明帷幕裡,沒有人可以進去。

他們有特殊儀器,不用進入帷幕就可以幫他注射或放置導管。帷幕用魔術貼黏著,我把帷幕推到旁邊,走到裡面,坐在床邊的小椅子上。他的情況變得很糟,我一秒鐘都離不開他。他一直問:「露德米拉,妳在哪裡?小露!」一直問。其他生物室的消防員都由士兵照顧,勤務工因為沒有防護衣物,拒絕照顧他們。那些士兵端衛生器皿、擦地、換床單,什麼都做。他們從哪裡找來那些士兵?我們沒問。但是他……他……我每天都聽到:死了,死了,堤斯古拉死了、堤特諾克死了。死了,死了,就像大錘敲在我腦袋上。

他一天排便二十五到三十次,伴隨著血液和粘液。手臂和雙腿的皮膚開始龜裂,全身長瘡,只要一轉頭,都可以看到一簇頭髮留在枕頭上。我開玩笑說:「這樣很方便,你不需要梳子了。」不久後他們的頭髮都被剃光,我親手替他剃,因為我想為他做所有事,如果可以的話,我會一天二十四小時都待在他身邊,我一刻也閒不下來。(沉默許久)我的弟弟來了,他很害怕地說:「我不讓妳進去!」但是我的父親對他說:「你以為你能阻止她嗎?她不是從窗戶,就是從逃生口爬進去!」

我回到醫院,看到床邊桌上擺了一顆柳丁,很大,粉紅色的。他微笑說:「我的禮物,拿去吧。」護士在帷幕外對我比手勢說不能吃。已經擺在他的身邊好一陣子,所以不但不能吃,甚至連碰都不該碰。「吃啊。」他說:「妳喜歡吃柳丁。」我拿起那顆柳丁,他閉上眼──他們一直替他注射,讓他入睡。護士驚恐地看著我。而我呢?我只希望盡可能讓他不想到死亡。至於關於他會死得很慘,或是我怕不怕他,我記得當時有人說了這段話:「妳要知道那不是妳的丈夫了,不是妳心愛的人,而是有強烈輻射,嚴重輻射中毒的人。妳沒有自殺傾向,理智一點。」我發狂似地說:「但是我愛他!我愛他!」他睡覺時,我輕聲說:「我愛你!」走在醫院中庭:「我愛你。」端著托盤:「我愛你。」我記得在家的時候,他晚上都要牽我的手才睡得著,他習慣一整夜握著我的手睡覺,所以在醫院裡我也牽著他的手不放。

有一天晚上,萬籟俱寂,四周只剩下我們。他專注地看著我,突然說:「我好想看我們的孩子,不知道他好不好?」

「我們要替他取什麼名字?」

「妳自己決定。」

「為什麼我自己決定?我們有兩個人。」

「這樣的話,如果是男孩,就叫維斯里,如果是女孩,娜塔莎。」

我當時不知道自己有多愛他!他……只有他。我就像瞎了眼一樣!甚至感覺不到心臟下面小小的心跳,儘管那時我已經有六個月身孕,我以為寶寶在我身體裡很安全。

醫生不知道我晚上在生物室陪他,是護士讓我進去的。起初他們求我:「妳還年輕。為什麼要這樣?那已經不是人了,是核子反應器,妳只會和他一起毀滅。」但是我像小狗一樣在他們身旁打轉,到門口站好幾小時,不斷懇求,最後他們說:「好吧!不管妳了!妳不正常!」早上八點,醫生開始巡房前,護士會在帷幕外喊:「快跑!」我就去宿舍待一個小時。早上九點到晚上九點我有通行證。我的小腿腫脹,變成藍色,我實在累壞了。

他們趁我不在的時候幫他拍照,沒有穿任何衣服,赤裸裸的,只蓋一小片薄布,我每天替他換那片布,上面都是血。我把他抬起來,他的皮膚黏在我手上。我告訴他:「親愛的,幫我一下,你自己用手臂或手肘盡可能撐著,我幫你理順床單,把皺的地方弄平。」床單只要稍微打結,他的身上就已經出現傷口,我把指甲剪得短到流血,才不會不小心割傷他。沒有護士可以接近他,他們需要什麼都會叫我。

他們替他拍照,說是為了科學。我放聲大叫,把他們推走!捶打他們!他們怎麼敢這麼做?他是我一個人的──是我的愛,真希望可以完全不讓他們接近他。

我離開房間,走向走廊的沙發,因為我沒看到他們。我告訴值班護士:「他要死了。」她對我說:「不然呢?他接收到一千六百侖琴的輻射,四百侖琴就會致人於死,妳等於坐在核子反應爐旁邊。」都是我的……我的愛。他們都死掉之後,醫院進行「大整修」,刮掉牆壁,挖開地板。

到最後……我只記得零星的片段。

那天晚上我坐在他身旁的小椅子上。八點鐘,我跟他說:「我去散個步。」他睜開眼睛又閉上,表示他聽到了。我走到宿舍房間,躺在地板上,我沒辦法躺床,全身都好痛,清潔婦敲我的門說:「快去找他!他像發瘋一樣一直叫妳!」那天早上唐雅.克比諾克拜託我:「陪我去墓園,我沒辦法自己一個人去。」維特亞.克比諾克(Vitya Kibenok)和沃洛迪.帕維克要下葬,他們是我的維斯里的朋友,我們和他們兩家很要好。爆炸前一天,大家在消防局合拍了一張照片,我們的丈夫都好英俊!好開心!那是另一種生活的最後一天。我們都好快樂!

我從墓園回來後,馬上打電話到護理站問:「他怎麼樣?」 「他十五分鐘前死了。」什麼?我整晚待在那裡,只離開三個小時!我對著窗戶大叫:「為什麼?為什麼?」我朝天空大喊,整棟樓都聽得到,但是沒有人敢過來。然後我想:我要再看他一眼!我跑下樓,看到他還在生物室,他們還沒把他帶走。他臨終前最後一句話是:「露德米拉!小露!」護士告訴他:「她只離開一下子,馬上回來。」他嘆了口氣,安靜下來。我後來再也沒有離開他,一路陪著他到墓地。雖然我記得的不是墳墓,是那只大塑膠袋。

他們在太平間問我:「想不想看我們替他穿什麼衣服?」當然想!他們替他穿制服、戴消防帽,可是沒辦法穿鞋,因為他的腳太腫了。他們也必須把衣服割開,因為沒有完整的身體可以穿,全身都是……傷口。在醫院最後兩天──我抬起他的手臂,感覺骨頭晃來晃去的,彷彿和身體分離。他的肺和肝的碎片都從嘴裡跑出來,他被自己的內臟嗆到,我用繃帶包著手,伸進他的嘴裡拿出那些東西。我沒辦法講這些事,沒辦法用文字描寫,甚至覺得好難熬。都是我的回憶,我的愛。他們找不到他可以穿的鞋子,只好讓他赤著腳埋葬。

他們當著我的面,把穿著制服的維斯里放進玻璃紙袋,再把袋口綁緊,放入木棺,然後又用另一層袋子包住木棺。玻璃紙袋是透明的,厚得像桌布,最後他們再把所有東西塞進鋅製棺材裡,只有帽子放不進去。

他的父母和我的父母都來了,他們在莫斯科買了黑色手帕。特別委員會召見我們,他們的說辭都一樣:我們不可能交出妳的丈夫或你的兒子的遺體,他們都有強烈輻射,要用特別的方式──密封的鋅製棺材,上面蓋水泥磚──安葬在莫斯科公墓,所以你們要簽這份文件。

如果有人抗議,說想把棺木帶回家,他們會說,死者是英雄,不再屬於他們家了,他們是國家的英雄,屬於國家。

幾個軍人和我們坐上靈車,包括一名上校和他的手下,他們等待指令行事。我們在莫斯科環城公路繞了兩、三個小時,又回到莫斯科,他們說:「現在不能讓任何人進入墓園,墓園被外國記者包圍了,再等一下。」兩家父母都沒有說話,媽媽手裡拿著黑色手帕。我覺得自己快昏過去了:「他們為什麼要躲躲藏藏?我的丈夫是什麼?殺人犯?罪犯?我們要埋葬什麼人?」媽媽摸摸我的頭說:「女兒,安靜,安靜。」上校說:「我們進墓園吧,妻子歇斯底里了。」我們到了墓園,那些士兵負責抬棺木和包圍、護送我們,只有我們可以進去。他們不到一分鐘就用土蓋好棺木,上校在旁邊大喊:「快一點!快一點!」他們甚至不讓我擁抱棺木。接著我們就被送上巴士,整個過程都偷偷摸摸的。

他們馬上幫我們買好回程機票,隔天就出發,從頭到尾都有便衣軍人跟著我們,不讓我們離開宿舍購買旅途要吃的食物,也不讓我們和別人交談,尤其是我,好像我當時有辦法說話一樣,其實我連哭都哭不出來。離開時,值班女工清點物品,她當著我們的面疊好毛巾和床單,放進聚乙烯袋,很可能準備拿去燒掉。我們支付宿舍費用,十四個晚上,那是治療輻射中毒的醫院,十四個晚上,一個人在十四天內死掉。

回家後,我一走進屋子就跌到床上,整整睡了三天。救護車來了,醫生說:「她會醒的,只是睡了一場可怕的覺。」

我當年二十三歲。

我記得我夢到死去的奶奶穿著我們埋葬她的衣服來找我,我看到她在裝飾新年樹,便問:「奶奶,為什麼我們有新年樹?現在是夏天。」她說:「因為妳的維斯里馬上要來找我。」他在森林裡長大,我記得那場夢──維斯里穿著白袍,呼喚娜塔莎──我們還未出世的女兒。她已經長大了,維斯里把她拋向天空,兩人笑成一團。我看著他們,想到幸福真的好簡單,我在夢裡和他們沿著水一直走。他很可能是叫我不要哭,他從天上給我的暗示。(沉默許久)

兩個月後我去莫斯科,從火車站直奔他身邊!我在墓園裡對他說話,突然開始陣痛,他們替我叫救護車。幫我接生的就是安吉麗娜.維西里那.古斯克瓦。她之前就告訴我:「妳要來這裡生小孩。」離預產期還有兩個禮拜。

他們把她抱來給我看──是女孩。我喚她:「小娜塔莎,爸爸替妳取的名字。」她看起來很健康,四肢健全,但是她有肝硬化,肝臟有二十八侖琴的輻射,還有先天性心臟病。四小時後,他們告訴我她死了,又是同一套說辭:「我們不會把她交給妳。」不把她交給我是什麼意思?是我不把她交給你們!你們要拿她去研究。我恨你們的科學!我恨科學!(沉默)

我一直講錯話……我中風後不該大叫的,也不應該哭,所以我才一直說錯話。但是我要講一件沒有人知道的事:他們帶來一只小木盒,告訴我:「她在裡面。」我看了看,她被火化了,變成骨灰。我哭著要求:「把她放在他的腳邊。」

墓園裡沒有娜塔莎.伊格納堅科的墓碑,只有他的名字。她還沒有名字,什麼也沒有,只是一個靈魂,我埋葬在那裡的是一個靈魂。我都帶兩束花去,一束給他,另一束擺在角落的是給她。我跪在地上,繞著墳墓爬,一定用跪的(開始語無倫次)我殺了她……我……她……救了,我的小女兒救了我,她吸收所有輻射,就像避雷針。她那麼小,好小。(她呼吸困難)她救了……可是我好愛他們,因為……因為你不能用愛殺人,對不對?那麼濃烈的愛!為什麼愛情和死亡會並存,誰能解釋給我聽?我跪在地上,繞著墳墓爬……

(她沉默了很久)

他們給我一間基輔的公寓,在一棟大樓裡,所有核電廠的人都被安置在那裡。公寓很大,有兩間房,是維斯里和我夢寐以求的那種,可是我住在裡面都快瘋掉了!

我再婚之後,把所有事情告訴我的先生,一切真相──有一個我很愛的人,我一輩子愛他。我把所有事情都告訴他,我們雖然會見面,但是我從來沒有邀請他到我家,因為那是維斯里的家。

我在糖果店上班,一邊做蛋糕一邊流眼淚,我沒有哭,眼淚卻一直流。

我後來生了一個兒子,叫做安德烈(Andrei),小安德烈。我的朋友阻止我:「妳不能生小孩。」醫生恐嚇我:「妳的身體無法承受。」後來他們說他會少一隻手,說儀器顯示他沒有右手臂。「那又怎樣?」我心想:「我可以教他用左手寫字。」可是他出生時完好無缺,是個漂亮的男孩,學業成績優異。現在我有一個讓我可以活下去和呼吸的人了,他是我的希望。他什麼事都懂,他問我:「媽媽,如果我去奶奶家兩天,妳能呼吸嗎?」不能!我深怕有一天我不得不離開他。有一次我們在街上走,我突然跌到地上,那是我第一次中風,就在大街上。「媽媽,妳要喝水嗎?」「不用,只要站在我旁邊不要亂跑。」我抓住他的手臂,不記得後來發生什麼事,只知道我被送到醫院。我抓他抓得太用力,醫生差一點掰不開,他的手臂瘀青了好久。現在我們出門,他會說:「媽媽,不要抓我的胳膊,我不會亂跑。」他也生病了,兩個禮拜在學校,兩個禮拜待在家裡看醫生,這就是我們的生活。

(她站起來,走到窗邊)

這裡有很多像我們一樣的人,整條街都是,這裡就叫車諾比區。那些人一輩子都在核電廠工作,當中不少人還會去那裡打工,現在沒有人住那裡了,都是以兼差的方式工作。那些人體弱多病,卻沒有離開工作崗位,他們甚至不敢想像如果反應爐關閉了,還有什麼地方需要他們?很多人突然死掉──走路走到一半倒在地上、睡著後永遠醒不過來、帶花給護士時心臟突然停止。一個接一個死掉,但是沒有人來問我們經歷了什麼、看到了什麼,沒有人想聽和死亡或恐懼有關的事。

但是我告訴你的故事是關於愛情,關於我的愛……

──露德米拉.伊格納堅科,已故消防員維斯里.伊格納堅科(Vasily Ignatenko)遺孀

得獎作品

◎ 入圍2011開卷好書獎

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。