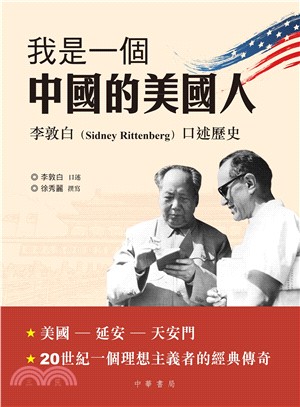

商品簡介

李敦白是一位頗具傳奇色彩的美籍中共黨員,曾一度較深捲入中國政壇權力紛爭,被稱為「紅幕後的洋人」。他於1921年出生於美國南卡羅來納州一個律師家庭,年輕時以一顆赤子之心,抱著改造舊世界的美好理想,祕密加入美國共產黨。二戰後來到中國,他參加中國革命,並加入中國共產黨,從此與中國共產黨和中國革命結下不解之緣。長期在新華社從事英語廣播工作,與毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來等中共最高領袖以及陳毅、聶榮臻、李先念、王震、江青、王光美等中共重要人物均有直接接觸。

1949年李敦白因「斯特朗間諜案」入獄,1955年出獄後在中央廣播事業局工作。「文化大革命」期間,李敦白在中國的政治生涯達到「頂峰」,成為中央廣播事業局的最高負責人,也一度成為學習宣傳毛澤東思想的「洋標兵」。但好景不長,1968年初李敦白再次入獄,直到1977年底才獲釋。1980年初,因自感不再適應中國的政治環境,李敦白返回美國並轉而經商,同時積極從事中美交流活動,是美國著名的親華派,與江澤民、李鵬、朱鎔基等中國領導人有近距離的接觸。

作者簡介

徐秀麗,中國社會科學院近代史所研究員,編審,《近代史研究》雜誌主編,研究方向主要為中國近代經濟史,涉獵近代政治史和社會史研究。

序

再版說明

相較於九州出版社2014年6月的初版本,本書做了並不很多的修訂。

首先是改正了已經發現的錯別字;訂正了一個史實錯誤:陶行知為《鋤頭歌》的詞作者,初版本誤為曲作者;文字欠通順處也作了疏通。

比較重要的修訂,是恢復了被刪除的一些內容。這些刪除雖然在數量上並不很多,但在相當程度上影響文本的完整性和立體感,況且,歷史親歷者所提供的細節以及觀察評論,對於讀者彌足珍貴。此類恢復包括(但不限於)以下內容:據李敦白先生觀察,中共雖積極倡導男女平等,但許多高級幹部其實對女性不夠尊重,他們是馬克思主義者,同時也是孔孟之徒;他被囚禁在平山縣時,有個看守想與他搞同性戀,遭到反抗後施行報復;1966 年國慶典禮現場,他親見周恩來僅僅因為毛主席想返回檢閱臺而跳起來大叫負責現場秩序的北京軍區司令員鄭維山;他認為毛澤東在自己都沒有把握的情況多次進行大規模的社會試驗,讓許多人吃苦受難,許多人犧牲生命,是一件非常嚴重的事,也是影響對其評價的大事,因此反覆提到;他對外交問題非常關心,並坦率地表達了自己的意見;人物回憶中,恢復了李慎之一節,字數不多,內容並不重要,但也有拾遺補闕的價值。毋庸諱言,革命者同樣難免缺陷,偉人會犯錯誤,相對純潔的隊伍中出現敗類也並不奇怪,至於認識的差異,更是理所當然之事。李敦白先生是中共的一位老黨員,是一個「中國的美國人」,我覺得,他的敍述和評論嚴肅認真,注意分寸,刪除這些內容是十分可惜的。

出版一本書,既是一種完成,也是一種開始。本書出版之後,受到較廣泛的關注,眾多師友和讀者或指出錯別字,或提出疑問,或建議進一步寫作的方向,或提供新史料,使筆者受益良多。這些嘉惠,無法在此逐項提及,但沈志華教授提供的一組關涉重要、同時使筆者深感震驚的史料卻不能不呈現,它破解了李敦白先生為甚麼會在1949年初被捕這一歷史謎題。

這組史料是尚未公開出版的有關米高揚訪問西柏坡的俄國檔案,包括米高揚與中共中央領導人的會談紀要、米高揚與斯大林之間的往來電報、米高揚1958年的回憶性報告。承沈志華教授同意,在此披露與李敦白案相關內容(這組資料收入沈志華教授主編的《俄羅斯解密檔案選編:中蘇關係(1945—1991)》(12卷),即將由東方出版中心出版)。

米高揚於

上述會談並未涉及李敦白,但

斯大林在當日的回電中直接將「懷疑」變成了「毫不懷疑」:「我們毫不懷疑,在中共中央機關編輯部工作的美國人李敦白是一個陰險的美國間諜。我們建議立刻逮捕他,通過他來揭露美國的間諜網。」他還「非常確信」美國作家安娜.路易斯.斯特朗是一名美國間諜,建議中共今後不要與她接近,不允許她到中共佔領的地區。

米高揚1958年的回憶性報告,則披露了更多的信息。他說,在向斯大林報告了有關李敦白和馬海德的情況後,斯大林指示向毛澤東報告這一情況,建議把這兩名美國人作為已經查明的間諜逮捕。但毛澤東並沒有接受這一指控,他問米高揚從哪裏知道他們是間諜?他覺得這兩名美國人是誠實的,並試圖說服米高揚。米高揚則「無論怎樣都不能說服他」,只得向莫斯科報告,得到的新指示是:「要堅持。」他再一次提出了這一問題,結果「中國人不滿意了,他們不理解我們,為甚麼我們要干涉他們具體的事務呢,為甚麼我們比他們中國人自己還關心這件事情。這給他們留下了不好的印象。另一方面,我有斯大林的嚴格指示,這為我們的會談帶來了一些不良的影響,但其餘的會談都是在良好的同志般的氣氛中進行的。」是否認定李敦白、馬海德為間諜,成為米高揚訪問西柏坡期間與中共中央的一個爭執點,而且引起不快。

米高揚離開之前,並沒有逮捕美國人。米高揚推測,因怕斯大林生氣,中共後來逮捕了李敦白。他還說,斯大林死後,「我們才向中國人通報說,我們沒有任何情報,也沒有任何理由逮捕他們」。

由此可見,所謂「斯特朗間諜案」,完全出自斯大林的信口編造。那麼隨心所欲,那麼肆無忌憚,甚至連構陷都算不上。李敦白先生在黑屋子裏進行深刻的自我反省,為他的被捕尋找「合理性」,如果他不是活得足夠長壽,他永遠不會知道使他遭受巨大創傷的「間諜案」其實並非由斯特朗而來,不會知道當時中共領袖對他的評價其實頗為正面,不會知道他的被捕和他的表現其實毫無關係,就像斯特朗永遠無法知道,使她負疚終生的李敦白受她牽連而被捕一事僅僅是一種猜測,實際上,倒是由李敦白牽連到斯特朗。個人對自己的命運之事先不能預知,當時不能察知,乃至事後不能得知,令人脊背生寒。

我不準備在這裏一一開列對這本書提供過幫助的師友的名單,但他們的恩惠,我將一一銘記,並永遠感謝。

徐秀麗

目次

再版說明

第一部分 早年歲月

一、你有多少錢就可以買多少公道

二、有一些人,他們最像基督徒,他們是共產黨員

三、參加美共

四、權利是你以為你有的東西

五、從反戰到入伍

六、你到花園裏挖個洞,對面就是中國

七、斯坦福受訓

第二部分 中國經歷

一、木仙之死

二、上海印象

三、宣化店「告密」

四、到延安去

五、「特殊任務」

六、從牢房的糊窗紙上,看到了中華人民共和國成立的消息

七、外國專家

八、「黃金十年」

九、又一次「特殊任務」

第三部分 智慧療法

一、理解和愛讓我寬容

二、辯證法幫了大忙

三、盡可能保持身體健康

四、監視孔成為溝通世界的重要管道

五、傾聽自己內心的聲音

六、對「不朽」的理解

第四部分 我的天使

一、就這樣認識她

二、我做了炒飯,你來吃吧

三、初到美國的王玉琳

附 王玉琳:我與李敦白

一、十七歲才第一次吃水果

二、我媽說,你為甚麼非要嫁一個外國老頭

三、革命年代的生活

四、「美國特務」老婆

五、為了得到李敦白的消息,我要求離婚

第五部分 風雨故人

一、宋慶齡

二、周恩來

三、陳毅

四、王震

五、李先念

六、劉少奇

七、王光美

八、鄧小平

九、任弼時

十、廖承志

十一、陸定一

十二、聶榮臻

十三、賀龍

十四、彭真

十五、張體學

十六、陳少敏

十七、師哲

十八、溫濟澤

十九、丁一嵐

二十、于光遠

二十一、丁玲

二十二、周揚

二十三、李慎之

二十四、新華社的「怪」專家

二十五、陶鑄

二十六、冀朝鼎

二十七、陳翰笙

二十八、孟用潛

二十九、錢鍾書

三十、郭沫若

三十一、楊憲益

三十二、江青

三十三、張春橋

三十四、陳伯達

三十五、王洪文

三十六、王力

三十七、蒯大富

三十八、聶元梓

三十九、安娜.路易斯.斯特朗

四十、馬海德

四十一、愛潑斯坦

四十二、寒春 陽早

四十三、馬尼婭

四十四、舒子章

四十五、朱鎔基

第六部分 歸去來兮

一、是回去的時候了

二、從此岸到彼岸

三、協助華萊士訪華

四、葛培理牧師

五、「通往中國之路」

六、你們最需要的是:我!

七、「李敦白有限公司」

第七部分 如是我思

一、我的馬克思主義觀

二、我看毛澤東

三、從革命黨到執政黨

四、中美關係

五、宣傳形象,關鍵得有「形象」

六、我相信中國的未來

七、我的選擇,是我一生的幸運

書摘/試閱

第一部分 早年歲月

我出生於1921年8月,老家在美國南卡羅來納州的查爾斯頓市,這是美國最古老的城市,大約在1680年,這個地方就已經設市,時間在波士頓、紐約之前。我家是一個中產階級家庭,不缺吃不愁穿,但也不是很富裕。我十三四歲前,都是租房住,買不起自己的房。後來買了一所古老的房子,這所房子最老的部分建於17世紀,當時還是殖民地,還沒有美國。這房子現在還在,成古跡了。我爺爺當過州議員,現在查爾斯頓有一條大街就是以他的名字命名的,叫Sam Rittenberg Boulevard,山姆李敦白大道。我父親是個律師。他本來沒有錢上大學,在當地一家報社當記者時,省錢買了二手的法律書,晚上自學,通過考試成了律師。他是個很老實的人。我上學的時候,我媽媽老是督促我的學習,要求成績好,只能五分,不能四分,如果考了四分,她就要問,為甚麼只有四分。我爸會說,我也希望你分數高,但最重要的是你要自己做功課,不要抄別人的。當時抄、騙的情況普遍,他擔心我不老實。

我媽媽出生在一個進步家庭。我的外祖父是俄國人,在俄國曾參加革命。他是孟什維克,當時專門有一個派別,叫俄國猶太人社會民主勞動黨(Russian Jewish Social Democratic Labor Party),他就屬於這個派別。他十月革命前就移民到美國了,我媽生在美國。外祖父家是猶太人,但不信教;他們擁護列寧,卻反對布爾什維克。雖然出身在這樣的家庭,而且她的三個妹妹都是進步的,但我媽嫁給南方人,搬到南方,就成了南方太太。南方是相對保守落後的。我媽老跟我爸鬧矛盾,老是吵架,所以我的兒童時代是很不幸福的,我老是擔心他們會離婚。媽媽物質方面要求高,要最好的衣服,最好的家具,花錢多,給父親造成很大的負擔。他們經常為這個事情吵架。我只有一個姐姐,比我大4歲。我第一次「革命行動」發生在14歲的時候。我家有兩個傭人,都是黑人,一個做飯,一個打掃衞生。一天,我媽要打做飯的傭人,我抓着她不讓打。我媽簡直驚呆了。另一次我媽要打我姐姐,我也抓着不讓打。所以我和媽媽的感情並不好,我到中國來時,父親臥病在牀,不久就去世了,家也就沒有甚麼值得留戀的了。我在中國從來不想家。

我父親有很長時間是市參議會議長,也經常代理市長,有時代理時間長達一年多。大概1933年,我當時12歲,羅斯福當選總統不久,他到查爾斯頓來了,我爸爸把我從學校裏領出來,讓我去見羅斯福總統,他跟我談了幾句話,印象很深。此後,我開始宣傳羅斯福的新政,一家一家敲門,說服住戶把宣傳品廣告貼在朝外的窗戶上,為羅斯福新政造勢。這是我最早的政治活動。那個時候我就領會了一個經濟學方面的道理,到現在印象還非常深,這就是:要促進經濟發展,最重要的因素是老百姓購買力的提高,如果沒有購買力,老百姓買不起產品,你的產品搞得再好也沒有用,必然會發生危機。後來遇到一些事情,對我震動比較大,特別是我13歲時發生的一件事,對我一生產生了至關重要的影響。

一、你有多少錢就可以買多少公道

一天晚上我出去看朋友,回家比較晚了,走在路上的時候,看到一個年輕黑人在人行道上走,後面跟着一個喝醉酒的白人,胖胖的,個子很大。那個白人走到黑人背後不斷推搡他,罵他,黑人不理他,繼續往前走。那個時候,美國南方對黑人的歧視是現在想象不到的,在南卡的歷史上,從來沒有白人因為殺害黑人、強姦黑人被判罪的,從來沒有。黑人看電影也好,吃飯也好,坐火車也好,都不能跟白人在一起。譬如看電影,有一個專門分隔開的三層樓,可以上那兒看,連樓梯都是單獨的。公共廁所,都寫着只供白人使用。警察打死黑人根本不算甚麼事。這是1930年代了,美國南北戰爭結束已經70年了,但實際上沒有變化,到了1960年代才開始變。甚至美國首都華盛頓都是這樣,種族歧視很嚴重,黑人不能進白人的餐館。我有黑人小朋友,但到十來歲的時候,就不能在一起了。我知道黑白的不同,但小孩子還不會認真考慮這些事情。那天晚上碰到醉鬼白人欺負年輕黑人,我腦子裏也沒有怎麼想到黑白的問題,就是覺得這個事兒太不公道了,我就跟着他們走。後來黑人轉進一個小胡同,要回家,白人跑上去狠狠地抓住他,使勁搖晃,黑人從容不迫地把外套脫下來,折好,放在一邊,然後輕輕地推了白人兩下,這個醉鬼就倒下了。黑人走進路對面一個黑黑的沒有燈光的院子裏頭,回到他的破板房。我以為這事就完了,沒想到那個醉鬼爬起來跟着他,也進到那個黑屋子裏去了。我想不好,要出事。這時正好過來一輛警察的巡邏車,我就叫住了。我父親那個時候也是警察管理委員會(Police Commission)的成員,他能管到警察。我的姓名跟我父親一樣,我是Junior,小李敦白,我就跟警察說我是某某人,詳細地跟他講了事情的經過,強調是那個醉鬼搗亂,黑人一點問題都沒有。他們很客氣,說噢噢噢,小先生,我們知道了,沒有問題,我們管,你回家吧。但我不回家,我站在路對過看着。兩個警察進去了,一會兒,他們拉着黑人青年出來,其中一人不斷地用棍子砸黑人腦袋,黑人已經滿臉鮮血,還在不停地砸。白人醉鬼跟在他們後面,嘴裏繼續罵罵咧咧。警察把黑人拉上了警車,其中一個警察跟他一起坐在後面,車開走時,我可以從車窗看到,警察在車裏還在繼續打。我特別吃驚。那天我父母正在郊區跟一對朋友打橋牌,我拚命跑,拚命跑,大概有四五英里吧,跑到郊區。推門進去時,我滿頭大汗,緊張得喘不過氣來。他們四個人正圍坐在一起打牌,吃驚地抬頭看我,不知道發生了甚麼事。我喘着粗氣跟他們講了這件事情,結果,四個人裏頭有三個哈哈大笑,包括我的母親,說這個傻孩子,為了一個黑人捱打的事,急成這樣。只有我父親沒有笑,他站起來,打電話給負責值勤的警官,說這個事情你們搞錯了,我兒子都看見了,你們好好照顧那個黑人,我明天早上來警察局解決。第二天早上,父親帶着我去了警察局。那是一個陰森森的樓,他以前從來不讓我進去,這次他讓我進去了。他說,那個黑人你們抓錯了,他完全沒有問題,你們馬上放了他。警局把黑人放了,我看見他整個頭都包着繃帶,只眼睛那兒露出一點點,走路也不穩,就這麼搖搖晃晃地出去走了。我不知道這件事的下文。

那天下午,我跟姑姑一起去市中心,她是一個小祕書,打字員,我跟她敍述了這件事情的經過,問她,怎麼可能有這麼不公道的事情?她說,告訴你吧,實際上沒有甚麼公道,你有多少錢,你就可以買多少公道,你沒有錢,你就沒有公道。我想,嘿,怎麼會這樣呢?我看的童話、故事,都不是這樣,正義總是最後勝利,怎麼世界上會沒有公道呢?那個時候我就起了個念頭,就是不能接受「沒有公道」的事實,總要找一個講公道的地方,但還沒有具體想法。

二、有一些人,他們最像基督徒,他們是共產黨員

我從小學四年級一直到中學畢業,上的都是「軍校」,穿軍裝,搞軍訓。當時很多私立學校都是這樣的,公立學校不軍訓。我們平常都穿軍裝,當然也不是正式的軍服,而是一種跟西點軍校學生裝類似的服裝。我自己也很喜歡穿,挺神氣,覺得小姑娘都喜歡穿軍裝的男孩。我們這個學校是教會學校,屬聖公會(Episcopal Church),那是新教裏面最接近天主教的教派。我們每天上課以前都要祈禱半小時,有一次換了一個年輕的牧師,也是南方人,他講道時說了這麼一段話:「在我們美國南方,有些人儘管每個禮拜天都上教堂,但他並不是真正的基督徒,並不是真的按基督的教導行事;也有另外一些人,他們的行為非常符合基督的教導,但是並不認為自己是基督徒,這些人就是共產黨員。」這是我第一次聽到共產黨這個名稱,不知道是怎麼回事。牧師說這些共產黨員存在於祕密的細胞(cell)裏,為正義事業而努力。我當時十二三歲,聽了這些話也沒多考慮,但腦子裏留下了深刻的烙印:世界上還有這樣的人。

發生黑人青年捱打事件的同年夏天,我到新澤西的外祖父家,打了一個假期的小工。外公在新澤西州租下一塊地,辦了個高爾夫球場,同時出租房間,可以住宿。紐約和別的城市的一些醫生、律師、新聞編輯甚麼的夏天會到那兒休假,打高爾夫球,游泳,住上幾天。我外婆負責做飯,她做得特別好吃,俄國飯,特別香。她是一個非常勞苦的人,一天到晚忙個不停,身體也不大好。我在那兒做小球童,挺高興。客人中有共產黨,有社會黨,有自由派,也有的甚麼都不是,吃飯的時候,他們老在那兒辯論。他們還逗我,說你這個小南方包子,你們老欺負黑人。聽他們說這樣的話,我覺得挺害羞的,也跟他們辯,說我並不欺負黑人。他們就審問我,問我這樣那樣的問題。我開始意識到,黑人問題是一個極大的問題。黑人青年捱打事件發生時,我並沒怎麼考慮黑人白人問題,看到的就是一個醉鬼在欺負人,覺得太不公平,受不了。聽那些客人辯論,這才有了點理論知識,才開始考慮黑人受壓迫的問題、猶太人受歧視的問題。那時即使在美國北方,如新澤西,歧視猶太人也很普遍,譬如避暑地的酒店門前會有NJA(No Jews Allowed,猶太人不准入內)的牌子,種族歧視非常嚴重,二戰前都是這樣。

後來不知怎麼回事,我們查爾斯頓的地下黨開始給我們家送材料,悄悄塞到門底下,用的是群眾組織名義。我就開始看這些材料,但也沒想過跟自己有甚麼關係。到北卡上大學之後,才跟共產黨有了直接接觸,而且不久就成為美共地下黨的一員。

三、參加美共

我學習成績很好,中學畢業考上了普林斯頓大學,那是美國最優秀的大學之一,而且獲得全額獎學金。上大學之前,有個北卡羅來納州立大學醫學院的學生來找我姐姐玩,我就坐在旁邊聽。他說,北卡州立大學校長是一個很開明的民主人士,該校有許多良好的校規,如規定高年級學生不能欺侮新生。這是很特別的,一般美國新生都要受欺侮,又打又罵,亂搞惡作劇,英文還有個專門名稱叫haze。北卡大學校長不但不讓高年級學生欺侮新生,而且規定前者要關心照顧後者。另外呢,考試的時候老師不在課堂裏監考,也不許有甚麼別的監視人,學生可以把考卷拿回家、拿回宿舍去做,信任學生不會偷看。嗨,我覺得這個學校太棒了。我問我爸爸,如果我不去普林斯頓,去北卡上大學,你付得起錢嗎?他說,有些困難,但你願意去北卡,我也贊成。他是一個非常開明的父親,不過,我爸贊成我去北卡大學,還有一個原因,他一直希望子承父業,希望我以後也當律師,而我上南方的學校可以在當地建立一些人脈。但我從小就說我不要當律師。有一次,他給客戶起草文件,我看後問他:「為甚麼律師非要寫這麼複雜?為甚麼不寫一般老百姓的話?」我爸說:「如果律師寫一般老百姓的話,還要律師幹甚麼?」這就更讓我不願做律師了。北卡是公立大學,如果是外州人,要交學費,我是南卡人,需要交學費,但沒有私立大學貴。現在公私立大學的學費已經差不多了。

北卡大學的老師中,有一位哲學教授對我後來的人生影響極大。他主要教黑格爾辯證法,他告訴我們要看事物的性質是甚麼,會怎樣發展,要解剖它,要認識事物內部的矛盾,看發展的動力,怎樣從量變到質變。這對我的思想方法產生了很大的影響,後來我在中國坐牢,還常想起這位教授,用他教授的方法分析自己的處境,尋找解脫的方法。除了教哲學、邏輯,這個教授還是一個高等數學的專家,但他在美國學術史上沒甚麼名氣。在美國,哲學往往是個貶義詞。哈利波特第一卷在英國叫做《哈利波特與哲學家的石頭》(Harry Potter and the Philosopher's Stone),但在美國出版時,就不能叫哲學家,叫Harry Potter and the Sorcerer's Stone,《哈利波特與魔術師的石頭》,魔術可以,哲學就不行。美國人認為哲學是空洞的東西,會影響銷售。聽說在中國叫《哈利波特與魔法石》,看來和美國差不多。我有時候覺得,「文革」中林彪講的東西也有點道理,研究哲學要帶着問題學,帶着問題去分析,「活學活用」,不然確實會陷於空洞。我的哲學老師是非常反對共產黨的,我參加共產黨後,告訴了他,他很失望,他說:願意犧牲自己,是不合理的想法。意思是不符合理性。

大學一年級時,我沒有過問政治,只參加了一些一般的辯論會和社會活動。但是有件事情讓我的思想發生了變化。我和一個舍友自告奮勇地參加了州政府委託學校的一個項目,到紡織工廠開識字班,教紡織工人識字。當時的紡織工人大部分是文盲。我們兩人晚上到一個比較遠的地方,開始教工人ABCD。教的過程中我發現了兩個真相,第一,甚麼是掃盲?掃盲的標準是甚麼?我發現所謂「掃盲」,目標只是能寫出自己的姓名。我了解到,只要能寫名字,人口普查的時候他就不算文盲,這樣州政府就有政績。完全是個表面文章。第二件事,我在給一個中年紡織女工教字母時,她的三個小孩找來了,三個都沒上學。我覺得這根本就是賠本的買賣,我們教母親識字,而她的孩子又不上學,教了有甚麼用?我跟舍友就都不幹了。

不幹以後,我們參加了一個左派學生會,是一個全國性組織在我們學校的分會。我們參加後,就開始接觸黑白和平權的問題。當時南方最突出的是選舉權問題。南方十一個州,投票要交人頭稅,叫Poll Tax。後來我在中國讀到白居易《買花》詩,深有感觸:「有一田舍翁,偶來買花處。低頭獨長歎,此歎無人喻:一叢深色花,十戶中人賦!」這跟當時美國南方很相似,甚麼都要交稅,稅還很重,黑人肯定沒有錢,白人也不一定交得起。一個佃農,一年到頭也賺不了幾個錢,為了投票付一大筆錢,他不會幹。美國國會最反動的參議員、眾議員都是南方人,他們一輩子也不會被選掉,因為當地絕大部分人沒有投票權,只要20%有投票權的人投他的票,就萬事大吉了。左派學生會要求取消Poll Tax。

那時第二次世界大戰正處在第一階段,希特勒開始攻打英法,蘇聯還沒有參戰,斯大林與希特勒簽訂了互不侵犯條約,美國逐漸趨向參戰。我們都反戰,要求美國不要捲入歐洲的事情。後來蘇聯入侵芬蘭,跟小小的芬蘭打起來了,美國人同情芬蘭,學生會裏面出現反共的人,我就積極跟反共分子鬥爭,因此被選為學生會會長。後來我發現,隨着蘇芬戰爭的進展,越來越多的學生開始反共,而且很奇怪,這些人原來跟共產黨學生一起爭取平權,爭取一般人權,一反共,連這些也都不講了,徹底變化。我想,我要是不參加共產黨,不拋下錨,紮下根,說不定哪一天我也會變得跟他們一樣,我不想讓自己變成那樣的人。我主動找了共產黨的聯絡人,要求入黨。我是1940年加入美共的。

我不但自己入了黨,還拉我的舍友入了黨。這件事說起來還有個故事。美國麥卡錫主義有個前身,就是三十年代的戴斯(Dies)委員會—戴斯是德州的眾議員。該委員會派了兩個人調查我們校長,說他有共產黨嫌疑。我和舍友早上起來從報紙上看到這個消息,很生氣,我就說,他們要共產黨,我們就給他共產黨吧,我們倆就參加了共產黨,表示抗議。我們的校長是個個子矮小的南方人,很了不起。剛到學校時,我出麻疹,住在校醫院隔離房。校長來看我們,他對我說,我看到病歷,你姓Rittenberg,來自查爾斯頓,跟我的老朋友Sam Rittenberg有甚麼關係嗎?我說那是我爺爺。這個校長誰都認識。出麻疹認識後,校長請我參加每星期天下午在他家裏舉行的茶話會,這是專門招待學生的聚會,甚麼問題都可以談。有一次聚會,校長講了一個重要的道理,為甚麼南方的紡織工人做同樣的工作,工資卻比北方的紡織工人低三分之一?原因在於南方的黑人拿的工資還要低,資本家利用黑白矛盾把大家的工資都壓低了。如果南方要擺脫這種狀況,只有先解決對黑人的歧視問題。這些思想,我都吸收了。但校長不是共產黨,相反,他反對共產黨,不過呢,他認為每個黨派、每種政見都有存在的權利。那為甚麼會被懷疑為共產黨呢?我們的英語文學教授埃里森是共產黨,大選時,共產黨的副總統候選人,是個黑人,他到北卡羅來納州州府羅利市來做競選宣傳,住在一個黑人開的小飯館裏,埃里森教授過去跟他吃了頓晚飯,結果被記者發現了,州議會通過決議,要求學校開除埃里森教授。校長說,可以開除他,條件是,你得先開除我。

當時美國南方共產黨是「地下黨」,只有一個人是公開的,他是南卡北卡兩個州的書記,是公開合法的,但他自己並不參加活動,只在背後指揮。這是個品質非常高尚的老電工,因為從事共產黨活動在阿拉巴馬州坐了幾年牢,在牢裏得了肺病,身體不好,窮得叮噹響,家裏總吃野菜。紐約共產黨總部給他津貼,指揮他。我們知道他是書記,他知道誰是黨員,他有我們的名單,我們都直接跟他聯絡。我們對他特別尊敬。美共的組織是很鬆散的,後來我去各地搞工人運動,如果當地只有我一個黨員,那就一切自作主張,但我們在一起的時候有小組,在固定的地方,比如在大學,就有小組。小組上面就是書記。後來我們曾有個黨委,我還做過黨委的教育書記,管南卡北卡兩個州。所謂黨委,也比較空,我負責宣傳教育,另外一個人負責工會活動,聯繫黑人。黨員的人數,兩個州加起來恐怕不到一百人。不過連查爾斯頓都有祕密黨員,我媽要是知道誰是共產黨員,準會嚇一跳。從我們家出來,把口的地方有個食品店,是一個希臘人開的,店主的兒子就是祕密黨員。有一些貴族也是祕密黨員。書記有黨員名單,我下去收黨費,書記告訴我誰是黨員。南卡北卡的黨員,對個人品德要求很高,男女關係不能隨便。這都是書記要求的。有些地方,譬如紐約,就比較隨便。我到紐約開會,或者去募捐,發現那兒的黨員跟我們根本不一樣。紐約的黨員中有許多是藝術家,他們喝酒,個人生活隨便,我們都看不慣。相互之間怎麼聯絡呢?打電話不行,寫信也不好,容易暴露,聯繫的話,我們得找書記,或者他找我們。他有個破車,到處跑,找我們,好像也沒有管不過來的情況。我也會去紐約找一些大富翁籌錢,有些大富翁同情共產黨。1940年春天,我到紐約參加了共產黨的全國代表大會,然後我們幾個南方人一起到一個農場去參加黨的培訓班,培訓了幾個月,主要是學蘇聯的、斯大林的東西,我們都崇拜斯大林。我們了解的馬克思主義就是斯大林宗教。我們也學聯共(布)黨史,跟後來在中國學的一模一樣。很奇怪,當時好像所有的壞蛋都是托派。北卡德姆市(Durham)有一個我管的小組,有一次我們到一個黑人木匠的家裏開會,他不在家,我們一直等到晚上八點多鐘,他才回來。怎麼回事呢?原來在有軌電車上,他跟人吵起來了,他告訴我們:「有個托派王八蛋踩了我一腳。」在他的腦子裏,托派就是壞蛋,壞蛋就是托派,因為他在黨內就是這麼學的。他不會罵別的。老木匠是非常好的老黨員。

後來我到延安,跟陸定一說起我們美國地下黨的情況,他哈哈大笑,說你們那算甚麼地下黨。確實,跟中共地下黨處境兇險、組織嚴密比起來,我們確實算不得地下黨。回想起來,我們那些人裏頭有沒有聯邦調查局的特務呢?很難想象沒有,但也想不出是誰。個別人我們當時就有懷疑,我們懷疑的是那些經常在工人面前吹噓自己如何了不起,如何自我犧牲的人。有個基督教牧師,也是黨員,在黨的會議上經常講有人收買他,但他不出賣黨。老講。別人就說,你最大的貢獻就是把自己出賣了,然後把錢交給黨。他體會不到,能夠參加就是幸運。

但從我母親的角度看,這一定是一種犧牲。我下面會講到,從事勞工運動也確實有各種危險。我的父親比較能夠理解。他跟我說了兩個觀點:第一,你信奉社會主義我贊成,資本主義制度太壞,不過我家庭的利益已經跟資本主義緊扣在一起了,我本人沒有辦法。第二,我覺得誰也還沒有創造出比資本主義更好的制度來。他不認為蘇聯有甚麼好。但是,我沒錢最窮的時候,他偷偷給我錢,五十塊錢,一百塊錢,表示支持。他說,你選擇的道路,我只能支持你。我媽媽反對得很厲害。對我參加共產黨這件事,我估計我媽一定猜到了幾分,但不確定。剛開始參加工人運動時,跟媽媽發生過一次爭論,媽媽說:就算你的革命是對的,為甚麼要犧牲我的兒子?我說:媽,你根本不知道,不存在犧牲我的問題,他們容許我參加,我感到非常高興。這個道理跟我媽說不清,但確實是這樣的,一般工人對大學生沒有甚麼興趣,他們能夠接受我,我覺得很幸運。我很注意不要說那些大詞,不讓他們覺得我是大學生,自以為了不起。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。