再享89折,單本省下45元

商品簡介

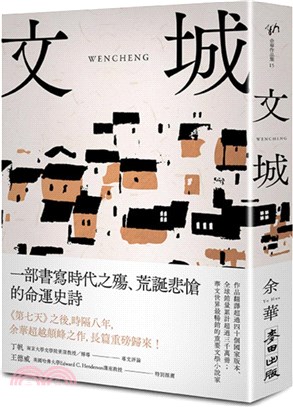

我們總是在不同時代、不同國家、不同語言的作家那裡,讀到自己的感受,甚至是自己的生活。假如文學中真的存在某些神祕的力量,我想可能就是這些。——余華

作品翻譯超過四十個國家版本、全球銷量累計超過三千萬冊;

華文世界最暢銷的重要文學小說家——余華最新重磅長篇小說

繼《第七天》之後八年,再度超越創作顛峰!

《文城》講述的是一個發生於清末民初的故事,一個人和他一生的尋找,以及一群人和一個洶湧的年代。

小說上溯至《活著》之前那個更荒蠻的時代,延展了從北至南更廣闊的地理空間。在綿延的時空中,人物形象躍然紙上,構成了一幅盪氣迴腸的時代畫卷。

從庚子到辛丑,一百二十年前的一幕人生的悲劇燭照映襯著一百二十年後的人類大悲劇,讓我們唯一能夠記取的歷史遺訓就是:無論在任何災難面前,人類只要人性的底線尚存,真善美終究是會戰勝假惡醜的,這才是人「活著」的真理性,唯有悲劇才能深刻地闡釋出這樣的人生意蘊。 丁帆(南京大學中國新文學研究中心主任)

/

他擁有過柔情似水的愛,也見識過冰冷無情的血,人生一場,他還人性於江湖。

一場龍捲風,將懷抱女嬰的林祥福席捲來到溪鎮。林祥福的人生與一座如謎之城緊繫,沒有人知道他為什麼要尋找一個不存在的地方。二度離家的妻子小美口中的文城,就是他要尋找的那座城。那座城在哪裡?沒有人知道。而林祥福自始至終都不知道,小美早在與他擦肩而過的十七年前,於一場雪凍中離世。

林祥福生長於黃河北岸的富裕之家,為人謙卑而沉默寡言,即使後來成為木器社的主人,依舊謙卑和沉默。林祥福視憨厚忠義的長工田家五兄弟如家人;他在溪鎮遇見同樣身懷木工技術的陳永良,兩人一見如故,從此建立起革命情感。林祥福日後在溪鎮與沈店之間的萬畝蕩,擁有一千多畝地,富甲一方。

妻子紀小美是萬畝蕩人,十歲後被送到溪鎮沈家當童養媳,下嫁少爺沈祖強。小美因被嚴厲的婆婆誤會遭到休妻返回老家,阿強逃家去找小美,兩人輾轉來到黃河北岸,化身成兄妹。他們在此遇見了林祥福,小美為了生計留下來與林祥福成為夫妻。然而,這是否是段露水姻緣?

時值兵荒馬亂的濁世,軍閥混戰,土匪氾濫橫行,生靈塗炭。日子波濤洶湧,林祥福、陳永良與許多戰友,後來都枉葬於這場大時代的歷史悲劇裡……

余華建立一座虛構之城,在這座城裡牽引出大時代下的人物糾結命途,林祥福、紀小美、鄉紳顧益民、綽號「和尚」的土匪等人,躍然紙上。他突破以往的小說創作,把時代背景設定於殘酷而蠻荒清末民初年代。

《文城》上部述說林祥福離鄉背井去尋找一座有名無實之城,後歷經時代的亂世;土匪猖狂綁票鎮民、北洋軍潰敗北於國民黨,槍彈流失於民間,導致溪鎮剎那間變成土匪與民團各擁槍彈的戰場。「文城 補」篇,余華倒敘紀小美被送來溪鎮當童養媳,與丈夫阿強逃家,後與林祥福相遇而懷了小孩,小孩出生後又離家。紀小美的性格既複雜而多面,且柔軟又堅硬,她在命運潮浪裡的選擇、在時代紛雜裡的幸與不幸,動人肺腑。

《文城》探索人生、命運、時代等多重主題,延續敘述民間庶民的風格,從不同角度講述林祥福、紀小美,以及出現在兩人生命中相濡以沫的人們,他們愛恨悲歡、顛沛流離,繼而引爆的時代之殤。余華用時而細膩、時而鋒利的筆觸,有時更流露獨特的黑色幽默,勾勒出一部荒誕悲愴的命運史詩。

作者簡介

余華

1960年4月出生,1983年開始寫作,主要作品有《兄弟》、《活著》、《許三觀賣血記》、《呼喊與細雨》、《第七天》、《南方往事》、《十個詞彙裡的中國》等。作品被翻譯成40多種語言在美國、英國、澳大利亞、紐西蘭、法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、巴西、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、俄羅斯、保加利亞、匈牙利、捷克、斯洛伐克、塞爾維亞、波黑、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、波蘭、羅馬尼亞、格魯吉亞、土耳其、以色列、埃及、科威特、沙特、伊朗、烏茲別克、蒙古、日本、韓國、越南、泰國、緬甸、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡和印度等40多個國家和地區出版。曾獲義大利格林扎納.卡佛文學獎Premio Grinzane Cavour(1998),法國文學和藝術騎士勳章Chevalier de L’ordre des Arts et des Lettres(2004),法國國際信使外國小說獎Prix Courrier International(2008),義大利朱塞佩.阿切爾比國際文學獎Giuseppe Acerbi International Literary Prize(2014),塞爾維亞伊沃.安德里奇文學獎Velika nagrada Ivo Andric(2018),義大利波特利.拉特斯.格林扎納文學獎Premio Bottari Lattes Grinzane(2018)等。

【余華作品及獲獎紀錄】

長篇小說──

第七天

.第12屆華語文學傳媒大獎「年度傑出作家」(2014)

.義大利波特利‧拉特斯‧格林扎納文學獎Premio Bottari Lattes Grinzane(2018)

兄弟(上部、下部)

.博客來網路書店年度之最/文學小說(2005)

.新浪圖書年度風雲榜(2006)

.《亞洲週刊》中文十大小說(2006)

.法國首屆「國際信使」外國小說獎Prix Courrier International(2008)

.瑞士《時報》2000至2010世界最重要的十五部小說之一(2009)

.法國《世界報》二戰結束以來世界最具影響的一百部小說之一(2019)

活著

.香港「博益」十五本好書獎(1994)

.台灣《中國時報》十大好書獎(1994)

.張藝謀根據《活著》改編導演的同名電影獲法國坎城電影節評委會大獎和最佳男演員獎(1994)

.義大利格林扎納.卡佛文學獎Premio Grinzane Cavour最高獎項(1998)

.第三屆世界華文冰心文學獎(2002)

.入選香港《亞洲週刊》評選的「二十世紀中文小說一○○強」(2005)

.入選中國百位批評家和文學編輯評選的「二十世紀九○年代最有影響的十部作品」

.義大利朱塞佩.阿切爾比國際文學獎Giuseppe Acerbi International Literary Prize(2014)

許三觀賣血記

.入選韓國《中央日報》評選的「一○○部必讀書」(2000)

.入選中國百位批評家和文學編輯評選的「二十世紀九○年代最有影響的十部作品」

呼喊與細語

.余華因此書榮獲法國文學和藝術騎士勳章Chevalier de L’ordre des Arts et des Lettres(2004)

中短篇小說集──

世事如煙

我膽小如鼠

黃昏裡的男孩

現實一種

戰慄

鮮血梅花

.澳大利亞懸念句子文學獎(2002)

散文集──

十個詞彙裡的中國

.英國PROSPECT週刊年度最佳圖書(2012)

錄像帶電影

我只知道人是什麼

我只要寫作,就是回家

相關著作:《活著(經典珍藏版)》《第七天(全新珍藏版)》《我只要寫作,就是回家:余華第一本全面闡述創作觀、文學觀訪談集》《我只知道人是什麼》《兄弟(上)十週年特別紀念版》《兄弟(下)十週年特別紀念版》《黃昏裡的男孩(新版)》《第七天》《活著(二十週年精裝珍藏版)》《錄像帶電影--從中國到世界,余華的35則文學、文化、政治、時事觀察體驗》《許三觀賣血記》《十個詞彙裡的中國》《呼喊與細雨》

書摘/試閱

一

在溪鎮有一個人,他的財產在萬畝蕩。那是一千多畝肥沃的田地,河的支流猶如繁茂的樹根爬滿了他的土地,稻穀和麥子、玉米和番薯、棉花和油菜花、蘆葦和青草,還有竹子和樹木,在他的土地上日出和日落似的此起彼伏,一年四季從不間斷,三百六十五天都在欣欣向榮。他開設的木器社遐邇聞名,生產的木器林林總總,床桌椅凳衣櫥箱匣條案木盆馬桶遍布方圓百里人家,還有迎親的花轎和出殯的棺材,在嗩呐隊的吹奏裡躍然而出。

溪鎮通往沈店的陸路上和水路上,沒有人不知道這個名叫林祥福的人,他們都說他是一個大富戶。可是有關他的身世來歷,卻沒有人知道。他的外鄉口音裡有著濃重的北方腔調,這是他身世的唯一線索,人們由此斷定他是由北向南來到溪鎮。很多人認為他是十七年前的那場雪凍時來到的,當時他懷抱不滿周歲的女兒經常在雪中出現,挨家挨戶乞討奶水。他的樣子很像是一頭笨拙的白熊,在冰天雪地裡踟躕前行。

那時候的溪鎮,那些哺乳中的女人幾乎都見過林祥福,這些當時還年輕的女人有一個共同的記憶:總是在自己的孩子啼哭之時,他來敲門了。她們還記得他當初敲門的情景,彷彿他是在用指甲敲門,輕微響了一聲後,就會停頓片刻,然後才是輕微的另一聲。她們還能夠清晰回憶起這個神態疲憊的男人是如何走進門來的,她們說他的右手總是伸在前面,在張開的手掌上放著一文銅錢。他的一雙欲哭無淚的眼睛令人難忘,他總是聲音沙啞地說:

「可憐可憐我的女兒,給她幾口奶水。」

他的嘴唇因為乾裂像是翻起的土豆皮,而他伸出的手凍裂以後布滿了一條一條暗紅的傷痕。他站在他們屋中的時候一動不動,木訥的表情彷彿他遠離人間。如果有人遞過去一碗熱水,他似乎才回到人間,感激的神色從他眼中流露出來。當有人詢問他來自何方時,他立刻變得神態遲疑,嘴裡輕輕說出「沈店」這兩個字。那是溪鎮以北六十里路的另一個城鎮,那裡是水陸交通樞紐,那裡的繁華勝過溪鎮。

他們很難相信他的話,他的口音讓他們覺得他來自更為遙遠的北方。他不願意吐露自己從何而來,也不願意說出自己的身世。與男人們不同,溪鎮的女人關心的是嬰兒的母親,當她們詢問起孩子的母親時,他的臉上便會出現茫然的神情,就像是雪凍時的溪鎮景色,他的嘴唇合到一起以後再也不會分開,彷彿她們沒有問過這樣的問題。

這就是林祥福留給他們的最初印象,一個身上披戴雪花,頭髮和鬍子遮住臉龐的男人,有著垂柳似的謙卑和田地般的沉默寡言。

有一人知道他不是在那場雪凍時來到的,這個人確信林祥福是在更早之前的龍捲風後出現在溪鎮的。這個人名叫陳永良,那時候他在溪鎮的西山金礦上當工頭,他記得龍捲風過去後的那個早晨,在淒涼的街道上走來這個外鄉人,當時陳永良正朝著西山的方向走去,他要去看看龍捲風過後金礦的損壞情況。他是從自己失去屋頂的家中走出來的,然後他看到整個溪鎮沒有屋頂了;可能是街道的狹窄和房屋的密集,溪鎮的樹木部分得以倖存下來,飽受摧殘之後它們東倒西歪,可是樹木都失去了樹葉,樹葉在龍捲風裡追隨溪鎮的瓦片飛走了,溪鎮被剃度了似的成為一個禿頂的城鎮。

林祥福就是在這時候走進溪鎮的,他迎著日出的光芒走來,雙眼瞇縫懷抱一個嬰兒,與陳永良迎面而過。當時的林祥福給陳永良留下深刻的印象,他的臉上沒有那種災難之後的沮喪表情,反而洋溢著欣慰之色。當陳永良走近了,他站住腳,用濃重的北方口音問:

「這裡是文城嗎?」

這是陳永良從未聽說過的一個地名,他搖搖頭說:

「這裡是溪鎮。」

然後陳永良看見了一雙嬰兒的眼睛。這個外鄉男人表情若有所思,嘴裡重複著「溪鎮」時,陳永良看見了他懷抱裡的女兒,一雙烏黑發亮的眼睛驚奇地看著四周的一切,她的嘴唇緊緊咬合在一起,似乎只有這樣使勁,她才能和父親在一起。

林祥福留給陳永良的背影是一個龐大的包袱。這是在北方吱呀作響的織布機上織出來的白色粗布,不是南方印上藍色圖案的細布包袱,白色粗布裹起的包袱已經泛黃,而且上面滿是汙漬。這樣龐大的包袱是陳永良從未見過的,在這個北方人魁梧的身後左右搖晃,他彷彿把一個家裝在了裡面。

二

這個背井離鄉的北方人來自千里之外的黃河北邊,那裡的土地上種植著大片的高粱、玉米和麥子,冬天的時候黃色的泥土一望無際。他的童年和少年是從茂盛的青紗帳裡奔跑出來的,他成長的天空裡布滿了高粱葉子;當他坐到煤油燈前,手指撥弄算盤,計算起一年收成的時候,他已經長大成人。

林祥福出生在一戶富裕人家,他的父親是鄉裡唯一的秀才,母親則是鄰縣的一位舉人之女,雖然出生時家道中落,可她飽讀詩書心靈手敏。林祥福五歲的時候,他的父親突然去世。當時酷好木工活的父親剛剛給他做完一張小桌子和一把小凳子,放下工具喊叫他的名字,喊到最後幾聲時不再是他的名字,變成了啊啊的叫聲,他雙手捂住胸口倒在地上。年僅五歲的林祥福來到木工間的門檻前,父親在地上掙扎的樣子讓他咯咯笑個不停,直到母親奔跑過來跪在地上發出連串驚叫,他才止住笑聲,然後害怕讓他響亮地哭了起來。

這可能是林祥福最初的記憶。幾天以後他看見父親躺在門板上面一動不動,一塊白布蓋住父親的身體,白布短了一截,父親的雙腳露在外面,這雙沒有血色的蒼白的腳,讓童年的林祥福端詳很久,他看見有一道劃破的傷痕在父親的腳底張開。

母親穿上他從未見過的衣裳,披麻服喪的母親雙手端著一碗水從他身前走過,走到宅院門口,跨過門檻將水放在地上,然後母親坐在門檻上,一直坐到太陽落山黑夜來臨。

父親死後給他留下四百多畝田地和有六間房的宅院,還有一百多冊裝在套盒裡的書籍,有些線已經斷了。母親飽讀詩書和勤儉持家的品行也傳給了他,從他學習認字起,就搬起父親最後的手藝—小桌子和小凳子,坐到母親的織布機前。母親一邊織布一邊指點他的學業,在織布機吱呀吱呀的聲響裡和母親溫和的話語裡,他從《三字經》學到了《史記》《漢書》。

他十三歲那年開始跟隨管家田大下地視察,像他家的佃農一樣一雙泥腿在田埂上走來走去,有時會與田大一起跨入水田,當他回到家中坐到母親的織布機前繼續自己的學業時,仍然是一雙泥腿。他繼承了父親的木工活酷好,小小年紀就與斧子、鉋子和鋸子打起交道,而且廢寢忘食,進了木工間半天不出來。於是在農閒時,母親就會領著他去鄰村鄰鄉的木匠師傅那裡拜師學藝,他常常在木匠師傅家裡吃住一兩月,傳授過他技藝的木匠師傅個個稱讚他聰慧手靈,稱讚他吃苦耐勞,一點不像富裕人家的少爺。

他十九歲的時候,母親病倒了。當時還不到四十歲的母親走到了人生的盡頭,多年的操勞之累和守寡之苦使她頭髮灰白,皺紋也刻滿了她的臉。這時候母親開始用從未有過的目光端詳自己的兒子,看到兒子已經像他父親生前一樣強壯,欣慰的神色從她眼中流出。兒子從田間視察回來或者從木工間出來,就把小桌子和小凳子搬到母親躺著的炕前,備好筆墨紙硯打開書籍,繼續接受母親的指點。那時候他的木工手藝已經小有名氣,他做的桌子和凳子有買家了,但是在母親面前繼續學業時,他仍舊使用父親留給他的小桌子和小凳子。

行將離世的母親眼前出現了一幅幅畫面,這些畫面顯示兒子的身體在小小的凳子和桌子之間越來越大,而書寫的毛筆在兒子的手中越來越小。她的臉上因此露出一絲安寧的微笑,似乎是艱辛一生終得酬謝。

十月裡最後的一天,已經不能動的母親突然迴光返照地側過身來,長時間望著敞開的屋門,她是在期待兒子的出現,可是目光在她期待的眼睛裡逐漸熄滅,她留給兒子的遺言是兩滴掛在眼角的淚珠,彷彿是不放心兒子獨自一人走在人世的路途上。

然後,林祥福五歲時見過的情景重現了,母親躺在門板上,一塊自己生前織出的白布蓋住身體。披麻戴孝的林祥福端著一碗水走到宅院門口,他將水放在門前地上,他像十四年前的母親一樣,在門檻上坐下來,坐到黃昏來臨,他看著從門口出發的小路曲折向前,進入遠處的大路,大路在空曠和飄揚著炊煙的土地上繼續前行,一直伸向天邊燃燒的晚霞。

三天後,林祥福將母親埋葬在父親身旁,這位十九歲的男子雙手撐住鏟子在那裡站立良久,站在他身後的管家田大和他的四個弟弟默不做聲,直到黑夜降臨,田大提醒他一聲,他才在遲緩的腳步裡回到家中,然後抹去臉上的淚水,繼續重複過去的生活。

他像往常一樣,每日清晨與田大一起走上田埂,去查看田地裡莊稼的長勢,與在地裡勞作的佃農們聊天說話,有時候他會捲起褲管下到地裡與佃農一起勞作,他做農活的熟練不輸佃農。空閒的時候他長時間坐在門檻上,沒有母親織布的聲響,他也就不再去翻閱那些線裝的書籍。他獨自一人生活了五年,變得越來越沉默寡言。只有田氏兄弟從宅院的後門進來,與他說些與田地莊稼有關的話時,這個宅院裡才有了他的聲音。

每年的深秋,林祥福都會牽著毛驢,帶上一年收成所積餘的銀元,走進城裡的聚和錢莊,換成一根小金條,同時買上一兩段彩緞帶回家中。金條藏在家中牆壁隔層的木盒裡,彩緞放進裡屋的衣櫥。

這是他母親生前的習慣。積攢金條是林家祖上開始的,彩緞是為兒子相親時用的。在生命的最後一年裡,這位疾病纏身的女人,總會在一個風和日麗的早晨,將一段彩緞放入包袱,疲憊地坐上毛驢,田大牽著毛驢,在塵土飛揚的路上搖搖晃晃遠去。

在林祥福的記憶裡,母親這樣的出門差不多有十來次,每次回來時包袱裡都沒有了彩緞,林祥福知道母親沒有看中女方,她將彩緞留下是為了給女方家眷壓驚,這是多年來的風俗。她回到家中,將毛驢交給迎上來的林祥福時,總會疲憊地笑著說:

「我沒有留下吃飯。」

林祥福知道這就是相親的答案,如果母親留下吃飯,就是她看上女方了。母親死後,林祥福繼承母親的習慣,進城時順便買來一兩段彩緞,為自己相親時備用。

這期間有媒婆數次找上門來,為他介紹未來的新娘,他也跟隨媒婆風塵僕僕去女方家中相親,在那些與他門當戶對的人的家裡,他顯得遲疑不決。

習慣了母親為自己做主的林祥福,一時間不知道如何面對這一切,而且母親十來次相親的空手而歸,使林祥福在遲疑不決的同時,增添了不知所措。每一次看見女方時他就會在心裡想:不知道母親會不會喜歡這個女子?最終的結果都是他沒有留下吃飯,留下了帶去的彩緞。

曾經有一個容貌姣好的女子讓他心動,那是在三十里路以外的劉莊,這戶人家的深宅大院讓林祥福為之動容,他在廳堂裡坐下來以後,那位女子的父親遞給他旱菸,林祥福正要推託說自己不會抽菸時,看到媒婆的眼色,於是他就接過旱菸,這時候那位漂亮的女子低頭從裡屋出來,款款地走向林祥福,她給林祥福裝上一袋菸,隨後又低頭回房。

林祥福知道這位女子便是他相親的對象,她給他裝菸時雙手哆嗦,媒婆問了她幾句話,她也沒有回答。不過她和林祥福倒是四目相望一下,那一瞬間她的眼睛一亮,林祥福則是感到自己熱血沸騰起來。在接下去的寒暄裡,林祥福心猿意馬詞不達意,當女方的父親問他是不是留下來吃飯時,他顯然是想留下來,可是媒婆的眼色改變了他的想法,他遲疑一會兒後,從包袱中取出彩緞,放在桌上,女方父親吃驚的眼神讓他羞愧,他滿臉通紅,匆匆起身告辭。

回家的路上,林祥福眼前充滿了那位女子漂亮的容顏和她父親吃驚的神態,林祥福心裡堵住似的難受。媒婆在路上告訴他,之所以使眼色讓他回絕這門親事,是她擔心劉家的那位姑娘可能聾啞,媒婆說姑娘給他裝菸的時候,她幾次用言語去逗引姑娘,姑娘就是不應答,像是沒有聽見。林祥福覺得媒婆說得有理,可是心裡就是放不下劉莊這個名叫劉鳳美的女子,直到快走完三十多里的路程,望到自己家的宅院,他才長長出了一口氣,感覺心裡好受一些。

三

就這樣,成親的機遇與林祥福失之交臂,他二十四歲了,然後一對年輕的男女來到他的宅院前,女的身穿碎花旗袍,男的是寶藍長衫,女的頭上包著一塊藍印花布的頭巾,他們的身後都背著包袱,兩個人站在他家的大門外說話,他們的語速很快,彷彿每個字都在飛。

那是黃昏時刻,院子裡的林祥福聽到了他們的說話,可是一句也沒有聽明白,他開門出去,那個年輕男子改用林祥福能夠聽懂的腔調說話了,這位書生模樣的男子告訴林祥福,他們乘坐的馬車一個輪子突然散架,馬車不能走,前面的車店有十多里路,天色又在黑下來。說到這裡他停頓一下,小心詢問林祥福,能不能讓他們在他家借宿一夜。

那個年輕女子站在男子的身後,正在取下她藍白分明的頭巾,同時用羞怯含笑的目光打量林祥福,林祥福看見了一張晚霞映照下柔和秀美的臉,這張臉在取下頭巾時往右邊歪斜了一下,這個瞬間動作讓林祥福心裡為之一動。

這天晚上,三個人圍坐在一盞煤油燈前,談話中,林祥福知道他們不是夫妻,是兄妹。在他們互相的稱呼中,他知道了妹妹叫小美,哥哥叫阿強。林祥福仔細端詳他們,覺得他們長得不像兄妹。那位叫阿強的哥哥看出林祥福的心思,說妹妹長得像母親,他長得像父親。阿強告訴林祥福,他們之所以不像兄妹,是因為他們的父母長得不像。林祥福聽後笑了起來,接下去知道他們來自一個名叫文城的城鎮,在遙遠的南方,渡過長江以後還要走六百多里路,那裡是江南水鄉。阿強告訴林祥福,他們的家鄉是出門就遇河,抬腳得用船。他們的父母都已去世,兄妹北上是要去京城投奔姨夫,他們的姨夫曾在恭親王的府上做過事,阿強相信他那有權有勢的姨夫能夠為他在京城謀得一份差事。

說話間屋外傳來牲口嘹亮的叫聲,林祥福看見兄妹兩人顯出吃驚的神色,告訴他們那是毛驢的叫聲。他們兩人驚奇地說,原來毛驢的叫聲是這樣的。林祥福由此知道他們生活的南方水鄉沒有毛驢。

這天晚上林祥福冗長地講述起自己,講到記憶中模糊的父親,講到記憶中清晰的母親,講到線裝的書籍和母親的織布機,講到童年時的青紗帳,最後告訴他們,在方圓百里之內他算得上富裕之戶,他看見這句話讓阿強的眼睛閃亮了,他又去看小美,小美的微笑仍然有些羞怯。

林祥福覺得這是一個愉快的晚上,母親去世以後,這間屋子沉寂下來,這個晚上有了連續不斷的說話聲音。他喜歡這個名叫小美的女子,很少說話的小美一直眼含笑意,她側身坐在對面,雙手不停擺弄藍印花布的頭巾,林祥福見到上面鳳凰和牡丹穿插在一起的圖案,好奇地探頭過去,讚歎這塊頭巾的精美,他說他們這裡的都是白布頭巾。他聽到了小美甜美的聲音,小美說這叫鳳穿牡丹,是富貴的圖案。小美說完話,明淨的眼睛透過煤油燈的光亮望著林祥福。正是她的眼睛,使平日裡很少說話的林祥福變得滔滔不絕,他感到小美有著他從未見過的清秀,那是在南方青山和綠水之間成長起來的濕潤面容,長途跋涉之後依然嬌嫩和生動。

這個嬌嫩和生動的女子第二天病倒了,躺在林祥福家的炕上,額頭上放著一塊浸濕的手帕,長髮從炕沿上披落下來,如同南方水邊的柳絲。她的哥哥愁眉不展,坐在炕沿上用那種很快的語調與她交談一會兒後,走到林祥福面前,憂慮地說妹妹生病了。他描述妹妹的病情,說她早晨起來時感到一陣一陣發暈,下地後還沒有走到門口就摔倒了。他說摸過妹妹的額頭,那地方燙得就像剛剛烤熟的紅薯。他的聲音無可奈何,自言自語說只能一個人上路了。他小心詢問林祥福,能否暫時收留他妹妹?他說到了京城找到姨夫以後就會回來接她。林祥福點了點頭,這位哥哥走到炕前,再次用林祥福無法聽懂的飛快話語與妹妹說了幾句話,然後背起包袱,撩起長衫跨出院子的門檻,從小路走上了大路,在日出的光芒裡向北而去。

林祥福想起昨晚似睡非睡之時,小美的微笑始終在眼前浮現,清秀的容顏在他的睡眠裡輕微波動,彷彿漂浮在水上。後來,一條黃色大道向他滑行過來,他看到清秀的容顏正在大路上遠去。他突然清醒過來,不安和失落的情緒湧上心頭,伴隨他度過漫漫長夜。黎明來到以後,小美留下來了,林祥福心裡的白天也來到了。

林祥福走到小美跟前,看見小美閉著的眼睛張開來,翹起的嘴唇也同時張開,小美說:

「給我一碗水。」

這一天的下午,小美從炕上下來,取出包袱裡的木屐穿在腳上,做起了家務,黃昏時她坐在門檻上,在夕陽通紅的光芒裡,微笑看著從田地裡察看莊稼回來的林祥福。

林祥福走到跟前,她起身與林祥福一起進屋,將桌上準備好的一碗水遞給他,又轉身走去。林祥福聽到屋內有異樣的聲響,接著看見小美腳上的木屐,她在屋內走動時發出清脆的敲擊聲,林祥福驚奇的樣子使小美笑起來,她說這叫木屐。林祥福說他從未見過木屐。小美說她們家鄉的姑娘都穿木屐,尤其是夏天傍晚的時候,在河邊洗乾淨腳以後,穿上木屐在城裡的石板路上行走,木屐響成一片,就像是木琴的聲音。林祥福問什麼是木琴的聲音,小美一時答不上來,她低頭想一想,就在屋內走了一圈,等木屐清脆的響聲消失後,她說:

「這就像木琴的聲音。」

林祥福看見屋子已經收拾過,桌上也擺好飯菜,小美含笑站立一旁,像是在等待什麼。林祥福似乎來到別人家中,眼前的一切使他侷促不安,他感到站在對面的小美也有著同樣的侷促不安,他在凳子上坐下來,小美也坐下來,他拿起筷子,小美也拿起筷子。小美臉上洋溢起紅暈,林祥福心想她已經從清晨的疾病裡康復了,為此他有些吃驚,小美的康復突如其來,如同她突如其來的病倒。

四

此後流光易逝,有幾次林祥福沿著田埂走回家中時,見到小美坐在門檻上,她雙手托住臉頰陷入沉思,迷離的眼睛眺望遠處。林祥福心想她是在期待哥哥的來到,那個身穿寶藍長衫的男子應該出現在塵土飛揚的大路上了。

他們在飯桌旁坐下以後,那個名叫阿強的哥哥成為經常的話題。林祥福為了安慰小美,總是說阿強應該到京城了,很快就會來接她。說完這話,林祥福眼前出現這樣的畫面,身穿碎花旗袍的小美跟隨她的哥哥,在日出的大路上慢慢遠去,她小巧的腳上是一雙烏頭襪和一雙木屐鞋。隨後林祥福惆悵滿懷,這個和自己相處多時的南方女子,這個為他煮飯為他洗衣的小美一旦離他而去,他不知道接下去的生活會是什麼樣子。

後來的一天,小美在林祥福母親留下的織布機前坐下來,她吱呀吱呀擺弄了很長時間,這是她第一次擺弄織布機,到黃昏的時候,終於能夠掌握這架織布機。從田地裡回來的林祥福走進院子時聽到織布機的聲響,產生了瞬間的幻覺,以為母親正在屋中,隨即他猜想到是小美。他跨過屋子的門檻,看見坐在織布機前的小美滿臉通紅,額上掛滿汗珠。小美看見林祥福進來,立刻起身迎上去,一遍遍告訴他,這架織布機的聲音比她家鄉的織布機響亮很多,就像驢的叫聲比羊的叫聲響亮很多一樣,她說剛開始嚇一跳,以為織布機被她弄壞了,然後說她學會織布了。

她一邊說一邊笑,她的眼睛閃閃發亮,這是林祥福第一次見到小美這樣的神態。一個在屋子裡走動時只有木屐聲響的女子,一個不會笑出聲音而是將笑意含在嘴角的女子,此刻容光煥發了。

林祥福感到母親的織布機讓小美安心下來,此後他不再看到坐在門檻上的小美,而是聽到織布的聲響持續不斷。母親去世後沉寂五年的織布機,在另一個女人的手裡響了起來。林祥福不再提起阿強,這個名字正在遠去。小美似乎也忘記了哥哥,她在做飯洗衣操持家務之餘,就會沉浸到織布機吱呀吱呀的聲響裡。林祥福開始從架子上取下書籍,用袖管擦去套盒上的灰塵,空閒時閱讀起來。他在小桌子和小凳子之間坐下來,會看到小美掩嘴而笑,他知道是自己的身體和太小的桌凳很不協調,也會嘿嘿笑上幾聲。小美在木工間見到有適應林祥福身體的桌凳,不知道他為什麼使用兒童的桌凳。

這樣的日子過得平靜又溫暖,只是有時候林祥福會有焦慮,看著小美在織布機前的身影,心想為什麼沒有媒婆來為她提親?

五

入冬後的一個夜晚,雨雹來到,在林祥福入睡之際鋪天蓋地擊打下來。林祥福被爆竹般的響聲驚醒,他支起身體看見窗戶已被風吹開,白如蠶繭的雨雹傾瀉下來,如同一張搖動的簾子,讓黑暗中的屋子閃閃發光。

林祥福看見了小美,她雙手抱住身體站在林祥福的炕前,雨雹的光亮顯示了她臉上的驚慌。這時候一塊形大如盆的雨雹擊穿屋頂,砸在小美身旁的地上,小美驚叫地爬到林祥福的炕上,鑽進了林祥福的被窩。剛才屋頂被砸出的洞口紛紛落下來碗大的雨雹,砸到地上後猶如花開花謝。

林祥福感到小美蜷縮的身體在他懷裡瑟瑟打抖,接下去像是用手撫平一張柔軟的宣紙,林祥福的身體慢慢將小美蜷縮的身體鋪平。他感到小美的身體正在舒展,兩人的衣服緊緊貼在一起,小美的體溫被點燃了,變得灼熱起來,透過衣服溫暖了林祥福。接下去林祥福再也聽不到雨雹的響聲,雖然兩人只有耳鬢廝磨,沒有肌膚相親,小美灼熱的體溫和緊張的喘息也讓林祥福淪陷了進去,其間林祥福驚醒似的感受到一次巨大的震動,彷彿房屋快要倒塌,他嚇了一跳,隨即他就返回到小美的體溫和喘息之中。直到第二天打開屋門,看見一塊石臼一樣巨大的雨雹橫在屋前,他才重新記起昨夜的那一聲巨響。

雨雹過後是一片蒼茫的景象,冬天堅硬的土地鋪上一層冰碴,如同結了冰的湖泊那樣在陽光下閃閃發亮。村裡不少茅屋在昨夜的雨雹裡倒塌,那些受傷和受驚的人站在白天的寒風裡,他們的身影像是原野上的枯樹散落在那裡。

林祥福去村裡走了一圈,流著眼淚的女人和裹著被子的孩子可憐巴巴看著林祥福,周圍零亂擺著從倒塌的茅屋裡撿出來的物件,一些男人正在試圖重新支起茅屋,於是屋頂的茅草散落開來,飄揚在寒風裡,懸掛在樹枝上,沾在人們的頭髮和衣服上。一些被雨雹砸死的牲口橫倒在地,牠們身上看不到一絲的血跡,牠們從茅棚裡被拖出來時身上沾滿茅草和冰碴子。牲口的死使那些女人哭聲淒厲,她們坐在地上對著蒼天喊叫著:

「這日子怎麼過呀?」

那些臉上凍出裂口的男人們則是眼淚汪汪,他們的聲音低沉可是更加絕望:

「這日子沒法過了。」

在村南幾座墳墓旁,一個被雨雹砸死的老人躺在一塊木板上,與失去牲口後哭天嚎地的悲哀不同,失去一位親人的悲哀顯得平靜,一塊已經破爛的白布蓋住死者的臉,他直挺挺躺在那裡。

沒有人為他哭泣,只有五個為他掘墳的男人在旁邊揮動鋤頭,他們是田氏五兄弟,他們身上冒著熱氣,鋤頭砸在冬天堅硬的泥土裡,他們的手掌震出血絲。林祥福走到他們面前,他們撐著鋤頭看著林祥福,田大對林祥福說:

「少爺,是我們爹死啦,被冰雹砸死的,一塊木盆那麼大的冰雹,砸在他的臉上,那冰雹還不碎。」

林祥福眼前浮現出死者生前的模樣,一個乾瘦的蹲在茅屋牆角的老人,他的雙手插在袖管裡,咳嗽不止。

二十二年前,這個人帶著他的五個兒子來到林祥福家的大門前,說他的名字叫田東貴,他指著五個兒子像是數數一樣,他們叫田大、田二、田三、田四、田五。他和兒子們逃荒來到這裡,只是問一下,能不能租給他們田地。當時田大十六歲,田五只有四歲,趴在大哥的背上睡著了。

林祥福的父親站在門外與田東貴說了很多話,然後田東貴和兒子們住進了與林家宅院後門相連的兩間茅屋。後來田氏五兄弟相繼成家後,那裡又新蓋十間茅屋。林祥福父親去世之後,母親覺得田大忠厚,讓他做了管家,他的四個弟弟一個一個長大後,就負責收租和做一些雜活。田氏五兄弟與父親田東貴初來時,林祥福只有兩歲,村裡人經常看見田大馱著林祥福在村裡和田間走動。

現在田大揭開那塊破爛白布,林祥福看見一張破碎的臉,身上沾著茅草和冰碴子,他蹲下去,將破爛白布蓋住田東貴,站起身對田大說:

「先抬回家去,用井水清洗,換上乾淨衣服,我去做一具棺材,再下葬。」

田大點頭說:「是,少爺。」

在家中的小美聽著村裡飄來的這些悲傷聲音,心裡忐忑不安,聽到林祥福回來的腳步聲,她走出屋子想要問些什麼,見到林祥福神情肅穆,她欲言又止。林祥福讓她去裡屋衣櫥裡找一塊白布出來,小美點頭回到屋裡,林祥福去了木工間。過了一會兒小美捧著一塊白布進來木工間,林祥福正在木料裡挑選出長而寬的杉木,小美把手裡的白布放在一隻凳子上,看著林祥福把杉木整齊堆到地上,蹲下去畫線,小美小心翼翼問他:

「是不是砸死人了?」

林祥福說:「砸死一個人。」

小美說:「這麼多人在哭,我還以為砸死不少人。」

林祥福說:「砸死不少牲口。」

林祥福停頓一下又說:「牲口可是莊稼戶的一半家當。」

小美問:「這是做棺材?」

林祥福點點頭,隨後認真看了看聰慧的小美。小美看著蹲在地上的林祥福,心想這是一個善良的男人。林祥福鋸起了杉木,小美看著鋸出來的杉木長度,問林祥福死者是不是個子很高,林祥福搖搖頭說個子不高,說棺材的尺寸是定死的,他說了一句老話:

「天下棺材七尺三。」

田氏兄弟安置好父親的遺體,過來給林祥福打下手,小美離開木工間去準備午飯。這時林祥福已經淨料了,正在打眼開榫,田氏兄弟幫著林祥福截榫塑形,又幫著林祥福組裝校準,淨面打磨的活田氏兄弟做了,他們不讓林祥福做,他們搬來椅子,請林祥福坐上去歇著,在一邊看著指導他們就行。

田氏兄弟打磨棺材時,說少爺的木工手藝了不得,沒用一根釘子,一天就做出了一副棺材,方圓百里之內找不出第二個了。

林祥福說方圓百里內的木匠都會做棺材,他說他的第一個師父說過,是個媳婦會做鞋,是個木匠會做材。林祥福又說一天做出一副棺材全靠他們兄弟五個幫忙,棺材又重又大,一個人做起來十分吃力,如果是他一個人做,別說一天,三五天也做不出來。

接近傍晚時,田氏兄弟抬起棺材從後門出去,林祥福拿著那塊小美織出的白布跟在後面。在田家沒有倒塌的一間茅屋裡,田氏兄弟把清洗後換上乾淨衣服的父親抬進棺材,接過林祥福手裡的全新白布蓋到父親身上,合上棺材蓋,田氏兄弟和家人向林祥福鞠躬,田大叫了一聲「少爺」後,哽咽地說不出話來了。林祥福眼睛也濕潤了,他對他們說:

「節哀順變。」

這是淒涼的一天,哭聲和嘆息聲此起彼伏,還有一陣一陣寒風在呼嘯。林祥福和小美被這淒涼之聲所籠罩,也被昨夜的突發之事所迷亂,兩人沉默不語,小美的織布機響了起來,林祥福呆坐在那裡。後來林祥福起身走進自己的房間,躺到炕上,小美的織布機仍在響著,這似乎是她源源不斷的言語,過了一會兒響聲戛然終止,林祥福聽到小美起身時凳子挪動的聲響,小美的腳步聲如履薄冰似的小心翼翼,走出屋門,走向另外的房間。

這個夜晚林祥福焦灼不安,屋頂上被雨雹砸出的窟窿向下流淌著月光,彷彿水柱似的晶瑩閃耀。悲傷的村莊在黑夜裡寂靜下來,只有風聲擦著屋簷飛翔在夜空裡,這些嗖嗖遠去的聲響彷彿是鞭策之聲,使林祥福起身走向小美的房間,他在穿過水柱般的月光時,抬頭看到屋頂的窟窿上有著一片幽深的黑暗,絲絲的寒風向他襲來。他走出屋門,走到另一間屋子,來到小美炕前,借助月光看到裹著被子的小美側身而睡,蜷縮的身體一動不動。林祥福遲疑片刻,在小美的身旁悄聲躺下來,聽著小美輕微勻稱的呼吸,他一點點扯過來小美身上的被子,蓋到自己身上,這時候小美轉過身來,一條魚似的游到他的身上。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。