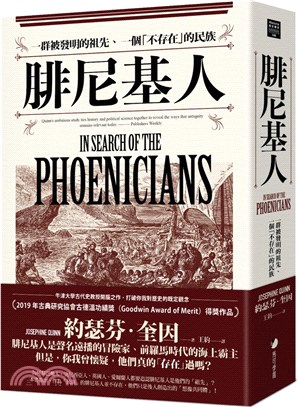

腓尼基人:一群被發明的祖先、一個「不存在」的民族

- 系列名:Historia歷史學堂

- ISBN13:9789860767186

- 替代書名:In Search of the Phoenicians

- 出版社:馬可孛羅文化

- 作者:約瑟芬‧奎因

- 譯者:王約

- 裝訂/頁數:平裝/480頁

- 規格:21cm*15cm*3cm (高/寬/厚)

- 重量:584克

- 版次:1

- 出版日:2021/08/05

商品簡介

2019年古典研究協會古德溫功績獎(Goodwin Award of Merit)得獎作品

牛津大學古代史教授開腦之作,打破你我對歷史的既定觀念

古史中聲名遠播的冒險家、前羅馬時代的地中海霸主

但是,腓尼基人真的「存在」過嗎?

為何黎巴嫩人、突尼西亞人、英國人、愛爾蘭人

都要追認腓尼基人是他們的「祖先」?

本書指出,作為「民族」的腓尼基人並不存在,

他們只是後人創造出的「想像共同體」!

【本書內容】

歷史記載,腓尼基人是地中海東岸的民族,善於經商與航海,勢力強大曾雄踞至地中海西岸,從西元前十六世紀至西元前六世紀,堪稱地中海霸主。

在希臘人和羅馬人崛起之前很久,腓尼基人就已經在地中海地區經商、到處定居,也精通航海術。但這群航海高手究竟是誰,始終在歷史上成謎。如此強大的民族,竟然不曾建立過自己的國家,甚至沒有留下自己的文字記載或文學作品。作者因此提出一個疑問:「誰是腓尼基人?他們真的存在過嗎?」

基於大量古代文本與考古證據,作者認為,我們現今所謂擁有共同身分認同、歷史和文化,擁有現代民族主義概念的腓尼基人,其實根本不存在。真實的腓尼基人不是基於民族或國家,甚至不是基於共同歷史或共同祖先,而是基於城邦、家族、殖民地互動與宗教崇拜而形成的群體。簡而言之,「腓尼基人作為一個民族」只是代代學者建構出的「想像共同體」,一個政治上的語彙,而非確實存在的歷史事實。

【國際書評】

奎因雄心勃勃地研究將歷史和政治科學聯繫在一起,揭示古代延續到今天仍然息息相關的事物。──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

奎因的這本書內容豐富、引人入勝,有許多圖片與深思熟慮的論證。這是一個引人矚目的廣泛研究,闡述了腓尼基人是一個政治而非種族的名詞。──《前言評論》(Foreword Reviews)

奎因對現代國家觀點如何阻礙我們對歷史身分的理解,非常專業。──密涅瓦線上大學(Minerva)多米尼克.格林(Dominic Green)

腓尼基通常被認為是希臘文明的統一先驅,而且使之相較下顯得黯然失色。然而,在本書中,牛津大學古代史教授奎因認為,原始「腓尼基人」身分或文化的這一整個概念,可能根本不存在。相反地,證據顯示,腓尼基人不可能將自己視為一個超越城市或家庭層面的族群。因此,奎因認為腓尼基的歷史發明,以及腓尼基民族身分認同的敘述,本身更值得研究。──《新批評》雜誌(The New Criterion)

這是一本突破性、精湛、原創的書,顯示了古代腓尼基人如何成為現代民族主義所扭曲的範疇之下的受害者。奎因提供了一個新的視野,博學程度令人印象深刻,並提醒我們應該重新審視「種族」甚至「文明」是否必須成為可行的分類範疇。──台拉維夫大學伊拉德.馬爾金(Irad Malkin)

刺激又原創。奎因廣泛探討我們所說的「腓尼基」這個名詞,如何在不同時期各有其歷史意涵──彼得.凡.多梅倫(Peter van Dommelen),《劍橋史前史:地中海的青銅與鐵器時代》共同編輯

作者簡介

約瑟芬.奎因Josephine Quinn

牛津大學古代史教授和伍斯特學院研究員,也是希臘西部和布匿地中海研究的聯合主席。

王約

畢業於美國威斯康辛大學東亞語文所、喬治梅森大學宗教與文化研究所,曾任職漢聲雜誌、商業周刊、壹週刊、美國華府作協會長。譯有派翠克.弗莫《時光的禮物》、羅柏.卡普蘭《重回馬可孛羅的世界》,以及《紙的世界史》、《偷書賊》、《威尼斯共和國》等書。

目次

導論

第一部 魅影腓尼基人

第一章 黎巴嫩沒有駱駝

第二章 泰倫之子

第三章 海上民族

第二部 四海八方

第四章 文化政治

第五章 托非特燔祭圈

第六章 城邦之王的地中海

第三部 帝國的身分認同

第七章 第一個腓尼基人

第八章 腓尼基新世界

第九章 腓尼基群島

結論

略縮語對照表

注釋

參考書目

書摘/試閱

在本書的一開始,我想先從和腓尼基人相隔遙遠的天邊著手,從愛爾蘭劇作家布萊恩.弗雷爾(Brian Friel)經典劇《翻譯》(Translations)的尾聲說起,一九八○年該劇在北愛爾蘭德里(Derry)市政廳舉行首演。我們在虛構村莊貝萊.比格爾(Baile Beag,意指小鎮)的學校教室裡,背景是弗雷爾多部作品常客的多尼戈爾郡(Donegal)。年代設定是一八三三年,就在英國人設立公立學校制度不久之後;英政府把英語當作授課語言,取代一些較不登大雅之堂的鄉野私塾所使用的愛爾蘭語。甚至更近期時,有一大隊英國士兵來到貝萊.比格爾,為新成立的愛爾蘭軍械測量局出任務,該局旨在將所有的愛爾蘭地名改成英語地名,而一位名叫喬治.尤朗的英國中尉在跳完舞之後失蹤了。怒火中燒的英軍成群湧入鎮上,上尉藍西宣布了根本無助於該青年行蹤的消息,只說如果在二十四小時內找不到人,就要殺光鎮上所有牲口;如果四十八小時內找不到人,就要將這塊殖民地夷為平地。一片恐慌隨之而來,年邁的校長歐唐尼爾仍留在舞台上,和他在一起的是他昔日學生瑪利亞和傑克,還有他已喝下肚的幾杯黃湯。離去前,他留給學生和觀眾的是古羅馬詩人維吉爾(Virgil)在《埃涅阿斯記》(Aeneid)中,對迦太基的描述,他一面說,一面將拉丁原文翻譯成愛爾蘭文:

且說有一座古城,據稱,在所有的國土中,朱諾最鍾愛它。女神滿懷目標和希望,有意想讓這座城池統領萬邦,倘若命運眷顧的話。然而,她發現有一支特洛伊人血脈的後裔部族,有朝一日將會摧毀泰爾人所建的這些塔樓,從此成為一個統治遼闊領土的民族,以煊赫軍威殲滅利比亞。這就是,這就是命中注定。我到底怎麼了?後見之明的我當然知道。我要重來一遍……

把《埃涅阿斯記》第一部裡的這句話,放進愛爾蘭經歷大英帝國主義的一齣戲裡,究竟要做什麼?弗雷爾顯然是在暗示,歐唐尼爾校長年輕時盛行的一股愛爾蘭思潮,認為這座島嶼是腓尼基人的殖民地,深受其文化影響,有些學者甚至主張愛爾蘭的語言可遠溯至腓尼基語。這個理論激發民眾把英國殖民統治愛爾蘭,視同高貴的迦太基與野蠻的羅馬之間的搏鬥。糟糕的是,歐唐尼爾校長之所以在翻譯過程結結巴巴,是因為維吉爾是用拉丁文來哀嘆腓尼基人的迦太基城;因為被占領者的故事,只能用占領者的語言來陳述。然而,弗雷爾的劇作卻理所當然是以英文寫作的。

弗雷爾在劇中最後一幕召喚起了愛爾蘭的腓尼基魂,使得《翻譯》一劇成了我們很好的破題處:這整齣戲足以凸顯集體身分認同是偶發的。不僅如此,劇中英軍抵達時,許多鎮民熱情接待,甚至伸出友誼之手,卻萬分驚訝發現英軍說的既不是愛爾蘭語、也非拉丁語、更不是希臘語,卻要來為愛爾蘭重新命名。眾人反對聲浪嘀嘀咕咕,舞台後方傳來嚴正反抗的流言滾滾,凡此種種都是被英國法規激起的怒火,但鎮民聯想到的是眼前生活的環境,而非整個愛爾蘭。歐唐尼爾校長的母語也是愛爾蘭語,他對愛爾蘭傳統與歷史的喜愛,受到酒精的渲染歪曲,也因為一心一意想到新成立的公立學校謀職,使他有所妥協。劇終之際,他和學生傑克一同緬懷起當初攜手行軍二十三英里到斯萊戈,參加一七九八年反抗英國的「聯合愛爾蘭人會」革命運動:「兩名英勇青年肩上扛著長柄槍,口袋裡揣著《埃涅阿斯記》」,但是「在費倫的酒吧裡」,鄉愁湧上心頭,「desiderium nostrorum─我們自己的需要!」他們轉過身往回走。「傑克,我們的責任要留給更古老、更安靜的事物。」

唯一堅決對英國人保持抗爭態度的一個人,就是歐唐尼爾校長的兒子馬努斯,他是個模稜兩可的角色,令人深表同情,但也同時很軟弱、善妒,而且還可能是劇終時的凶手。他的兄弟歐文恰恰相反,久居都柏林多年後剛剛返鄉,深以流利英語為榮,滿懷熱心協助更名計畫。他認為,這項計畫是在幫助祖國落後又有點封閉的角落和他自己的過往走向現代化,直到他瞧見藍西上尉發布公告後,才幡然悔悟自己鑄下了大錯。歐文的愛爾蘭出身與從屬關係,在殘暴的外國軍隊壓境下才得以浮現,但他改變心意的舉動卻顯得非常唐突,錯綜複雜的情況很快就消散,只剩下非黑即白。事件駭人聽聞的轉折對每個人的影響並不完全相同。對弗雷爾的大多數角色來說,感覺上身為愛爾蘭人是出於一股傷感,是基於眼前的情勢,更多於出自天性或信念。在這種特殊殖民地背景下,無論形成他們自我概念的偶發因素為何,這提醒了我們,把種族標籤強加在自我感覺矛盾或根本不感興趣的人身上,有多麼的危險。這些人的集體身分認同來來去去,有時候從來不超出他們鄉里甚至家族的範圍。腓尼基人,我在本書主張的,就恰恰是這樣一則個案。

古代腓尼基人被賦予許多榮銜,上自發現了北極星,下到發明了康沃爾奶油茶(Cornish cream tea),無庸置疑,這群來自黎巴嫩山(Mount Lebanon)腳下狹長海岸地帶,被希臘人貼上腓尼基人標籤的水手、商人和拓荒者,對古代地中海有大得不成比例的影響力。大約在西元前一二○○年,安那托利亞的西臺人(Hittites)、加西特人(Kassites)建立的巴比倫王朝、和希臘的邁錫尼人(Mycenaean)衰敗之後,地中海就成了腓尼基人的天下。商人來自黎凡特(Levant)所屬各個港口,包括泰爾(Tyre)、西頓(Sidon)、比布魯斯(Byblos)和貝魯特(Beirut),他們抓住了無窮的大好新契機,從黎巴嫩山運來杉木,還有精美的鐵製、象牙與玻璃工藝品,交易西方所產的生鐵。在這個過程中,他們的航海技術精益求精,據說他們還教導希臘人另一項他們的發明產物:字母。他們航行遍及整個地中海,還超出地中海,而且起碼自西元前九世紀起,便從家門前的賽普勒斯島遠抵西班牙的大西洋岸,開始打造殖民地,比希臘人開始往西遷徙還要更早。

腓尼基的這些西部殖民地當中,最負盛名的就是迦太基,傳說中建造者是泰爾公主狄多。迦太基本身就是獨霸一方的強權,和羅馬在西部激烈爭奪霸主地位,在漢尼拔(Hannibal Barca)領導下差一點就成功了。希臘歷史學家波利比烏斯(Polybius)曾親眼目睹迦太基在西元前一四六年被羅馬人摧毀,他說,迦太基應該是當時全世界最富庶的城市。

縱然如此,腓尼基的歷史卻始終不受古典歷史學家和考古學家的青睞,他們對希臘的輝煌和羅馬的宏偉比較感興趣。近東或東方研究系所開了語言課,反正就是教了課程;腓尼基人遺留下來的史料往往被當作研究聖經或史前考古使用;再加上欠缺傳世的文學作品,腓尼基人根本與絕大多數靠希臘與拉丁文本培養出來的古典學者絕緣。唯一罕見的例外是英語世界裡的米莉安.巴爾穆斯,她研究考古與錢幣學,經常要分析腓尼基人對薩丁尼亞、西班牙與近東的貢獻,並為後進女性學者開疆拓土;很榮幸能以她的名義在塔夫茲大學(Tufts University)發表以此為主題的幾場講座。

不過,我的意圖不只是要把腓尼基人從屈就的沒沒無聞中搶救出來。事實上剛好相反,我要證明他們其實並未以具有自我意識的共同體或「民族」存在過。「腓尼基人」這個字眼本身是希臘人發明的產物,在我們現存的古代資料裡沒有足夠的證據顯示,在超出城市或根本在很多時候只不過是家族範圍以外,這些腓尼基人仍看待自己或舉止行為表現得像是個共同體。截至目前第一個也是唯一一個在古代世界裡自稱腓尼基人的,是西元三或四世紀時埃邁沙(Emesa,今天敘利亞的霍姆斯)的希臘小說家赫利奧多羅斯(Heliodorus),但他的說法不符合腓尼基歷史傳統上的時間和地理範圍,我之後會在本書隨時質疑它。

本書想做的是,探究這個共同體,以及對這個我們稱之為「腓尼基人」的古代民族很重要的身分認同,並且提出質疑:為什麼其他個人和民族如此熱衷於想成為腓尼基人?從古希臘和羅馬起,到現代歐洲諸國興起,乃至於當代地中海民族國家皆然。我的主張是因為後世為腓尼基人安上了「民族」的現代概念。厄內斯特.蓋爾納(Ernest Gellner)曾如是說:「民族主義並不是民族對自我意識的覺察,而是從無到有創造了民族。」我認為,在腓尼基人這個案例裡,是現代的民族主義創造並維繫了一個古老的民族。

近年來,身分認同深受學術界青睞,成了一系列爭取平等與自由等重要政治鬥爭的學術旁注。從種種的調查我們已經得知,身分認同不是我們與生俱來為何那樣簡單、基本的事實,而是在我們所生活的社會與文化背景,由其他人和我們自己創造出來的產物。但這並不是說身分認同必然來自自由選擇所致,也不是說它們無法被真正強烈感受到;把某樣東西形容成是想像而來的,並非要將它貶斥為虛構的。同時,我們的身分認同也是多樣的。我們認同與被認同是根據性別、階級、年齡、宗教和許多其他東西,而我們可以同時有兩種以上的認同,不論那些認同互相吻合或彼此矛盾。此外,身分認同在不同時空下是會變動的:面對不同的人或不同的背景,我們會扮演不同的角色;而且在不同的狀況下,不同的身分認同對我們具有不同程度的重要性。

特別是,一般人總假設我們都把自己界定為某個特殊民族或「族群」(ethnic group)的一員,一種出於相同起源、祖先,以及通常是固有疆域的共同連結,而不只是出於當代政治、社會,或文化淵源、遺緒的某種假定。這個概念也和十九世紀歐洲關於民族主義和身分認同等獨特觀點有關,而這個概念與其他時空下的反例(counterexamples)顯得格格不入。

至於十九和二十世紀的殖民統治者、傳教士和人類學家用在非洲部落,但如今已名譽掃地的分類法和標籤,也提供了很多眾所周知的例子,來說明「種族假定」(ethnic assumption)會扭曲旁人的從屬關係和自我的理解。舉例來說,薩伊的巴納納人(Banande)過去習慣簡單自稱bayira(意指農人或工人),直到一八八五年英國的烏干達殖民政府與比利時的剛果殖民政府分割出國界,才從另一群如今稱為巴康荷人(Bakonzo)的bayira裡面被徹底劃分出來。更教人驚訝的是,尚比亞的東加人(Tonga)因為是由外人命名的,根本不認為自己是有別於他們鄰人的一個統一群體,結果在其他群體中他們很容易就潰散、也容易遭到同化。但事實上,這些群體確實擁有自稱的集體身分認同,只不過更強勢的區域參與者往往認定他們沒有身分認同。當地人接受一系列的標籤,以及某些具非洲內涵的種族性與部落性,這顯示出外部的身分認同對內部關係與自我理解會產生影響。當然,這類外部標籤現象,並不局限於非洲或西方殖民主義,其他個案還包括了中國漢族對苗人與徭人的種族分類,而且類似的手法也發生在蘇聯政府身上。

這類手法危險重重。當年,比利時殖民政府當局交手中非王國盧安達時,他們故技重施又對當地人貼標籤,好區隔在社會與政治統治階級中兩個各據山頭卻關係非常接近的群體,把這些人劃分為兩個相異的「種族」,分別是胡圖族(Hutus,被識別為原始農人)與圖西族(Tutsis,被識別為較開化的移居人口)。這麼做不容易,例如在一九三○年時,比利時進行了一次人口普查,想確立應該在被調查者的戶籍卡採用哪種分類標準;在某些情況下,會用牛隻牲口數量來辨別身分,例如擁有超過十頭牛的人會被歸類為圖西族。在一九九四年四月到七月之間,有五十餘萬圖西族人遭到胡圖族人屠殺,後者往往就是依據戶籍卡來辨識受害人的「種族」身分。

「種族假定」也徒增歷史學者方法論的困擾。諸如腓尼基人這類標籤,其根本困擾就是在還沒有提出問題之前,就已經先有了相關歷史解釋問題的答案。這些標籤假定它們所選定的人群之間存在著某種根本的共同性,但這共同性是不易被證實的;它們創造了新的身分,但這些身分就我們所知並不存在;這些人被凍結在特定時間的身分裡,但其實身分認同應該是在連續不斷的建構過程中由內而外形成的。借用保羅.吉羅伊(Paul Gilroy)的說法,「種族絕對主義」(ethnic absolutism)可以使現實中的顯著差異同質化。這些標籤也促使歷史學家以一種非常抽象的大尺度來做歷史解釋,專注在想像的身分,而無視更具體、有意識又有趣的群體和他們的故事。在這種情況下,遮蔽了家族、城市、區域的重要性,更別提給性別、階級和地位等其他社會身分打上印記。總之,他們便宜行事,沒有確確實實看待歷史上的證據。

結果,近期的學術界傾向於不把種族淵源(ethnicity)看作是某個地區或群體的永恆真相,而是當作在某些時間點上,在特定社會和歷史背景下所出現的意識形態,且特別是在改革或危機之際,譬如國家興起、被外族征服之後、民族大遷徙之際,或者根本並不總是那樣時。有時,我們可以追溯到這些發展在歷史上的軌跡,譬如詹姆斯.史考特(James C. Scott)引用俄羅斯邊境被歷代俄國沙皇、鄂圖曼人、波蘭人充作騎兵的哥薩克人(Cossacks)為例,他說哥薩克人「不折不扣伊始於遍及歐俄的逃跑農奴,聚集在邊界。依照他們所在的地點,成了各種『主子』(host),像是頓河哥薩克人(Don,在頓河谷地),以及亞速哥薩克人(Azov,海水的意思)等等。」

古代的歷史學家和考古學家,都已經引領風騷進行這些新的種族研究,他們專注在歷史性、靈活性,以及古代地中海區域種族身分認同的各種重要性上。比方說,對於青銅時代各帝國滅亡後,近東地區的摩押人和以色列人這些新族群的興起,他們將之描述為古代時期希臘人之中的「共性結晶」(crystallisation of commonalities)。他們還追溯到後續種族意義的變化,以及這些身分認同如何形成。譬如,關於希臘化(Hellenicity),學者們就曾描繪過西元前五世紀的一次變化:原根據基於共同歷史或傳統的「聚合」概念為標準,來界定希臘人身分認同,卻改採與非希臘人(尤其是波斯人)的區別為標準;接著另一次變化是在西元前四世紀,當時希臘知識分子本身都在爭辯著希臘在當代世界裡,是否擁有共同的歷史、文化或價值。在希臘化時代來臨之前,至少在埃及的官方文件中「赫楞」(Hellene,希臘人)這個字,只不過簡單代表一種擁有特權的稅級身分,可能是猶太人、色雷斯人,或其實是埃及人。

儘管凡此種種充滿魅力,但眼下有一種危機,那就是近來對古代種族的緣起、體制或甚至是式微所引起的可觀興趣,已經遮蔽了它的相對稀有性。古代建構種族的驚人個案,不表示這樣的現象就是基準。原則上,我們有很好的理由可推測,若沒有識字、教育、通訊、交通和交流等

現代化程度,古人的共同身分的基礎,規模會比那些大多數現代所討論的種族還要小得許多,此外,若沒有歷史學家和系譜,人們就不會那麼重視在某種程度下維繫多數族群身分的祖先觀念和血緣關係。實際上,有證據顯示遍及整個古代地中海區的共同身分認同,的確是以「城邦」的層次連結成一體的,而在這些共同體裡,那些共同祖先或歷史關係的概念,幾乎和建構「集合體」的標準毫不相干。比方說在希臘城邦裡,共同身分的標準通常取決於政治、法律,還有在某些情況下是文化,而眾所周知,羅馬人偏好在起源傳說故事裡強調他們是混融的起源,還會定期解放他們的外族奴隸,使他們的後代成為完全的羅馬公民。

這意味著一些知名的古代「民族」可能根本不是「民族」。新近的研究顯示,如古大不列顛和愛爾蘭的凱爾特人(Celts),還有古克里特島的米諾斯人(Minos),這類相似的群體根本是頭一次研究或「發現」他們的考古學家,在現代時期創造出來的,甚至連希臘人的共同身分也值得存疑。雷貝嘉.馬丁(S. Rebecca Martin)近期曾指出:「赫楞的原型並無清楚的配方」,而儘管精英知識分子在討論希臘人本質時所用的證據,也非常可疑:到底對絕大多數希臘人而言,「身為希臘人」有多大意義?無疑的,肯定比對現代的學者們意義來得少。在接下來的篇幅裡,我會主張腓尼基人落在某個中間點,他們不像米諾斯人或大西洋凱爾特人(Atlantic Celts),因為古代證據足已證明腓尼基人被視為是集合體。但是也不像希臘人那樣,因為這個證據完全是外部的。而且腓尼基人是另一個好例子,可以顯示出古代地中海民族的共同身分被曲解的程度有多嚴重。

本書分為三大部分,是我在波士頓塔夫茲大學三場「巴爾穆斯講座」(Balmuth Lectures)內容的擴充版。第一部分,我會將我們習以為常視為統一民族或文化的腓尼基人形象,和我們眾多古代資料所記載的迥異故事做個對比。第一章陳述現代修辭和政治裡腓尼基人的現代形象。我會從二十世紀的黎巴嫩和突尼西亞入手,那裡的新興國家認為有腓尼基人作為語言和精神祖先,大有好處。但我認為這類現代利用古代腓尼基人的手法,全是因為將腓尼基人概念化為一個「國族」(nation)所致,而國族的概念是個相當新穎的想法,是十九世紀歐洲民族主義人士的產物。

第二章我會鋪陳自我身分認同的古代證據,證明我們所謂的族群其實難以成立。雖然我們曾出土超過上萬份腓尼基碑文,但是它們幾乎全都是祈禱文或悼文,只能根據那個人與其家庭關係,或者通常是與其城邦或出生島嶼的關係,來辨識往生者的身分。在已逝的古人面前,我們沒有證據顯示他們是腓尼基人,或者他們用過什麼集體的自我陳述,或是有某種共同的祖先、起源甚至原鄉。在第三章裡,我會採用由內而外的觀點,特別是引用希臘人和羅馬人的文學作品,來證明即使他們自己把「腓尼基人」定義為一個集合名詞,他們也只是把這個名詞當作非常含混的標籤來用,以區隔社會與文化的各式各樣差異,包括語言上的差異,而不是要藉由在歷史、領土或血統上的關係,來標示腓尼基人是一個迥然不同的族群。

在第二部分裡,我會從文本轉向文物和習俗,觀察腓尼基語族(Phoenician-speaking people)在家鄉與海外的活動與互動,但不會一開始就假設他們是以「一個民族」為單位進行活動。我在第四章裡的主張是,物質文化沒有任何證據顯示曾經有過一個較大型的腓尼基文明,這樣的文明

一直到迦太基在西元前五世紀末才開始鑄造錢幣,也才出現繪製著一棵棕櫚樹(palm,這個字在希臘文稱為phoinix)的錢幣。然而即使如此,也不足以讓他們擁戴一個集體的身分認同,利用phoinix(棕櫚之民,腓尼基人)這個外在概念,來鞏固迦太基正值崛起的區域勢力。我特別觀察了海外殖民地的影響力,因為海外殖民地往往意味著距離能加強同鄉之誼的身分認同,他們雖然和遍布於地中海區的黎凡特群體之間有大量的文化與科技交流,但這些互動關係都是局部又模稜兩可的,而且他們也同時和許多其他民族和地區有著良好的關係。

在同一個時間裡,遷徙的力道的確曾在超越家族、職業與城鎮關係的腓尼基語族次團體之間,產生新的文化與政治關聯性。因此,在第二部分的下半部,我會探究宗教領域裡製造群體的兩大個案:第五章討論天空之神巴力.哈蒙(Baal Hammon)的崇拜:在西元前八世紀時,有一群數量相當少的移民從黎凡特群體裡分裂出來,他們以嬰孩獻祭的儀式增進彼此關係緊密;第六章講述「城邦之王」美刻爾(Melqart)的崇拜,這種信仰至少從西元前四世紀起,就凝聚起他們故鄉以西的大批移民群體。在這兩個群體裡,迦太基都是關鍵要角,而我將舉證,在西元前四世紀時遍及整個使用腓尼基語的地中海區裡,政治、宗教與文化交互關係,恰恰再度與迦太基從城市崛起搖身成為帝國強權的時機不謀而合。

本書的最後一部分將論述這些魅影般的腓尼基人多彩多姿的餘生。我認為儘管大多數教科書的觀點都說,腓尼基的歷史是在東部遭到亞歷山大大帝征服、西部的迦太基被摧毀之後告終,但是腓尼基文化與歷史過往卻在希臘與羅馬時代大受青睞。這樣的青睞竟是受到東部(第七章)與西部(第八章)的局外人觀點所帶動,而且是以文化認同而非種族認同為前提。原初的黎凡特城邦與殖民地仍關注他們在地的歷史與爭議,但同時又用「腓尼基主義」(Phoenicianism)互相競逐推動大國霸權。

歐洲後來的歷史一直重複著這個模式,自現代時期初始以來,「腓尼基人身分認同」就經常出現在國族認同(national identities)的建構中。我在本書的最後一章探討了另一系列例證,它們可以帶我們回到本書的開頭,也就是十六到二十世紀之間,英國與愛爾蘭知識分子心中糾結的腓尼基人身分認同課題。英國知識界的空想家為大不列顛帝國建構了腓尼基歷史淵源和權威性,而如我們所見,愛爾蘭學者也以他們島上子虛烏有的腓尼基殖民地,來反抗英國的帝國野心。早在民族國家興起之前,也就是我開宗明義所談的,連現代學術界自己都稱腓尼基人是個「民族」─腓尼基人就這麼為民族主義思想做出了貢獻,並被民族主義思想建構了出來。

我的基礎理論在這裡有個明顯的爭議,那就是我是用「默證」來主張古代使用腓尼基語的人極少自認是腓尼基人。或許有人會質疑我,欠缺集體身分認同不代表他們不存在,特別是我們完全沒有腓尼基人留存下來的文學作品和相關物證。也或許有人會認為,由於我們沒有腓尼基人可能更自然表達和探討共同身分的文學資料,才使得我們對他們的自我了解有了錯誤印象,儘管也沒有確實跡象顯示腓尼基人是否真有過這樣的文學作品。因此,在本書裡我仍指出,欠缺共有的身分,可能甚至足以解釋這樣的文學作品為什麼從未存在過。還有的人甚至強調,黎凡特的主要沿海城市都圍繞良港而建,絕大多數至今猶在,只不過少有人知其古代的深度或甚至原址在何處(考古挖掘可想而知通常止步於壯麗的羅馬文化層)。雖然來自西地中海區的物證更為豐富,但卻鮮少發表、受到了解,而且廣泛的碑銘記載幾乎全數都是宗教聖所的公式化獻詞。未來如果

能找到新的碑文,或能佐證腓尼基人的身分認同。

不過,我的主張並非那麼「默證」,而是「為沉默仗言」,足以開啟其他的調查空間。我無法舉證古代地中海區的人無人曾自認是腓尼基人,未來我也難以辦到。但是,若找不到對此共同身分的肯定證據,我仍將堅持我們不可以獨斷採納某個假設來做研究。我們不必根據自己的喜好,就把武斷的標籤貼在這道知識的鴻溝上:我們可以選擇與其緊握現有證據不放,不如求其所陳述的內容。本書非關腓尼基人身分認同欠缺證據,而是關於我們對這個事實能做些什麼。

同時,我應該要一開始就聲明在先,我主張腓尼基人不是自我意識的共同體,或甚至不被清楚劃定為歷史上的文明,並非新創,近年來早有大量的學者做過這個論點的各式各樣研究,包括Claude Baurain、Corinne Bonnet、Eduardo Ferrer Albelda、Giuseppe Garbati、Helena Pastor Borgoñon、Tatiana Pedrazzi、Jonathan Prag、Michael Sommer、Erik van Dongen、Nicholas Vella和Paolo Xella。我的研究獲益於他們甚多,在空間上得以擴展,跨越整個地中海,而在時間上,上窮青銅時代下至古代末期,還有在範疇上得以探究古代世界裡腓尼基語族身分認同與此關係的一系列另類模式,並得以將民族主義論述裡的現代腓尼基人觀念脈絡化。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。