相關商品

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

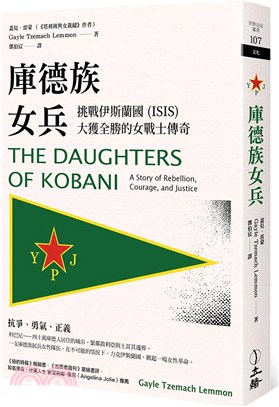

《紐約時報》暢銷書.《出版者週刊》星級書評.

知名演員、社運人士 安潔莉娜・裘莉(Angelina Jolie)推薦

《塔利班與女裁縫》作者最新力作

抗爭、勇氣、正義

科巴尼――四十萬庫德人居住的城市,緊鄰敘利亞與土耳其邊界,

一支庫德族民兵女性隊伍,在不可能的情況下,力克伊斯蘭國,掀起一場女性革命。

這不僅僅是軍事壯舉,也是政治運動

震撼伊斯蘭國的女兵,一場戰爭前線的女性革命!

這故事意義重大,其重要性絕不亞於敘利亞內戰。

二○一四年,東北敘利亞,可能是史上最近一場女權革命的所在。但同一年,一支全女性民兵在一個小城抵抗伊斯蘭國的事情卻很少有人知道。

當時,敘利亞內戰烽火連天,伊斯蘭國橫掃大片江山,攻城掠地,散播恐怖。一場看似不可能的科巴尼之戰,出現一支女子戰鬥部隊,在整個北敘利亞對抗伊斯蘭國。一路下來,這些婦女散播她們的政治願景,決心實現女性平等,與買賣女人的敵人逐屋、逐街、逐城戰鬥。

本書作者蓋兒.雷蒙根據多年的實地採訪,投入數百個小時的訪談,為我們介紹了這些在前線作戰的庫德族女兵,她們意志堅決,不僅要消除伊斯蘭國的恐怖,更要證明女性也可以領導作戰,而且應該享有爭取和平的平等權利。

報導力道萬鈞,行文氣勢奔騰,《庫德族女兵》寫活了一群婦女:不僅要在戰場上擊敗伊斯蘭國,而且要改變自己中東那一角之地及其周邊女性的人生。

知名演員、社運人士 安潔莉娜・裘莉(Angelina Jolie)推薦

《塔利班與女裁縫》作者最新力作

抗爭、勇氣、正義

科巴尼――四十萬庫德人居住的城市,緊鄰敘利亞與土耳其邊界,

一支庫德族民兵女性隊伍,在不可能的情況下,力克伊斯蘭國,掀起一場女性革命。

這不僅僅是軍事壯舉,也是政治運動

震撼伊斯蘭國的女兵,一場戰爭前線的女性革命!

這故事意義重大,其重要性絕不亞於敘利亞內戰。

二○一四年,東北敘利亞,可能是史上最近一場女權革命的所在。但同一年,一支全女性民兵在一個小城抵抗伊斯蘭國的事情卻很少有人知道。

當時,敘利亞內戰烽火連天,伊斯蘭國橫掃大片江山,攻城掠地,散播恐怖。一場看似不可能的科巴尼之戰,出現一支女子戰鬥部隊,在整個北敘利亞對抗伊斯蘭國。一路下來,這些婦女散播她們的政治願景,決心實現女性平等,與買賣女人的敵人逐屋、逐街、逐城戰鬥。

本書作者蓋兒.雷蒙根據多年的實地採訪,投入數百個小時的訪談,為我們介紹了這些在前線作戰的庫德族女兵,她們意志堅決,不僅要消除伊斯蘭國的恐怖,更要證明女性也可以領導作戰,而且應該享有爭取和平的平等權利。

報導力道萬鈞,行文氣勢奔騰,《庫德族女兵》寫活了一群婦女:不僅要在戰場上擊敗伊斯蘭國,而且要改變自己中東那一角之地及其周邊女性的人生。

作者簡介

蓋兒.雷蒙 Gayle Tzemach Lemmon

《紐約時報》暢銷書《艾希莉的戰爭》及《塔利班與女裁縫》作者。外交關係委員會高級研究員,國家安全科技公司Shield AI合夥人兼行銷長。為CNN、PBS、MSNBC及NPR常客,評論國家安全問題。

《紐約時報》暢銷書《艾希莉的戰爭》及《塔利班與女裁縫》作者。外交關係委員會高級研究員,國家安全科技公司Shield AI合夥人兼行銷長。為CNN、PBS、MSNBC及NPR常客,評論國家安全問題。

序

【自序】

作者識

這本書裡的故事都是真人真事,是我花了三年時間,在三個國家所做的調查及訪問寫成的,包括二○一七至二○二○年在敘利亞東北部的採訪報導,以及在全美各地及伊拉克北部所做的一百多個小時的專訪。

我的目的是要為未來的歷史提供最可能的精確報導,因此,在日期、時間及事件的重建上我力求精確,包括對族群多元、觀點各異的人物作訪問時的對話。

在敘利亞東北部,無論是現在或美國介入此一地區時,安全都是首要之務。對一些和我有過對話的人,基於對安全及隱私的尊重,一些來自美國的人,我都是用化名,並略去了足以暴露身分的細節。某些人,包括婦女防衛軍(YJP)的戰士,我則只用其名而隱其姓。

作者識

這本書裡的故事都是真人真事,是我花了三年時間,在三個國家所做的調查及訪問寫成的,包括二○一七至二○二○年在敘利亞東北部的採訪報導,以及在全美各地及伊拉克北部所做的一百多個小時的專訪。

我的目的是要為未來的歷史提供最可能的精確報導,因此,在日期、時間及事件的重建上我力求精確,包括對族群多元、觀點各異的人物作訪問時的對話。

在敘利亞東北部,無論是現在或美國介入此一地區時,安全都是首要之務。對一些和我有過對話的人,基於對安全及隱私的尊重,一些來自美國的人,我都是用化名,並略去了足以暴露身分的細節。某些人,包括婦女防衛軍(YJP)的戰士,我則只用其名而隱其姓。

目次

推薦評論

地圖

作者識

人物介紹

前言

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

後記

致謝

延伸閱讀

參考資料

地圖

作者識

人物介紹

前言

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

後記

致謝

延伸閱讀

參考資料

書摘/試閱

【內文試閱】

前言

決定前往伊拉克及敘利亞邊界,多少有點勉強。我提醒自己,你已經放棄了戰爭――至少不是那麼熱中了。過去十五年,我選擇了一條別人避之唯恐不及我卻樂此不疲的道路,回想起來還真自責不已,但我還是決定回頭,繼續走上了這條老路。

這麼多年來,我講的故事,不是戰爭就是和戰爭相關的。我的第一本書《塔利班與女裁縫》,講的是一個青少女,在塔利班政權下,靠著從客廳開展的生意,為自己的家人撐起了一片天,也為街坊鄰居打開了一條生路,為山窮水盡的歲月帶來了希望。我愛上了阿富汗――那股觸目可見的強悍、韌性及勇氣,是在美國人的身上難看到的。透過這本書,我傳達給讀者的是,那些年輕女性每天都在冒著生命危險為未來奮鬥。

《塔利班與女裁縫》把我帶往下一本書:《艾希莉的戰爭》(Ashley’s War)。這書寫的是在一個官方禁止女性參與地面戰鬥的時期,一支全由年輕女性組成的部隊,對我所造成的改變,一如我的第一本書。戰爭所帶來的動盪與劇變再度為女性開創了新局。報導過程中,我親眼目睹了這些女性的堅忍不拔,以及她們在阿富汗戰場上表現的勇敢,內心油然而生一種強烈的責任感:我要把她們的故事寫出來,不使她們隨歷史的洪流湮沒。

後九一一時代的衝突塑造了我的人生:結婚不過數日就束裝前往阿富汗,為《塔利班與女裁縫》展開第一輪的調查。兩年後,人在阿富汗為全書收尾時,發現自己懷了第一個孩子。懷第二個孩子後,整個人投入《艾希莉的戰爭》,埋首研究特戰部隊的任務與行動,期間與一個美軍陣亡官兵家庭經常保持聯繫,她們的女兒對我影響至深,徹底改變了我的認知,第一次瞭解陣亡將士紀念日真正的意義。

對這份工作,我深感榮幸。但那些遠方的人和事,我自己在意也就罷了,還努力地想要讓美國人也關心,卻也耗竭了我的感情。兩種生活,一邊是家庭,一邊是投身戰爭,使我身心俱疲,在電影《危機倒數》(The Hurt Locker)拍攝期間,心裡常跟自己說,妳熱望著說服美國人關心他們的衝突,一轉身卻又陷在雜貨店裡,眼光落到架子上的麥片盒,這才發現,那些仍在進行的戰爭,在美國,根本沒有誰在乎。

我決定暫時為自己充個電,談談那個扶了我一把的單親母親社團的故事。

然後,接到一通電話,一切都改變了。

「蓋兒,妳一定要來這裡看看。我可不是說著玩的――太不可思議了。」二○一六年年初,接到凱希從一個陌生號碼打來的電話。她是陸軍特戰部隊的一員,派駐在敘利亞東部,當時,美國支持的武裝力量正在當地對抗伊拉克及敘利亞的伊斯蘭國(ISIS)極端分子。這是她的第三次調動。二○一○年,她服役於伊拉克,是一名憲兵軍官。二○一一年,請調阿富汗,服務於七五遊騎兵團。最初,她隸屬於我在《艾希莉的戰爭》中所寫的那支全女性隊伍。在阿富汗待了幾年之後,加入陸軍特戰部隊,隨部隊到了敘利亞,投入與伊斯蘭國的戰鬥。

凱希告訴我,在敘利亞,她與在第一線對抗伊斯蘭國的婦女合作,在那裡,她們掀起了一場女性革命。她們是美國盟軍的一部分,與美國聯手對抗伊斯蘭國。她們服膺當時身陷牢獄的土耳其庫德人領袖阿布杜拉.奧卡蘭(Abdullah Ocalan)――其左傾的草根民主思想主張,追求社會真正的自由,婦女同樣負有責任――隸屬於庫德婦女防衛軍(Women’s Protection Units, YPJ)。凱希進一步說,早在伊斯蘭國崛起之前,她們就已經在為庫德族戰鬥,率領男人也率領女人作戰。眼看可能會被伊斯蘭國俘虜時,她們會引爆炸彈自盡。一旦進入戰鬥,美國女性人員所受的約束,她們完全沒有――什麼是可以做的,沒有規定;什麼是禁止的,也沒有規定――她們是狙擊手,是戰地指揮官,也可以指揮多條戰線的作戰。她們有共同的中心思想,開口閉口婦女平等、婦女權利,看在美國人的眼裡,她們是善於統御的領袖與意識形態狂熱分子的綜合體。她們說,婦女的權利眼下就要落實,就在今天,不該等到戰爭結束了再來認可。最特別的是,凱希說,連全由男性組成的人民防衛軍(YPG)的男人都敬她們三分。

「老實說,我還真嫉妒她們。」凱希說:「男人信得過她們。實在太不尋常了。

「說真的,蓋兒,這些女人的故事,不可思議,妳一定要來。」

一席話談下來,思考了好幾天。實在很難想像,中東這個地方,有一群女人,揮舞著 AK-47,落實了女性的平等――而且,有美國人在背後支持她們。

敘利亞戰爭肇始於二○一一年,一場兒童在學校發起的和平抗議,隨後演變成一場人道災難,舉世的領袖都同意,情勢極端嚴峻,亟待解決,於是,在地的與全球的勢力紛紛派出代理人投入戰爭。俄羅斯、卡達、土耳其、沙烏地及美國――全都在這場戰爭中扮演了各自的角色。早在二○一三、一四年,我就寫過,在敘利亞政策的擬定上,美國頗經過一番掙扎,最後才決定,在對抗伊斯蘭國的戰爭上,不借重敘利亞政權。二○一五年,我去土耳其採訪敘利亞難民營,將他們的故事分享於世界。到二○一六年,敘利亞內戰從在地人爭取民主的叛亂演變成一場油門全開的代理戰爭,一邊是支持敘利亞阿塞德(Bashar al-Assad)政權的(俄羅斯,特別是伊朗),另一邊則是不支持的(土耳其、卡達、沙烏地阿拉伯,餘不贅述)。利用此一權力的真空及內戰的擴大,伊斯蘭國趁勢崛起,打響名號並佔領地盤。但總的來說,卻是一個山頭林立的局面:理念各異的叛軍派系,分別控制著敘利亞不同地區。阿塞德仍佔有絕大部分,包括首都大馬士革。到二○一六年,靠著俄羅斯的空襲,又拿下第二大城阿勒坡(Aleppo)。

凱希要我去看的全女性部隊,當時我所知甚少。上網看過一些片段,電視上看過一次 CNN 的報導,推特上也看過幾張照片,但很快就被貼上「偽造」及「宣傳」字樣。未經第一手查證,很難分辨其真偽。

故事在我心中引發了一大串問題:一支默默無聞的隊伍,在中東進行一場庫德人的女性權利革命,伊斯蘭國卻在無意間將之推上了世界注目的焦點,何以致之?以暴制暴可以終止對女性的暴力嗎?在伊斯蘭國的世界觀中,壓制及奴化女性乃是其核心,這次影響深遠的女性解放實驗能夠在伊斯蘭國的灰燼中生根嗎?唯有婦女拿起武器,才有可能得到真正的平等嗎?

由於地緣關係,這個戰爭故事跟我更多了一層關係。家父是伊拉克庫德人,出生於巴格達,童年在伊拉克度過,孩提時期,就因為宗教信仰成為難民。事實上,在北伊拉克與敘利亞旅行期間,我隨身帶著一張護照相片,是父親七、八歲時與兄弟姊妹的合照。照片旁邊有伊拉克政府蓋的印,上面說,這家人必須在十天之內離開自己國家,永遠不准再回來。

縱使離開了那塊土地來到美國,那塊土地卻從未離開過他。童年,我在馬里蘭州格林貝爾(Greenbelt)長大,週末下午都和父親玩足球及西洋雙陸棋,他抽紅軍萬寶路香菸,總是一根接著一根,每停下來,我們就剝開心果吃,手指頭都染紅了。說到女性平等,他始終都搞不懂。十歲的時候,發生一次激烈的爭論,我問他,為什麼在家裡都是女人為男人做飯,卻要侍候完丈夫和孩子之後才吃,他沒回答我,倒是反問我一個問題,說明了一切:

「妳真以為男人與女人是平等的?」

他的困惑絕不是裝出來的。對他,以及生養他和他兄弟姊妹的社會來說,這種想法再荒謬不過。因此,凱希談到的這些年輕婦女,要說服父母讓她們拿起武器投入戰爭時,面對是什麼樣的情況我想像得到。但她們的那種思想又是怎麼來的,我就無從想像了。數天後,我用 WhatsApp 給凱希回了一個訊息。一年後,二○一七年夏,人就到了敘利亞北部。

一位年輕婦人,一身橄欖綠迷彩服,帽子拉低,遮擋拉卡(Raqqa)八月的太陽,踏入我們等待了好幾個鐘頭的水泥庭院。為了打發下午漫長的無聊,同業和我隨著《美國公共電視台新聞時刻》(PBS NewsHour)製作小組爬上廢棄房屋的屋頂,權充新聞記者的觀察點,想要目睹與伊斯蘭國戰鬥的現場。槍砲聲清晰可聞,大家你一言我一語,猜測前線距離我們有多遠。有的時候,隨隊人員會要求我們下來,擔心上到屋頂會分散了保護我們的人的注意力,不想增加他們的負擔。不上屋頂時,便在這個臨時新聞中心隨便找把塑膠椅子,坐在華氏一一八度的高溫下,要求敘利亞部隊帶我們去稍微有點理智的人絕不會去的地方:美國支持的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces, SDF)反攻伊斯蘭國首都的戰鬥前線。

戴帽子的年輕軍人朝我們坐的門廊走來,和一個穿制服的年輕男子交談,只見後者朝我們這邊指了指。意識到他們是在談我們,我們的敘利亞同業,卡米蘭便走過去加入他們,用庫德族方言庫爾曼吉語(Kurmanci)告訴他們,我們只有今天一天的時間,非到前線去不可,希望地區指揮官來帶我們。

幾分鐘後,我們等了一整天的指揮官終於出現。只見她闊步而來,穿過採訪站的鐵門,一眼就知道,今天的正主到了。但見幾位男性節目主持人紛紛刷平皺巴巴的迷彩服,站起身來伸出右手跟她握手,令我印象深刻。

克拉拉,一身深綠、褐、黑迷彩服,淺灰靴子,灰色鞋帶更淺些,襯衫沒塞進去,下襬過腰,垂至褲子口袋,但全無隨便馬虎之感。一條森林綠頭巾,中間是粉、紅、黃花朵,邊緣飾以流蘇,覆蓋髮頂,遮擋烈日,城市街頭戰鬥整天,曬得一臉棕褐。她說話時,我端詳她臉頰上的線條,皴痕歷歷,飽經戰火洗禮,風霜滿面。

她來遲了,她解釋說,那天早上,有一戶人家想要逃出城,遭到伊斯蘭國軍一輛汽車炸彈攻擊,她剛去探視倖存者。之前,我們的確聽到了「轟隆」爆炸聲,但不知道是怎麼回事。到目前為止,能夠走的人,早已經逃離拉卡,留下來的,想要出逃,不是害怕遭到狙擊就是要面對地雷,更何況還有美國支持的盟軍為驅逐伊斯蘭國軍所進行的空襲。沒走的人,有的是不願意拋棄家園,有的則是縱使傾其所有也付不起偷渡費用。只要有人想從伊斯蘭國佔領區逃往自由地區,便有人蛇集團大發災難財。在艾因伊薩(Ain Issa),還有數萬流離失所的人困在難民營,頂著八月的酷暑,等待戰爭結束。

克拉拉去臨時戰地醫院探視伊斯蘭國汽車炸彈的倖存兒童,有些孩子無恙獲救,父母中卻有一人沒那麼幸運。探視傷者之後,克拉拉來見我們。卡米蘭向她說明我們的情況,一如之前應付她的新聞官,雄辯滔滔,自信滿滿。這讓我想起早先與敘利亞民主力量一名相當於新聞官的英國人的對話:

「今天我們不會帶人到前線去。」

「但如果克拉拉願意帶我們去呢?」

「呃,那就可以了。克拉拉是指揮官。」一副我明知故問的口氣。克拉拉是領導,他歸她指揮,既然她說可以,當然就可以。

此刻,卡米蘭說明了我們的情況,克拉拉聽進去了,同意帶我們過去。我們將看到逐街進攻伊斯蘭國軍的場面。

我們的團隊,半數成員登上克拉拉的黑色 Hilux 敞篷卡車,車尾印有 TOYOTA大大的白色字體(塔利班也喜歡這型車,當時,我在阿富汗寫《塔利班與女裁縫》)。後來才知道,我們最先看到的那位戰士是克拉拉的駕駛,一身裝扮與克拉拉一個模樣,同樣的制服,右腕同樣的黑色電子錶,壓低至眉毛的帽子。只見她登上駕駛座,克拉拉坐副駕駛座,隨即出發。目光所及,保護這輛卡車的唯一「護罩」不過就是塊黑布,拉出來蓋住 Hilux 的後窗。

爬上跟在她們後面的小客車,我心想,如果這就是所謂的美國援助,要是我就會要求更好的裝備。

我們的駕駛是保安領隊,蓋瑞,英國人。車子過處,荒涼無人,一片死寂。沿途望著窗外的廢墟,屋子的主人是誰?什麼時候才會回來?活在伊斯蘭國軍的佔領下,他們都看到些什麼?等克拉拉和她的袍澤結束戰爭,接下來會是什麼景況?

來到一座小橋,車速放慢,幾近停止。

這時候如果有個狙擊手,我們的車頂就活像是畫了個靶心,心想,伊斯蘭國軍若要攻擊我們,現在正是時候。

想到克拉拉及她的女性部屬,每天都要這樣開車到前線去,這是往返必經之途。心想,若時間久了,橋失去了嚇阻力。戰爭到了某個程度,什麼事都可能發生。

十分鐘後――彷彿過了一個小時――抵達目的地。敘利亞民主力量帶我們去前線,這是最靠近的地方了。眼前一輛燒毀的卡車,正是被當成炸彈的那一輛。黑煙騰騰自車體內冒出,看來爆炸沒有多久。但見克拉拉繞著卡車邁步,右臂這邊一揮,左臂那邊一揮,指出攻擊地點,毫不含糊,儼然博物館裡的導遊,伊斯蘭國軍的人在哪裡瞄準她,她彷彿一清二楚。之所以這樣,我心裡有數:他們的互動、他們的同質性,以及他們對彼此策略的瞭解,雙方針鋒相對,早在三年前就開始了。我們的人全身防護,鋼盔加上防彈衣,但克拉拉四處走動,毫無防護,頭上就只是那條綠色頭巾。

返回新聞站途中,克拉拉同意讓我們參觀她的部隊。基地入口處,一間黑色鐵門房子,一行人停下來。汗水從我的鋼盔滴下來,滲入防彈衣下面原本白色的牛津襯衫。

下了卡車,準備見識一下克拉拉的部隊,但卻發現自己錯了。我們會見的部隊,一個女性都沒有,而且不是庫德人,全都是年輕阿拉伯男子,隸屬於克拉拉及其他長官。

克拉拉下車,跟他們一一握手,跟他們聊天,叫他們在相機前不要吸菸,詢問當天戰況,談他們的所見。年輕男子當中,有些人額頭及耳朵圍著頭巾,一來吸汗,二來防熱。每個人看來都精疲力竭。「繼續加油。」克拉拉說,為他們打氣,臨去閃過一抹微笑。

十五分鐘後,抵達克拉拉屬下年輕女性部隊駐紮的臨時基地。女兵們,從十八、九歲到四十歲都有,白天打完仗之後,仍然一身迷彩服,但不再是穿著健走鞋立正站好,而是腳著長襪,狀似悠閒。共用的起居室中,只見她們散坐抽菸(照相機已經撤走)喝茶。一支巾幗隊伍,黑髮,黑電子錶,側辮,紅、粉兩色格子襪子。昏暗屋子的角落,靠近門口的地方,武器豎立待命。

談話中,她們的雄心壯志表露無遺,區區敘利亞這一隅之地,根本沒放裡:她們要做地方上未來的模範,以婦女解放為核心,追求一個由在地人領導、共治的民主社會,包容各種不同背景的人。我明白,這不僅僅是軍事壯舉,也是政治運動:如果沒有軍事上的勝利,政治的實驗無以確立。這些年輕女性投入戰鬥,真正在乎的是長期的政治與社會變革。之所以投身這場戰爭,不惜犧牲性命,關鍵在此。她們堅信,擊敗伊斯蘭國只是第一步,接下去更要擊敗男人視女子為財產及物件的心態。拉卡並不是她們的最後目標,只是她們追求改變女性命運及社會的一站而已。我忍不住把這些女子和她們的敵人並列相比――當然,不是實力,而是他們的承諾與心志。如同婦女防衛軍,伊斯蘭國軍也有其宏大的跨國願景――只不過是背道而馳罷了。伊斯蘭國軍堅信,他們的努力將把社會帶回到七世紀的伊斯蘭光榮。楬櫫的理想是「哈里發國」,一個由哈里發,亦即神的代表,統治的中央集權國家。這些人所屬的極端團體,公然宣揚他們對伊斯蘭教律法的詮釋,包括鞭打及重殘,相信他們的努力將寫下新的篇章,不僅是為敘利亞及伊拉克,而是為整個中東,乃至中東以外地區。在其意識形態的核心,對於女性的權利,無非是打壓、奴化、出賣。這兩種未來願景的決鬥――其中有女性的角色――每一天都在拉卡上演,在整個敘利亞東北部已經持續三年以上。追求女性解放及平等的女人與奴役女性的男人面對面對決。誰會獲得最後的勝利呢?

二○一七年八月,驅車離開拉卡的那個夜晚,小客車中,整個團隊靜默無聲,炎熱、疲憊,混雜著鬆了一口氣的輕快,我的心思不停,繞著白日所見打轉。帶人如此自信,霸氣如此從容,行事如此果決,這樣的女性,我還真沒有碰到過。

一開始,儘管有些三心兩意,但這故事意義重大,影響的不止是一場戰鬥,甚至是一場戰爭,其重要性絕不亞於敘利亞內戰。這故事擄獲了我。一旦身臨其境,我才明白,當一個故事抓住了你,掘開了你的想像,向你提出你壓根兒無法回答的問題時,你可以擁抱迎面而來的一切,著手將之公諸於世,也可以將之藏諸於心,但不管怎麼說,你心知肚明,它自會來找你,纏著你,苦惱你。於是,我選擇投入。

前言

決定前往伊拉克及敘利亞邊界,多少有點勉強。我提醒自己,你已經放棄了戰爭――至少不是那麼熱中了。過去十五年,我選擇了一條別人避之唯恐不及我卻樂此不疲的道路,回想起來還真自責不已,但我還是決定回頭,繼續走上了這條老路。

這麼多年來,我講的故事,不是戰爭就是和戰爭相關的。我的第一本書《塔利班與女裁縫》,講的是一個青少女,在塔利班政權下,靠著從客廳開展的生意,為自己的家人撐起了一片天,也為街坊鄰居打開了一條生路,為山窮水盡的歲月帶來了希望。我愛上了阿富汗――那股觸目可見的強悍、韌性及勇氣,是在美國人的身上難看到的。透過這本書,我傳達給讀者的是,那些年輕女性每天都在冒著生命危險為未來奮鬥。

《塔利班與女裁縫》把我帶往下一本書:《艾希莉的戰爭》(Ashley’s War)。這書寫的是在一個官方禁止女性參與地面戰鬥的時期,一支全由年輕女性組成的部隊,對我所造成的改變,一如我的第一本書。戰爭所帶來的動盪與劇變再度為女性開創了新局。報導過程中,我親眼目睹了這些女性的堅忍不拔,以及她們在阿富汗戰場上表現的勇敢,內心油然而生一種強烈的責任感:我要把她們的故事寫出來,不使她們隨歷史的洪流湮沒。

後九一一時代的衝突塑造了我的人生:結婚不過數日就束裝前往阿富汗,為《塔利班與女裁縫》展開第一輪的調查。兩年後,人在阿富汗為全書收尾時,發現自己懷了第一個孩子。懷第二個孩子後,整個人投入《艾希莉的戰爭》,埋首研究特戰部隊的任務與行動,期間與一個美軍陣亡官兵家庭經常保持聯繫,她們的女兒對我影響至深,徹底改變了我的認知,第一次瞭解陣亡將士紀念日真正的意義。

對這份工作,我深感榮幸。但那些遠方的人和事,我自己在意也就罷了,還努力地想要讓美國人也關心,卻也耗竭了我的感情。兩種生活,一邊是家庭,一邊是投身戰爭,使我身心俱疲,在電影《危機倒數》(The Hurt Locker)拍攝期間,心裡常跟自己說,妳熱望著說服美國人關心他們的衝突,一轉身卻又陷在雜貨店裡,眼光落到架子上的麥片盒,這才發現,那些仍在進行的戰爭,在美國,根本沒有誰在乎。

我決定暫時為自己充個電,談談那個扶了我一把的單親母親社團的故事。

然後,接到一通電話,一切都改變了。

「蓋兒,妳一定要來這裡看看。我可不是說著玩的――太不可思議了。」二○一六年年初,接到凱希從一個陌生號碼打來的電話。她是陸軍特戰部隊的一員,派駐在敘利亞東部,當時,美國支持的武裝力量正在當地對抗伊拉克及敘利亞的伊斯蘭國(ISIS)極端分子。這是她的第三次調動。二○一○年,她服役於伊拉克,是一名憲兵軍官。二○一一年,請調阿富汗,服務於七五遊騎兵團。最初,她隸屬於我在《艾希莉的戰爭》中所寫的那支全女性隊伍。在阿富汗待了幾年之後,加入陸軍特戰部隊,隨部隊到了敘利亞,投入與伊斯蘭國的戰鬥。

凱希告訴我,在敘利亞,她與在第一線對抗伊斯蘭國的婦女合作,在那裡,她們掀起了一場女性革命。她們是美國盟軍的一部分,與美國聯手對抗伊斯蘭國。她們服膺當時身陷牢獄的土耳其庫德人領袖阿布杜拉.奧卡蘭(Abdullah Ocalan)――其左傾的草根民主思想主張,追求社會真正的自由,婦女同樣負有責任――隸屬於庫德婦女防衛軍(Women’s Protection Units, YPJ)。凱希進一步說,早在伊斯蘭國崛起之前,她們就已經在為庫德族戰鬥,率領男人也率領女人作戰。眼看可能會被伊斯蘭國俘虜時,她們會引爆炸彈自盡。一旦進入戰鬥,美國女性人員所受的約束,她們完全沒有――什麼是可以做的,沒有規定;什麼是禁止的,也沒有規定――她們是狙擊手,是戰地指揮官,也可以指揮多條戰線的作戰。她們有共同的中心思想,開口閉口婦女平等、婦女權利,看在美國人的眼裡,她們是善於統御的領袖與意識形態狂熱分子的綜合體。她們說,婦女的權利眼下就要落實,就在今天,不該等到戰爭結束了再來認可。最特別的是,凱希說,連全由男性組成的人民防衛軍(YPG)的男人都敬她們三分。

「老實說,我還真嫉妒她們。」凱希說:「男人信得過她們。實在太不尋常了。

「說真的,蓋兒,這些女人的故事,不可思議,妳一定要來。」

一席話談下來,思考了好幾天。實在很難想像,中東這個地方,有一群女人,揮舞著 AK-47,落實了女性的平等――而且,有美國人在背後支持她們。

敘利亞戰爭肇始於二○一一年,一場兒童在學校發起的和平抗議,隨後演變成一場人道災難,舉世的領袖都同意,情勢極端嚴峻,亟待解決,於是,在地的與全球的勢力紛紛派出代理人投入戰爭。俄羅斯、卡達、土耳其、沙烏地及美國――全都在這場戰爭中扮演了各自的角色。早在二○一三、一四年,我就寫過,在敘利亞政策的擬定上,美國頗經過一番掙扎,最後才決定,在對抗伊斯蘭國的戰爭上,不借重敘利亞政權。二○一五年,我去土耳其採訪敘利亞難民營,將他們的故事分享於世界。到二○一六年,敘利亞內戰從在地人爭取民主的叛亂演變成一場油門全開的代理戰爭,一邊是支持敘利亞阿塞德(Bashar al-Assad)政權的(俄羅斯,特別是伊朗),另一邊則是不支持的(土耳其、卡達、沙烏地阿拉伯,餘不贅述)。利用此一權力的真空及內戰的擴大,伊斯蘭國趁勢崛起,打響名號並佔領地盤。但總的來說,卻是一個山頭林立的局面:理念各異的叛軍派系,分別控制著敘利亞不同地區。阿塞德仍佔有絕大部分,包括首都大馬士革。到二○一六年,靠著俄羅斯的空襲,又拿下第二大城阿勒坡(Aleppo)。

凱希要我去看的全女性部隊,當時我所知甚少。上網看過一些片段,電視上看過一次 CNN 的報導,推特上也看過幾張照片,但很快就被貼上「偽造」及「宣傳」字樣。未經第一手查證,很難分辨其真偽。

故事在我心中引發了一大串問題:一支默默無聞的隊伍,在中東進行一場庫德人的女性權利革命,伊斯蘭國卻在無意間將之推上了世界注目的焦點,何以致之?以暴制暴可以終止對女性的暴力嗎?在伊斯蘭國的世界觀中,壓制及奴化女性乃是其核心,這次影響深遠的女性解放實驗能夠在伊斯蘭國的灰燼中生根嗎?唯有婦女拿起武器,才有可能得到真正的平等嗎?

由於地緣關係,這個戰爭故事跟我更多了一層關係。家父是伊拉克庫德人,出生於巴格達,童年在伊拉克度過,孩提時期,就因為宗教信仰成為難民。事實上,在北伊拉克與敘利亞旅行期間,我隨身帶著一張護照相片,是父親七、八歲時與兄弟姊妹的合照。照片旁邊有伊拉克政府蓋的印,上面說,這家人必須在十天之內離開自己國家,永遠不准再回來。

縱使離開了那塊土地來到美國,那塊土地卻從未離開過他。童年,我在馬里蘭州格林貝爾(Greenbelt)長大,週末下午都和父親玩足球及西洋雙陸棋,他抽紅軍萬寶路香菸,總是一根接著一根,每停下來,我們就剝開心果吃,手指頭都染紅了。說到女性平等,他始終都搞不懂。十歲的時候,發生一次激烈的爭論,我問他,為什麼在家裡都是女人為男人做飯,卻要侍候完丈夫和孩子之後才吃,他沒回答我,倒是反問我一個問題,說明了一切:

「妳真以為男人與女人是平等的?」

他的困惑絕不是裝出來的。對他,以及生養他和他兄弟姊妹的社會來說,這種想法再荒謬不過。因此,凱希談到的這些年輕婦女,要說服父母讓她們拿起武器投入戰爭時,面對是什麼樣的情況我想像得到。但她們的那種思想又是怎麼來的,我就無從想像了。數天後,我用 WhatsApp 給凱希回了一個訊息。一年後,二○一七年夏,人就到了敘利亞北部。

一位年輕婦人,一身橄欖綠迷彩服,帽子拉低,遮擋拉卡(Raqqa)八月的太陽,踏入我們等待了好幾個鐘頭的水泥庭院。為了打發下午漫長的無聊,同業和我隨著《美國公共電視台新聞時刻》(PBS NewsHour)製作小組爬上廢棄房屋的屋頂,權充新聞記者的觀察點,想要目睹與伊斯蘭國戰鬥的現場。槍砲聲清晰可聞,大家你一言我一語,猜測前線距離我們有多遠。有的時候,隨隊人員會要求我們下來,擔心上到屋頂會分散了保護我們的人的注意力,不想增加他們的負擔。不上屋頂時,便在這個臨時新聞中心隨便找把塑膠椅子,坐在華氏一一八度的高溫下,要求敘利亞部隊帶我們去稍微有點理智的人絕不會去的地方:美國支持的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces, SDF)反攻伊斯蘭國首都的戰鬥前線。

戴帽子的年輕軍人朝我們坐的門廊走來,和一個穿制服的年輕男子交談,只見後者朝我們這邊指了指。意識到他們是在談我們,我們的敘利亞同業,卡米蘭便走過去加入他們,用庫德族方言庫爾曼吉語(Kurmanci)告訴他們,我們只有今天一天的時間,非到前線去不可,希望地區指揮官來帶我們。

幾分鐘後,我們等了一整天的指揮官終於出現。只見她闊步而來,穿過採訪站的鐵門,一眼就知道,今天的正主到了。但見幾位男性節目主持人紛紛刷平皺巴巴的迷彩服,站起身來伸出右手跟她握手,令我印象深刻。

克拉拉,一身深綠、褐、黑迷彩服,淺灰靴子,灰色鞋帶更淺些,襯衫沒塞進去,下襬過腰,垂至褲子口袋,但全無隨便馬虎之感。一條森林綠頭巾,中間是粉、紅、黃花朵,邊緣飾以流蘇,覆蓋髮頂,遮擋烈日,城市街頭戰鬥整天,曬得一臉棕褐。她說話時,我端詳她臉頰上的線條,皴痕歷歷,飽經戰火洗禮,風霜滿面。

她來遲了,她解釋說,那天早上,有一戶人家想要逃出城,遭到伊斯蘭國軍一輛汽車炸彈攻擊,她剛去探視倖存者。之前,我們的確聽到了「轟隆」爆炸聲,但不知道是怎麼回事。到目前為止,能夠走的人,早已經逃離拉卡,留下來的,想要出逃,不是害怕遭到狙擊就是要面對地雷,更何況還有美國支持的盟軍為驅逐伊斯蘭國軍所進行的空襲。沒走的人,有的是不願意拋棄家園,有的則是縱使傾其所有也付不起偷渡費用。只要有人想從伊斯蘭國佔領區逃往自由地區,便有人蛇集團大發災難財。在艾因伊薩(Ain Issa),還有數萬流離失所的人困在難民營,頂著八月的酷暑,等待戰爭結束。

克拉拉去臨時戰地醫院探視伊斯蘭國汽車炸彈的倖存兒童,有些孩子無恙獲救,父母中卻有一人沒那麼幸運。探視傷者之後,克拉拉來見我們。卡米蘭向她說明我們的情況,一如之前應付她的新聞官,雄辯滔滔,自信滿滿。這讓我想起早先與敘利亞民主力量一名相當於新聞官的英國人的對話:

「今天我們不會帶人到前線去。」

「但如果克拉拉願意帶我們去呢?」

「呃,那就可以了。克拉拉是指揮官。」一副我明知故問的口氣。克拉拉是領導,他歸她指揮,既然她說可以,當然就可以。

此刻,卡米蘭說明了我們的情況,克拉拉聽進去了,同意帶我們過去。我們將看到逐街進攻伊斯蘭國軍的場面。

我們的團隊,半數成員登上克拉拉的黑色 Hilux 敞篷卡車,車尾印有 TOYOTA大大的白色字體(塔利班也喜歡這型車,當時,我在阿富汗寫《塔利班與女裁縫》)。後來才知道,我們最先看到的那位戰士是克拉拉的駕駛,一身裝扮與克拉拉一個模樣,同樣的制服,右腕同樣的黑色電子錶,壓低至眉毛的帽子。只見她登上駕駛座,克拉拉坐副駕駛座,隨即出發。目光所及,保護這輛卡車的唯一「護罩」不過就是塊黑布,拉出來蓋住 Hilux 的後窗。

爬上跟在她們後面的小客車,我心想,如果這就是所謂的美國援助,要是我就會要求更好的裝備。

我們的駕駛是保安領隊,蓋瑞,英國人。車子過處,荒涼無人,一片死寂。沿途望著窗外的廢墟,屋子的主人是誰?什麼時候才會回來?活在伊斯蘭國軍的佔領下,他們都看到些什麼?等克拉拉和她的袍澤結束戰爭,接下來會是什麼景況?

來到一座小橋,車速放慢,幾近停止。

這時候如果有個狙擊手,我們的車頂就活像是畫了個靶心,心想,伊斯蘭國軍若要攻擊我們,現在正是時候。

想到克拉拉及她的女性部屬,每天都要這樣開車到前線去,這是往返必經之途。心想,若時間久了,橋失去了嚇阻力。戰爭到了某個程度,什麼事都可能發生。

十分鐘後――彷彿過了一個小時――抵達目的地。敘利亞民主力量帶我們去前線,這是最靠近的地方了。眼前一輛燒毀的卡車,正是被當成炸彈的那一輛。黑煙騰騰自車體內冒出,看來爆炸沒有多久。但見克拉拉繞著卡車邁步,右臂這邊一揮,左臂那邊一揮,指出攻擊地點,毫不含糊,儼然博物館裡的導遊,伊斯蘭國軍的人在哪裡瞄準她,她彷彿一清二楚。之所以這樣,我心裡有數:他們的互動、他們的同質性,以及他們對彼此策略的瞭解,雙方針鋒相對,早在三年前就開始了。我們的人全身防護,鋼盔加上防彈衣,但克拉拉四處走動,毫無防護,頭上就只是那條綠色頭巾。

返回新聞站途中,克拉拉同意讓我們參觀她的部隊。基地入口處,一間黑色鐵門房子,一行人停下來。汗水從我的鋼盔滴下來,滲入防彈衣下面原本白色的牛津襯衫。

下了卡車,準備見識一下克拉拉的部隊,但卻發現自己錯了。我們會見的部隊,一個女性都沒有,而且不是庫德人,全都是年輕阿拉伯男子,隸屬於克拉拉及其他長官。

克拉拉下車,跟他們一一握手,跟他們聊天,叫他們在相機前不要吸菸,詢問當天戰況,談他們的所見。年輕男子當中,有些人額頭及耳朵圍著頭巾,一來吸汗,二來防熱。每個人看來都精疲力竭。「繼續加油。」克拉拉說,為他們打氣,臨去閃過一抹微笑。

十五分鐘後,抵達克拉拉屬下年輕女性部隊駐紮的臨時基地。女兵們,從十八、九歲到四十歲都有,白天打完仗之後,仍然一身迷彩服,但不再是穿著健走鞋立正站好,而是腳著長襪,狀似悠閒。共用的起居室中,只見她們散坐抽菸(照相機已經撤走)喝茶。一支巾幗隊伍,黑髮,黑電子錶,側辮,紅、粉兩色格子襪子。昏暗屋子的角落,靠近門口的地方,武器豎立待命。

談話中,她們的雄心壯志表露無遺,區區敘利亞這一隅之地,根本沒放裡:她們要做地方上未來的模範,以婦女解放為核心,追求一個由在地人領導、共治的民主社會,包容各種不同背景的人。我明白,這不僅僅是軍事壯舉,也是政治運動:如果沒有軍事上的勝利,政治的實驗無以確立。這些年輕女性投入戰鬥,真正在乎的是長期的政治與社會變革。之所以投身這場戰爭,不惜犧牲性命,關鍵在此。她們堅信,擊敗伊斯蘭國只是第一步,接下去更要擊敗男人視女子為財產及物件的心態。拉卡並不是她們的最後目標,只是她們追求改變女性命運及社會的一站而已。我忍不住把這些女子和她們的敵人並列相比――當然,不是實力,而是他們的承諾與心志。如同婦女防衛軍,伊斯蘭國軍也有其宏大的跨國願景――只不過是背道而馳罷了。伊斯蘭國軍堅信,他們的努力將把社會帶回到七世紀的伊斯蘭光榮。楬櫫的理想是「哈里發國」,一個由哈里發,亦即神的代表,統治的中央集權國家。這些人所屬的極端團體,公然宣揚他們對伊斯蘭教律法的詮釋,包括鞭打及重殘,相信他們的努力將寫下新的篇章,不僅是為敘利亞及伊拉克,而是為整個中東,乃至中東以外地區。在其意識形態的核心,對於女性的權利,無非是打壓、奴化、出賣。這兩種未來願景的決鬥――其中有女性的角色――每一天都在拉卡上演,在整個敘利亞東北部已經持續三年以上。追求女性解放及平等的女人與奴役女性的男人面對面對決。誰會獲得最後的勝利呢?

二○一七年八月,驅車離開拉卡的那個夜晚,小客車中,整個團隊靜默無聲,炎熱、疲憊,混雜著鬆了一口氣的輕快,我的心思不停,繞著白日所見打轉。帶人如此自信,霸氣如此從容,行事如此果決,這樣的女性,我還真沒有碰到過。

一開始,儘管有些三心兩意,但這故事意義重大,影響的不止是一場戰鬥,甚至是一場戰爭,其重要性絕不亞於敘利亞內戰。這故事擄獲了我。一旦身臨其境,我才明白,當一個故事抓住了你,掘開了你的想像,向你提出你壓根兒無法回答的問題時,你可以擁抱迎面而來的一切,著手將之公諸於世,也可以將之藏諸於心,但不管怎麼說,你心知肚明,它自會來找你,纏著你,苦惱你。於是,我選擇投入。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。