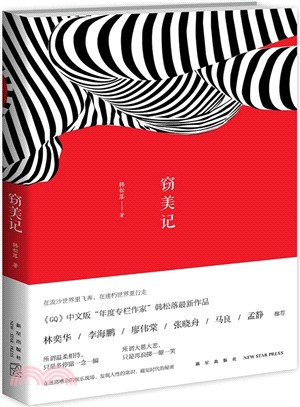

竊美記(簡體書)

商品資訊

商品簡介

龔琳娜的歌為什么動人?莫文蔚結婚為什么讓人緊張?貞子為什么會變萌?蒼井空為什么贏得夸張的擁戴?盜墓小說為什么會成為我們時代的神話?從這些流沙一樣掠過我們生活的人和事里,在這些迷離嘈雜的娛樂現場,韓松落尋找著我們時代的秘密。

韓松落的寫作,以形式多樣的文體實驗,不厭其繁地探索著漢語寫作的極致之美。他以情運筆,老辣慈悲。既書寫這時代里的鴛鴦蝴蝶,也書寫時代邊緣的落葉長風。既爬梳自身切膚的生命體驗,又不作孤冷誅心之語,為時代留下溫暖底色。既能站在歷史角度觀照世事,也能細勘人性刀鋒。虛實之間,在這個詩意與情懷欠奉的年代里建造起一座蔚為奇觀的文字桃花源,春風化雨,滋養人心。

作者簡介

韓松落,70后,1997年開始散文及小說寫作,2004年開始專欄寫作,在多家媒體開有電影、音樂、娛樂、文化評論專欄。著有《為了報仇看電影》、《我們的她們》、《百年葛萊美》等。《看電影》及《香港電影》雜志舉辦的“華語電影傳媒大獎”評委,中國電影家協會理論評論委員會理事,《GQ》中文版2012年“年度人物之專欄作家”。

“松落”是筆名,出自蒲松齡《聊齋志異》自序:“松落落秋螢之火,魑魅爭光;逐逐野馬之塵,魍魎見笑。”

序

自序:綠野心蹤

下午四五點,出門,過條河,就到了野地里。

先是一片苜蓿地,苜蓿春天開花,夏天就是一片墨綠,偶然有一兩點紫或白,地邊上,春黃菊的小黃花還是開得一簇一簇的,從小黃花中間穿過去,就知道那深黃色的花粉一定是染在褲腿上了。

苜蓿地的盡頭,一條寬敞的白土路橫亙在那里,路邊有片杏林,春天一片繁花,夏天一片青碧,秋天結滿杏子,到了秋末,葉子變得火紅。穿過杏樹林子,眼前忽然就寬敞起來,什么也沒有了,剩下的就全交給了碧綠的野地。一直到天邊,也還是這碧綠的野地,遠遠地可以看見蹲低了身子、在綠色中務農的人,男人或者女人,老人或者少年。草地上,深黃色的是旋復花,藍紫色的是馬蘭花,都有花粉,不把褲腿染上點顏色,簡直不能走回家去。

那片綠的構成非常復雜,一片是小麥,又一片是大豆,也可能是一片玉米,或者一片胡麻。一旦胡麻開花,這一整片綠里,就像團體操變色板,突然翻出一片藍紫。這塊藍紫色板,要停留十來天,然后被一場雨換掉。也有可能是一片草地,一群白羊在草地上啃草,星星點點的白,讓照相機總也對不了焦,照片上的羊,是一個一個白色的發光體,根本沒有細節。

這樣走上二十分鐘左右,這片綠就到了盡頭,一個小村子在山腳下,房子一簇一簇。一條路緊挨著村子,夸張地拐了幾個彎,向著山里去了,那彎度,那消失的方式,像《卡里加里博士的密室》里的路,有點瘋瘋癲癲。我加快步子,從小路上進了村子。

村子里有個小廣場,夏天和秋天,常常有一群少年在那里打籃球,落日把他們照得通體金黃。我在那里向著六點鐘方向走去,我家所在的那幢樓豎在那里,像曠野上的一只口琴,我的家,就是那“口琴”的某一格,我望望那個小格,竟然起了點暗暗的鄉愁。

一年里,有那么五十天,我會有時間在這片綠野里走一走。哪怕這五十天,也經過了艱難的爭取。我因此怨恨起我的入世,那是一條走上去就下不來的江湖路。走上去時得意,要脫身卻困難,得經過長久的積蓄,無數次陳情,才能略略游離。甚至,得努力消耗自己,讓自己無用,才能安心于綠野漫游。像張楚的歌:“在回家的路上,面對我自己,我吃我的車,我吃我的馬,我吃我的炮,我吃我的將。”走上綠野之前,得吃掉自己的車馬將,吃掉一切貌似有用的技能。

收在書里的這些文章,就是綠野漫游的同時寫下的,大部分曾經發表在《GQ》中文版上,四年時間,有四五十篇,還有一些,刊在《時尚先生》、《人物》、《南方都市報》和《新聞晨報》上。它們是我向這個世界伸出的觸須,是我的加法。

綠野卻是我的減法。綠野行走的五十天,以及能望見綠野的三百天,將我身上那些過往生活淤積出的塊狀物濾掉了。綠野像海波一樣在窗外起伏的晚上,我想起許多往事,某天的炫耀,某天的跋扈,某天的專斷,某天的自以為得計。我承認那個我與此時的我,在物理上是同一個人,在心理上卻是萼與花瓣的關系,沉重的萼一層層脫落,等待花瓣探頭。

我因此對我的未來有了期望,我希望未來的年月,耗在綠野上的日子,是六十天,一百天,乃至三百天。一天一天,從綠走向綠,一點點減掉過于突兀龐大的自己,走向空寂與消失。

謝謝這些文章最初的編輯:王鋒,潘西,趙小萌,潘愛娟,丁玎,湯灝,劉奕伶,徐詞,鄧雁,顧煒,趙立,楊智文。許多想法,來自于我們的共同討論。

還有這本書的編輯:陳卓。謝謝你的接受,你的耐心和好聲音。

目次

自序 綠野仙蹤

輯一 竊美記

3 聲靈

7 鸚鵡螺號

13 香水

17 塵土

22 半拍

26 玩偶

29 雷霆

33 旋渦

37 流沙

41 寵兒

45 焦灼之詩

49 紅字

53 草葉

57 巨星

63 蒼井空

66 女文青

71 加拉泰亞

75 新星系

79 盛女

輯二 明滅記

87 貞子

91 凝視

95 催眠

99 沉溺

103 謫仙

106 飯局

110 形神

113 道理都寫在臉上

117 同時代

121 蜜糖

125 安全的性感

129 無鬼之炊

133 盜墓

137 硬漢

141 血緣

144 掛相

147 青春

151 島嶼

154 勁歌

158 2146

輯三 色識記

165 如果張國榮還活著

168 懷念是一種很玄的東西

172 那些看起來在笑的人

175 林青霞引起的鄉愁

178 寄托在李安身上的那個理想

182 積極生活

185 皮囊

189 羅玉鳳神話

192 假如明天來臨

195 你若安好,便是晴天霹靂

197 陰柔不是一種罪過

200 女同志仍需努力

203 沒有個性的人

輯四 鑿光記

209 羔羊在尖叫

212 少年之愛

216 《云圖》六重奏

224 神啊,你怎么辦,如果我死去?

229 流沙世界里的草網格

233 同時代的好

236 西德尼·謝爾頓式熱情

239 愛麗絲·門羅:用小說鉆探出生活深淵

書摘/試閱

鸚鵡螺號

張曼玉經歷過兩次冒險,第一次是在20世紀80年代末,出演王家衛的電影。

在那之前,她已經演過好些電影,角色多半是很美很天真的女孩,按她后來的話說,給出的是“優柔寡斷、冒冒失失的表演游戲”以及“那種‘陪襯女孩’有點兒感傷、有點兒滑稽的形象”。這類形象,顯然是從她當時的個人形象中延伸出來的。楊凡曾經因為電影《玫瑰的故事》、《流金歲月》和張曼玉合作。后來,他寫過那時的她,用一種微微調侃的筆調。在楊凡看來,她不夠松弛、缺少內容,鐘楚紅則自然、飽滿,有很清晰的自我意識。亦舒則用努力邀請張曼玉主演《玫瑰的故事》來表示贊美,還說:“我不管她會不會演戲,只要她走出來,我就要看。”今天看來,這種贊美,有點兒令人難堪。

保持這種形象是最安全的,有無數前例可援。香港這個大都市,會用盡一切方法,讓她的形象滾雪球般壯大,她只需要提供一個不出意外的張曼玉,就可以坐享其成。而她卻得到了一個危險的機遇,接受王家衛的點化。之所以有這樣的機遇,是因為她入戲還不深。在王家衛看來,電視動不動要給演員特寫,忽略了臉部以外的表演,而張曼玉“由于受電視的影響不深,比較自然”,他還發掘出她的特長:善于肢體表演。從那以后,“一切都已經改變了”(張曼玉語),香港新浪潮的幾位導演把她帶入另一個層面,讓她逐漸遠離了“香港女明星”這個評價體系。

另一次冒險,是在主演《清潔》并獲戛納電影節最佳女演員獎之后,她不再出演電影,重新開掘自己的生活。她拒絕的片約,是別的演員求之不得的,包括來自好萊塢的邀請。因為她在英國的求學生活,她在異地所遭受的排斥,讓她“對自己的文化產生防衛意識”。更重要的是,她打算去嘗試各種生活,這種生活,“比我演戲演到死更好”。

所以,當她簽約摩登天空,以唱作型音樂人的身份亮相時,沒有人認為此舉是冒險。盡管音樂人并不拿她當真,調侃她的唱功,用她在“春晚”演唱的《花樣年華》為例,說那“證明了她是真唱”,還稱她是“史上唯一不會參加商演的歌手”,但沒有人認為她是冒險。她已經歷過兩次冒險,有資格去玩耍、撒歡,或者什么也不做。換言之,她獲得了自由。

自由??不論是誰,說出這兩個字,會有猶豫,寫下這兩個字,會有輕微的戰栗。最是肉身不自由,最是文人不自由,自由是一個刀鋒般的詞語。它如果一定要有個具體的形象作為承載,我能想到的,是儒勒?凡爾納的《海底兩萬里》里的尼摩船長,和他的鸚鵡螺號潛艇。那艘潛艇堅固而且舒適,船上收藏著一萬兩千冊圖書,他駕駛著它在海中游弋,觀看海底奇觀,到處打撈海底寶藏,用來資助革命,遇到戰艦,就迎上去撞沉。

擁有這樣一種生活,似乎也不難,這要看你把什么當做鸚鵡螺號。在香港那樣一個價值觀保守的地方,有一種非常安全的方法,來幫助張曼玉們獲得鸚鵡螺號:嫁豪門,就算不入豪門,至少也要嫁個男人,然后偶爾出來接個廣告,客串個角色。這顯然不是張曼玉的鸚鵡螺號,她是獨狼式的尼摩船長。有人在北京公交上見過她,也有人在巴黎街頭見過她,她總是一個人。劉嘉玲和梁朝偉結婚,賓客名單上沒有她,未必是怕尷尬,而是她那種獨狼式的游弋,是他們安全生活之外的一個魅影。

甚至,做自己想做的事,也不是完全意義上的鸚鵡螺號。女明星里,何超儀算是最從心所欲的一個,賭王的女兒,卻熱衷于拍Cult片,演繹各種鮮血淋漓、離奇詭異。她跟記者說,這是因為大片已經有人拍了,她想從小成本做起。但我知道那是場面上的話,她那么說,是要用別人能理解的方式來表達。她拍那些電影,是因為她想拍。我還看過一次她的演出,在音樂節上,大屏幕放大了她細微的表情,可以看出,她其實不夠放得開,有幾次,氣勢已經不夠了,她又續上去了。她的表情明明白白地寫著:既然站上舞臺,不能半路退場。那種不矯飾,很動人。

但我還是覺得,最接近我們對鸚鵡螺號定義的、更動人的,還是張曼玉唱搖滾這件事。

格非在談到尼采和音樂的關系以及理性之外的那個危險、幽暗的地帶時,用了塞壬作為象征:“塞壬是恐怖與美麗的復合體。它顯示出希望和誘惑,也預示著顛覆和毀滅的危險。由于塞壬的存在,水手和航海者永遠處于兩難的悖論中。面對歌聲的誘惑,你當然可以選擇回避,遠遠地繞開它以策安全,也可以無視風險的存在,勇敢地駛向它。據此,人的生活也被劃分為兩種基本類型:安全的生活和真實的生活。”

所謂自由,不只意味著擴張能力范圍和控制環境,更意味著真實的生活。不只要活,還要生。就像前售貨員張曼玉,為“生”所做的一切努力。

流沙

王菲發微博暗示離婚的時候,我正和來自全國各地的記者一起,乘車去“快樂男聲”現場看比賽。王菲微博出現二十分鐘后,離婚消息被證實,所有人都開始忙碌,有人電話調度,有人攤開筆記本現場寫稿,車廂里一片熒光閃閃。

娛樂版的慣例是“王菲無小事”。參考王菲結婚、生育的報道規格,離婚事件的敘述周期至少也應該持續半個月,未來三天的頭條以及半個月之內的專題、評論題目,已經有了著落。周末顯然已經被毀了,幾天后的中秋假期也岌岌可危。記者們開始寫調侃段子,鳳凰網制作了“廣大媒體從業者給明星們的一封公開信”,朱紅色的大字寫著“請勿在國家法定節假日宣布離婚”。所以,誰也沒有想到,一周之后,這消息就已經從談資榜上沉沒。

這沉沒,和王菲與李亞鵬的果斷有關,他們沒有任由傳言持續,也沒有添柴火。“沒有第三者、沒有婆媳不和、不牽扯財務問題、不是悲情狗血劇??不會出家”的聲明,斷絕了所有后續消息出現的可能,沒有后續消息,就等于停止喂養,一個事件的新聞生命,自然斷絕。

但一周的熱度,對王菲來說,還是太少了,少到讓似怨似嗔的記者們都感到愕然,而那正是當下的趨勢——新聞事件的關注周期,越來越短,新聞人物,越來越快被遺忘。我們對“好聲音”、“我是歌手”、“快男”、“超女”中出現的各色人等,驚艷時是真驚艷,遺忘時是一點渣滓不留。還有《一代宗師》、《一九四二》、《致我們終將逝去的青春》引起的全民共議,轉瞬就被淡忘。從狂熱到淡忘,所耗費的時間,越來越少,網絡的“十五天定律”(對人和事的關注不超過十五天)已經變成“七天定律”乃至“三天定律”。

不只娛樂世界這樣,那些曾經引起我們切身之痛的人和事,也是轉瞬沉沒,沉沒的速度越來越快。有人建了一個名為“中國之爛尾新聞”的微博,試圖追究這些事件的下落:“對于爛尾新聞,我們能做的是不斷地將這些沉下去未解決的問題提出來,拒絕遺忘,拒絕健忘??看看我們都忘了哪些?看看多少是‘已解決’,多少還在‘處理中’,又有多少是‘無下文’。”事實是,提醒往往只提示了遺忘,風暴中心的人,起初也會感到煩惱,但他們很快就發現了解決事情的秘訣:等待遺忘到來。而且,遺忘到來的速度在加快,他們不需要等太久。

齊格蒙特?鮑曼用“流動”描繪這種趨勢,在《流動的生活》中,他說:“在流動的現代社會,個人的成就無法固化為永久的成就,因為資產很快就變成債務,才能很快就變成無能。”在這樣一個社會里,“沒有什么可以免受用之即棄這一普遍規律的支配,也沒有什么可以被容許在過氣之后繼續存在下去。無論有無生命,一切事物的恒久性、持有性、堅韌性,都是無以復加的危險”。生活在這樣的世界里,人們像是在流沙上行走,在薄冰上起舞,必須迅速生活,時刻保持警覺,勘察世界的最新進展,不斷“去除自身過期的屬性”,以免“死抱著不再被看好的東西,害怕錯過了掉轉方向的良機”。

在流沙上狂奔,已經成為一種基本技能。我們從某人某事在搜索熱度排行榜上位置的下降,從“我還好,你也保重”、“致我們終將逝去的??”不再被用于造句,嗅出轉向的氣息,在“元芳你怎么看”最熱的時候,感到危險的逼近。突然,所有人決定了:遺忘。沒有一聲號令,也沒有一點兒回響,遺忘來了。就像黑石沙漠的火人節節日(Burning Man),人們驟然到來,狂熱奔放地建起一個“城市”,八天后驟然離去,所有的東西都隨身帶走。那個節日,是我們此刻流動生活的最貼切象征。

在遺忘戛然而至之前,必須預先發現下一個追隨對象,哪怕下一個對象并無區別,就像微信和微博并無區別。重要的是發現和追隨,重要的是奔逃的動作,因為流沙在腳下飛速移動。

沒有人是贏家,除了流沙。德?昆西的《英國郵車》里,流沙吞噬了頭戴玫瑰花冠的女郎,但哭泣與鐘聲瞬間被一聲咆哮終止,那咆哮,“是吞噬一切紛爭的勝利回響”。

盜墓

即便此前已經有心理準備,《盜墓筆記》和《鬼吹燈》改編電影的盛況,還是讓人意外,大制片公司爭搶版權,大筆資金投入制作,《盜墓筆記》的概念海報在戛納電影節場刊的首日封底亮相,這在內地文學界,是絕無僅有的事。當然,作為“盜墓小說”的讀者,我曾不止一次地琢磨過一件事,在《鬼吹燈》開了“盜墓小說”先河之后,同類小說滿坑滿谷,為什么唯獨《盜墓筆記》和《鬼吹燈》能脫穎而出?

其實早在20世紀80年代,內地就出現過盜墓題材的電影,而且名噪一時。比如1986年上映的電影《東陵大盜》,這套電影由西安電影制片廠投拍,李云東導演,主演是“蔣介石專業戶”孫飛虎,講述的是軍閥盜挖和爭奪慈禧墓葬珍寶的故事。最初計劃要拍10集,因為種種原因,只拍了5集,但就這5集,也曾引起觀影狂潮,并讓西影廠脫貧致富。還有1989年的《夜盜珍妃墓》,所講述的,也是類似的故事。2006年后,與盜墓有關的小說和電視劇,更是大量出現,但都沒能成氣候,也很難被人銘記至今。

原因或許是他們太質樸了,太實在了,不論《夜盜珍妃墓》還是《東陵大盜》,盜墓只是個引子,大部分筆墨,落在軍閥與志士、侵略者與護陵人之間的斗爭上。于是,軍閥只是軍閥,再強再惡也有局限,夜明珠只是夜明珠,再大也不過熒熒寸光。而《鬼吹燈》和《盜墓筆記》更接近美國比較神話學家約瑟夫?坎貝爾對神話的描述。墓葬制造者,是神話英雄;奇珍異寶,是隱喻承載者;而不論探險者還是野心家,都是走遍大地的說書人。他們的冒險,更像是入場券;他們的爭斗,更像是一唱一和,為的是給謳歌提供合理的節奏。這兩部書,不是斤斤計較的現實主義,而是我們這個時代的神話。

尤其《盜墓筆記》,是以墓葬為線索,重述中華文明史。探險者進入墓地,與其說是盜墓,不如說是拜謁,拜謁那些文明締造者和存留者,為他們在想象中達到的高度點贊。在神秘怪物的圍繞下,在遺跡和珍寶之間,探險者們假裝要重現當時的人們對自然的理解,實際上卻是在揭示、夸大和膜拜,膜拜他們在混沌初開年代所做的貢獻,在文明的起點所做的積累。探險者不是主角,那些成神成圣者才是。所以,這套書里的冒險,常常以墓穴坍塌作為結局,貌似貪婪的探險者,只能帶出微小的戰利品,就連這點戰利品,為的也是給下一個故事提供功利的動機——他們本來就不是去盜墓取利的,他們也不可能從神話中帶出物品。

這種神話,不太可能出現在上世紀80年代,因為,它高度依賴“它身處時代的宇宙論”。它的想象邊界,完全來自這個時代的科技進展和科學體驗拓展。貫穿《盜墓筆記》始終的,是“永生”熱望,但,從西王母到汪藏海,所使用的永生手段都是技術性的,尸蹩、隕玉、雞冠蛇王囊括了永生的幾大技術難題:尸體保存、再生,記憶轉移——尤其最后一項,才是重生的真正要素。這種記憶觀,只有在這個時代才能產生。我們這個時代的網絡文學,也大都如此,穿越小說,有賴于新的時空觀,奇幻神魔,有賴于新的宇宙觀。

當然,手持新的宇宙論制造神話的排頭兵,是好萊塢。超人、蝙蝠俠、美國隊長、綠巨人、蜘蛛俠、鋼鐵俠、超膽俠、青蜂俠、X戰警、變形金剛??好萊塢不停地用電影或者別的媒體手段,給他們積累故事、醞釀歷史,發酵形象,在未來,他們或許都將發展成我們這個時代的眾神。

所以,可不可以大膽一點兒,做個這樣的假設:我們身處的,其實是又一個批量制造神話的時代,在人類即將(也有可能是已經)走過科技瓶頸期的時刻(這個時刻的重要性,不亞于文明起始),科技宇宙里的眾神,正在蜂擁而出,眾神也成為此時此地人類經驗的隱喻和象征。他們不是事實,但他們所隱喻的是事實。就像在遙遠的當年,當人們剛剛理清氣候周期、自然規律時,眾神蜂擁而出一樣。他們也不是事實,但他們所指涉的是事實。

這大概才是《盜墓筆記》和《鬼吹燈》(還可以算上許許多多被正人君子蔑視的奇幻魔幻小說)受到熱愛的原因,它們呈現了這個年代的想象力邊界,給如饑似渴需要新編神話的我們,書寫了一半神話。而另外一半,將在我們走出墓葬,丟掉《山海經》,拋下這些還帶有自然敬畏色彩的精神遺產后,才能真正完成。

……

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。