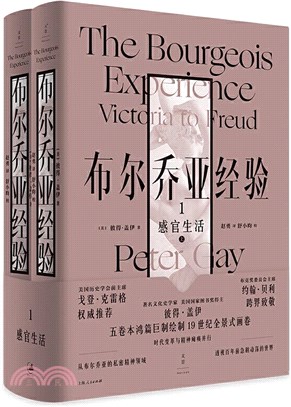

商品簡介

本書對從19世紀20年代到第一次世界大戰期間,歐洲和美國布爾喬亞的感官生活進行了全景式研究。在這一段時間中,西方文化經歷了不可逆轉的、常常是痛苦的根本變遷。布爾喬亞求愛的方式和教育的理想、對女性的描繪和建筑的品味,還有其他諸多的文化特性,都發生了重大轉型。全書梳理並引用了一系列豐富的一手資料,如大量布爾喬亞的日記和書信、小說以及繪畫等,試圖重現19世紀布爾喬亞文化的矛盾衝突。

作者簡介

彼得·蓋伊 (Peter Gay),德裔美國史學家,耶魯大學榮休教授。1923年生於柏林,後移民美國,在哥倫比亞大學獲得博士學位,並曾於此任教。著作等身,研究廣泛涉及啟蒙運動、中產階級等諸多社會文化史領域。曾榮獲美國國家圖書獎、美國歷史學會杰出學術貢獻獎、美國藝術與文學院金獎。早期代表作之一《啟蒙時代》(The Enlightenment: An Interpretation)在文化史研究領域具有典範意義,五卷本《布爾喬亞經驗》(The Bourgeois Experience: Victoria to Freud)是其晚年最重要的作品。

名人/編輯推薦

★具有權威性和影響力的19世紀布爾喬亞階層文化史。

五卷本《布爾喬亞經驗》,是文化史巨擘、耶魯大學榮休教授彼得·蓋伊晚年代表作,備受贊譽。獲美國歷史學會前主席戈登·克雷、布克獎委員會主席格約翰·貝利共同推薦,被《紐約時報》譽為“歷史學領域劃時代的裡程碑”。

★細致入微、圖文並茂、有趣好讀的19世紀全景式時代畫卷。

引用大量布爾喬亞的日記和書信、小說以及繪畫、音樂等材料,收錄62幅插圖,用近似文學的筆調,重現一個急劇動蕩的時代中,19世紀布爾喬亞在文化上的矛盾態度:一方面,布爾喬亞們謹慎保守,另方面,在隱蔽的環境中,他們又直接坦率。

★從私人精神領域入手,開啟歷史研究的新視角。

以心理線索追蹤19世紀布爾喬亞階層最直接的感官體驗,打破以往對維多利亞時期布爾喬亞謹慎保守的刻板印象。

序

1. 綱領

此項寫作計劃將囊括幾卷大部頭的著作,因此讀者完全有權利了解將要讀到的內容。我相信,通過閱讀,讀者最終將同意我的觀點:從維多利亞到弗洛伊德時期的中產階級〔2〕經驗值得—實際上也強烈地要求—我們進行系統的研究。我的探討將從19世紀初開始,一直到第一次世界大戰爆發。我把19世紀20年代(在某些地方稍早幾年)作為合適的時間起點,因為誘使歷史學家對“維多利亞人”大加諷刺的中產階級保守的性愛觀和道德的嚴肅性,在1837年維多利亞女王登基前的一二十年就已經確立了。1914年正是精神分析學家西格蒙德 · 弗洛伊德的事業如日中天之時,這一年明顯可以作為我的時間終點:第一次世界大戰(還有其他的諸多事件)戕害了作為我的研究主題的那種中產階級文化。在這一段時間中,西方文化經歷了不可逆轉的、常常是痛苦的根本變遷。這種變化並不是協調一致的,這樣就為我們做出某些歸納總結留下了足夠的空間。我將在此後的幾章展開詳細的敘述;但在此時,我要概括性地指出:我把19世紀劃分成前後兩個階段—主要是19世紀50年代和19世紀90年代,並著重探討此間發生的意義深遠的文化變遷。在這幾十年中,求愛的方式和教育的理想、對手淫的恐懼和體罰的觀念、對女性的描繪和建筑的品味,還有其他諸多的文化特性,都發生了重大轉型,有時是難以覺察的,有時甚至是完全不可辨認的。我在各卷中作為標題使用的術語,也只不過是這些變遷的標記。敏銳的歷史學家不止一次地指出,維多利亞女王不屬於維多利亞人;同樣,弗洛伊德也不屬於弗洛伊德學派:他們不對圍繞他們的名字所編織起來的神話負責。我只是要使他們起到一種提示的作用:19世紀90年代的中產階級文化與半個世紀之前的中產階級文化已經大相徑庭了。

我是從廣泛的人類學意義上來使用“文化”這個詞的,在這裡也需要稍作說明。有助於構建人類經驗的造物都歸屬在這個廣泛的標題之下:社會制度、經濟發展、家庭生活、道德和宗教信條、醫生的焦慮、時尚潮流、情感結構,甚至還有政治體制。毫無疑問,盡管每一種文化都表現出顯著的特點和一定程度的連貫性,但其各分支卻顯示出某種程度的獨立性,甚至各自毫不相幹。在其他場合,我曾經半開玩笑地說過,“維也納”不僅是一個真正的城市,而且是文化史家的創造,因為他們試圖尋求一個廣闊的框架,以便能涵蓋在幾平方英裡內存在過的生機勃勃、豐富多彩的文學、藝術、科學和哲學生活。對我而言,這不僅僅是一個玩笑:西格蒙德 · 弗洛伊德的文化與雨果 · 馮 · 霍夫曼斯塔爾〔1〕的文化已經截然不同了—前者深受德國古典主義、19世紀實證主義思想以及眾多猶太醫生的影響,後者還包括那個想象的城市中眾多杰出的居民。我的觀點非常清楚:文化更加復雜,更具有非連貫性,遠比學習現代西方文明的學生所了解的更加令人驚訝。因果關係的相互作用、此消彼長,對於試圖闡明文化的歷史學家來說更加曲折復雜。

我所說的“中產階級”與“文化”這個概念相比,同樣難以捉摸、難以界定,但通過這篇導言,以及我所列舉的人物表,還有我所引用的主要文獻,“中產階級”這個概念的意義將凸顯出來。我的男女主人公是醫生、商人、教師、家庭主婦、小說家、畫家、政治家,還有因為經營有方而獲得了一定的經濟獨立和社會聲譽的工匠,更有為數不多的貴族—盡管他們的真正身份令人懷疑,但他們的姿態卻是真正的中產階級。在我看來,最理想的文獻常常是無意識的內心表白,例如私人日記、家庭通信、醫療診斷書、家庭手冊、宗教小冊子,還有藝術作品。我將重塑顱相學的片段、解讀親密的信件、闡釋畫作、分析夢境。19世紀中產階級經驗豐富繁雜,既簡明清晰,又深奧難解;既有章可循,又雜亂無章。

在這個引人入勝的、非連貫的領域,我既找到了歐洲的材料,也找到了美國的資料。實際上,美國的材料占據了相當有利的地位。這些材料非常引人注目,因此人們在搜集材料時,絕對不會錯過;對我來說,利用這些材料不僅僅有地利之便,還有其他更多有趣的原因。這些材料對於身後事件解釋的豐富程度遠遠超出我的期望之外。總體上來說,除了極少數顯著的歐洲材料之外,美國人留下的日記、日志和信件相比於那些來自法國、德國或英國的材料,遠沒有那樣深思熟慮、無可挑剔。現在看來,這些來自美國的材料也是當事人生前懇求銷毀的,卻又有意無意地希望保存下來。並且,我對這些美國材料的解讀也在很大程度上證實了當代評論家的預言:盡管美國有其無可置疑的歐洲淵源,但大多數美國人的觀念還是預示了歐洲的未來發展。從19世紀30年代的亞歷克西 · 德 · 托克維爾到80年後的西格蒙德 · 弗洛伊德,批評家都把美國看成中產階級社會的典型代表,是中產階級文化的化身,不管是充滿希望,還是充滿威脅,都是歐洲社會不可抗拒的發展方向。正如司湯達、狄更斯和無數的其他評論家指出的那樣,美國中產階級渴求物質利益、缺乏更高的理想、無力追求愛情—所有這一切在美國社會都得到了充分的體現,也得到了充分的表達。誠然,我已經指出,並將詳盡地證明,19世紀的中產階級文化既是多樣的,又是統一的:對於情感表現的態度、疾病的討論、女孩的監護、避孕套的使用以及中產階級生活中其他的重要構成因素,在每一個時代、每一個國家、每一個階層之間都相差懸殊。但是,除了細微的差異和變化之外,對於每一種獨特的歷史研究來說,中產階級理想和行為的多樣性形成了一個明顯的欲望和焦慮的集合。采用美國的證明材料就是把握19世紀中產階級最純粹的形式—對其注定的命運而言,也是較好的形式。由於在19世紀中產階級文化中,女性的狀態具有十分重要的象征意義,因此值得注意的是,美國在各方面都開創了風氣之先:是第一個招收女性上大學的國家、第一個賦予女性選舉權的國家、第一個頒發女性行醫執照的國家、第一個(從材料的印象看來)鼓勵或至少是默許婚外性愛行為的國家。從某種意義上說,19世紀的美國就是19世紀歐洲的未來形態。

在這個寫作計劃中,我的主要論點大多得益於弗洛伊德的思想。這個總體提綱亦是如此。我將各卷的理論框架都建構在基本的人類經驗之上—愛、侵犯、衝突。在本書中,我將探討中產階級的感官生活;在道德戒律和物質可能性壓力之下,性本能衝動所表現出來的形態。在接下來的第二卷中,我將討論中產階級的情愛方式、中產階級性愛的表達和隱現模式。在第二卷中,我還將討論關於愛情的理論;這個時代所表現出的文化幻想;在所謂更高級的文化領域中,性愛欲望所表現出的各種偽裝;聖徒稱為“罪惡”、精神分析學家稱為“異常”的情愛形態;中產階級為性的限制付出的代價—或者是中產階級認為的代價。在這兩卷之中,愛和性是相互交織的,仿佛是作為中產階級幻想的一個理想形態而交織在一起。我決定將這兩卷區別開來,完全是出於技術上的考慮:材料過於豐富龐雜,很難用可控制的方式包含在同一本書中。

我之所以選擇中產階級的性和它更加成熟形式的愛作為此項研究的起點,就是旨在戲劇化地呈現,或者說糾正(也許會使之更加復雜化)對維多利亞文化的解讀之中一個揮之不去的頑固的錯誤觀念:在這個欺詐、虛偽的中產階級世界中,為了滿足性欲,丈夫都包養情婦、經常光顧妓院或者猥褻孩童;而妻子都靦腆溫順、盡職盡責,但都性麻木,而將其愛的全部潛能傾注於操持家務、撫養孩子之中。誠然,這種荒唐可笑、一成不變的主導觀念並非完全是空穴來風:實際上,在本卷中,我用了相當大的篇幅來討論受過教育的專業人士—當然還有稍處劣勢的19世紀中產階級—對女性在性方面的無知和偏見。在這個中產階級的世紀中,肯定有性無能的丈夫、性冷淡的妻子、對生活中最基本的事實懵懂無知的青年男女;而關於同性戀組織和拐賣未成年少女的丑聞和報道,則進一步證實了中產階級感官經驗中陰暗的一面。水手、士兵、四處遊蕩的推銷員並非19世紀妓院賴以生存的唯一顧客群體。弗洛伊德診斷過很多病人,在他看來就是無可辯駁的證據:他所處時代的中產階級文化過度地壓抑了性的衝動。我的寫作就是要修正關於維多利亞時代的流行觀點,其中包括弗洛伊德的一些觀點,但是我並非為了修正而修正,而是旨在重現19世紀中產階級文化的矛盾衝突、模棱兩可和復雜多樣。在我將討論侵犯的幾卷中,這種文化的矛盾衝突和多樣性也將顯得更加突出。在精神分析之中,對於侵犯的定義仍然莫衷一是;不管對其如何定義,侵犯肯定不僅僅包括仇恨的機制和毀滅的欲望。弗洛伊德不止一次地談到過征服的本能;在侵犯這個大主題之下,我還包括進人類試圖通過技術、政治、美學和社會創造的方式來控制環境的衝動。我將分析中產階級的適應方式,將討論專業化、職業化、社會研究、科學進展、歷史寫作,還將討論作為幽默的隱含敵意行為模式,以及傳統上對兒童、學生、窮人和外國人的嚴厲態度和行為。

此後的幾卷討論自由主義文化的痛苦,我將把衝突的主題移至社會層面,而在精神分析家看來,這主要表現為個體自身的經驗。到19世紀末,在左衝右突中疲憊不堪的中產階級面臨著三個對手,其中每一個對手似乎都毫不妥協:殘餘的貴族勢力和聲望;在富有戰斗精神的(常常是革命的)意識形態刺激下成長起來的工人階級團體;勇往直前的先鋒派文學、藝術、戲劇和哲學思想則貶斥中產階級喪失了品位、貪戀金錢、對文化充滿敵意。我們對這三個對手當中的最後一個最缺乏了解:先鋒派實際上像中產階級一樣也是一個松散的團體,盡管其雄辯的代言人不遺餘力地自我標榜其統一性;許多優秀的中產階級實際上歡迎新的藝術形態,在對先鋒藝術的贊助中毫無屈尊之感,而另一方面,很多先鋒派藝術家和作家也是中產階級的中堅力量。歷史學家習慣於引用福樓拜和馬克思對資產階級的猛烈抨擊,仿佛他們的憤懣都是來自反中產階級前線的冷靜嚴肅的報道,但這無助於澄清這種復雜混亂的狀態。在後面幾卷中,我希望修正這種處於紛擾、敵意的宏大世界中,我們對於中產階級生活的既定觀念,而更加接近於它真實的(包括無意識的)經驗。

若要使我們的研究涵蓋歷史經驗的所有維度,我們就要將傳統的歷史態度與對人性和人類發展的精神分析技巧融合在一起,並做到彼此間相互照應、取長補短。搜集文獻、探求因果聯系、時刻警覺以保持對臆測的質疑,所有這些都必須與精神分析緊密結合,只有這樣才能從材料的表面內容深入到其潛在的含義。當然,歷史學家不可能在躺椅或檔案館中復制出這種精神分析的情形,因為它總是傾向於內斂、與外界隔絕,主要是為了促進無意識與無意識之間的交流。然而,歷史學家至少能在一定程度上接近這種精神狀態。歷史學家能闡釋夢境,特別是當做夢者將夢與一定社會背景聯系在一起時;他能解讀私人日志中連貫的主題,就仿佛它們是自由聯想的意識流動;他能夠理解公共文獻,將其作為願望的濃縮和未付諸實踐的行動;他能從對流行的小說或廣受歡迎的藝術作品的癡迷中發掘出其潛在的無意識幻想。

在此,我並不是呼吁歷史學家的精神分析化,更不是要成為精神分析學家。即使不受惠於弗洛伊德的理論,最明智的歷史學家們也能利用各種動機的分析、潮流的影響、微妙的表達方式或者是最輕微的暗示所提供的信息。我無意奉承歷史學研究的巨擘—不管是埃裡 · 哈勒維〔1〕、馬克 · 布洛赫〔2〕,還是我們能想到的任何典範式人物—我也不是在暗示:如果他們能有幸接受精神分析的訓練,他們可能成為更優秀的歷史學家。常年浸淫於史料之中、訓練有素而且充滿智能、高度敏感的直覺足以發掘各種聯系,也能得出精神分析學家即使以其專業素養可能也要付出艱巨努力才可得出的合理結論。就我們所知,弗洛伊德就曾經表達過對詩人的羨慕,因為他們單憑直覺就理解了他花了多年時間才發現的理論。精神分析學家也可能以同樣的理由羨慕歷史學家。

但也無須過分羨慕他們。大部分歷史學家間或采納和運用的心理學理論只是把握了過去的部分節奏和旋律,但其弦外之音、潛在的共鳴、富有深意的復調音樂,還有繁多的驚奇喜悅都超出了他們的掌控。精神分析對闡釋經驗的貢獻在於一套方法和原理,旨在探求過去的隱晦的意義和解讀其精心安排的音符。我的目標在於將精神分析與歷史研究結合起來。本書所在的系列研究並非心理史著作,而是精神分析關照下的歷史研究。這就是區別所在。

也許,這種歷史研究最突出的特征就在於承認社會世界對心理結構的顯著影響,甚至是對無意識心理機制的影響。我們很快就能認識到,19世紀中產階級用以指導其行為的文化符號常常是不確定和充滿焦慮的。那是一個進步和自信的時代,但同時也是一個充滿疑慮和沉思的時代,是悲觀主義迸發的時代,是質疑身份認同的時代。

目次

【目錄】:總導言

概論

第一章 定義的張力

第二章 變遷的締造者與殉道者

感官生活

布爾喬亞經驗,I

第一章 甜蜜的布爾喬亞

第二章 攻勢的女人與守勢的男人

第三章 現實的壓力

第四章 飽學的無知

第五章 身體知識

第六章 自我的強化

附 錄

關於梅貝爾 · 托德日記中的象征符號的說明

文獻綜述

插圖出處

致謝

索引

書摘/試閱

19世紀的中產階級文化並沒有完全喪失給人們帶來驚喜的潛力。我們都非常清楚,我們對這個時代知之甚少,還存在很多錯誤的觀念:如果說還有其他方面的不足,單就這個方面而言,從維多利亞時代到弗洛伊德時代的中產階級並未獲得其應有的地位。我們比較籠統地、也許是別無選擇地將這個時代的人稱為維多利亞人,但我們關於他們的觀念和認識卻需要進行重大的修正,因為就現在而言,我們總是將他們置於一個尷尬的處境:我們既對他們的一本正經感到好笑,又對他們的道貌岸然不屑一顧;我們既對他們的偽善感到憤慨,又有一點懷念他們可愛的古靈精怪。盡管以往的嚴肅學者已經對這種文化進行了大量值得信賴的研究和細致入微的分析,但這一熟知的領域依然有待於歷史學家去探索,從無窮無盡的材料中發掘出新的解釋。

這個斷言從其本身來看就顯得令人驚異。現存大量繁雜的材料甚至讓人感到精疲力竭、茫然無助。除了我們現在生活的20世紀,沒有哪一個時代比19世紀具有更多的文獻記錄。這種情況是不可避免的,因為這個世紀畢竟是我們父輩生活的時代,除了戰爭的蹂躪和殘酷的時期之外,對於19世紀的大部分時間,我們還不太了解,有些甚至還從未觸及,有待人們的研究探索。墻上的壁紙已經略顯褪色,但家庭肖像畫完好無損。對於這個世紀,仍然有太多尚未回答的問題,還有更多的問題有待提出。長久以來,19世紀的貴族、政客、藝術家和詩人成為究根問底的傳記作家們的材料,也成為人們茶餘飯後的笑料談資,盡管其中很多人仍然會給人們帶來驚喜;19世紀的工人階級,特別是在罷工或暴動的時候,還有19世紀的農村人口,近年來已經引起了一部分社會史學家充滿同情的關注。

對於中產階級而言,情況就不是如此了:我們並未能充分了解他們經驗的範圍,以及他們對於急劇地改變了自己生活的經濟、政治、思想和社會變遷的感受。這些變化是否使得這個世紀成為中產階級的世紀呢?在那些非常重要但研究很少的情感領域,在挫折與成功、自我評價和社會觀念、自信與焦慮的領域,他們又是如何做出響應的呢?為什麼19世紀的中產階級對隱私充滿激情,以至於隱私不可避免地普遍成為界定中產階級的主要特點呢?現代資本主義為其聲譽不佳的受益者中產階級做了什麼?在性的方面、在侵犯的方面、在寂靜的祈禱中、在藝術品消費中、在社會流動性的管理等方面,是否存在著一種典型的中產階級風格呢?簡言之,在大學中、在市場上、在投票站、在博物館、在床笫間,中產階級的經驗又是什麼呢?正是弗洛伊德促使我提出了這些問題,在我的答案中也留下了他影響的印記。

1897年10月3日,弗洛伊德給在柏林的威廉 · 弗裡斯醫生(Wilhelm Fliess)—他當時最親密的朋友和知己—寫了那些最坦率的信件。弗洛伊德也正是向弗裡斯毫無保留地傳達了他所有驚人的發現。這是他最激動人心的日子,盡管不是最愉快的時候。弗洛伊德希望,他關於神經誘因的理論能夠為他贏得作為最有創造力的精神疾病醫師的美譽,但是這一理論由於缺乏可靠的證據而瀕臨失敗的邊緣。他從這個失敗中贏得的具有劃時代意義的勝利—認識到了幻想在精神生活中所起到的重要作用—仍然處於形成孕育階段。弗洛伊德正在發掘內心深處被壓抑的記憶,並為他將要發現的意義深遠的關於夢的解析理清頭緒。正如他在信中告訴弗裡斯的那樣,他回憶說,在這種激烈的內心探索和嚴酷的自我挑戰氛圍之中,有一次從萊比錫到維也納的鐵路旅程中,大約在凌晨兩點至兩點半的時候,他“對母性的欲望被喚醒”(libido toward matrem had awakened),並使得他幻想見到了她的“裸體”(nudam)。在釋放了他這種被長期壓抑的記憶後,弗洛伊德立即補充說—似乎是以一種明顯的無意識聯想—在幼年時,對比他小一歲的弟弟的夭折,他感到快慰,顯然是出於“邪惡的願望和真實的幼年妒忌”。愛與恨被證明是永遠的伴侶和親密的敵人。

正是由於這種隱藏與富有啟發意義的錯誤,這才是富有深意的時刻,因為它以一種令人印象深刻的簡潔方式濃縮了我的最重要主旨:

情欲和侵犯的衝動具有強大推動力,並以一種持續摩擦的方式糾纏在一起,表現為一個親密舞臺之上的隱藏衝突。進而言之,它揭示了人類文明的機制:對欲望的壓抑和人類精神上滿足的延時。它顯示了早年經驗的延續性和強大生命力,以及對塑造記憶的心理屏障的保持。在經歷了大半生的時間之後,在給像他一樣也是醫生的摯友的信件中,弗洛伊德覺得有必要以一種體面的、模棱兩可的飽學口吻掩飾他亂倫的欲望;拉丁文措辭則在他自己和被禁止的衝動之間建立了一個安全空間。並且值得注意的是,弗洛伊德可能還錯誤地回憶了這種激動人心、充滿誘惑的時間:他說當時他實際上只有四歲。回到比實際年齡更小的時候,他就否定了他當時達到的俄狄浦斯情結階段明顯的情欲,把自己描繪成比實際更弱小、更缺乏威脅性,幾乎不能想象、更不能實行那種侵犯的性意向。當他把這一切告訴弗裡斯時,弗洛伊德時年41歲。對於弗洛伊德的回憶及其漫長的、幾乎是諱莫如深的領域,包括他當時的困境和幼年的情感衝動,要求歷史學家超越當時的情境,探討弗洛伊德生活的文化環境,回溯他早年成長的歷史。簡言之,這個小花絮就是一種典型的經驗,很富有啟發性,對研究人類強大而隱秘的行為衝動具有深遠的隱含意義。從非常真實的意義上說,本書和以後的系列著作都是對於這種經驗的擴展討論。

一種經驗就是心靈與世界的一次際遇,但既不是那種簡單明了,也不是那種完全顯而易見的。盡管在表面上看來稀松平常,但一種經驗往往能夠顯示其自身,特別是當我們追根問底地追溯到那種無意識的、非合作的、飄忽不定的以及緘默無言的遙遠領域的時候。作為無可名狀的衝動和無法釋懷的衝突的產物,一種經驗往往也埋下了混亂的種子,並可能導致根本性的誤讀。經驗絕非僅僅是為思想和行動提供各種既定而熟知的場景,它參與到了創造利益與情感目標的過程之中;經驗為原初的期望賦予了形態,並使它免受揮之不去的焦慮的困擾。人類對經驗不可遏制的渴求可以追溯到童年時代最早的對性知識的探尋,以及這種知識為他帶來的愉悅,但這種衝動在很大程度上被壓抑了,並在此後的生活裡升華到各種非原始的文化活動中。一種經驗既是一個獨特的事件,又與其他經驗密切相關,因此它不僅僅是一種純粹的願望或一種漫不經心的體驗;它是對充滿激情的強烈渴求的組織形式,是人們觀察世界的持之以恒的方式,是不可否認的客觀現實。

除了作為心靈與世界的遭遇之外,一種經驗也是現在與過去的一次際遇。愛與恨,是歷史的強大的創造者,已經被廣泛地擴展,並在很大程度上成為其自身的秘史:過去的壓力無所不在,而且持之以恒。把人類稱為文化動物,就是強調人類作為一種動物,具有從經驗中學習的天性,盡管常常得到的是錯誤的教訓。在1890年,威廉 · 詹姆斯(William James)就以其慣有的飽含激情的口吻感嘆道,經驗是“我們的教導者,是我們偉大的幫助者和朋友”。經驗源自有意識的沉思與無意識的需要之間的衝突與合作,它將記憶與欲望結合在一起,盡管這些並非不可更改或一成不變的。盡管人類諸多強力的衝動在很大程度上超出了其意識範圍,但還有很多衝動從其自身來看是可以理解的—當西格蒙德 · 弗洛伊德提醒他同行的精神分析學家,既要關注夢境的明確表現,也要關注其隱含意義,且兩者不能有所偏頗之時,他可能也在對歷史學家發言:既要尊重遙不可及的證據,也要尊重近在咫尺的證據。

因此,各種經驗也證明了世界的影響與心靈的要求、接受與塑造活動之間連續不斷的交流。長久以來,這種交流占據了專業歷史學家

的全部注意,並常常使他們感到困惑。心靈投射於各種現實之上,因此也正如現實一樣,心理活動既是穩定的,又是變動的,但並非完全處於一種被動的地位。我在此並非要堅持一種徹底的主觀性。引人注目的是,心靈經常能充分地把握其認知的外在特征和內在意義。大多數歷史學家都屈從於這個令人疑惑的、批判性的命題:我們人類的每一個人都只是錯誤意識的不幸的犧牲品;他只是某個團體的一員,並不自覺地成為他的階級、他的信仰、他的時代的不折不扣的代言人。與文化人類學家一樣,歷史學家也傾向於認為:人類賦予他們的經驗以意義。的確如此。但那種理解是焦慮導致的錯誤認知與理性和實驗提供的修正之間的共同作用,而且這種合作並非一蹴而就。盡管有諸多情感和精神上的修正,大多數人對現實的觀念就是那種現實的一種可認知的呈現;這種觀念與世界的相似關係,就好像一幅18世紀的地圖與地球實際的地形地貌的關係一樣。任何人,即使是瘋子,也不是憑空建構了他們的世界。他們用以建構世界觀念的材料在很大程度上是公共財產。

在此,我似乎應該用更充裕的篇幅來發現自我欺騙、修正誤讀,並且分析有意識行動的無意識意義。但在我堅持外在現實權威的同時,我要堅持心靈的潛在力量。綜觀歷史進程,流行的黨派論調、非理性信仰和敵意的觀念,提供了關於人類客觀性限制的令人沮喪的證據。眾所周知,精神分析一貫的觀點認為:人類的觀念、語言、行動富有更多的意義,遠不是普通不具備專業知識的人所見到的那樣。但這種觀點並不能致使精神分析學家—抑或歷史學家—認識到事情往往與其表面上看來的恰恰相反。充滿悖論的是,事情既不是它們表面看來的那樣,但同時又是它們表面上看來的那樣。這就使得問題饒有趣味,但又晦澀難解。弗洛伊德的思想並不是簡化這些復雜的問題;實際上是促使我們認識到這些問題,使之凸顯出來,並有利於加速對它們的研究。就這一點而言,它應當引起歷史學家的關注;也正是因為這個原因,我發現它非常貼合我的研究。

弗洛伊德在41歲之際,無意識裡再次出現了母親裸體的景象,但這完全能夠被稱為一個副本:它是一種被修正的指令與禁令的復蘇,它是1860年左右的一個真實事件的展開,但被重塑為一種有用的或謂戰略性的記憶,在1897年再次出現。弗洛伊德在他的成年焦慮中,再次重溫了他童年的欲望,這本身是一樁深刻的個人事件,卻有普遍的意義;在他竭力梳理一個心理學定律的時刻,這種欲望再次爆發出來。這個定律就是:所有小男孩對他們母親的欲望可能是一個彰而不隱的因素。歷史學家應當盡量避免那些遙不可及的經驗維度,這本身是完全可以理解的。無意識是遊離不定和難以捉摸的。不管它可能留下多麼引人入勝的印記,對於沒有經過專業訓練的觀察者而言,無意識簡直就是雜亂無章、不可理解的。然而,盡管要將無意識化解為可理解和可觸及的歷史研究材料是一件公認的困難差使,但它仍然是一種決定性的歷史真理。如果忽視了這個真理,任何歷史學家都可能要冒著遭受重大損失的危險,因為大部分歷史都是以隱秘而寂靜的方式發生的,但都是確信無疑的。

鑒於復雜而強有力的無意識活動,對經驗的歷史闡釋既要敏感地關注有意識維度,也同樣要敏感地關注其無意識之維,以及文化對於心理的作用—概言之,這是歷史學家最得心應手的領域。西格蒙德 · 弗洛伊德在火車上產生了其無意識的性幻想,這也應當成為變動的19世紀的絕妙隱喻。火車車廂的私密性,以及旅途中有節奏的運動促成了四歲男孩專斷的欲望再次顯現,並賦予其獨特的顯現形式。人類心理渴望現實;作為原始衝動的儲蓄倉庫,本我(id)由深深壓抑的成分構成,並在很大程度上是封閉的,但除了本我之外,其他的心理機制,包括自我(ego)與超我(superego)卻是不斷地從文化中自由地吸取養料,而文化又是它們生存、發展、成功或失敗的基礎。人類心理向世界表現了它的需求,而世界又賦予人類心理以其構成規律,並將各種願望作為其基本成分,將焦慮作為其目標。人類超我由來自父母或其他教化機制的各種禁令累積而成;人類自我被賦予了思考、計算和預測的各種官能,主要是面對現實、遭遇現實和證實現實。人類心理從現實世界中獲取其幻想與夢境的來源。如果這些隱秘的活動從現實中獲取的景象、聲音和氣味越多,那麼作為人類歷史主要素材的正常心理經驗則必然更加依附於社會、宗教、經濟和技術的要求,而所有這一切又共同作用,界定了人類個體以及團體的可能性,並規定了其邊界範圍。

因此,長久以來困擾心理史的還原主義是站不住腳的,因為它不僅弱化了歷史進程的微妙特性,也許更為嚴重的是,因為它弱化了精神分析關於人類在世界中地位的微妙特性。可以肯定的是,並非所有的化約論的觀點都是還原主義的,在1913年的一篇論文中,弗洛伊德就暗示了這種區分。在這篇論文中,他探討了精神分析在歷史研究中的作用,並以某種方式暗示,他的個體主義心理學能夠應用於集體經驗的研究之中,因而在對集體經驗的研究中,傳記可能成為歷史。“精神分析”,他寫道,在“個體的精神成就與社會的精神成就之間建立了一種密切的聯系,因為它假定這兩者之間具有相同的推動力源泉。精神分析緣起於這樣一種基本的觀念:精神機制的首要功能就是將個人由於各種需求而在內心造成的各種緊張關係釋放出來。通過從外在世界中尋求滿足可以部分地完成這些任務;為了實現這個目的,首先就是要實現對現實世界的掌控”。他補充說:“但是現實世界往往阻止這些需求的其他部分得到滿足,更重要的是,在這些需求中,某些情感的衝動得不到滿足。這樣就產生了第二個任務,找到某種方式處理這些未得到滿足的衝動。”弗洛伊德深信,精神分析已經對宗教、道德、正義和哲學的起源問題做出了令人眼花繚亂的解釋,因此他的結論認為:“整個文化史只是證明了人類采取了哪些方法,如何在變化的條件下約束那些未得到滿足的願望,而這些條件又由於技術的進步得到進一步的修正,願望有時從現實中得到滿足,有時則深受挫折。”

對歷史學家而言,這段鮮為人知的話不啻是一個雄心勃勃的議題;所有的精神分析學家和歷史學家還從未對這個議題的隱含意義做過探討。很明顯,弗洛伊德是在提醒我們:精神機制一旦被迻譯,並進入各種創新、制度和問題的解決之中時,是如何使其自身獲得解放,並成為一種獨立自主的公共存在的。從這個意義上說,即使是技術上的進步,如果我們追溯得足夠深遠,也可能成為使未滿足的願望得以實現的理性方法。但技術也是一種外在的客觀現實,它從人類精神中獲得自由,現在正成為精神的對立面。人們在談論宗教、政治,甚至工廠裡的事情時,也會使用從家庭生活中得出的隱喻,這絕非一件漫不經心的事情。他們以自己親身的經驗來解釋其環境的意義,而那種環境則同時反映了那種經驗,並對經驗產生影響。階級意識、對國家的忠誠、經濟決策都可看作精神過程的不同類別,這種精神過程在各種現實中留下了標記,同時反過來現實又在這種精神過程中留下了印記。對青春、對時代或對自然的崇拜,進步的希望或對發展進步的絕望,對議會制度或為魅力型領袖而獻身的熱忱,商業策略的選擇,還有眾多其他的情感形式和活動,都部分是理性的,部分是非理性的,都可視為算計或是未滿足的願望的結果,而個人或群體也絕少知曉或很難認識到這些願望。精神分析的各種不同分支旨在解釋所有這些豐富而多層次的經驗,但精神分析並非規定性解釋,也並非所有的歷史闡釋都必須遵循這一軌跡;精神分析只不過是描述了可行與不可行的人類選擇。精神分析極大地提高了歷史學家理解所有歷史維度的機會,以及他們歷史經驗解釋中的相對分量。正是基於這個原因,我詳盡地分析了各種所謂的現實壓力,諸如鐵路的興起、橡膠硫化技術的發展、產褥熱的攻克以及社會等級秩序的持續存在。所有這些都使得中產階級經驗具有了其具體的形態。

當然,從嚴格意義上說,並不存在整體上唯一的19世紀中產階級體驗;相反,存在多種形態的中產階級體驗。對於一個精神分析導向的歷史學家而言,他應當充分地了解任何一個個體的經驗與其他人經驗的差別,不管這種差別多麼微小。要撰寫19世紀中產階級經驗的歷史,就要深入中產階級的心理—就像我在本書中不遺餘力地希望做到的那樣,但要冒的危險就是不充分的歸納。只存在個人的愛恨情感,個人對繪畫和家具的品位,個人對巔峰情感體驗的滿足,個人面對危險時的焦慮,以及面對剝奪時的憤怒;只存在個人在征服時感到的意氣風發,或個人對世界的報復。其他的一切都只是隱喻。

但是,這種隱喻是不可或缺的,因為人類至少分享他們共同的人性—人類的情感、人性的成熟以及人性不可壓抑的需要。每一個人都需要建立一定的社會關係,都從屬於一定的亞文化,從而使他受到可預測的集體經驗的影響;每一個人都具有某種極為密切的家族類似性,從而致使歷史學家對其進行某種集體判斷。不同的宗教派別、城市社區、語言共同體,特別是19世紀的階級,都將個人塑造成了幾個團體中可識別的成員。當一個兒童長大到上學的年齡時,他已經是他從屬的特定文化中一個小小的活生生的教科書。雖然他還只是部分意義上的真正個體,但他也成了一個獨特的個體,盡管他還必須接受多種現實世界的洗禮。就這樣,精神分析以其理論和技巧,架起了個人經驗和集體經驗之間聯系的橋梁,也正因為如此,大部分對弗洛伊德理論深感不安的歷史學家一直以來都將其視為一種問題的參照系。因為在精神分析學家看來,任何個體都是社會的個體。弗洛伊德指出,即使是最私密的,甚至是下意識的心理活動,比如對俄狄浦斯情結的壓抑,都受到了“權威、宗教教義、教育、閱讀的影響”。其他經驗,不管多麼私密,都無不顯示出其文化特性與內涵。正是由於這個原因,弗洛伊德認為,個體心理學與社會心理學之間並無本質的差異。

然而,在我的每一次精神與歷史的歸納之後,都站立著一個真實的、唯一的經驗中心:個人。正是為了戲劇性地呈現這一信念,我在每一卷書的開篇都寫下了一段分析性傳記作為前言:我這樣做旨在回顧弗洛伊德的經典案例史—但決無意仿冒,因為在我看來,這些傳記也最符合歷史這個詞語的真正含義。這些精神的與社會的畫像,盡管不是完美地反映文化的鏡子,但也是理解文化的明確線索。所有這些,將引領我們面對那宏大而復雜的拼圖,而這正是我旨在恢復、重建和重述的19世紀的中產階級經驗。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。