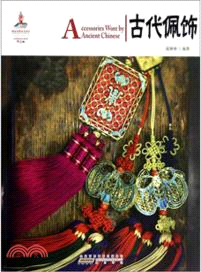

中國紅:古代佩飾(簡體書)

商品資訊

相關商品

商品簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

中國古代的佩飾品種繁多、造型豐富、工藝精湛,雖歷經千年歲月的淘洗,依然品質不變,光彩如新。中國古代佩飾多以動植物、神話傳說、歷史故事等作為題材,寓意吉祥,記錄了中國悠久的歷史文化和多姿多彩的民俗風情,融歷史、文學、民俗、美術於一體,令人愛不釋手。

名人/編輯推薦

戚琳琳編寫的這本《古代佩飾》是中國紅系列叢書之一。該書以深入淺出的文字和珍貴精美的圖片,向讀者展示了中國古代的各種吉祥佩件和精美首飾,使讀者領略到古代佩飾的藝術之美,同時更多地了解中國的傳統文化與民俗民風。

序

古代佩飾是指佩戴在人體各部位的飾物,主要包括佩件和首飾兩大類。中國的古代佩飾是衣著服飾制度的一個重要組成部分,除了具有美化功能外,還具有一些吉祥寓意、宗教寓意及權、禮觀念上的特別意義。

中國古代的佩飾品種繁多、造型各異、工藝精湛,一些飾品雖然歷經千年歲月,仍風采依舊,體現了與中國傳統工藝一脈相承的精神。這些佩飾不僅精美,而且具有深厚的文化內涵,很多飾品以動植物、神話傳說、歷史故事等作為題材,寓意吉祥,記錄了中國悠久的歷史文化和多姿多彩的民俗風情,融歷史、文學、民俗、美術于一體,令人愛不釋手,百看不厭。

本書以深入淺出的文字和珍貴精美的圖片,向讀者展示了中國古代的各種吉祥佩件和精美首飾,使讀者領略到古代佩飾的藝術之美,同時更多地了解中國的傳統文化與民俗民風。

中國古代的佩飾品種繁多、造型各異、工藝精湛,一些飾品雖然歷經千年歲月,仍風采依舊,體現了與中國傳統工藝一脈相承的精神。這些佩飾不僅精美,而且具有深厚的文化內涵,很多飾品以動植物、神話傳說、歷史故事等作為題材,寓意吉祥,記錄了中國悠久的歷史文化和多姿多彩的民俗風情,融歷史、文學、民俗、美術于一體,令人愛不釋手,百看不厭。

本書以深入淺出的文字和珍貴精美的圖片,向讀者展示了中國古代的各種吉祥佩件和精美首飾,使讀者領略到古代佩飾的藝術之美,同時更多地了解中國的傳統文化與民俗民風。

目次

佩飾概說佩飾的緣起和發展古代佩飾的裝飾題材與寓意經典佩飾佩玉帶鉤香囊、荷包長命鎖鼻煙壺壓勝錢腰掛發飾耳飾頸飾手飾

書摘/試閱

>佩飾的緣起和發展

追本溯源,佩飾要比衣服出現得更早。早在舊石器時期,古人就將許多小物件佩戴在身上,其材料主要為石英石、礫石、石墨、瑪瑙、黑曜石等,還有獸牙和蚌殼等其他材質。當時佩戴的這些小物件有些用以辟邪,有些則是作為財富的象征,還有的是一些日常使用的器具和工具,這就是最原始的佩飾。

在距今約1.8萬年前的北京山頂洞人的遺址中,就曾發現過一些裝飾品,有穿孔的獸牙、海蚶殼、小石珠、小石墜、鯇魚眼上骨和刻有條紋的骨管等。其中穿孔獸牙最多,有125枚,包括狐貍的上、下犬齒29枚,鹿的上、下犬齒和門齒29枚,野貍的上、下犬齒17枚,鼬的犬齒2枚,虎的門齒l枚等。這些獸牙的根部均鉆有一個孔,有一些甚至用赤鐵礦粉染成了紅色。山頂洞人用繩線將這些小裝飾品穿起來,佩戴在脖頸、手腕,或懸掛在衣服上,用以美化外形。可見此時的人類已經有了審美情趣。

新石器時代,人類社會正處于文明起源階段。“文明”的意義包括農業發展、手工業興旺、民族形成、城鎮勃興、城鄉分離、貧富分化、階級對立、金屬出現、文字發明、文化發達、商品交換出現、國家機構成立等基本內容。當時以農耕經濟發達為特征的中原地區,較早地進入了原始氏族公社向奴隸制國家過渡的階段。

這一時期,人們的佩飾更加豐富,形式已不限于項鏈、腰飾等,還出現了笄、梳篦(梳理頭發的用具,也可插在頭發上作裝飾)、指環、玉塊、手鏈等。佩飾的材質也相當豐富,僅出土的梳篦的材質就有骨、石、玉、牙等。另外還出現了一種極具特色的佩飾,被稱為“帶鉤”。帶鉤就是腰帶的掛鉤,最初多用玉制成,發展到春秋戰國時期最為盛行,材料也更加豐富。

商代(前1600—前1046)和西周時期(前1046—前771),佩件以玉佩為主,當時的貴族無論男女都流行玩玉和佩玉,玉飾異常精美珍貴。如商代出現了裝飾有人紋、鳥紋、魚紋、獸紋的佩璜,這是具有審美性質的賞玩性和裝飾性的佩玉。這一時期的首飾主要是笄,此外還增加了臂飾,即手臂上的飾品,稱為“玉瑗(yuan)”。在河南安陽商代古墓中就發現有各式的玉瑗:有的形狀長而寬,中部有凸棱;有的呈凹弧形,中間凹、兩邊凸;有的內緣凸起,如同碗托。

西周是中國奴隸制王朝的鼎盛時期,大力推行以王權為中心的禮制,在國家禮儀活動中大量使用禮器,尤其是玉禮器,部分玉禮器后來又發展成為玉佩飾。這一時期出現了許多玉佩飾,并首次出現玉組佩。此時的佩飾造型簡樸,但紋飾則向繁復和圖案化方面發展,常見的有鳳鳥紋、夔紋、龍紋、兔紋、鹿紋、象紋等。

春秋戰國時期(前770—前221)是由奴隸制向封建制轉化的變革時期。各諸侯王國形成了地域文化圈,因此使各地的佩飾風格迥異,形式大增,各種技法并用。

這一時期,佩飾仍以玉質為主,但形式更加華美,做工更加考究。佩飾普遍帶有象征意義,后人可以從出土的飾品中窺探出該飾品主人的身份和社會地位。從春秋戰國時期開始,中國出現了開采金、銀等金屬的礦產業,因此在戰國的古墓中,曾發現了大量金、銀飾品。

這一時期還十分盛行戴玉塊。這種飾品有圓形缺口、素面無紋的,也有雕琢紋飾的,還有呈柱狀、有缺口的。帶鉤亦極其盛行,所用材料有金、銀、玉、青銅等,制作十分考究。其裝飾工藝除雕鏤花紋外,還有在青銅上鑲嵌綠松石,或在銅、銀上鎏金等。春秋戰國時期的佩璜紋飾日趨繁復,題材多為龍、鳳、蟠螭、云紋等,周身施飾。

秦朝(前221—前206)統一中國后,清除異制,建立了自己的佩飾文化,但佩玉制度繼承前代。由于秦朝統治的時間很短,故流傳下來的佩飾極少。

漢代(前206—公元220)的佩飾是在長達四百多年的大一統封建王朝背景下發展起來的,因此出現了佩飾發展的高峰。此外,漢代始通西域,開通了絲綢之路,新疆出產的和田玉得以大量進入中原地區,白玉的使用開始興盛,成為當時中國人最喜愛、最推崇的玉料。

秦漢時期,佩飾的樣式雖多承襲前代,但制作材料較前代更加豐富,工藝和形制也更為精巧,造型、質料、色彩上的差別亦愈加明顯。貴族男子多隨身佩戴印章、輦(p6n)囊(佩在腰帶旁的小口袋)、刀、劍等物,并且大都佩掛于腰部的革帶上,組綬串飾也開始流行。首飾方面,漢代男子一般只用笄,女子除笄以外還用釵、簪、步搖和耳趟(dong)。漢釵的形狀比較簡單,是將一根金屬絲彎曲為兩股而成。耳趟多作腰鼓形,一端較粗,常凸起呈半球狀。戴的時候以細端塞入耳垂的穿孔中,粗端留在耳垂前部。還有一種在其中心鉆孔、穿線、系墜的耳飾,稱為“珥”。

P2-17

追本溯源,佩飾要比衣服出現得更早。早在舊石器時期,古人就將許多小物件佩戴在身上,其材料主要為石英石、礫石、石墨、瑪瑙、黑曜石等,還有獸牙和蚌殼等其他材質。當時佩戴的這些小物件有些用以辟邪,有些則是作為財富的象征,還有的是一些日常使用的器具和工具,這就是最原始的佩飾。

在距今約1.8萬年前的北京山頂洞人的遺址中,就曾發現過一些裝飾品,有穿孔的獸牙、海蚶殼、小石珠、小石墜、鯇魚眼上骨和刻有條紋的骨管等。其中穿孔獸牙最多,有125枚,包括狐貍的上、下犬齒29枚,鹿的上、下犬齒和門齒29枚,野貍的上、下犬齒17枚,鼬的犬齒2枚,虎的門齒l枚等。這些獸牙的根部均鉆有一個孔,有一些甚至用赤鐵礦粉染成了紅色。山頂洞人用繩線將這些小裝飾品穿起來,佩戴在脖頸、手腕,或懸掛在衣服上,用以美化外形。可見此時的人類已經有了審美情趣。

新石器時代,人類社會正處于文明起源階段。“文明”的意義包括農業發展、手工業興旺、民族形成、城鎮勃興、城鄉分離、貧富分化、階級對立、金屬出現、文字發明、文化發達、商品交換出現、國家機構成立等基本內容。當時以農耕經濟發達為特征的中原地區,較早地進入了原始氏族公社向奴隸制國家過渡的階段。

這一時期,人們的佩飾更加豐富,形式已不限于項鏈、腰飾等,還出現了笄、梳篦(梳理頭發的用具,也可插在頭發上作裝飾)、指環、玉塊、手鏈等。佩飾的材質也相當豐富,僅出土的梳篦的材質就有骨、石、玉、牙等。另外還出現了一種極具特色的佩飾,被稱為“帶鉤”。帶鉤就是腰帶的掛鉤,最初多用玉制成,發展到春秋戰國時期最為盛行,材料也更加豐富。

商代(前1600—前1046)和西周時期(前1046—前771),佩件以玉佩為主,當時的貴族無論男女都流行玩玉和佩玉,玉飾異常精美珍貴。如商代出現了裝飾有人紋、鳥紋、魚紋、獸紋的佩璜,這是具有審美性質的賞玩性和裝飾性的佩玉。這一時期的首飾主要是笄,此外還增加了臂飾,即手臂上的飾品,稱為“玉瑗(yuan)”。在河南安陽商代古墓中就發現有各式的玉瑗:有的形狀長而寬,中部有凸棱;有的呈凹弧形,中間凹、兩邊凸;有的內緣凸起,如同碗托。

西周是中國奴隸制王朝的鼎盛時期,大力推行以王權為中心的禮制,在國家禮儀活動中大量使用禮器,尤其是玉禮器,部分玉禮器后來又發展成為玉佩飾。這一時期出現了許多玉佩飾,并首次出現玉組佩。此時的佩飾造型簡樸,但紋飾則向繁復和圖案化方面發展,常見的有鳳鳥紋、夔紋、龍紋、兔紋、鹿紋、象紋等。

春秋戰國時期(前770—前221)是由奴隸制向封建制轉化的變革時期。各諸侯王國形成了地域文化圈,因此使各地的佩飾風格迥異,形式大增,各種技法并用。

這一時期,佩飾仍以玉質為主,但形式更加華美,做工更加考究。佩飾普遍帶有象征意義,后人可以從出土的飾品中窺探出該飾品主人的身份和社會地位。從春秋戰國時期開始,中國出現了開采金、銀等金屬的礦產業,因此在戰國的古墓中,曾發現了大量金、銀飾品。

這一時期還十分盛行戴玉塊。這種飾品有圓形缺口、素面無紋的,也有雕琢紋飾的,還有呈柱狀、有缺口的。帶鉤亦極其盛行,所用材料有金、銀、玉、青銅等,制作十分考究。其裝飾工藝除雕鏤花紋外,還有在青銅上鑲嵌綠松石,或在銅、銀上鎏金等。春秋戰國時期的佩璜紋飾日趨繁復,題材多為龍、鳳、蟠螭、云紋等,周身施飾。

秦朝(前221—前206)統一中國后,清除異制,建立了自己的佩飾文化,但佩玉制度繼承前代。由于秦朝統治的時間很短,故流傳下來的佩飾極少。

漢代(前206—公元220)的佩飾是在長達四百多年的大一統封建王朝背景下發展起來的,因此出現了佩飾發展的高峰。此外,漢代始通西域,開通了絲綢之路,新疆出產的和田玉得以大量進入中原地區,白玉的使用開始興盛,成為當時中國人最喜愛、最推崇的玉料。

秦漢時期,佩飾的樣式雖多承襲前代,但制作材料較前代更加豐富,工藝和形制也更為精巧,造型、質料、色彩上的差別亦愈加明顯。貴族男子多隨身佩戴印章、輦(p6n)囊(佩在腰帶旁的小口袋)、刀、劍等物,并且大都佩掛于腰部的革帶上,組綬串飾也開始流行。首飾方面,漢代男子一般只用笄,女子除笄以外還用釵、簪、步搖和耳趟(dong)。漢釵的形狀比較簡單,是將一根金屬絲彎曲為兩股而成。耳趟多作腰鼓形,一端較粗,常凸起呈半球狀。戴的時候以細端塞入耳垂的穿孔中,粗端留在耳垂前部。還有一種在其中心鉆孔、穿線、系墜的耳飾,稱為“珥”。

P2-17

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。