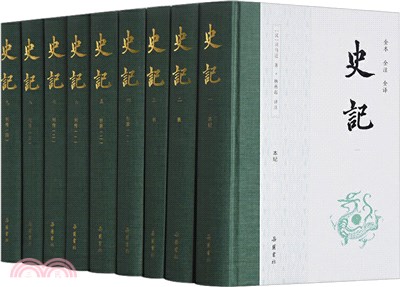

商品簡介

1.全本無刪減,共分為九冊,其中《表》為單獨一冊。簡體橫排,內容有原文、註釋、譯文。原文底本精良,吸納了新的整理點校成果。註釋廣採眾長,力求準確詳細,還特意將讀者容易誤讀的字詞的讀音和意思註解出來。譯文力求精準,讀來通順流暢。

2.名家註譯,註譯者楊燕起教授,數十年專攻《史記》,相關著作頗多,是著名的《史記》研究專家。

3.版式設計獨特,原文和譯文左右對照,註釋緊隨其後,無需頻繁翻頁即可一覽原文、譯文與註釋。

4.圓背精裝,布面書脊,書脊燙金,封面書名燙黑。九個封面上使用了畫像石中的青龍、白虎、朱雀、玄武、三鳥繞日來區分全書的五種體例。設計典雅美觀,別具一格。

5.全書內文選用純質紙,紙質精良,印製清晰,輕便易攜,適於隨時隨地翻閱。

《史記》由西漢著名的史學家、文學家、思想家司馬遷撰成。全書共有一百三十篇,劃分為本紀、表、書、世家、列傳五種體例,其中,本紀有十二篇,表有十篇,書有八篇,世家有三十篇,列傳有七十篇。該書記載了自遠古經夏、商、西周、春秋、戰國、秦直至漢武帝時期長達三千年的史事,內容涉及上述各時期的政治、經濟、軍事、文化、學術、天文、地理乃至醫術、占卜等,所記地域範圍除了漢朝,還有周邊少數民族和域外國家。《史記》對後世的史學、文學產生了深遠的影響。

作者簡介

司馬遷

字子長,漢左馮翊夏陽(今陝西韓城)人。生於漢景帝中元五年(前145),約死於漢武帝徵和三年(前90)或稍後,一生大致與漢武帝相始終。其父司馬談亦為史學家,生活在漢之文帝、景帝、武帝時期,卒於武帝元封元年(前110)。司馬遷自小就博覽群書,後又跟隨父親在長安聆聽過孔安國講《古文尚書》、董仲舒講《公羊春秋》。二十歲以後,周遊全國。曾擔任過郎中,出使西南。父親過世後,他承續父業,擔任太史令,多次跟隨漢武帝出巡,遍覽各地風土人情。天漢三年(前98),他因為替投降匈奴的李陵辯護觸怒了漢武帝,又因家境貧寒拿不出錢贖罪,而被判處宮刑。他忍受著巨大的恥辱,秉承先父的遺志,以“究天人之際,通古今之變,成一家之言”的雄心壯志,撰成了我國第一部紀傳體通史《史記》。他因此而成為後世史家的楷模,其書則成為後世史書的典範。

楊燕起

1933年生,湖南攸縣人。中國史記研究會常務理事,曾任北京師範大學教授。先後蒐集整理、編輯出版有《歷代名家評史記》《史記研究資料索引和論文專著提要》《史記精華導讀》《白話史記》《史記全譯》《史記的學術成就》《史記與中國史學》。其學術專長為《史記》研究,在此一領域自成一家。2011年5月,他與韓兆琦、張大可(會長)、可永雪、宋嗣廉等10人獲得《史記》研究學會頒發的“中國史記研究會學術成就獎”。

名人/編輯推薦

善序事理,辯而不華,質而不俚。(劉向)

其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實錄。(班固)

史家之絕唱,無韻之離騷。(魯迅)

空前之傑作,絕後之至文。(曾毅)

序

史記

前言

一

《史記》被魯迅譽為“史家之絕唱,無韻之《離騷》”,它在史學和文學方面的重要價值,使之成為我國文化發展史上的一顆璀璨的明珠,而備受人們稱讚。

《史記》的作者是西漢著名的史學家、文學家、思想家司馬遷。司馬遷,字子長,漢左馮翊夏陽(今陝西韓城)人,生於漢景帝中元五年(前145),約死於漢武帝徵和三年(前90)或稍後,一生大致與漢武帝相始終。他的父親司馬談也是一位史學家,生活在漢之文、景、武時期,卒於武帝元封元年(前110),享年五十餘歲。實際上,司馬談在武帝任命他為太史令時就已開始寫作《史記》,而最終由司馬遷接續完成。這也開創了我國古代私家著史中父子共同完成一部史書寫作的先例。

司馬談、司馬遷父子對其先祖在遠古掌管天文觀測、從事星占術和在周代開始斷斷續續地擔任史官的家世感到自豪和驕傲。司馬談在擔任太史令以後,以繼承和發揚先祖的光榮傳統為己任,開始實施寫史的計劃。他在《史記》寫作過程中的貢獻,可以簡略概述為三方面:一、撰著了《論六家之要指》,對春秋末葉孔子創設儒學以後所出現的學術界百家爭鳴的局面做出了總結,第一次提出了“家”的概念,並將諸種學術論定為陰陽、儒、墨、名、法、道德六家,分別概括出各家的學術特徵。這奠定了我國學術研究和學術分類的基礎,同時也為《史記》寫作提供了明確的學術方面的指導原則。二、奮然以當代周公、孔子自命,立志繼《春秋》以興盛“天下之史文”,開始對歷史進行了相關的考察研究,並收集了各方面的資料,還考慮了初步的體例設計,具體撰著了某些篇卷。三、有意識地對司馬遷進行教育,將其培養成自己的接班人,關於這方面,司馬遷後來有非常明晰的表述。元封元年(前100),漢武帝到泰山去舉行封禪大典,朝廷大小官員以能隨從皇帝參加這樣的大典為無上光榮。行進到洛陽附近的時候,司馬談因病重無法隨行,他感到特別悲傷。恰好這時,奉命出使西南的司馬遷回來向皇帝報告任務完成的情況,見到了病危中的司馬談,司馬談於是叮囑司馬遷牢記“孝”德來完成自己未竟的寫史事業。司馬遷接受了遺命,表示堅決遵從,不敢疏忽。隨即司馬談帶著痛苦和遺憾離開了人世。

司馬遷從小生活在民間,在龍山以南和黃河北岸的地區體驗了耕種和放牧的農家風情。他十歲就開始學習《尚書》《左傳》《國語》《世本》一類的古文典籍,隨後跟著父親到達長安,聆聽過孔安國講《古文尚書》,董仲舒講《公羊春秋》,這為他後來在學術上的造詣打下了堅實的基礎。自二十歲開始,在父親的安排下,他可能以“宦學”的身份周遊全國,“二十而南游江、淮,上會稽,探禹穴,窺九疑,浮於沅、湘,北涉汶、泗,講業齊、魯之都,觀孔子之遺風,鄉射鄒、嶧,厄困鄱、薛、彭城,過梁、楚以歸”。司馬遷三十歲前後,漢武帝任命他做郎中,“奉使西征巴、蜀以南,南略邛、笮、昆明,還報命”。他擔任太史令和中書令後,又多次隨從武帝出巡。他因此而遊歷了大半個漢朝。這使他接觸並了解了各地的自然風光和物土人情,乃至下層民眾的處境,也提高了他對世事的觀察辨析能力。這都為他後來寫史打下了基礎。

司馬遷的一生,有兩件事對他影響最大。第一件是司馬談辭世時的遺囑。司馬談臨終時除了對兒子司馬遷講述家族的光榮歷史以外,還表述了自己立志作史的決心。眼看他已無法完成,他於是囑託兒子千萬不能忘記自己“所欲論著”的宏偉事業,並教導兒子“孝始於事親,中於事君,終於立身。揚名於後世,以顯父母,此孝之大者”,要求兒子以周公、孔子為榜樣,以其“論載”來歌頌“海內一統”的漢家天下。司馬遷在父親面前低下頭流著眼淚表明了決心:“小子不敏,請悉論先人所次舊聞,弗敢闕。”這對他後來在異常困難的情況下完成《史記》的寫作有著決定性的影響。第二件是李陵事件。天漢三年(前98),司馬遷因為替投降匈奴的李陵辯護觸怒了漢武帝,又因為家境貧寒拿不出錢贖罪,而被判處了宮刑。這對司馬遷來說是個莫大的打擊。受宮刑就意味著與宦者為伍,這使他感到極度的羞恥,甚至產生過自殺的念頭,但他最終還是堅毅地活了下來。“所以隱忍苟活,函糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙沒世而文采不表於後也”,可以看出,還是父親的遺訓幫助他在痛苦中作出了正確選擇。不過,由於這一親身遭遇,使他對漢朝政治的評述態度客觀冷靜了許多,不再完全如司馬談最初設計的那樣一味歌頌,而是清醒地認清了社會現實,並站出來對某些黑暗現象進行了揭露和批判,從而使《史記》獲得了更強的政治和學術生命力。

司馬談去世三年後,司馬遷出任太史令,負責觀察天象、記載史事和掌管皇家圖書的事項,這期間他參加了《太初歷》的製訂。李陵事件後,他擔任中書令,職事相當於皇帝的隨從秘書。自此,直到離世前,他歷盡艱辛,利用業餘時間,全身心地完成了約五十二萬六千五百字的《史記》的寫作,給中國的文化發展史奉獻出了一部光輝巨著,並為史學的建立樹起了一座豐碑。

應該看到,《史記》的完成,自然是司馬談、司馬遷父子主觀上努力進取、頑強奮鬥的結果;但《史記》的成書,卻也是他們所處的時代所造就的。

促使《史記》在漢武帝末年完成的社會歷史條件是:西周以來,中國出現了大一統局面,雖然其後有過春秋、戰國時期的分裂,但經過秦的武力征伐,國家又重新歸於統一;漢家接續這個態勢,至武帝時已是空前的繁榮了,這就需要有一部史書來反映這一巨大的時代變化。在大一統的局面下,經過較長時期的社會發展,社會矛盾加劇,並不斷顯露出來,人們不得不開始探求國家社會長治久安的良策,也需要有一部全面總結成敗興壞的歷史經驗的著作來完成這樣的任務。同時,儒學產生後出現的各種政治學術思潮,如《論六家之要指》所表明的,提供了非常豐富的可以藉鑑的思想材料,以幫助人們進行深入思考,可以使人們從不同的角度觀察分析社會現象,進而提出不同的治理社會的策略和主張。此外,較長時期較為穩定統一的局面及相關的政策環境使武帝時期的圖書文獻資料已經相當齊備,足夠歷史總結的需要。總之,歷史發展到漢武帝時期,社會的方方面面都為一部全面的歷史著述的產生準備了條件。加上司馬談、司馬遷父子的個人天賦和努力,《史記》就應運而生了。因此,可以說,司馬遷《史記》的博大精深,正是漢武帝的雄才大略在史學上的真實反映。

二

《史記》在史學上的重大成就,可以歸結為如下四個方面。

第一,成為我國歷史上第一部百科全書式的通史。

在《史記》出現以前,我國古代只有文告彙編、斷代編年、地區國別、譜牒世本之類的史書,而《史記》是第一部通史。這部通史,在時間上跨度很長,記載了自遠古經夏、商、週、春秋、戰國、秦直至漢武時期長達三千年的史事;在內容上包羅萬象,記載了各個歷史時期的政治、經濟、軍事、文化、學術、天文、地理乃至醫術、占卜等社會生活,所以說它具有百科全書的性質;在地域上範圍廣闊,除主要記述漢武時期國家版圖中心地區的史事之外,還囊括了周邊少數民族和域外國家,視野所及為當時已知“天下”的全部社會生活狀況,所以它又同時具有某種世界史的性質。

值得注意的是,司馬遷對這部通史的表述,有著非常明確的劃分階段的特點。依據歷史事勢的發展,司馬遷是將三千年的通史劃分為春秋以前、春秋、戰國、秦楚之際、漢代五個階段,並精闢地概述出各階段的特徵,而集中表現司馬遷對這些特徵認識的是“表”及其序文。代指春秋以前階段的是《三代世表》,雖然其序文沒有關於該階段的論述文字,但它強調了中華原始國家構建的產生與延續,以及隨後影響深遠的極具國體性質變化的政治分封的形成。其他階段的特徵,如五霸爭雄、七國擾攘、號令三禪、中央集權與地方分權的矛盾等,分別在《十二諸侯年表》《六國年表》《秦楚之際月表》《漢興以來諸侯王年表》四篇序文中做了明確的論述說明。階段的劃分及其特徵的說明,顯示出司馬遷具有極其高明的歷史見解。

《史記》這部通史的出現,在中國文化發展史上具有極其重要的地位。司馬遷第一次梳理出我國古代歷史發展的脈絡,並以文字形式固定下來,它所體現的追尋往古、尊崇先民、鞏固統一、形成民族凝聚力的精神傳播給後代,影響所及,使得歷朝歷代都不能不把這一通史的寫作繼續下去,雖然在形式上為了避免不必要的重複而斷代為史,但將諸斷代史連接起來,卻正形成一部完整的通史。這種寫史的製度與方法在諸世界文明古國中是獨一無二的,從而強化了中國在世界民族之林中的光輝地位。而它的開創者和奠基人正是司馬遷。所以說司馬遷是有大功於中華民族的。

同時,在撰史所遵循的一些原則上,《史記》這部通史的出現,也影響了我國古代史學的發展。首先是通觀原則,後代如直接標明有“通”史特點的《史通》《文史通義》《通典》《通志》《通考》《資治通鑑》等,自然有著《史記》通史影響的痕跡。而其他許多類別的史書,雖然沒有直接標明“通”字,但也在不同性質不同程度上受到《史記》的影響。在中國歷史上,是否具有“通識”,常常是評論史家史識高低的重要標誌。其次是統係原則。《史記》是記述統一、強調統一、歌頌統一的,它首先在思想上確立了統一在中國歷史上的地位和作用,表現在各朝各代的前後連接上。《史記》第一次建立起了中國自黃帝以來朝廷的正宗統系,這反過來又有利於在政治上、思想上肯定統一,保證統一。後代史家在處理分裂與統一關係的時候,即使是天下處於分崩離析的狀態,也都注意探尋能夠代表著統系的實際主宰力量。儘管在認識上各家有分歧,但他們均關注統系的存在,而在這方面,正是《史記》為他們樹立了榜樣。再是實錄原則,司馬遷寫通史不是憑空想像出來的,他是依據了當時所能見到的典籍文獻、檔案資料,且有他親身的實地考察採訪,並加以綜合考證才寫出來的。司馬遷讚賞古代史家的“直書”精神,努力將它貫徹到通史中去。《史記》中儘管有些記事的材料有出入,或不一定準確,但總體來說,除傳說時代以外,其他部分確是信史,這是毋庸置疑的。班固雖對司馬遷的某些史學觀點有所批評,但他也頌揚《史記》“善序事理,辨而不華,質而不俚,其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實錄”。自此,是否具有實錄精神,成為歷代評價史家著述價值的必備條件。最後是厚今原則。《史記》是通史,跨越時間很長,但它記述的重點是近現代,尤其是當代。十二本紀,秦漢佔了七篇。十表,除前三表外,餘七表全是秦漢。七十列傳,自第二十四《屈原賈生列傳》以後全是記秦漢的,只有極少數篇章內容涉及秦漢以前,而其中從第四十七《魏其武安侯列傳》以後又基本上是記漢武時期事蹟的,光漢武一代所記人物事蹟就約有二十篇。《史記》薄古厚今,尤其重在寫當代史,既說明當時寫史所具有的較為寬鬆的 進步的時代氛圍,同時也表明司馬遷敢於指陳現實的巨大勇氣。後代寫史的條件越來越嚴酷,但《史記》所確定的厚今原則,直到今天仍然具有重要意義。

司馬遷寫出的《史記》,開創了我國通史寫作的傳統,並確立了若干影響後代史學發展的原則思想,其價值是不可低估的。

第二,創設了紀傳體史書體例。

在《史記》以前,有過《尚書》《春秋》《左傳》《國語》《戰國策》《禹本紀》《山海經》《穆天子傳》《世本》《秦紀》《楚漢春秋》等多種史書,但從體例上來看,它們的體例都不完整、不規範。至《史記》才創制了包括本紀、表、書、世家、列傳五種體裁綜合為一體的“紀傳體”史書體例。

……

本紀、表、書、世家、列傳五種體裁的設立,規模宏大,網羅豐富,使《史記》的記事可以達到無所不包的程度。五體結合形成的紀傳體例,是歷史發展所形成的大一統的體現,是祖國的壯麗山河所表現的恢宏氣勢的產物。而司馬遷禀受了這樣的氣息,他彷彿站在高山之巔俯視大地,激情湧現於胸中,構思形成於筆端。他運用這種體例,實現了撰寫百科全書式通史的目的。

第三,闡明了司馬遷的作史思想,標誌著中國史學自覺的開始。

司馬遷闡明自己的寫史目的是“究天人之際,通古今之變,成一家之言”,是“稽其成敗興壞之理”,由此可見司馬遷深邃的作史思想。

究天人之際。中國古代傳統文化思想的一個重要特徵是倡導天地人的合一,說明人們需要認識天地自然的客觀條件及其相應的規律,以規範自身的行為來適應並駕馭自然,使之為人類的利益服務;人們如果不能遵循這種規律,甚或違抗它,破壞了自然環境和條件,就會遭受報復而蒙受災難。所以天人關係這一命題,本身就極具深刻的哲理價值。

司馬遷關於“天”的認識,包含著三方面的概念。一是指自然的天,如日月五星以及風雲雷雹等天文氣候現象,《天官書》集中對此作了表述;一是指人格神的天命、天意以及善惡報應之類,《伯夷列傳》在論述中的質詢,較集中地表述了司馬遷對這方面的懷疑態度;一是指歷史事勢發展中人為因素以外的各種客觀條件相結合所組成的一種無形力量,而具體表現為歷史發展的總趨勢和作為某人成事的歷史背景之類的“勢”。從歷史學的角度分析,這第三方面的認識,接近於形成一種對事勢的規律性認識。司馬遷講人們可以順勢立功成名而不可違抗,反過來人們的作為又可以造勢而為總的事勢發展增加新因素、新力量。

……

《史記》所記述的作為形成社會歷史主體的人,不僅是一種關於人的抽象意識,而是眾多有血有肉的活生生的個人,故它塑造了許多人的活動的具體形象。因此,對人的完整而形象的塑造,同樣是《史記》認識到人在歷史發展中的主體地位的又一標誌。人作為社會化群體的成員,在參與歷史活動的過程中,自然表現出其自身的某些共同特性。《史記》對人的追求、人的品格、人的奉獻、人的情感等諸多方面進行了描述,使得它所認識的作為社會歷史發展中主體地位的人,是具有獨立人格和風度的真實的人,他們都是經過歷史的洗禮和錘煉,而又各自具有典型風貌和形象的人。因此,他們所參與的社會活動及所創造的歷史業績,就相應地具有代表性。司馬遷通過《史記》寫出了人的諸多作為,並由此綜合地表現出社會歷史的發展變化。他切實擺脫了神靈意識的羈絆,這是歷史觀念的一次飛躍性的進步。

三

《史記》同時是一部文學作品。毛澤東寫《為人民服務》一文時,特稱司馬遷是中國古時候的一位文學家。西漢的士人沒有誰不會寫文章,但其中文章寫得最好的是兩個人,一個是司馬相如,另一個就是司馬遷。司馬遷善於寫作,文學修養極高,所以《史記》的文字寫得很美,但他並不是刻意以文學作品的姿態來寫《史記》的,故《史記》的文學成就屬於歷史文學範疇,一般稱之為歷史傳記文學。《史記》的主要部分是傳記,本紀、世家都有傳記的性質,有的篇卷本身其實就是列傳。歷史傳記文學的產生,正是史學在觀念上確立了人在歷史發展中的主體地位的結果,而這種傳記所敘述以至塑造的人物形象,都以具體的歷史背景、歷史事實為根基。沒有了這個根基,不能稱之為歷史文學或傳記文學。但這不排除在基本符合歷史真實的情況下,在某些具體的場景、情節、人物性格、心態等描寫上有所誇張和虛構。

《史記》作為一部傑出的歷史文學作品,其特點可以概述為:全書氣勢磅礴,氣象萬千,得益於英雄人物事蹟及祖國壯麗山河的感染和薰陶;在忠於史實的前提下,進行藝術創造,以形像地再現歷史;筆鋒雄健簡直,渾然一體,雖不無舊文之跡,卻獨具典雅風範;立於寓論,斷於序事,亦不乏精湛之專評;表現手法奇特無窮,文如其人,人與人不同,篇與篇迥異,無一雷同面孔;情摯真切,言發心聲,慷慨悲歌,催人淚下。

在文學成就上,《史記》立傳人物及其事蹟的選擇,突出人物特性的敘事安排,全書諸篇間的互見,及見天下形勝與歷史事勢的整體構思,場景、性格、語言、心態的精練表述及氣氛烘托,夾敘夾議及專門評論見解的準確深邃等,都包含著司馬遷藝術創造的功力,對後世的文學發展產生了積極影響。

後代學者對《史記》的文章評價很高。宋洪邁從文勢上稱《史記》為“真天下之至文”;蘇轍評《史記》之文具有奇氣:“太史公行天下,週覽四海名山大川,與燕趙間豪俊交遊,故其文疏盪,頗有奇氣……豈嘗執筆學為如此之文哉!其氣充乎其中,而溢乎其貌,動乎其言,見乎其文,而不自知也。”這也說明了司馬遷並不是為寫文章而寫文章。明葉盛則認為,司馬遷“在漢為文中之雄”。呂祖謙特別注重《史記》的文章和指歸的關係:“太史公之書法,豈拘儒曲士所能通其說乎?其指意之深遠,寄興之悠長,微而顯,絕而續,正而變,文見於此而起義於彼,有若魚龍之變化,不可得其踪蹟者矣。讀是書者,可不參考互觀,以究其大指之所歸乎!”茅坤則著眼於《史記》敘事之情誌及其由此而產生的巨大感染力,說:“姑取司馬子長之大者論之。今人讀《遊俠傳》,即欲輕生;讀《屈原賈生傳》,即欲流涕;讀《莊周》《魯仲連傳》,即欲遺世;讀《李廣傳》,即欲立鬥;讀《石建傳》,即欲俯躬;讀《信陵》《平原君傳》,即欲養士。若此者何哉?蓋各得其物之情而肆於心故也,而固非區區句字之激射者。”他還高度評述了司馬遷的氣勢:“屈、宋以來,渾渾噩噩,如長川大谷,探之不窮,攬之不竭,蘊藉百家,包括萬代者,司馬子長之文也。”茅坤這個觀點影響了他人,故李維楨在肯定司馬遷的文字具有蘊藉深厚、激昂悲壯、窮盡極變的特點以後說:“具此三者,是以驅馭百氏,卓絕千古。”至清,則有邱逢年作《史記闡要》,以劉知幾提出的史家才學識三長來評述司馬遷,認為《史記》“諸法皆歸於渾融”,很有見地。至近代,綜合的專評日漸增多。曾毅在他的《中國文學史》中如此說:“《史記》之文字——生動而疏宕有奇氣。蓋遷多愛之人也,故其文熱血橫迸;多恨之人也,故其議論悲憤鬱遏。若以儒教之家法繩之,誠不免揚雄所謂不與聖人同是非之嫌。而以歷史之眼孔觀之,變易編年,創為紀傳,冠冕群倫,師法百代,實有如劉子元所稱才學識三長,而邀鄭漁仲之欽賞。即以文學之價值論之,自來文人學士,孰不仰為空前之傑作,絕後之至文者乎。”此語已經接近魯迅之讚譽了。

四

《史記》初名《太史公書》,一百三十篇,成書後“藏之名山,副在京師”,後於宣帝時,由司馬遷的外孫楊惲傳出,才流入民間。至班固作《漢書》,在其《藝文志》中就說它有“十篇有錄無書”,同時也說有“馮商所續《太史公》七篇”,然未具體說明是哪七篇。

至魏晉時,張晏指出:“遷沒之後,亡《景紀》《武紀》《禮書》《樂書》《兵書》《漢興以來將相年表》《日者列傳》《三王世家》 《龜策列傳》《傅靳列傳》。元、成之間,褚先生補闕,作《武帝紀》《三王世家》《龜策》《日者列傳》,言辭鄙陋,非遷本意也。 ”今《史記》所標出的褚少孫所補的篇章,實亦未可全視為褚之真跡。自宋代呂祖謙開始,關於《史記》缺篇的多少及其真偽,學者爭論不休,難為定論。《史記》傳世已超過兩千年,有些篇卷如《景紀》《漢興以來將相名臣年表》及《禮書》《樂書》二序之類,權且以司馬遷之原作視之,也是一種處置方法。《史記》記事迄於武帝末年,其後不斷有人續作,劉知幾《史通》把這件事表述得很明白。他說:“《史記》所書,年止漢武,太初已後,闕而不錄。其後劉向、向子歆及諸好事者,若馮商、衛衡、揚雄、史岑、梁審、肆仁、晉馮、段肅、金丹、馮衍、韋融、蕭奮、劉恂等,相次撰續,迄於哀、平間,猶名《史記》。至建武中,司徒掾班彪以為其言鄙俗,不足以踵前史;又雄、歆褒美偽新,誤後惑眾,不當垂之後代者也。於是採其舊事,旁貫異聞,作《後傳》六十五篇。其子固以父所撰未盡一家,乃起元高皇,終乎王莽,十有二世,二百三十年,綜其行事,上下通洽,為《漢書》紀、表、志、傳百篇。”這裡又說明了《史記》與《漢書》相連續的關係。

《史記》的註釋,傳統的有三家注,即南朝宋裴駰的《史記集解》、唐司馬貞的《史記索隱》及張守節的《史記正義》。三家注原系獨立成書,後於北宋刊刻時將其散列在正文之下,與《史記》原文合為一書。三家注為解釋《史記》做出了歷史性的貢獻。至清,有梁玉繩用十九年工夫所作的《史記志疑》一書,詳考《史記》記事,結論較為準確,故《史記》中一般的疑難問題,大多可以梁玉繩的解答作為結論,以至於錢大昕為之作跋時稱它為可以同三家注相比擬的第四家注,對其評價甚高。清人的註釋之作還有多種。到了現代,有陳直的《史記新證》別具特色,它雖不是專門的註釋之作,但以考古資料來證實《史記》的撰述內容,對說明《史記》記事的真實性很有參考價值,為研究者所重視。此外,日本人瀧川資言所撰《史記會注考證》,流傳頗廣,亦為人們所熟知。當代出版的有關全書或選本註釋以及譯文之書較多,讀者可依情況選擇閱讀、參考。

《史記》的版本很多,僅擇其要者言之。古本殘卷現存最早的當數北宋刊本《史記集解》,現藏於國家圖書館。通行的舊本,現存最早的有南宋黃善夫刻本,經商務印書館影印,收在《百衲本二十四史》中,另外,還有明嘉靖、萬曆間南北監刻的《二十一史》本和毛氏汲古閣刻的《十七史》本,以及清乾隆四年(1739)武英殿二十四史附考證本。其中,1986年12月上海古籍出版社及上海書店將武英殿本編輯影印為《二十五史》(加上《清史稿》)全十二冊本,多有流行。現今《史記》最常見的版本,是中華書局以清同治年間的金陵書局本作底本,由顧頡剛先生等分段標點,並經編輯整理加工,於1959年9月出版的點校本。此本已於2014年8月進行了修訂。本書即以此修訂本為底本。

《史記》這部皇皇巨著,歷來是史學名著中最受關注的,國內研究人數眾多,碩果累累,而且它還以多種文字翻譯傳播到其他國家,對《史記》的研究和傳播的積極勢頭也還在深入地發展。與此同時,希望能有更多的讀者來誦習它。一般的讀者,可在泛讀的基礎上選擇其中的精彩篇卷熟讀,積累時日,不僅會對《史記》與司馬遷有更真切而深刻的了解,而且也能慢慢地發現自己在各方面都有所長進了。在此真誠地祝福本書的讀者。

楊燕起

2018年9月2日於麗澤書屋

目次

總目錄:

《史記》(一)

本紀(第一至第十二)……… 1-563

《史記》(二)

表(第一至第十)……………565-983

《史記》(三)

書(第一至第八)……………985-1337

《史記》(四)

世家(第一至第十二)……1339-1780

《史記》(五)

世家(第十三至第三十)……1781-2248

《史記》(六)

列傳(第一至第二十)………2249-2700

《史記》(七)

列傳(第二十一至第四十一)…2701-3143

《史記》(八)

列傳(第四十二至第五十七)…3145-3573

《史記》(九)

列傳(第五十八至第七十)……3575-3974

附錄

報任安書………………………………975-3990

分冊目錄:

一

本紀……………………………………………………… 1

史記卷一 五帝本紀第一………… 2

史記卷二 夏本紀第二……………32

史記卷三 殷本紀第三……………65

史記卷四 周本紀第四……………89

史記卷五 秦本紀第五……………152

史記卷六 秦始皇本紀第六…… 213

史記卷七 項羽本紀第七………… 310

史記卷八 高祖本紀第八………… 367

史記卷九 呂太后本紀第九……… 435

史記卷十 孝文本紀第十………… 466

史記卷十一 孝景本紀第十一……… 506

二

表………………………………………………………… 565

史記卷十三 三代世表第一………… 566

史記卷十四 十二諸侯年表第二……586

史記卷十五 六國年表第三………… 679

史記卷十六 秦楚之際月表第四……734

史記卷十七 漢興以來諸侯王年表第五…… 758

史記卷十八 高祖功臣侯者年表第六………793

史記卷十九 惠景間侯者年表第七…………852

史記卷二十 建元已來侯者年表第八……882

史記卷二十一 建元以來王子侯者年表第九…915

史記卷二十二 漢興以來將相名臣年表第十……957

三

書…………………………………………………… 985

史記卷二十三 禮書第一………………986

史記卷二十四 樂書第二……………1010

史記卷二十五 律書第三……………1066

史記卷二十六 曆書第四……………1089

史記卷二十七 天官書第五…………1122

史記卷二十八 封禪書第六…………1202

史記卷二十九 河渠書第七…………1281

史記卷三十 平準書第八…………1296

四

世家………………………………………………………1339

史記卷三十一 吳太伯世家第一…………1340

史記卷三十二 齊太公世家第二…………1371

史記卷三十三 魯周公世家第三…………1423

史記卷三十四 燕召公世家第四…………1468

史記卷三十五 管蔡世家第五……………1487

史記卷三十六 陳杞世家第六……………1504

史記卷三十七 衛康叔世家第七…………1522

史記卷三十八 宋微子世家第八…………1545

史記卷三十九 晉世家第九…………………1576

史記卷四十 楚世家第十………………1656

史記卷四十一 越王句踐世家第十一……1723

史記卷四十二 鄭世家第十二………………1749

五

史記卷四十三 趙世家第十三………………1781

史記卷四十四 魏世家第十四………………1856

史記卷四十五 韓世家第十五………………1893

史記卷四十六 田敬仲完世家第十六……1910

史記卷四十七 孔子世家第十七……………1947

史記卷四十八 陳涉世家第十八……………2004

史記卷四十九 外戚世家第十九……………2026

史記卷五十 楚元王世家第二十………2054

史記卷五十一 荊燕世家第二十一…………2060

史記卷五十二 齊悼惠王世家第二十二…2068

史記卷五十三 蕭相國世家第二十三………2090

史記卷五十四 曹相國世家第二十四………2103

史記卷五十五 留侯世家第二十五…………2117

史記卷五十六 陳丞相世家第二十六………2144

史記卷五十七 絳侯周勃世家第二十七……2166

史記卷五十八 梁孝王世家第二十八………2185

史記卷五十九 五宗世家第二十九…………2205

史記卷六十 三王世家第三十……………2221

六

列傳……………………………………………………………2249

史記卷六十一 伯夷列傳第一………………2251

史記卷六十二 管晏列傳第二………………2258

史記卷六十三 老子韓非列傳第三………2266

史記卷六十四 司馬穰苴列傳第四…………2283

史記卷六十五 孫子吳起列傳第五…………2289

史記卷六十六 伍子胥列傳第六……………2305

史記卷六十七 仲尼弟子列傳第七…………2325

史記卷六十八 商君列傳第八…………………2372

史記卷六十九 蘇秦列傳第九…………………2392

史記卷七十 張儀列傳第十………………2444

史記卷七十一 樗裡子甘茂列傳第十一……2488

史記卷七十二 穰侯列傳第十二………………2510

史記卷七十三 白起王翦列傳第十三………2523

史記卷七十四 孟子荀卿列傳第十四………2541

史記卷七十五 孟嘗君列傳第十五…………2552

史記卷七十六 平原君虞卿列傳第十六……2579

史記卷七十七 魏公子列傳第十七…………2602

史記卷七十八 春申君列傳第十八…………2619

史記卷七十九 范雎蔡澤列傳第十九………2640

史記卷八十 樂毅列傳第二十………………2686

七

史記卷八十一 廉頗藺相如列傳第二十一……2701

史記卷八十二 田單列傳第二十二………………2724

史記卷八十三 魯仲連鄒陽列傳第二十三……2732

史記卷八十四 屈原賈生列傳第二十四………2759

史記卷八十五 呂不韋列傳第二十五……………2786

史記卷八十六 刺客列傳第二十六………………2798

史記卷八十七 李斯列傳第二十七………………2834

史記卷八十八 蒙恬列傳第二十八………………2880

史記卷八十九 張耳陳馀列傳第二十九………2891

史記卷九十 魏豹彭越列傳第三十…………2916

史記卷九十一 黥布列傳第三十一………………2925

史記卷九十二 淮陰侯列傳第三十二……………2941

史記卷九十三 韓信盧綰列傳第三十三…………2979

史記卷九十四 田儋列傳第三十四………………2998

史記卷九十五 樊酈滕灌列傳第三十五………3009

史記卷九十六 張丞相列傳第三十六……………3038

史記卷九十七 酈生陸賈列傳第三十七………3061

史記卷九十八 傅靳蒯成列傳第三十八………3085

史記卷九十九 劉敬叔孫通列傳第三十九……3092

史記卷一百 季布欒布列傳第四十…………3112

史記卷一百一 袁盎晁錯列傳第四十一………3123

八

史記卷一百二 張釋之馮唐列傳第四十二……3145

史記卷一百三 萬石張叔列傳第四十三………3159

史記卷一百四 田叔列傳第四十四………………3175

史記卷一百五 扁鵲倉公列傳第四十五………3190

史記卷一百六 吳王濞列傳第四十六……………3237

史記卷一百七 魏其武安侯列傳第四十七……3265

史記卷一百八 韓長孺列傳第四十八…………3291

史記卷一百九 李將軍列傳第四十九…………3305

史記卷一百十 匈奴列傳第五十…………………3324

史記卷一百一十一 衛將軍驃騎列傳第五十一………3380

史記卷一百一十二 平津侯主父列傳第五十二………3417

史記卷一百一十三 南越列傳第五十三………………3452

史記卷一百一十四 東越列傳第五十四………………3469

史記卷一百一十五 朝鮮列傳第五十五………………3478

史記卷一百一十六 西南夷列第五十六………………3486

史記卷—百一十七 司馬相如列傳第五十七…………3496

九

史記卷一百一十八 淮南衡山列傳第五十八…………3575

史記卷一百一十九 循吏列傳第五十九………………3617

史記卷一百二十 汲鄭列傳第六十…………………3624

史記卷一百二十一 儒林列傳第六十一………………3642

史記卷一百二十二 酷吏列傳第六十二………………3666

史記卷一百二十三 大宛列傳第六十三………………3708

史記卷一百二十四 遊俠列傳第六十四………………3742

史記卷一百二十五 佞幸列傳第六十五………………3757

史記卷一百二十六 滑稽列傳第六十六…………………3765

史記卷一百二十七 日者列傳第六十七…………………3798

史記卷一百二十八 龜策列傳第六十八…………………3813

史記卷一百二十九 貨殖列傳第六十九…………………3869

史記卷一百三十 太史公自序第七十………………………3908

附錄 報任安書………………………………………………3974

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。