商品簡介

國學大師王國維先生去世已經八十多年,不論環境如何變化,他一直都活在我們的心中,他仍然是一位飽學憂患之士。隨著歲月的推移,隨著他的著作的流傳,讓我們更加思念。王國維先生的女兒王東明女士說,每逢佳節倍思親。她年屆百歲,有關父親的種種,世人談論甚多,她是唯一尚存的兒女,應該將父親的事跡寫下來,留供世人參考。因此,她根據各種資料、過去撰寫的文章、和不斷的回憶,予以口述,再由好友李秋月女士整理執筆,留下記錄。

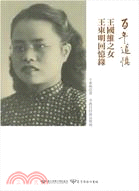

作者簡介

國學大師王國維之女,民國二年(1913年)出生於日本京都,隨父母返國後,曾寄養外祖母家六年,故未能及時入學。民國十四年(1915年)返回北京清華園,由父親親授孟子、論語。後因父親自沉,中斷學業。

民國十七年(1928年)夏,以十六歲超齡就讀小學五年級,直到高中畢業考入南京中央大學,至抗戰開始輟學。抗戰初期,全家在上海租界避難,民國三十一年(1942年)冬,在西安雍村小學任教五年。民國三十七年(1948年)夏,來臺執教高雄進修小學,民國三十九年(1950年),與江蘇監城陳秉炎結婚,並在泰北中學女生部任教兩年。

隨夫婿秉炎、居住永和地區的親友,創立消費合作社,承辦中央公教人員實物配送業務,從此成為服務業的先驅人員,為當時臺灣的公務人員,盡了一份心力。七十歲退休,出遊美國及東南亞,秉炎過世後,獨居臺北,心胸開闊,為老年親友所稱羨的「百歲老人」。

目次

國立清華大學陳校長序 I

序言 臺灣商務印書館總編輯方鵬程序 V

前言 悠忽百年:王國維先生與我 IX

上 編 記憶中的父親 1

第一章 追憶先父王國維先生 …………………… 3

一、家世背景 …………………………… 3

二、父親王國維先生 …………………… 4

三、與羅振玉先生僑居日本 …………… 8

四、在日本的生活 ……………………… 11

五、在上海的工作 ……………………… 13

六、父親與清華大學 …………………… 15

七、記憶中的清華園 …………………… 17

八、清華人物 ……………………………24

九、辮子二三事 …………………………32

十、休閒生活 ……………………………35

第二章 先父王國維投湖自殺 ……………………39

一、投湖之前的日子 ……………………39

二、投湖當天 ……………………………41

三、父親的後事 …………………………46

四、對母親造成的打擊 …………………48

五、父親輕生之謎 ………………………51

六、父親的影響 …………………………64

第三章 父親的期望 ………………………………67

一、父親去世後的王家處境 ……………67

二、對子女的期望 ………………………70

三、八個兒女與孫輩 ……………………72

四、四十年後的香江重聚 ………………91

下 編 王東明的百歲自述 99

第四章 一生回顧 ……………………………… 101

一、我的童年 ………………………… 101

二、讀書生涯 ………………………… 110

三、亂離八年 ………………………… 114

四、勝利歸來 ………………………… 125

五、前往臺灣 ………………………… 127

六、成家創業 ………………………… 128

七、歡樂晚年 ………………………… 137

第五章 生活雜記 ……………………………… 143

一、松江女中 ………………………… 143

二、憶孟師達成先生 ………………… 150

三、浙光舊事 ………………………… 154

四、粽子外交 ………………………… 169

五、宗教 ……………………………… 162

六、北京七日行 ……………………… 165

七、病房掠影 ………………………… 183

八、七十學塗鴉 ……………………… 196

九、掌廚記 …………………………… 198

十、節儉與吝嗇 ……………………… 201

十一、閒話服飾 ……………………… 204

十二、摔跤專家 ……………………… 208

十三、高齡開刀 ……………………… 213

十四、痛失佳媳 ……………………… 215

十五、養生之道:活到一百歲的秘訣 217

十六、我的期望 ……………………… 221

第六章 附錄 …………………………………… 227

一、王國維家族譜系 ………………… 227

二、海寧王氏家譜尋源 ……………… 229

三、王國維年譜及著作 ……………… 236

四、九位學生的來信 ………………… 249

五、參考書目 ………………………… 262

書摘/試閱

第一章

追憶先父王國維先生

一、家世背景

我的家鄉是浙江省海寧縣。提起海寧,人們會想 起錢塘潮。海寧扼錢塘江口北岸,自古即是觀潮勝 地,享譽中外。

我的遠祖王稟,宋靖康中,金兵攻太原,稟公當 時任河東路馬步軍副總管。守太原兩百五十日,城 陷,率眾巷戰,壯烈犧牲。宋高宗南渡後,追封安化郡王。海寧城裏有「安化王祠」,也有一條安化坊 街,即是紀念遠祖王稟公所設。

王家傳至我的祖父乃譽公,家道中落,於是他棄 文從商。但在貿易之暇,攻書畫、篆刻、詩、詞、古 文,文名揚於鄉里。後恰逢有親戚任溧陽縣令,就去 當了十多年的幕僚。

1887年,我的曾祖父過世,祖父奔喪回里,守孝 課子,並且在鹽官鎮西南隅建了新的住宅。新宅北依 小河,南鄰城牆,隔城相望,便是錢塘江,離錢塘只 有幾百米,環境清幽。這所住宅,是木結構庭院式建 築,寬三間,共兩進;前為平房,後進為二層樓,兩 進房之間有天井和兩廂;前有臺門,圍牆從四周衛護 著。前進正廳,是待客、祭祀的公關場所,臥室在後 進樓上。這是一個小康家庭的居住格局。

二、父親王國維先生

我的父親王國維先生,生於1877 年農曆10 月29 日(陽曆12月3日)。他的童年頗為孤獨,四歲時,生母凌氏不幸病故。當時他的姊姊蘊玉才九歲,本身 還沒有自主的能力,但已能照顧弟弟。

父親十一歲前,祖父一直在外地謀生,因此,他自幼依賴祖姑母范氏及叔祖母撫養,形成他「寡言笑」的個性。

父親七歲入私塾讀書,十一歲時,祖父奔喪歸,遂留在鄉里,日夜課子就讀。家有藏書五、六篋,除十三經注疏為父親兒時所不喜外,其餘的書,每晚自塾歸,祖父必口授指畫,深夜不輟,詩文時藝,皆能成誦。祖父還教他駢文及古今體詩,為父親日後研究 金石、詩文,打下了良好的基礎。

父親十六歲時考中秀才,與褚嘉猷、葉宜春、陳守謙三君,並稱「海寧四才子」。陳守謙比父親年長五歲。他後來在給父親的祭文中曾說:「余長君五

歲,學問之事自愧弗如。時則有葉君宜春、褚君嘉猷者,皆朝夕過從,商量舊學,里人目為四才子,而推君為第一。余最淺薄不足道,而君才之冠絕儕輩,葉褚二君亦迄無間言。」足證父親當時是他們公認的四才子之冠。

父親喜好看書,可說是嗜書如命,因此他能博覽群書,不受一家學說之牢籠限制。但他對於刻板的八股文卻興趣不大,當時考科舉要寫八股文,考題從四書中出,考生須背熟四書及掌握寫八股文所規定的格式。考取進士之後,就能做官。晚清時,科舉制度在知識分子心中的重要性,已經急速下降。因此父親在十八歲、二十一歲時兩次鄉試不中後,也就不再熱衷於仕途了。

1898年,父親二十二歲那年,汪康年、梁啟超等人在上海創辦「時務報」,同學許默齋掌書記,因事返鄉,請父親代理他的工作。父親遂前往時務報工作,雖然薪水甚微,但此行卻是他一生事業的開端。

到上海後,父親自此學日文、英文,接觸西方的哲學、科學,研究戲曲、詩文、金文、甲骨文。終其一生,他不斷地讀書、研究、寫作,直到過世,從沒有停止過。

近期研究父親思想的學者,認為他的生活和思想發展大概分成四個時期:

第一個時期(1877年至1898年):這是二十一歲以前的少年時代,接受傳統的教育,也可以說是接受舊學的時期。

第二個時期(1898 年至 1911 年):從家鄉到上海。追求新學的時期,他學習了康德、叔本華等德國哲學家的思想,努力用自己學到的新思想結合中國文化發展的歷史經驗。在文學創作,特別在美學上作出了劃時代的貢獻。這是研究文學和美學的時期。

第三個時期(1911年至1923年):辛亥革命後,退避到日本,全力鑽研中國古代文化,尤長於古代史、甲骨文、考古、音韻之學。前半段在日本研究;後半段回上海,在英籍猶太人哈同辦的學校中教書,編雜誌,取得學術上的豐收。這是學術研究成熟的時期。

第四個時期(1923 年至 1927 年):從上海到北京。當了退位的末代皇帝的文學侍從,但是他主要的工作是在清華大學國學院當導師,在清華園的文化環境中,對學術做了多方面的開拓,這是學術研究的豐收時期,也是他人生的頂峰。

三、與羅振玉先生僑居日本

辛亥革命後,父親隨羅振玉先生昆仲和羅的女婿劉季英(《老殘遊記》作者劉鶚之子),攜家帶眷,東渡日本,三家共二十一人。父親帶母親、四個哥哥及二個僕人共八口人,於1911年11月27日從天津搭日輪「溫州丸」抵神戶,暫居在日本京都鄉田中村。次年 4 月移居西京吉町神東罔八番地。八番地面臨青山,地甚幽靜。

僑居日本時,父親的主要工作是為羅振玉整理從國內運去日本的藏書及古物。父親與羅日夕相處,相互切磋,也結識了幾位外國學者,受益頗多,當時父親主要的著作有:《宋元戲曲史》一書(初名《宋元戲曲考》)。另集二年所作詩二十首成冊,名曰《壬癸集》,還與羅振玉合著《流沙墜簡》,並寫《殷墟書契》兩卷譯文等。

父親早年初到上海時,同時也在羅振玉創辦的東文學社就讀,受業於藤田豐八等。後來《時務報》因戊戍變法失敗而被關閉,羅振玉將父親引介入東文學社,負責庶務,免繳學費,因此得以半工半讀。東文學社除教授日文外,也傳授英文、數理化學等科。父親從日本教師岡文集中學得有關德國哲學家康德、叔本華等西洋哲學。

1899年安陽小屯發現殷商甲骨文,此後,父親也研究甲骨文。1900年,庚子事變,東文學社停辦,羅振玉應張之洞之邀,前往武昌擔任農務局總理兼農校監督,父親應邀擔任武昌農校日籍教員翻譯。當年底,父親受羅振玉資助,前往日本東京物理學校學習數理,次年歸國。

當時正值張謇先生創辦通州師範學堂,經羅振玉推薦,父親遂受聘擔任教師,講授心理學、哲學、倫理學等科目,因此得以進一步閱讀康德、叔本華的著作。

1904年,羅振玉在蘇州創辦江蘇師範學堂,父親前往任教,繼續鑽研西方哲學思想,撰寫許多有關西方哲學的文章。父親在江蘇師範學堂講學約一年,次年隨羅振玉之辭職而去職。

1906年春天,父親隨羅振玉到北京,僅數月,祖父去世,父親即歸返鄉里守制,在家繼續撰述。

父親在家一年後,又於1907年4月前往北京,認識學部尚書兼軍機大臣榮祿,不久,父親即受推薦在學部行走,擔任學部圖書編譯局編譯,負責編譯及審定教科書。

這時,父親發表《三十自序二》,說明他的興趣已從哲學轉向文學,並有志於戲曲之研究。次年開始在國粹學報發表《人間詞話》。

1911年辛亥革命爆發後,父親攜帶全家,與羅振玉一起避居日本。此後四年即在日本繼續做研究與撰述,治學方向轉攻經史小學。

四、在日本的生活

我於1913年陰曆11月初8日出生在這山青水秀、充滿異國風光的八番地,故名東明。因為我的姊姊明珠(1909年生)不幸早夭,所以家中亦稱我為長女。

父親對待孩子,表面上並不顯得親熱,但心底卻有深厚的感情。家裏的老傭人說,我生下時父親最高興。那時他在日本京都和羅振玉先生一起做研究工

作,生活相當寂寞,我適時而生,父親向人說:「我們家裏已有四個男孩子,現在得了女兒,宛如『一堆米裏撿一顆穀』,很是難得。」所以我小的時候,他抱我的時間最多,但這些我全沒印象,都是老傭人後來說給我聽的。

在日本生活的四年多時間,母親的工作亦不輕鬆,除了照顧父親,還要照顧四個男孩的起居(包括前房母親 我們稱為莫氏母親 所生的三個哥哥,加上母親潘氏自己所生的四哥),別的不說,光是做衣服、鞋襪,就有忙不完的工作。當時雖有一男僕、一女僕幫忙,仍然要在洋油燈下做到晚上十二時。

1913 年冬生下我,隔年冬天母親又懷孕在身。1915年3月父親攜全家由日本返回老家掃墓,安排好母親待產後,又帶大哥潛明去日本。1915年7月五弟

慈明出生。

父親在日本幫羅振玉整理藏書及古物,學術研究的成就是多方面的,有詩詞、戲曲等,最主要的是對甲骨文、金文、漢簡的研究,在當時就有世界性的影響。

他既為羅氏工作,生活上自需依賴其資助,其時正值京都百物飛漲,日常費用,漸覺不充裕。而羅振玉歷年印書,所費甚多,父親不願再有累於羅氏,欲先返國。

透過同鄉鄒安先生聯繫,父親得上海英籍猶太人哈同之邀,回上海在哈同創辦的學術雜誌擔任編輯之職。1916年父親攜帶大哥潛明由日返國,居住上海愛文義路大通路吳興里三九二號。1917年妹松明出生。

當時在上海,家裏人口眾多,母親快生六弟,我已7歲,由三舅帶回海寧,住在外婆家,1919年10月六弟登明出生。

五、在上海的工作

父親在上海住了十年,主要是幫忙編書、做研究、寫書。

據蔣君章先生的回憶,上海哈同花園的正式名稱是「愛儷園」,園內設有「倉聖明智大學」。

蔣先生說,開學儀式時,王國維先生排列第三,校長在最前面,其次是教務長和王國維先生等重要教習。他在小學讀書時,即已久仰王國維先生的大名。

他說,王先生是短短的身體,嘴唇上蓄著八字鬍鬚,瓜皮小帽,綴有紅帽結,後面拖著一根長辮子,這是他的特別表記。

在上海的這幾年,生活雖然艱困,父親著作卻頗多,漸受國內外學者的注意,外國學者與父親也常相往來。

1918年,父親拒絕了北京大學校長蔡元培的邀請,不願前往北大任教,反而前往倉聖明智大學擔任經學教授。日本京都大學有意延攬父親,也遭到婉辭。

1919年4月,羅振玉自日返國,父親與伯希和、羅振玉等在上海會見,論學為樂。日人狩野直喜將他從倫敦大英博物館錄得的《敦煌殘卷》數篇,提供給父親,父親因此得以發表許多有關敦煌殘卷的文章。當年10月,父親開始為烏程蔣汝藻編撰藏書誌,其後又為《浙江通志》撰寫文章,生活相當忙碌。

1921年,北京大學再度託請馬衡代邀父親前往擔任文科教授,不知何故,父親再度拒絕,或許當時父親仍為蔣汝藻編寫藏書誌吧。一直到1922年年初,父

親才答應擔任北大研究所國學通訊導師,不必前往北京任職,可以在上海繼續編書寫作。

父親為蔣汝藻編《藏書誌》的工作,到1923年結束,倉聖明智大學也在這一年解散,父親遂返回家鄉,作短暫的停留。

六、父親與清華大學

1923年4月16日,由於前清大學士升允的推薦,父親被溥儀任命為「南書房行走」,賞食五品俸,紫禁城騎馬。

因此,父親在 5 月間從上海乘船北上,前往北京覲見溥儀,受命清理景陽宮等處的藏書。次年,羅振玉也入宮,共同整理清宮內府藏書。

1924 年 11 月,馮玉祥率軍進入北京,逼走遜帝溥儀,父親陪同溥儀離開紫禁城,溥儀離開北京,前往天津避難。

1925 年 2 月,清華學校委任吳宓成立國學研究院,父親應邀擔任導師,與梁啟超、陳寅恪、趙元任,並稱「清華四大導師」。

最初,1909年清廷運用美國退還的庚子賠款,成立「遊美學務處」,考選留美學生。越兩年,清華學堂成立,1912年民國成立,清華學堂改稱清華學校,1925年成立國學研究院(研究院國學門),並設立大學部文理法三個學院,這就是清華大學的前身。

父親在清華學校國學院擔任經史小學導師,主講 《古史新證》、《尚書》、《說文》等,研究方向則增加了元史和西北地理。他曾撰寫《韃靼考》、《元朝秘史地名索引》、《蒙文元朝秘史跋》等書篇。

1926年,清華學校出版父親的著作《蒙古史料四種》,9 月間新學年開學,父親負責指導的學科有:經學(含詩、書、禮記)、小學(含訓詁、古文字學、古音韻學)、上古史、金石學、中國文學等。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。