再享89折,單本省下84元

商品簡介

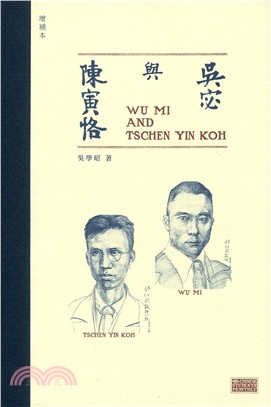

作者吳學昭是吳宓先生的女兒,以父親的日記、書信、遺稿為據,忠實的記錄了吳陳兩位先生從哈佛同窗、清華同事、聯大流亡、燕京授業,直到抗戰勝利後勞燕分飛、遠山相隔、粵蜀相望、魚雁往還,一段長達半個世紀的曠世友誼。作者的筆觸細膩,細緻入微地敘述了吳宓與陳寅恪的學術思想與社會活動,真切反映了他們對世局及知識分子命運的種種思考,特別是對中華文化,對中國傳統價值觀念的至死堅守。

吳宓與陳寅恪的深情厚誼橫跨半個世紀,除了兩位先生的相交與相知,包括王國維、梁啟超在內的中外幾代知識人,也都或隱或顯地在兩位先生的交往與生平中留下過身影。同時,作為歷史共同的親歷者,兩位先生自身的境遇,以及身邊故友、同事、學生的際遇,我們恰可以看見二十世紀二十年代至七十年代中國知識界真實而鮮活的一面。

二十三年前出版的原書早已絕版,此次的增補本,名為增補,實為重寫。根據近年來陸續尋回的父親遺稿與相關資料,以及他人的最新研究成果,作者對原書進行了大量的增補與細緻地修訂,更多的事件原委與更多的人物細節在新書中得到呈現。

作者簡介

序

自序一

我是吳宓(雨僧)最小的女兒,抗日戰爭期間,跟隨母親陳心一在上海祖父母家居住和上學。抗戰勝利後一年,我到北平上大學,父親沒有因昆明西南聯合大學宣告結束復員北平,而去武漢大學教書了。武漢解放前夕,他又到了四川。所以,我與父親相處的時間不長。但即使在那有限的接觸和交談中,我也深深感到父親與陳寅恪伯父兩心相知,友誼深摯,始終不渝。兩位老人在「文化大革命」中受盡摧殘折磨去世後,我捧讀劫後殘存的父親遺稿,以及他與陳寅恪伯父相互寫示的詩篇,更加感受到這種友誼的深不可及的內蘊及其悲劇色彩。

一九九○年,為紀念陳寅恪伯父誕辰一百週年,也為紀念父親吳宓誕辰九十六週年,我根據父親的日記及遺稿趕寫了《吳宓與陳寅恪》一書,心想或許可為關心兩位老人的朋友憑寄哀思,而對研究工作者也有些參考作用。沒想到書出版後,竟「像出土文物一般,令人驚喜」,受到讀者關注,特別是父親生前的許多友生,如田德望、王憲鈞、王岷源、王般、李賦寧、何炳棣等先生來信來電,給與鼓勵和指正。本書雖先後十多次重印,時隔多年,已經絕版。今應廣大讀者要求,重新排印增訂本,名為增訂,實際重寫。根據後來陸續尋回的父親遺稿以及近年收集和積累的有關資料,對內容做了必要的補充修訂。筆者水平有限,疏漏和錯誤之處,尚希讀者提出批評,幫助改正。

自序二 寫給繁體版讀者朋友

一九九〇年,我為紀念陳寅恪伯父誕辰一百週年,父親吳宓誕辰九十六週年,曾根據父親日記及遺稿,趕寫《吳宓與陳寅恪》一書。出版後像出土文物一般,令人驚喜,受到關注,歐美大學圖書館亦有收藏。當時即有海外讀者反映,希望能見此書的繁體字本。今時隔二十多年,原書早已絕版;我根據後來陸續尋回的父親遺稿及有關資料,對原書進行增補。名為修訂,實為重寫。二〇一四年九月北京三聯書店出版後,有學者稱《吳宓與陳寅恪》增補本與一九九三版原書相比,為「不可同日而語的兩本書」。

香港三聯書店今精心出版《吳宓與陳寅恪》增補本的繁體字版,我想這不僅便於習慣讀繁體字的讀者朋友閱讀,也可告慰寅恪伯父和父親的在天之靈。兩位老人都到過香港,我父親一九三八年和一九四八年曾兩度赴港,寅恪伯父還曾任教港大。更重要的是,兩位老人生前都深為文字改革憂心,對於中國文字將改為拼音而以簡體字過渡,堅持不同意見。寅恪伯父認為中國之得統一,因為使用方塊字,若改用拼音文字則各省語言不同文字也各異,將會如歐洲小國那樣,後患無窮。父親則一貫認為漢字形聲美,「表意從形嚴系統,含情述事美詞章」;漢字如改拼音,後人將不識繁體漢字,不通歷史典籍,更何談繼承發揚中國優秀傳統文化!中文拼音化的方案被完全否決後,兩位老人也反對改漢字為簡體,父親對許多新造的簡體字只求音同,不講四聲,為減筆畫,徒滋混淆……更甚感憤苦。寅恪伯父和我父親畢生未寫簡體字,寅恪伯父且留有遺言,他的著作,必須用繁體字直排出版,否則寧可埋入地下!正因為此,我感謝香港三聯書店出版《吳宓與陳寅恪》增補本的繁體字版。

二〇一五年

目次

自序一

自序二 寫給繁體版讀者朋友

第一章 在哈佛(一九一九至一九二一年)

第二章 《學衡》與清華國學院時期(一九二一至一九三七年)

第三章 從北平到蒙自(一九三七至一九三八年)

第四章 昆明時期(一九三八至一九四四年)

第五章 成都燕大(一九四四至一九四六年)

第六章 從復員到解放(一九四六至一九五六年)

第七章 反右派與反右傾(一九五七至一九六〇年)

第八章 最後的會晤(一九六一至一九六三年)

第九章 從社教到「文革」(一九六四至一九七八年)

書摘/試閱

第一章 在哈佛(一九一九至一九二一年)

父親與寅恪伯父相交,是經俞大維先生介紹的。

俞大維先生與寅恪先生是「兩代姻親,三代世交,七年的同學」:寅恪先生的母親俞明詩(字麟洲)是俞大維的嫡親姑母;寅恪先生的胞妹陳新午是俞大維夫人;俞大維與寅恪先生在美國哈佛大學、德國柏林大學連續同學七年。

父親是一九一七年由清華留美預備學校派往美國學習的。起初被分配到弗吉尼亞大學(University of Virginia)學習文學,插入文科二年級。一九一八年暑假,轉入哈佛大學文學院比較文學系,從師白璧德(Irving Babbitt)。父親在哈佛大學與俞大維先生相識。

據父親晚年所撰《吳宓自編年譜》(以下簡稱《年譜》)一九一九年篇:「宓去秋(筆者按,當指一九一八年秋)到波城(Boston)後,得識初來之自費留學生俞大維(David Yule)君。俞君,浙江省山陰縣人。其叔父俞恪士先生(名明震)為有名詩人,有詩集《觚庵詩存》行世。辛亥革命時,任甘肅省提學使。民國四年,在北京任肅政使,與李孟符(岳瑞)世丈為知友。曾彈劾甘肅將軍張廣建,對營救吾父事頗有助力。俞大維君,畢業聖約翰大學,短小精悍,治學極聰明。其來美國,為專習哲學,然到哈佛研究院不兩月,已盡通當時哲學最新穎而為時趨(fashionable)之部門曰數理邏輯學。Lewis教授亟稱許之。然於哲學其他部門,亦精熟,考試成績均優。故不久即得哈佛大學哲學博士(Ph. D. in Philosophy),並由哈佛大學給與公費送往德國留學進修。哈佛大學本有梵文、印度哲學及佛學一系,且有卓出之教授Lanman先生等,然眾多不知,中國留學生自俞大維君始探尋、發見而往受學焉。其後陳寅恪與湯用彤繼之。……顧俞大維君識宓後,則多與宓談中國文學。嘗為宓口誦曾廣鈞所作之《庚子落葉詞》十二首,弔珍妃也。君口誦而宓筆錄之。今錄入《吳宓詩集》卷末一百六十頁者,是也。去秋,又屢偕俞大維君出遊並作交際。

「俞大維君又多稱道其姑表兄義寧江西省之縣名,今改為修水縣。陳寅恪君之博學與通識,並述其經歷。詩人陳伯嚴先生(名三立),前夫人羅氏,生長子衡恪(字師曾),詩人,畫家。繼配夫人俞氏(俞大維之姑母,能詩),生(二、三、四,虛,無)五子隆恪、六子寅恪、七子方恪(字彥通,能詩,而狂放佻達),八子登恪,留學法國,撰有《留西外史》小說。(宓按,陳寅恪君一八九○庚寅年生。年十一,留學日本。兩度遊學歐洲,先居巴黎,後居柏林。中間民國三年、四年,在北京為經界局局長蔡鍔之秘書。又再赴歐洲,今始到美國。一九二五年,由宓薦,清華聘為國學研究院教授,月薪四百圓,乃回國。計其在外國留學之時期,凡十八年[與玄奘同]。)宓深為佩仰。

「一九一九年一月底二月初,陳寅恪君由歐洲來到美國。先寓康橋Cambridge區宓注:哈佛大學及麻省理工學院均在此區。康橋之譯名,乃中國留學生所定。同一字也,在英國則用舊譯之「劍橋」,在美國則用新譯之「康橋」,以分別之,使毋混淆,法至善也。之Mt. Auburn街。由俞大維君介見。以後宓恒往訪,聆其談述。則寅恪不但學問淵博,且深悉中西政治、社會之內幕。……述說至為詳切。其歷年在中國文學、史學及詩之一道,所啟迪、指教宓者,更多不勝記也。(詳見《吳宓詩集》及續集稿本)」

據父親的日記記載,他與寅恪伯父的文字交往是從父親演講《紅樓夢新談》開始的。

《紅樓夢新談》是一九一九年三月二日父親應美國哈佛大學中國學生會之請所作的一次演講,主要是「用西洋小說法程(原理、技術)來衡量《紅樓夢》,見得處處精上,結論是:《紅樓夢》是一部偉大的小說,世界各國文學中未見其比」。這篇演講稿,一九二○年三四月在《民心週報》第一卷第十七、十八期發表,一九七六年六月被收入人民文學出版社出版的《紅樓夢研究參考資料專輯》第三輯。據我所知,最早從西方文論角度審視《紅樓夢》的是王國維先生,而在西方系統介紹《紅樓夢》並指出其在世界文學發展史上地位的,可能是我父親的這篇演講。

據父親一九一九年三月二十六日日記:「陳君寅恪以詩一首見贈,錄此。」

《紅樓夢新談》題辭

陳寅恪

等是閻浮夢裏身,夢中談夢倍酸辛。

青天碧海能留命,赤縣黃車更有人。虞初號黃車使者。

世外文章歸自媚,燈前啼笑已成塵。

春宵絮語知何意,付與勞生一愴神。

得寅恪伯父贈詩,父親的喜悅溢於言表。他意識到,自己不僅得一知音,而且得一師長。他在日記中寫道:「陳君學問淵博,識力精到,遠非儕輩所能及。而又性氣和爽,志行高潔,深為傾倒。新得此友,殊自得也。」

父親對寅恪伯父贈詩,印象至為深刻。二十年後撰作《石頭記評讚》時,開頭即述及於此。謂民國八年(1919)春,在美國哈佛大學中國學生會演說《紅樓夢新談》,「當宓作此演說時,初識陳寅恪先生(時在哈佛同學)才旬日。宓演說後,承寅恪即晚作《〈紅樓夢新談〉題辭》一詩見贈……此詩第四句,蓋劬宓成為小說家,宓亦早有撰作小說之志,今恐無成,有負知友期望多矣。」

聽父親說,早年在美國留學時,寅恪伯父習慣以詩稿寫示父親等,過後即自己撕成碎片,團而擲之,不讓鈔存。但父親過目不忘,寅恪伯父在美國所作的詩,父親多能背誦。有些詩,就是這樣留存下來的。

如一九一九年二月底三月初,美國哥倫比亞大學師範學院女生張昭漢(字默君)後任南京女子師範校長。自紐約到康橋遊覽。張女士是南社主要社員,與寅恪伯父、梅光迪君在國內都是舊識,辛亥革命時已以文章有所表見。父親所編《近世中國詩選》收有一九一五、一九一六年張女士偕呂碧城女士等所作《探梅鄧尉》七言絕句十多首,其一云:「孤芳獨抱惜微馨,自有莊嚴未娉婷。幽怨清愁都懺盡,不隨蘭芷絕騷經。」父親認為,「自狀甚真,自知甚明。」其二云:「孤山十載夢無痕,不使俗緣誤宿根。惟恐人間生意盡,故將冰雪煉春魂。」

張默君女士這次遊康橋即景作二絕句,其中一首為:「疏林遙帶玉為村,冷豔新招舊屐痕。異域風光無限好,忽牽歸思到梅魂。」自注:「美洲無梅。」其二,父親已記不清。寅恪伯父讀張女士詩後有所感,遂作詩一首,由其末句而發,未寫題。據父親回憶,當是《詠梅兼贈梅光迪君》。詩云:

亂眼繁枝照夢痕,尋芳西出憶都門。

金犢舊遊迷紫陌,玉龍哀曲怨黃昏。

花光坐惱鄉關思,燭燼能溫兒女魂。

絕代吳姝愁更好,天涯心賞幾人存。

這年五月,寅恪伯父遊威爾士雷(Wellesley)。曾作詩一首,贈給梅光迪君的知友汪懋祖君。可能寅恪伯父認為此詩不過是首遊戲之作,父親雖「數索閱,未蒙見示」。後來還是汪懋祖給他寄來,才得黏存於日記中。

此詩原題為《影潭先生避暑居「威爾士雷」湖上,戲作小詩,藉博一粲》。詩云:

五月清陰似晚春,叢蘆高柳數曛晨。

少迴詞客哀時意,來對神仙寫韻人。

赤縣雲遮非往日,綠窗花好是閒身。

頻年心事秋星識,幾照湖波換笑顰。

寅恪伯父這首詩後被父親收入《吳宓詩集》,題改為《遊威爾士雷即贈汪君典存》。

據《年譜》一九一九年篇:「汪懋祖君字典存,江蘇吳縣人。美國哥倫比亞大學畢業,回國後久任蘇州中學校長,晚年任國立東方語言專科學校校長,為『學衡社同道、同志之友』。汪君留美時,未婚妻袁世莊,清華一九一六級留美威爾士雷女校Wellesley College。威校臨湖,風景極美。汪君暑假屢往居湖上旅館中,俾與袁女士多聚晤,遂取『閒雲潭影日悠悠』之意自號『影潭』,而寅恪詩中有第四句又第七、八句。」

一九二○年(庚申)五月十六日,父親「偕衛挺生、張可治君遊威爾士雷Wellesley女學,即景成詩一首,步陳寅恪君去年夏遊該處贈汪影潭詩原韻」。詩云:

柳岸鶯聲送暮春,鏡湖噓霧變昏晨。

雙搖畫槳同心耦,終古桃源異國人。

勝地偏繞書卷氣,天香合住繡羅身。

排雲殿外滄桑改,漆室哀時幾嘯顰。

據父親自注,此詩「末句謂袁女士之英文公函」。這年四月,父親曾接讀袁女士所參加的Pine Club英文通訊,認為「二十餘人,均纖巧輕佻之文。the American airs & slangs,卑靡利欲之旨,讀罷為之索然氣盡。……惟殿尾者袁世莊女士一函,則獨憂心國事,媲美漆室;且詩思橫溢,文字簡練而雅潔。以作文之章法論,亦冠儕輩。留美男生中,能為此者,無幾人矣」。

一九一九年夏,清華一九一五級畢業同學蔡正君,參照一九一六級畢業同學朱君毅分析統計中國留美學生「成功」success的方法,就男女的戀愛與婚姻如何取悅對方達到目的,尋求其所需的五種條件(如家世、身體健康與精神力量、辦事能力、交際才能等),並每種條件所佔的比例,製成一表格,名曰「愛情衡」,並加以說明,刊佈於《留美學生季報》中。寅恪伯父讀後,曾戲題一絕,進行嘲諷。詩云:

文豪新製「愛情衡」,公式方程大發明。

始悟同鄉女醫士,挺生不救救蒼生。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。