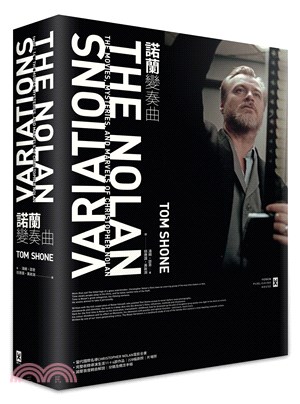

諾蘭變奏曲:當代國際名導Christopher Nolan電影全書【諾蘭首度親自解說-全彩精裝】

商品資訊

系列名:taste

ISBN13:9789863844693

替代書名:The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan

出版社:野人文化

作者:湯姆‧邵恩

譯者:但唐謨;黃政淵

出版日:2021/03/24

裝訂/頁數:精裝/400頁

規格:26.8cm*19.4cm*4.3cm (高/寬/厚)

重量:1797克

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

《黑暗騎士》三部曲

《全面啟動》

《星際效應》

《頂尖對決》

《敦克爾克大行動》

《天能》

《記憶拼圖》

等鉅片大導,

【唯一一本】克里斯多夫.諾蘭親自受訪、親身參與的電影寶典

▲全球票房累積超過50億美元,台灣票房累積17億元以上,當代最有號召力的電影導演

■收錄228張全彩圖片、劇照、片場照、分鏡手稿、設定手稿等,包含未曾公開的珍稀照片

▼「本書定義了諾蘭,影癡必備!」──《圖書館雜誌》(Library Journal)

「諾蘭的電影容易進入,要出來卻如登天難,就像滴進水裡的墨滴,看完之後在你的腦裡無窮發散。我們一旦看過他的電影,就再也無法當作沒看過。事實上,電影甚至還沒結束,在許多面向上,它才剛開始。」──湯姆.邵恩(本書作者)

▌「顯然,要正確理解克里斯多夫.諾蘭或其電影的唯一方法,就是跟著他走進迷宮。」

諾蘭的電影有如迷宮,甚至,他的製作公司「Syncopy」標誌本身就是一座迷宮。

本書以諾蘭的成長背景與知識涵養為線索,用作者20年的深交與第一手訪談實錄作證詞,

全面解答諾蘭至今每一部電影的理念、製作、編劇、攝影、美術、剪接、配樂各層面,

一層又一層,深入挖掘,帶領影迷和讀者走進他的迷宮,一窺所有謎團的真相……的真相!

時間、空間、感知、夢境、情感、知識等,

每章皆以一部電影和一個概念為主題,

帶領讀者步上旅程,全覽諾蘭生涯至今11部電影長片 + 4部短片。

.關於時間──

諾蘭早在首部長片《跟蹤》,就已經大玩時間軸錯亂的經典把戲。

他的電影時常有多條時間軸同時進行,觀眾必須費盡心思才能勉強跟上,

然而,諾蘭卻說:「其實,我是把時間變單純了。」

.關於剪接──

《記憶拼圖》有兩條時間線,《跟蹤》有三條,《頂尖對決》有四條,《全面啟動》有五條,而且每一條的速度都不同。

如何呈現出多線交錯的時序?靠的就是精準的剪接。

「電影製作當中,最棒的特效就是剪接。」諾蘭說道。

.關於分鏡構圖──

諾蘭總能以清晰的設定架構,將心中的繁複主題化為影像。

書中收錄《天能》、《星際效應》、《全面啟動》等作品的分鏡與設定手稿,諾蘭親筆繪製,

鏡頭之外層層疊疊的敘事結構,都能一覽無遺。

.關於配樂──

諾蘭與漢斯.季默(Hans Zimmer)的長年合作中,都是「概念先行」,甚至在劇本寫完前就開始譜曲。

《黑暗騎士》裡,季默為了表達小丑的「混亂」概念,寫下400首曲子與9000小節音樂,

最後,他在培根畫作《尖叫的教皇》裡找到了那個無可取代的樂音:單一大提琴音符的嗡鳴與摩擦。

.關於劇本──

諾蘭幾乎是唯一一位至今仍親自撰寫每部劇本的一線大導演,而他最有力的編劇夥伴,就是弟弟喬納。

《記憶拼圖》、《頂尖對決》、《黑暗騎士》、《星際效應》都是喬納的點子,諾蘭再延伸發揚。

與複雜的劇情相反,他的劇本總是極簡,《敦克爾克大行動》的劇本只有76頁:「劇本越樸實無華,越好。」

.關於閱讀──

諾蘭從波赫士、錢德勒、佛萊明、狄更斯等作家的小說汲取養分,創作出獨一無二的電影語言。

《全面啟動》開場,李奧納多在海灘甦醒,就是波赫士《環形廢墟》的橋段。

《敦克爾克大行動》裡的漁船「月光石」,則來自他鍾愛的同名推理小說。

在這些關於迷失、禁錮、流放等意象的閱讀經驗裡,諾蘭形塑出他的電影主角。

.關於影像──

在好萊塢特效產業日趨興盛的當下,諾蘭反其道而行,避免電腦動畫影像,偏好攝影機實拍,

《黑暗騎士:黎明昇起》全片3000個鏡頭裡,使用的電腦特效竟比浪漫喜劇片還少。

在影像的全面數位化浪潮下,他仍堅守類比的魔幻力道,造就了諾蘭電影獨特的魅力來源。

鏡射、遞迴、囚禁、套疊、迴文,都是諾蘭的電影招牌,

他是魔術師、科學家、造夢者,

他睜著雙眼作夢,並邀請我們一同參與。

▌首次深度揭露,與諾蘭面對面,暢談電影製作的酸甜苦辣

.談論創作心態:

「我每次拍一部新片,都必須相信自己正在製作有史以來最棒的電影。」

.談論《記憶拼圖》的獨特敘事:

「我心裡總有個聲音在說,你真的辦得到嗎?你竟打算拍一個倒著講故事的電影?」

.談論《黑暗騎士》希斯.萊傑的經典反派:

「在所有反派當中,我最懼怕小丑。」

.談論《星際效應》的科幻架構:

「網路上對我的電影情節設計,標準高得奇怪。我不知道為什麼會這樣,我想,這應該是一種讚美吧。」

.談論《敦克爾克大行動》的配樂製作:

「每一個參與這工作的人都飽受折磨,漢斯.季默和他的工作人員都在詛咒我……整部電影全是這樣做出來的。」

.談論《天能》的倒轉場景應該怎麼拍:

「大家越鑽研劇本,越搞不懂。」

▌媒體及影人推薦

「本書定義了諾蘭,影癡必備!」

──《圖書館雜誌》(Library Journal)

「《諾蘭變奏曲》就是我們夢寐以求的珍寶,是講述這位當代電影人的寶典。本書博學、繁複,有如迷宮,並開拓人們的眼界。世上最接近錯視藝術大師艾雪(Escher)作品的東西,就是諾蘭那顆不凡的腦袋。」──山姆.曼德斯(《1917》、《007:空降危機》、《美國心玫瑰情》導演)

「在一個個由主題與概念所構成的章節中(時間、混亂、夢境),我們得以用前所未見的觀點來親近這位導演。邵恩探索了諾蘭的思想泉源、他的觀點、他謎一般的童年過往,當然,還有他的電影。從故事情節、情感羈絆,到身分認同、感知體驗,皆有深刻探索,並包括他的最新科幻諜報片:天能。」

──《綜藝》雜誌(Variety)

《全面啟動》

《星際效應》

《頂尖對決》

《敦克爾克大行動》

《天能》

《記憶拼圖》

等鉅片大導,

【唯一一本】克里斯多夫.諾蘭親自受訪、親身參與的電影寶典

▲全球票房累積超過50億美元,台灣票房累積17億元以上,當代最有號召力的電影導演

■收錄228張全彩圖片、劇照、片場照、分鏡手稿、設定手稿等,包含未曾公開的珍稀照片

▼「本書定義了諾蘭,影癡必備!」──《圖書館雜誌》(Library Journal)

「諾蘭的電影容易進入,要出來卻如登天難,就像滴進水裡的墨滴,看完之後在你的腦裡無窮發散。我們一旦看過他的電影,就再也無法當作沒看過。事實上,電影甚至還沒結束,在許多面向上,它才剛開始。」──湯姆.邵恩(本書作者)

▌「顯然,要正確理解克里斯多夫.諾蘭或其電影的唯一方法,就是跟著他走進迷宮。」

諾蘭的電影有如迷宮,甚至,他的製作公司「Syncopy」標誌本身就是一座迷宮。

本書以諾蘭的成長背景與知識涵養為線索,用作者20年的深交與第一手訪談實錄作證詞,

全面解答諾蘭至今每一部電影的理念、製作、編劇、攝影、美術、剪接、配樂各層面,

一層又一層,深入挖掘,帶領影迷和讀者走進他的迷宮,一窺所有謎團的真相……的真相!

時間、空間、感知、夢境、情感、知識等,

每章皆以一部電影和一個概念為主題,

帶領讀者步上旅程,全覽諾蘭生涯至今11部電影長片 + 4部短片。

.關於時間──

諾蘭早在首部長片《跟蹤》,就已經大玩時間軸錯亂的經典把戲。

他的電影時常有多條時間軸同時進行,觀眾必須費盡心思才能勉強跟上,

然而,諾蘭卻說:「其實,我是把時間變單純了。」

.關於剪接──

《記憶拼圖》有兩條時間線,《跟蹤》有三條,《頂尖對決》有四條,《全面啟動》有五條,而且每一條的速度都不同。

如何呈現出多線交錯的時序?靠的就是精準的剪接。

「電影製作當中,最棒的特效就是剪接。」諾蘭說道。

.關於分鏡構圖──

諾蘭總能以清晰的設定架構,將心中的繁複主題化為影像。

書中收錄《天能》、《星際效應》、《全面啟動》等作品的分鏡與設定手稿,諾蘭親筆繪製,

鏡頭之外層層疊疊的敘事結構,都能一覽無遺。

.關於配樂──

諾蘭與漢斯.季默(Hans Zimmer)的長年合作中,都是「概念先行」,甚至在劇本寫完前就開始譜曲。

《黑暗騎士》裡,季默為了表達小丑的「混亂」概念,寫下400首曲子與9000小節音樂,

最後,他在培根畫作《尖叫的教皇》裡找到了那個無可取代的樂音:單一大提琴音符的嗡鳴與摩擦。

.關於劇本──

諾蘭幾乎是唯一一位至今仍親自撰寫每部劇本的一線大導演,而他最有力的編劇夥伴,就是弟弟喬納。

《記憶拼圖》、《頂尖對決》、《黑暗騎士》、《星際效應》都是喬納的點子,諾蘭再延伸發揚。

與複雜的劇情相反,他的劇本總是極簡,《敦克爾克大行動》的劇本只有76頁:「劇本越樸實無華,越好。」

.關於閱讀──

諾蘭從波赫士、錢德勒、佛萊明、狄更斯等作家的小說汲取養分,創作出獨一無二的電影語言。

《全面啟動》開場,李奧納多在海灘甦醒,就是波赫士《環形廢墟》的橋段。

《敦克爾克大行動》裡的漁船「月光石」,則來自他鍾愛的同名推理小說。

在這些關於迷失、禁錮、流放等意象的閱讀經驗裡,諾蘭形塑出他的電影主角。

.關於影像──

在好萊塢特效產業日趨興盛的當下,諾蘭反其道而行,避免電腦動畫影像,偏好攝影機實拍,

《黑暗騎士:黎明昇起》全片3000個鏡頭裡,使用的電腦特效竟比浪漫喜劇片還少。

在影像的全面數位化浪潮下,他仍堅守類比的魔幻力道,造就了諾蘭電影獨特的魅力來源。

鏡射、遞迴、囚禁、套疊、迴文,都是諾蘭的電影招牌,

他是魔術師、科學家、造夢者,

他睜著雙眼作夢,並邀請我們一同參與。

▌首次深度揭露,與諾蘭面對面,暢談電影製作的酸甜苦辣

.談論創作心態:

「我每次拍一部新片,都必須相信自己正在製作有史以來最棒的電影。」

.談論《記憶拼圖》的獨特敘事:

「我心裡總有個聲音在說,你真的辦得到嗎?你竟打算拍一個倒著講故事的電影?」

.談論《黑暗騎士》希斯.萊傑的經典反派:

「在所有反派當中,我最懼怕小丑。」

.談論《星際效應》的科幻架構:

「網路上對我的電影情節設計,標準高得奇怪。我不知道為什麼會這樣,我想,這應該是一種讚美吧。」

.談論《敦克爾克大行動》的配樂製作:

「每一個參與這工作的人都飽受折磨,漢斯.季默和他的工作人員都在詛咒我……整部電影全是這樣做出來的。」

.談論《天能》的倒轉場景應該怎麼拍:

「大家越鑽研劇本,越搞不懂。」

▌媒體及影人推薦

「本書定義了諾蘭,影癡必備!」

──《圖書館雜誌》(Library Journal)

「《諾蘭變奏曲》就是我們夢寐以求的珍寶,是講述這位當代電影人的寶典。本書博學、繁複,有如迷宮,並開拓人們的眼界。世上最接近錯視藝術大師艾雪(Escher)作品的東西,就是諾蘭那顆不凡的腦袋。」──山姆.曼德斯(《1917》、《007:空降危機》、《美國心玫瑰情》導演)

「在一個個由主題與概念所構成的章節中(時間、混亂、夢境),我們得以用前所未見的觀點來親近這位導演。邵恩探索了諾蘭的思想泉源、他的觀點、他謎一般的童年過往,當然,還有他的電影。從故事情節、情感羈絆,到身分認同、感知體驗,皆有深刻探索,並包括他的最新科幻諜報片:天能。」

──《綜藝》雜誌(Variety)

作者簡介

湯姆.邵恩(Tom Shone)

美國著名影評人,評論刊於《泰晤士報》、《Vogue》雜誌、《Slate》雜誌、《紐約客》、《紐約時報》、《衛報》等各大報章雜誌,並著有數本好萊塢研究及導演傳記:《Blockbuster: How Hollywood Learned to Stop Worrying and Love the Summer》、《Woody Allen: A Retrospective》、《Tarantino: A Retrospective》等。

美國著名影評人,評論刊於《泰晤士報》、《Vogue》雜誌、《Slate》雜誌、《紐約客》、《紐約時報》、《衛報》等各大報章雜誌,並著有數本好萊塢研究及導演傳記:《Blockbuster: How Hollywood Learned to Stop Worrying and Love the Summer》、《Woody Allen: A Retrospective》、《Tarantino: A Retrospective》等。

序

引言(節錄)

2001年2月,在洛杉磯北費爾法克斯大道上的坎特餐廳,距離日落大道不遠,我第一次遇到諾蘭。這位導演的第二部電影《記憶拼圖》,在經歷焦慮且漫長的一年之後終於找到發行商,彼時剛在日舞影展(Sundance Film Festival)獲得好評。這部新黑色電影(neo-noir)的敘事結構詭譎,又有著如夢境般充滿陽光的怪誕與清晰質地。主角是個失憶的男人,努力要解開妻子之死的謎團。眼前的事情他可以記住,但每過十分鐘左右他就會忘記一切──電影的結構反映了他的迷茫狀態,電影在我們眼前倒帶,讓觀眾總是處在情節開展了一半才看到的情境。在《豬頭,我的車咧》(Dude, Where’s My Car? 2000)這類電影當道的一年,此片聰明到幾乎褻瀆的敘事方式,讓人好奇究竟票房會表現如何。然而,本片擅長圈粉、卻無法贏得發行商青睞的這件事,在2000年獨立精神獎(Independent Spirit Awards)的週末放映會後就成了好萊塢公開的祕密。在會場,好萊塢每一個發行商都拒絕了諾蘭,說法差不多都是「這部片很棒」、「我們很喜歡」、「我們真的很想跟你合作」,然後就是「但此片不適合我們」。在「電影威脅」(Film Threat)網站上,導演史蒂芬.索德柏(Steven Soderbergh)有感而發,他說本片「顯示獨立電影運動已死,因為在我觀看之前,就知道好萊塢人人都看過了,卻全部拒絕發行……我看完離開戲院時心想:『玩完了,這麼棒的電影卻無法發行,那就是玩完了。』」

本片在電影圈混沌不明了一整年,原本的製作公司「新市場」(Newmarket Films)才決定冒險發行。所以那天我在坎特餐廳與諾蘭相遇,一起坐在紅色軟墊長椅時,他胸口那塊大石頭已經放下。雖然他外在散發出自信的氣質,但當他暢談影響自己電影的作品時──阿根廷作家波赫士(Jorge Luis Borges)的短篇小說、雷蒙.錢德勒(Raymond Chandler)的小說、大衛.林區(David Lynch)的電影──金色瀏海就散亂地垂落在他的眼瞼之上。對我而言,他似乎是很常見的英國人類型,出身倫敦周遭郡縣的中上階層孩子,不禁讓人想像他在倫敦金融城工作、假日跟股票營業員同事一起打橄欖球的樣子。但是他人在好萊塢,創作出一部倒轉敘事的電影──主角那不能讓人信任的腦袋,洩露出轉瞬即逝、不可捉摸的情感。如此驚人的反差,讓人覺得彷彿是年輕的大亨霍華.休斯(Howard Hughes)開了一間公司來處理小說家愛倫坡的經紀業務。他拿起菜單的時候,我無法不注意到他是由後面往前翻閱。他說他是左撇子,看雜誌之類的刊物總是從後往前翻。我好奇這與他電影倒過來呈現場景順序的結構是否有關係。他告訴我,也許我講到重點了,並向我說明他長期著迷於對稱、鏡射與反轉的概念。諾蘭說話時,他粉藍的雙眼會洩露一絲充滿距離感的亮光,就像他的大腦提早三個星期在解數學難題一樣。此時我清楚發現,就像日舞影展孕育的那些成長啟蒙類型電影、貧民窟題材出道作一樣,這部電影(與其中那些閃耀的幾何圖形)對諾蘭來說也相當具有個人色彩。《記憶拼圖》的誕生,是因為一個內在聲音驅動著諾蘭,讓他執著不已,他幾乎無法想像自己不把它表現出來。諾蘭拍這部片,是因為他必須拍。

「我心裡總有個聲音在說,你真的辦得到嗎?你竟打算拍一個倒著講故事的電影?」他告訴我,「就好像遲早會有人闖進來說『這簡直是瘋了』。在製作電影時,你會一頭鑽進案子裡,所以似乎什麼都看不清楚了,你如此沉浸其中,電影不再具有真實感。所以你得告訴自己說,好吧,這個劇本是我六個月前寫的,那時候似乎是個好點子……我對主角有種奇怪的同理心,他必須信任那些自己寫給自己的筆記,而你唯一能做的就是信任自己的直覺。你只需要說,這就是我要做的東西。這就是我寫這個劇本的原因。它會有成果,只要相信它就好。」

數週後,3月16號,本片終於在十一家戲院上映,第一週票房收入為352,243美元,第二週擴大到十五家戲院,票房是353,523美元。米拉麥克斯影業(Miramax)也是一開始拒絕本片的發行商之一,此時回頭瘋狂地想要從新市場手上買下本片,但因為口碑已經開始流傳,第三週上映戲院擴張到七十六家,賺進965,519美元,所以米拉麥克斯只能眼看本片爆紅,名列當年前十大賣座片長達四週、前二十大賣座片長達十六週,最後在531家戲院上映,比1975年夏季《大白鯊》(Jaws)上映的戲院更多。結果,《記憶拼圖》的北美票房超過2500萬美元,海外票房則超過1400萬,全球票房總計將近4000萬,成為那個暑假檔的黑馬賣座片。它獲得奧斯卡獎最佳劇本與最佳剪接兩項提名,並讓諾蘭在2002年的獨立精神獎拿下最佳導演與最佳劇本獎。得獎那天,恰好是那場災難般的發行商試映會兩週年。

2001年2月,在洛杉磯北費爾法克斯大道上的坎特餐廳,距離日落大道不遠,我第一次遇到諾蘭。這位導演的第二部電影《記憶拼圖》,在經歷焦慮且漫長的一年之後終於找到發行商,彼時剛在日舞影展(Sundance Film Festival)獲得好評。這部新黑色電影(neo-noir)的敘事結構詭譎,又有著如夢境般充滿陽光的怪誕與清晰質地。主角是個失憶的男人,努力要解開妻子之死的謎團。眼前的事情他可以記住,但每過十分鐘左右他就會忘記一切──電影的結構反映了他的迷茫狀態,電影在我們眼前倒帶,讓觀眾總是處在情節開展了一半才看到的情境。在《豬頭,我的車咧》(Dude, Where’s My Car? 2000)這類電影當道的一年,此片聰明到幾乎褻瀆的敘事方式,讓人好奇究竟票房會表現如何。然而,本片擅長圈粉、卻無法贏得發行商青睞的這件事,在2000年獨立精神獎(Independent Spirit Awards)的週末放映會後就成了好萊塢公開的祕密。在會場,好萊塢每一個發行商都拒絕了諾蘭,說法差不多都是「這部片很棒」、「我們很喜歡」、「我們真的很想跟你合作」,然後就是「但此片不適合我們」。在「電影威脅」(Film Threat)網站上,導演史蒂芬.索德柏(Steven Soderbergh)有感而發,他說本片「顯示獨立電影運動已死,因為在我觀看之前,就知道好萊塢人人都看過了,卻全部拒絕發行……我看完離開戲院時心想:『玩完了,這麼棒的電影卻無法發行,那就是玩完了。』」

本片在電影圈混沌不明了一整年,原本的製作公司「新市場」(Newmarket Films)才決定冒險發行。所以那天我在坎特餐廳與諾蘭相遇,一起坐在紅色軟墊長椅時,他胸口那塊大石頭已經放下。雖然他外在散發出自信的氣質,但當他暢談影響自己電影的作品時──阿根廷作家波赫士(Jorge Luis Borges)的短篇小說、雷蒙.錢德勒(Raymond Chandler)的小說、大衛.林區(David Lynch)的電影──金色瀏海就散亂地垂落在他的眼瞼之上。對我而言,他似乎是很常見的英國人類型,出身倫敦周遭郡縣的中上階層孩子,不禁讓人想像他在倫敦金融城工作、假日跟股票營業員同事一起打橄欖球的樣子。但是他人在好萊塢,創作出一部倒轉敘事的電影──主角那不能讓人信任的腦袋,洩露出轉瞬即逝、不可捉摸的情感。如此驚人的反差,讓人覺得彷彿是年輕的大亨霍華.休斯(Howard Hughes)開了一間公司來處理小說家愛倫坡的經紀業務。他拿起菜單的時候,我無法不注意到他是由後面往前翻閱。他說他是左撇子,看雜誌之類的刊物總是從後往前翻。我好奇這與他電影倒過來呈現場景順序的結構是否有關係。他告訴我,也許我講到重點了,並向我說明他長期著迷於對稱、鏡射與反轉的概念。諾蘭說話時,他粉藍的雙眼會洩露一絲充滿距離感的亮光,就像他的大腦提早三個星期在解數學難題一樣。此時我清楚發現,就像日舞影展孕育的那些成長啟蒙類型電影、貧民窟題材出道作一樣,這部電影(與其中那些閃耀的幾何圖形)對諾蘭來說也相當具有個人色彩。《記憶拼圖》的誕生,是因為一個內在聲音驅動著諾蘭,讓他執著不已,他幾乎無法想像自己不把它表現出來。諾蘭拍這部片,是因為他必須拍。

「我心裡總有個聲音在說,你真的辦得到嗎?你竟打算拍一個倒著講故事的電影?」他告訴我,「就好像遲早會有人闖進來說『這簡直是瘋了』。在製作電影時,你會一頭鑽進案子裡,所以似乎什麼都看不清楚了,你如此沉浸其中,電影不再具有真實感。所以你得告訴自己說,好吧,這個劇本是我六個月前寫的,那時候似乎是個好點子……我對主角有種奇怪的同理心,他必須信任那些自己寫給自己的筆記,而你唯一能做的就是信任自己的直覺。你只需要說,這就是我要做的東西。這就是我寫這個劇本的原因。它會有成果,只要相信它就好。」

數週後,3月16號,本片終於在十一家戲院上映,第一週票房收入為352,243美元,第二週擴大到十五家戲院,票房是353,523美元。米拉麥克斯影業(Miramax)也是一開始拒絕本片的發行商之一,此時回頭瘋狂地想要從新市場手上買下本片,但因為口碑已經開始流傳,第三週上映戲院擴張到七十六家,賺進965,519美元,所以米拉麥克斯只能眼看本片爆紅,名列當年前十大賣座片長達四週、前二十大賣座片長達十六週,最後在531家戲院上映,比1975年夏季《大白鯊》(Jaws)上映的戲院更多。結果,《記憶拼圖》的北美票房超過2500萬美元,海外票房則超過1400萬,全球票房總計將近4000萬,成為那個暑假檔的黑馬賣座片。它獲得奧斯卡獎最佳劇本與最佳剪接兩項提名,並讓諾蘭在2002年的獨立精神獎拿下最佳導演與最佳劇本獎。得獎那天,恰好是那場災難般的發行商試映會兩週年。

目次

INTRODUCTION 引言

【第一章】 STRUCTURE 結構

【第二章】 ORIENTATION 方向|跟蹤

【第三章】 TIME 時間|記憶拼圖

【第四章】 PERCEPTION 感知|針鋒相對

【第五章】 SPACE 空間|蝙蝠俠:開戰時刻

【第六章】 ILLUSION 幻象|頂尖對決

【第七章】 CHAOS 混亂|黑暗騎士

【第八章】 DREAMS 夢境|全面啟動

【第九章】 REVOLUTION 革命|黑暗騎士:黎明昇起

【第十章】 EMOTION 情感|星際效應

【第十一章】 SURVIVAL 生存|敦克爾克大行動

【第十二章】 KNOWLEDGE 知識|天能

【第十三章】 ENDINGS 結局

謝辭

克里斯多夫.諾蘭電影作品年表

參考書目

索引

【第一章】 STRUCTURE 結構

【第二章】 ORIENTATION 方向|跟蹤

【第三章】 TIME 時間|記憶拼圖

【第四章】 PERCEPTION 感知|針鋒相對

【第五章】 SPACE 空間|蝙蝠俠:開戰時刻

【第六章】 ILLUSION 幻象|頂尖對決

【第七章】 CHAOS 混亂|黑暗騎士

【第八章】 DREAMS 夢境|全面啟動

【第九章】 REVOLUTION 革命|黑暗騎士:黎明昇起

【第十章】 EMOTION 情感|星際效應

【第十一章】 SURVIVAL 生存|敦克爾克大行動

【第十二章】 KNOWLEDGE 知識|天能

【第十三章】 ENDINGS 結局

謝辭

克里斯多夫.諾蘭電影作品年表

參考書目

索引

書摘/試閱

第二章 方向(節錄)

在訪談計畫開始沒多久的一個早上,諾蘭告訴我:「看鏡子的時候,你可以花很多時間思考為什麼你的身體左右對稱,但上下不對稱。」我們坐在他洛杉磯自宅與工作室中間的L型小辦公室裡,工作室就設在他家花園盡頭,外觀和自宅一模一樣。這兩棟建築背對背,位於同一街區兩端,就像被兩個庭院連接的鏡射影像。寫劇本的日子裡,諾蘭時常往返自宅與工作室,走路不用一分鐘。他的辦公室塞滿了書、裱框照片、獎座與各種電影紀念品。在一組櫃子的頂端放著《黑暗騎士》裡小丑幫戴的面具、小蝙蝠填充玩具、諾蘭與導演麥可.曼恩合影的裱框相片(紀念曼恩的《烈火悍將》二十週年)、美國攝影指導協會與美術指導公會頒贈的獎項,以及他在《全面啟動》拿下的美國編劇公會獎。他的書桌和學者的一樣雜亂,文件與書籍滿出書桌,一堆一堆疊在地板上,看起來都快倒了。這裡像一座過度茂密的花園,或像健忘之人的意識流:詹姆士.艾洛伊2014年的小說《背信》(Perfidia)、馬克斯.黑斯廷斯的幾本軍事史書籍,以及波赫士全詩集。

「多年來我一直在思考那個鏡子謎題。」他說,「我可以完全陷入這一類的思考之中。我還有一些這樣的謎題,講一個我最喜歡的給你聽。試試看在講電話時,只用文字解釋左與右的概念。」他舉起一隻手,「我現在就要阻止你嘗試,你辦不到的。你只能透過感受左手與右手的概念來解釋左右,這是純然主觀的。完全不可能以客觀方式描述。」

這讓我想起2001年在坎特餐廳跟諾蘭第一次的對話,我注意到他是從最後面開始翻閱菜單,於是好奇這跟《記憶拼圖》的結構有沒有關係。這部電影倒轉了場景的時間順序,藉此模仿主人翁的混亂心理狀態,所以,觀眾看到的事件總是已經進行到一半。在《針鋒相對》中,類似的效果呈現了艾爾.帕西諾的失眠狀態,他必須想辦法在滑溜岩石上、活板門與滾動的原木上站穩。在《頂尖對決》,魔術師們腳下有一道隱藏活板門,表演「上下顛倒」魔術時,助理必須倒吊在水槽裡綑綁雙手並脫逃,但她失敗喪生了。《全面啟動》中,柯柏說「往下是唯一的前進方式」;本片的巴黎街道對摺起來,在旅館場景裡,地心引力法則失去效力。就連卡車與飛機都無法倖免:在《黑暗騎士》,一輛十八輪卡車翻轉180度,而在續集《黑暗騎士:黎明昇起》,一架飛機就像鯖魚般吊在半空,雙翼脫落,乘客必須緊抓住垂直的機殼。在創造迷失方向效果(disorientation)這方面,諾蘭稱得上是金獎前輩導演地密爾(Cecil B. DeMille)等級的大師。

...

幾天後,我早早就醒來,生理時鐘仍是紐約時間。我用Airbnb租的公寓建築恰好有點《記憶拼圖》的風格──有庭院、夾層、粉飾灰泥牆壁、帶編號的門,空蕩得有些詭異──然後我去附近的餐館,一邊吃貝果喝咖啡,一邊準備訪談提綱。吃完早餐後,太陽已經升得夠高,讓我的視線可以越過對街建築屋頂。當我走向諾蘭家,馬路對面的棕櫚樹影在人行道上延展,與我拉長的影子互相交織,這瞬間,我想到了個點子。走到諾蘭的工作室時,我很確定這點子可行。有人按鈕打開黑色鐵製大門讓我進入,再帶我來到會議室,我坐在壁爐前,手指輪番點著桌面,直到諾蘭早上九點整來到現場。

「好,這是我會採取的方法。」我對他說,「我會請對方走到屋外,原地停留幾小時,時間要長到足以看出太陽橫越天空的軌跡。然後我會說:『太陽已經從你的左邊移到右邊了。』」

他沉默了幾秒。

「你再說一次。」他說。

「我會請對方走到屋外停留幾小時──我想這會花很多電話費,或者我可以過段時間再回撥──但時間要長到讓他們可以看到太陽在天空的動態。然後我會說:『太陽已經從你的左邊移動到右邊了。』這一次,我舉起雙手示範。『這是你的右手,那是你的左手。』

「好方法。」他點頭說,「非常好──」

我可以聽到外面的鳥叫聲。

「我只是在想,」他接著說,「如果在南半球,這樣分辨左右就錯了,會讓這個方法無效。它無法適用所有情境,它取決於你是否認識北半球的人。」

「啊,但是我撥了區域碼,所以知道你在哪個半球,對吧?我會知道你在洛杉磯或倫敦,或任何地方。在這個問題所假設的宇宙裡,電話是存在的,對吧?如果電話存在,那麼區域碼也會存在。」他看起來還是抱持懷疑。「或者我會說:『請站在戶外幾個小時,如果你人在北半球,太陽會從左移到右,如果你人在南半球,太陽會從右移到左。』」

我回答了這麼多,似乎有點造成困擾。最後他說:「喔,這方法不錯,但你基本上就是以比較花俏的方式在使用這個方法:如果我知道你在這房間裡,我說:『好,你站起來背對壁爐,手指著離你進來的門較近的那隻手,那就是你的左手。』你懂我的意思嗎?所以你稍微簡化了這個思考實驗的條件,這不是放諸四海皆準的方法,但很不錯。我希望你不會因此感到失望。」

我想了一下。「不會,這麼快解開這個問題,才幾乎讓我失望。」

「我不認為你解開了,希望這樣有安慰到你。」

後來我閱讀資料,發現我的解答類似葛登能運用傅科擺所提出的答案。傅科擺是用鋼絲懸吊的重物,法國物理學家傅科演示了在北半球它會順時鐘轉,在南半球會逆時鐘轉。葛登能說:「除非我們能向X星球清楚說明哪個半球是哪個,否則傅科擺仍然沒用。」

換句話說,諾蘭是對的。

第三章 時間(節錄)

諾蘭決定採取《跟蹤》的模式,在影展圈子發表《記憶拼圖》,製片們將本片送進2000年威尼斯影展「當代電影」單元,在麗都島的最大銀幕上播映,這裡可以坐進1500名觀眾,是他們第一次在二十人以上的場合播放本片。「那真是他媽的巨大。」諾蘭回憶。他與艾瑪同坐在戲院裡,想起了前一天有人告訴他們,威尼斯的觀眾如果看到不喜歡的電影,就會發出噓聲或緩慢地拍掌。「導演會坐在皇家包廂──被稱作『箱子』,但沒有圍欄,你真的就是從頭到腳都露出來,全場觀眾就在面前,所以你沒辦法偷溜出去。你就只能懸在那裡。」

電影開始放映,諾蘭聆聽著觀眾每個動作的摩擦聲與咳嗽聲,他們努力閱讀著電影字幕。「幽默橋段沒有一個奏效,那是一批死寂的觀眾。大多數義大利觀眾都得看字幕,而很多幽默又是語言上的趣味。電影以非常突然的方式結束,最後迎來衝擊的一刻。我的電影都是以相同方式結束,帶著某種突如其來的回馬槍──電影為了這一刻不斷堆疊,最後戛然而止。過了幾秒鐘,現場仍是一片沉寂,連咳嗽聲都沒有。我心想,不,他們討厭這部片。有幾秒鐘我真的完全不知道會發生什麼事情,就是完全不知道,我有點喜歡那樣。我那時非常恐懼,但我永遠記得,這一刻我感覺非常非常驕傲。然後,傳來了巨大的起立鼓掌與叫好聲,太驚人了。那是我人生的轉捩點。」

...

非常諾蘭風格的時刻,非常諾蘭風格的重點──不是起立鼓掌,而是那之前幾秒鐘的寂靜片刻,這一刻他的命運還懸而未決,就像波赫士小說《祕密奇蹟》(The Secret Miracle)裡行刑小隊發射的子彈。小說裡,一個捷克劇作家在被處決的那一瞬間,獲得了一年的時間寫完最後一部劇本。他因為莫須有的罪名被蓋世太保逮捕,遭判死刑,在處決時刻,他被帶到戶外,行刑小隊在他面前排成一列,士官下令開槍,但時間停止了。「那滴水還留在他臉頰上,院子裡蜜蜂的影子沒有顫動,他丟下的菸蒂煙霧沒有飄散。經過了一『天』,赫拉迪克才明白。」神已經聽到並同意他的祈求,給他足夠時間來寫完尚未完稿的悲劇《敵人們》。他只能靠記憶來寫作,「他省略、濃縮、擴大,有時候,他會選原來的版本。他開始愛上這個院子,這個軍營;在他無時無刻不面對的那些臉孔之中,有張臉讓他調整了對羅麥史塔特這個角色的構思。」他寫下令人滿意的結局,只欠一個細節,而他在流下臉頰的那滴水裡找到了。「他仰天長嘯,臉轉向側邊,四重槍擊讓他倒地。」3月29號早上9點2分,赫拉迪克被行刑小隊槍決。這篇故事之後也影響了《全面啟動》,這部電影最後一幕開展的時間,僅是一輛廂型車在超慢動作拍攝之下,從橋上墜落的時間。

許多導演都曾在作品中隨意操弄時序,舉幾個例子,奧森.威爾斯、亞倫.雷奈、尼可拉斯.羅吉、安德烈.塔可夫斯基、史蒂芬.索德柏,與昆汀.塔倫提諾。但是現代導演當中,沒有人像諾蘭一樣系統性地圍攻他所稱的「放映機的獨裁體制」。《跟蹤》切碎三條不同的時間線,在它們之間來回剪接;《記憶拼圖》在兩條時間線之間切換,一條順時序,另一條逆時序;《頂尖對決》在四條時間線之間剪接;《全面啟動》有五條時間線,而且每一條的流逝速度還不同,夢中的五分鐘等同現實世界的一小時,在一輛廂型車從橋上墜落的時間裡,可以度過一生──男女可以一起變老;在《星際效應》裡,一名父親因為引力的時間扭曲效應而與女兒分開,被迫看著她的童年在他面前流逝。諾蘭的作品遠超過鐘錶匠擺弄時間的層次,它們總是正確掌握了時間給人的感受:時間加快或延遲,收縮或匯聚。時間是諾蘭最大的反派人物,是他一生的死敵。對待時間,他彷彿是帶著個人情緒。

「我確實對時間帶有個人情緒。」他說,「雖然這麼說很糟糕,但你跟時間的關係會隨著時間改變,我指的是隨著時間流逝。我現在對時間的看法,跟我剛出道的時候相當不同。現在時間當然是比較帶著感情的主題,因為對我來說時間正在加速。我的孩子們正在長大,我正在變老。這太奇妙了,我們第一次碰面時,雙方都沒有白頭髮,現在我有白頭髮了,大部分藏在我的金髮下面。我們是不同的人,我們都感覺時間的流逝對我們不公平,可是我們的老化速度完全相同,這個概念讓我很著迷。時間是所有場域中最公平的,你看到的每個比你苗條的二十五歲青年,老化速度完全相同。時間不偏愛任何人,但每個人都覺得時間對我們極為不公平。我想這是因為,沒有人可以代替我們死亡,在生命結束之時,沒有人可以代替我們做好準備,那是我們自己的事。時間大公無私。每當有人談到死亡率,我腦子裡總是想,嗯,死亡率是百分之百。你懂我意思嗎?」

諾蘭曾在《連線》(Wired)雜誌的文章中寫道:「如果你待過放映室,看到放片時膠卷轉出轉盤,掉到地板上,你就會對時間流逝的無情與恐怖有非常具體的概念,而我們都是活在這樣的時間裡。」電影導演為了一個案子耗掉三或四年,而成品在兩個小時內就消失了,導演體驗到的時間流速與觀眾不同。「導演與觀眾並非對等的組合。意思是,我得用好多年的時間籌劃、思考,要把什麼放到他們面前,而他們在真實時間裡用兩小時、兩個半小時,在電影映演的當下去掌握它。我的工作是盡我所能地把一切都放進電影,為了真實時間的觀影經驗仔細微調作品。偶爾,你會看到電影稍微胡搞一下,《笑彈龍虎榜》(The Naked Gun, 1988)有個很棒的橋段,萊斯利.尼爾森跟普莉希拉.普雷斯利一起進入了一段非常MTV式的蒙太奇,他們在海灘,又去騎馬,最後他走到門口,女人說:『法蘭克,我度過了美好的一天,我不敢相信我們昨天才認識……』觀眾這時才驚覺:『那都是一天內發生的嗎?』這段很精采。你可以找人做個有趣的實驗,先想一部浪漫喜劇之類的片,就隨便找一部,看完後你問:『電影裡經過多少時間?』你永遠不會得到一個簡單的答案。大家會說:『喔,我猜是三天,一星期?一個月?』搞清楚時間實在很難,因為時間相當有彈性。一般電影處理時間的方式,是不可思議的複雜,我把那個機制拿來讓人看見,就像可以從背面透視內部構造的手錶一樣。所以,突然間大家會說:『原來隨著時間過去,有這麼多狀況發生。』其實,我是把時間變單純了。」

第七章 混亂(節錄)

小丑在《黑暗騎士》的第一幕就抵達了高譚市,彷彿是被剛硬的街道線條召喚而來的一個黑暗意念,或精靈。他出現在芝加哥市中心盧普區的富蘭克林大道,背對我們,身影位於景框中央,周遭圍繞著俐落、對稱的建築線條,接著,攝影機推近,拍攝他左手拎著的小丑面具。他一動也不動,詭異至極:他在等待什麼?一輛廂型車停在面前。他上車。電影開始。

傑利.羅賓森、比爾.芬格與鮑勃.凱恩,在1940年春季《蝙蝠俠》第一集漫畫裡創造了小丑,他被稱為「令人不快的小丑」,靈感來源是保羅.萊尼執導的表現主義經典默片《笑面人》(The Man Who Laughs, 1928)。此片講述一個怪胎秀表演者(康拉德.維德飾演)被父親的敵人毀容,導致他從此只能保持露齒而笑的表情。這個角色出身馬戲團,類似背景一直被好萊塢反覆沿用:鮮豔的小丑服、小丑化妝,以及遭毀容的故事。但諾蘭設想的小丑卻是個無政府主義者。他就像《大白鯊》的鯊魚或連續殺人狂,走過整部故事,如同一股自然之力從頭到尾驅動著電影,沒有任何解釋,也從不手軟。他的動機,只是要播下混亂的種子。本片不像《蝙蝠俠:開戰時刻》那樣大規模在世界各地取景,製作團隊採用比較小範圍、比較貼近、局限的策略。「你必須以不同的眼光來看待格局。」諾蘭說,「《開戰時刻》是我們所能製作的最大格局。我知道,在地理上已經塞不進更多東西了,所以必須以不同的眼光來看待格局,最後我從『講故事』與『攝影』的層面下手。我看過格局最大的電影之一是麥可.曼恩的《烈火悍將》。它完全是在洛杉磯發生的故事,都是在這座水泥城市之內發生。好,我們就把這部片拍成都會故事。我們要在真實的城市裡拍攝,街道與建築都是實景。這樣的格局,也可以拍得很龐大。我們打算用IMAX攝影機,好讓我們把建築物從頂樓到底端都拍進畫面,我們要帶來一位反派,他能徹底攪亂這座城市的肌理。光是從我們拍攝的手法,小丑走在街上就足以構成巨大的影像。《烈火悍將》影響本片甚多,因為曼恩也對建築很狂熱;他理解城市的宏偉,也明白城市可以成為浩瀚舞台。我不認為那時我們就知道小丑在街上的影像可以如此經典。影像之所以成為經典,是因為你悉心打造每一部電影,有時候,這樣就能如你的意創造出經典,但有時候也會創造出你不知道的經典。我們確實花了很多心思,這不是毫無計畫就發生的,但一直要到看了IMAX畫面後,我們才真正明白:這是經典。」

諾蘭決定採用超高解析度的IMAX 15/70規格,傳統上,這是用來拍攝自然紀錄片的規格,如攀爬聖母峰、穿越美國大峽谷,或是探索外太空。這個規格能帶來具臨場感的高密度影像細節,以及極淺的景深,所以攝影機相當沉重,超過45公斤,就算裝上Steadicam攝影穩定架仍然笨重;所用的膠卷尺寸龐大,一盤膠卷頂多只能拍兩分半的長度,而一般的35釐米膠卷一盤可以拍十分鐘;而且,沖印時間需要四天。拍攝期的頭五天是在芝加哥舊郵政總局拍攝電影序曲:小丑跟嘍囉們戴上面具搶銀行,就像庫柏力克的《殺手》(The Killing, 1956)裡,史特林.海登飾演的搶匪那樣。對製作團隊來說,這五天就是「IMAX學校」,他們都在學習如何應對這款攝影機的重量與操作方式。威廉.費奇納飾演的銀行經理也是本片從《烈火悍將》借來的眾多元素之一。「《烈火悍將》有個片段總是讓我非常著迷,就是他們把真空包裝的鈔票割開,然後把袋子拉鍊拉起來,再用力摔在地板上讓錢散開,以便他們攜帶。我不知道曼恩是怎麼查到這種細節,他真是個研究狂。這個細節非常迷人,我心想,對,這就是我要的。」

第八章 夢境(節錄)

季默還沒看到半格影像之前,諾蘭就請他先蒙著頭作曲,這似乎已經是他們的慣例。電影開拍一年前,諾蘭先給季默看了劇本,邀請他來片場,給他看看美術設計和特技演員表演,然而電影一旦開始剪接,他就不給季默看了。「我認為,從我們合作過的配樂來說,重要的大多都是想法,而非具體細節,所以我其實沒告訴他配樂應該是這樣或那樣。討論時間的概念、夢境的概念重要得多了。我的電影當中,這部片的原聲帶非常受歡迎,這是兼容並蓄的配樂,裡面有很多不同的東西、很多不同的情緒。而《星際效應》與《敦克爾克大行動》的配樂則是相當統合一致。我們所有的討論其實都在談情緒,不是在談配樂。但也不見得總是如此;我也常常具體討論音樂類型,談每個角色要做什麼,還有那些『我們要怎麼採取不同的手法?對於某個東西我們要怎麼反應?』的問題。或者,配樂會被某個東西影響。《蝙蝠俠:開戰時刻》有個段落很有約翰.巴瑞的感覺,那是我特別請詹姆斯.紐頓.霍華寫的,我說『這就是我們要用的音樂』。《全面啟動》是一部元件眾多的巨大機器,有很多人投入配樂製作。季默組了一個優異團隊──他說是『樂團』──其中,如羅恩.巴夫等人都已經是作曲家。有了十首臨時配樂之後,我沒有給季默太多指示,只討論了配樂的形式、可能的走向,然後就是具體的問題:『這到底是什麼配樂?概念是什麼?』而他完美解決了這難題。」

《黑暗騎士》已經大量採用電子音樂,但在《全面啟動》,季默轉向大衛.鮑伊1977年的前衛專輯《Low》,以及羅伯特.弗里普與布萊恩.伊諾的共同創作──《Here Come the Warm Jets》(1974)、《Another Green World》(1975)、《Exposure》(1979)──以及他自己早期為尼可拉斯.羅吉《毫無意義》與泰倫斯.馬利克《紅色警戒》所寫的實驗電子合成音樂。他用一台1964年的老舊Moog牌合成器,就像約翰.巴瑞在《雷霆谷》用的那款(季默說它是一台「猛獸」),再加入007風格的吉他(由史密斯樂團的強尼.馬爾操刀),最後搭配影史上規模前幾大的管樂隊,包含六支低音長號、六支次中音長號、六支法國號,與四支低音號。拿其他電影來比較:《末代武士》(The Last Samurai, 2003)只用了兩支低音號。有一天,諾蘭直接打到他位於聖塔莫尼卡的工作室詢問進度,季默播了本片結尾的配樂〈時間〉(Time)。他稍微打斷音樂的氣氛,發誓自己還在摸索「最棒的部分」,然後拿起電話問:「這對你來說會太抽象嗎?」

諾蘭請季默再播一次,這一次放「那段很長的弦樂樣本」,讓他可以把旋律確實聽清楚。這一次導演聽明白了。「我目前只有這些進度。」季默回到電話,「但我想不到接下來該怎麼走。」諾蘭掛上電話沒多久,轉頭對剪接指導李.史密斯說:「這是我聽過最美的配樂。」

在訪談計畫開始沒多久的一個早上,諾蘭告訴我:「看鏡子的時候,你可以花很多時間思考為什麼你的身體左右對稱,但上下不對稱。」我們坐在他洛杉磯自宅與工作室中間的L型小辦公室裡,工作室就設在他家花園盡頭,外觀和自宅一模一樣。這兩棟建築背對背,位於同一街區兩端,就像被兩個庭院連接的鏡射影像。寫劇本的日子裡,諾蘭時常往返自宅與工作室,走路不用一分鐘。他的辦公室塞滿了書、裱框照片、獎座與各種電影紀念品。在一組櫃子的頂端放著《黑暗騎士》裡小丑幫戴的面具、小蝙蝠填充玩具、諾蘭與導演麥可.曼恩合影的裱框相片(紀念曼恩的《烈火悍將》二十週年)、美國攝影指導協會與美術指導公會頒贈的獎項,以及他在《全面啟動》拿下的美國編劇公會獎。他的書桌和學者的一樣雜亂,文件與書籍滿出書桌,一堆一堆疊在地板上,看起來都快倒了。這裡像一座過度茂密的花園,或像健忘之人的意識流:詹姆士.艾洛伊2014年的小說《背信》(Perfidia)、馬克斯.黑斯廷斯的幾本軍事史書籍,以及波赫士全詩集。

「多年來我一直在思考那個鏡子謎題。」他說,「我可以完全陷入這一類的思考之中。我還有一些這樣的謎題,講一個我最喜歡的給你聽。試試看在講電話時,只用文字解釋左與右的概念。」他舉起一隻手,「我現在就要阻止你嘗試,你辦不到的。你只能透過感受左手與右手的概念來解釋左右,這是純然主觀的。完全不可能以客觀方式描述。」

這讓我想起2001年在坎特餐廳跟諾蘭第一次的對話,我注意到他是從最後面開始翻閱菜單,於是好奇這跟《記憶拼圖》的結構有沒有關係。這部電影倒轉了場景的時間順序,藉此模仿主人翁的混亂心理狀態,所以,觀眾看到的事件總是已經進行到一半。在《針鋒相對》中,類似的效果呈現了艾爾.帕西諾的失眠狀態,他必須想辦法在滑溜岩石上、活板門與滾動的原木上站穩。在《頂尖對決》,魔術師們腳下有一道隱藏活板門,表演「上下顛倒」魔術時,助理必須倒吊在水槽裡綑綁雙手並脫逃,但她失敗喪生了。《全面啟動》中,柯柏說「往下是唯一的前進方式」;本片的巴黎街道對摺起來,在旅館場景裡,地心引力法則失去效力。就連卡車與飛機都無法倖免:在《黑暗騎士》,一輛十八輪卡車翻轉180度,而在續集《黑暗騎士:黎明昇起》,一架飛機就像鯖魚般吊在半空,雙翼脫落,乘客必須緊抓住垂直的機殼。在創造迷失方向效果(disorientation)這方面,諾蘭稱得上是金獎前輩導演地密爾(Cecil B. DeMille)等級的大師。

...

幾天後,我早早就醒來,生理時鐘仍是紐約時間。我用Airbnb租的公寓建築恰好有點《記憶拼圖》的風格──有庭院、夾層、粉飾灰泥牆壁、帶編號的門,空蕩得有些詭異──然後我去附近的餐館,一邊吃貝果喝咖啡,一邊準備訪談提綱。吃完早餐後,太陽已經升得夠高,讓我的視線可以越過對街建築屋頂。當我走向諾蘭家,馬路對面的棕櫚樹影在人行道上延展,與我拉長的影子互相交織,這瞬間,我想到了個點子。走到諾蘭的工作室時,我很確定這點子可行。有人按鈕打開黑色鐵製大門讓我進入,再帶我來到會議室,我坐在壁爐前,手指輪番點著桌面,直到諾蘭早上九點整來到現場。

「好,這是我會採取的方法。」我對他說,「我會請對方走到屋外,原地停留幾小時,時間要長到足以看出太陽橫越天空的軌跡。然後我會說:『太陽已經從你的左邊移到右邊了。』」

他沉默了幾秒。

「你再說一次。」他說。

「我會請對方走到屋外停留幾小時──我想這會花很多電話費,或者我可以過段時間再回撥──但時間要長到讓他們可以看到太陽在天空的動態。然後我會說:『太陽已經從你的左邊移動到右邊了。』這一次,我舉起雙手示範。『這是你的右手,那是你的左手。』

「好方法。」他點頭說,「非常好──」

我可以聽到外面的鳥叫聲。

「我只是在想,」他接著說,「如果在南半球,這樣分辨左右就錯了,會讓這個方法無效。它無法適用所有情境,它取決於你是否認識北半球的人。」

「啊,但是我撥了區域碼,所以知道你在哪個半球,對吧?我會知道你在洛杉磯或倫敦,或任何地方。在這個問題所假設的宇宙裡,電話是存在的,對吧?如果電話存在,那麼區域碼也會存在。」他看起來還是抱持懷疑。「或者我會說:『請站在戶外幾個小時,如果你人在北半球,太陽會從左移到右,如果你人在南半球,太陽會從右移到左。』」

我回答了這麼多,似乎有點造成困擾。最後他說:「喔,這方法不錯,但你基本上就是以比較花俏的方式在使用這個方法:如果我知道你在這房間裡,我說:『好,你站起來背對壁爐,手指著離你進來的門較近的那隻手,那就是你的左手。』你懂我的意思嗎?所以你稍微簡化了這個思考實驗的條件,這不是放諸四海皆準的方法,但很不錯。我希望你不會因此感到失望。」

我想了一下。「不會,這麼快解開這個問題,才幾乎讓我失望。」

「我不認為你解開了,希望這樣有安慰到你。」

後來我閱讀資料,發現我的解答類似葛登能運用傅科擺所提出的答案。傅科擺是用鋼絲懸吊的重物,法國物理學家傅科演示了在北半球它會順時鐘轉,在南半球會逆時鐘轉。葛登能說:「除非我們能向X星球清楚說明哪個半球是哪個,否則傅科擺仍然沒用。」

換句話說,諾蘭是對的。

第三章 時間(節錄)

諾蘭決定採取《跟蹤》的模式,在影展圈子發表《記憶拼圖》,製片們將本片送進2000年威尼斯影展「當代電影」單元,在麗都島的最大銀幕上播映,這裡可以坐進1500名觀眾,是他們第一次在二十人以上的場合播放本片。「那真是他媽的巨大。」諾蘭回憶。他與艾瑪同坐在戲院裡,想起了前一天有人告訴他們,威尼斯的觀眾如果看到不喜歡的電影,就會發出噓聲或緩慢地拍掌。「導演會坐在皇家包廂──被稱作『箱子』,但沒有圍欄,你真的就是從頭到腳都露出來,全場觀眾就在面前,所以你沒辦法偷溜出去。你就只能懸在那裡。」

電影開始放映,諾蘭聆聽著觀眾每個動作的摩擦聲與咳嗽聲,他們努力閱讀著電影字幕。「幽默橋段沒有一個奏效,那是一批死寂的觀眾。大多數義大利觀眾都得看字幕,而很多幽默又是語言上的趣味。電影以非常突然的方式結束,最後迎來衝擊的一刻。我的電影都是以相同方式結束,帶著某種突如其來的回馬槍──電影為了這一刻不斷堆疊,最後戛然而止。過了幾秒鐘,現場仍是一片沉寂,連咳嗽聲都沒有。我心想,不,他們討厭這部片。有幾秒鐘我真的完全不知道會發生什麼事情,就是完全不知道,我有點喜歡那樣。我那時非常恐懼,但我永遠記得,這一刻我感覺非常非常驕傲。然後,傳來了巨大的起立鼓掌與叫好聲,太驚人了。那是我人生的轉捩點。」

...

非常諾蘭風格的時刻,非常諾蘭風格的重點──不是起立鼓掌,而是那之前幾秒鐘的寂靜片刻,這一刻他的命運還懸而未決,就像波赫士小說《祕密奇蹟》(The Secret Miracle)裡行刑小隊發射的子彈。小說裡,一個捷克劇作家在被處決的那一瞬間,獲得了一年的時間寫完最後一部劇本。他因為莫須有的罪名被蓋世太保逮捕,遭判死刑,在處決時刻,他被帶到戶外,行刑小隊在他面前排成一列,士官下令開槍,但時間停止了。「那滴水還留在他臉頰上,院子裡蜜蜂的影子沒有顫動,他丟下的菸蒂煙霧沒有飄散。經過了一『天』,赫拉迪克才明白。」神已經聽到並同意他的祈求,給他足夠時間來寫完尚未完稿的悲劇《敵人們》。他只能靠記憶來寫作,「他省略、濃縮、擴大,有時候,他會選原來的版本。他開始愛上這個院子,這個軍營;在他無時無刻不面對的那些臉孔之中,有張臉讓他調整了對羅麥史塔特這個角色的構思。」他寫下令人滿意的結局,只欠一個細節,而他在流下臉頰的那滴水裡找到了。「他仰天長嘯,臉轉向側邊,四重槍擊讓他倒地。」3月29號早上9點2分,赫拉迪克被行刑小隊槍決。這篇故事之後也影響了《全面啟動》,這部電影最後一幕開展的時間,僅是一輛廂型車在超慢動作拍攝之下,從橋上墜落的時間。

許多導演都曾在作品中隨意操弄時序,舉幾個例子,奧森.威爾斯、亞倫.雷奈、尼可拉斯.羅吉、安德烈.塔可夫斯基、史蒂芬.索德柏,與昆汀.塔倫提諾。但是現代導演當中,沒有人像諾蘭一樣系統性地圍攻他所稱的「放映機的獨裁體制」。《跟蹤》切碎三條不同的時間線,在它們之間來回剪接;《記憶拼圖》在兩條時間線之間切換,一條順時序,另一條逆時序;《頂尖對決》在四條時間線之間剪接;《全面啟動》有五條時間線,而且每一條的流逝速度還不同,夢中的五分鐘等同現實世界的一小時,在一輛廂型車從橋上墜落的時間裡,可以度過一生──男女可以一起變老;在《星際效應》裡,一名父親因為引力的時間扭曲效應而與女兒分開,被迫看著她的童年在他面前流逝。諾蘭的作品遠超過鐘錶匠擺弄時間的層次,它們總是正確掌握了時間給人的感受:時間加快或延遲,收縮或匯聚。時間是諾蘭最大的反派人物,是他一生的死敵。對待時間,他彷彿是帶著個人情緒。

「我確實對時間帶有個人情緒。」他說,「雖然這麼說很糟糕,但你跟時間的關係會隨著時間改變,我指的是隨著時間流逝。我現在對時間的看法,跟我剛出道的時候相當不同。現在時間當然是比較帶著感情的主題,因為對我來說時間正在加速。我的孩子們正在長大,我正在變老。這太奇妙了,我們第一次碰面時,雙方都沒有白頭髮,現在我有白頭髮了,大部分藏在我的金髮下面。我們是不同的人,我們都感覺時間的流逝對我們不公平,可是我們的老化速度完全相同,這個概念讓我很著迷。時間是所有場域中最公平的,你看到的每個比你苗條的二十五歲青年,老化速度完全相同。時間不偏愛任何人,但每個人都覺得時間對我們極為不公平。我想這是因為,沒有人可以代替我們死亡,在生命結束之時,沒有人可以代替我們做好準備,那是我們自己的事。時間大公無私。每當有人談到死亡率,我腦子裡總是想,嗯,死亡率是百分之百。你懂我意思嗎?」

諾蘭曾在《連線》(Wired)雜誌的文章中寫道:「如果你待過放映室,看到放片時膠卷轉出轉盤,掉到地板上,你就會對時間流逝的無情與恐怖有非常具體的概念,而我們都是活在這樣的時間裡。」電影導演為了一個案子耗掉三或四年,而成品在兩個小時內就消失了,導演體驗到的時間流速與觀眾不同。「導演與觀眾並非對等的組合。意思是,我得用好多年的時間籌劃、思考,要把什麼放到他們面前,而他們在真實時間裡用兩小時、兩個半小時,在電影映演的當下去掌握它。我的工作是盡我所能地把一切都放進電影,為了真實時間的觀影經驗仔細微調作品。偶爾,你會看到電影稍微胡搞一下,《笑彈龍虎榜》(The Naked Gun, 1988)有個很棒的橋段,萊斯利.尼爾森跟普莉希拉.普雷斯利一起進入了一段非常MTV式的蒙太奇,他們在海灘,又去騎馬,最後他走到門口,女人說:『法蘭克,我度過了美好的一天,我不敢相信我們昨天才認識……』觀眾這時才驚覺:『那都是一天內發生的嗎?』這段很精采。你可以找人做個有趣的實驗,先想一部浪漫喜劇之類的片,就隨便找一部,看完後你問:『電影裡經過多少時間?』你永遠不會得到一個簡單的答案。大家會說:『喔,我猜是三天,一星期?一個月?』搞清楚時間實在很難,因為時間相當有彈性。一般電影處理時間的方式,是不可思議的複雜,我把那個機制拿來讓人看見,就像可以從背面透視內部構造的手錶一樣。所以,突然間大家會說:『原來隨著時間過去,有這麼多狀況發生。』其實,我是把時間變單純了。」

第七章 混亂(節錄)

小丑在《黑暗騎士》的第一幕就抵達了高譚市,彷彿是被剛硬的街道線條召喚而來的一個黑暗意念,或精靈。他出現在芝加哥市中心盧普區的富蘭克林大道,背對我們,身影位於景框中央,周遭圍繞著俐落、對稱的建築線條,接著,攝影機推近,拍攝他左手拎著的小丑面具。他一動也不動,詭異至極:他在等待什麼?一輛廂型車停在面前。他上車。電影開始。

傑利.羅賓森、比爾.芬格與鮑勃.凱恩,在1940年春季《蝙蝠俠》第一集漫畫裡創造了小丑,他被稱為「令人不快的小丑」,靈感來源是保羅.萊尼執導的表現主義經典默片《笑面人》(The Man Who Laughs, 1928)。此片講述一個怪胎秀表演者(康拉德.維德飾演)被父親的敵人毀容,導致他從此只能保持露齒而笑的表情。這個角色出身馬戲團,類似背景一直被好萊塢反覆沿用:鮮豔的小丑服、小丑化妝,以及遭毀容的故事。但諾蘭設想的小丑卻是個無政府主義者。他就像《大白鯊》的鯊魚或連續殺人狂,走過整部故事,如同一股自然之力從頭到尾驅動著電影,沒有任何解釋,也從不手軟。他的動機,只是要播下混亂的種子。本片不像《蝙蝠俠:開戰時刻》那樣大規模在世界各地取景,製作團隊採用比較小範圍、比較貼近、局限的策略。「你必須以不同的眼光來看待格局。」諾蘭說,「《開戰時刻》是我們所能製作的最大格局。我知道,在地理上已經塞不進更多東西了,所以必須以不同的眼光來看待格局,最後我從『講故事』與『攝影』的層面下手。我看過格局最大的電影之一是麥可.曼恩的《烈火悍將》。它完全是在洛杉磯發生的故事,都是在這座水泥城市之內發生。好,我們就把這部片拍成都會故事。我們要在真實的城市裡拍攝,街道與建築都是實景。這樣的格局,也可以拍得很龐大。我們打算用IMAX攝影機,好讓我們把建築物從頂樓到底端都拍進畫面,我們要帶來一位反派,他能徹底攪亂這座城市的肌理。光是從我們拍攝的手法,小丑走在街上就足以構成巨大的影像。《烈火悍將》影響本片甚多,因為曼恩也對建築很狂熱;他理解城市的宏偉,也明白城市可以成為浩瀚舞台。我不認為那時我們就知道小丑在街上的影像可以如此經典。影像之所以成為經典,是因為你悉心打造每一部電影,有時候,這樣就能如你的意創造出經典,但有時候也會創造出你不知道的經典。我們確實花了很多心思,這不是毫無計畫就發生的,但一直要到看了IMAX畫面後,我們才真正明白:這是經典。」

諾蘭決定採用超高解析度的IMAX 15/70規格,傳統上,這是用來拍攝自然紀錄片的規格,如攀爬聖母峰、穿越美國大峽谷,或是探索外太空。這個規格能帶來具臨場感的高密度影像細節,以及極淺的景深,所以攝影機相當沉重,超過45公斤,就算裝上Steadicam攝影穩定架仍然笨重;所用的膠卷尺寸龐大,一盤膠卷頂多只能拍兩分半的長度,而一般的35釐米膠卷一盤可以拍十分鐘;而且,沖印時間需要四天。拍攝期的頭五天是在芝加哥舊郵政總局拍攝電影序曲:小丑跟嘍囉們戴上面具搶銀行,就像庫柏力克的《殺手》(The Killing, 1956)裡,史特林.海登飾演的搶匪那樣。對製作團隊來說,這五天就是「IMAX學校」,他們都在學習如何應對這款攝影機的重量與操作方式。威廉.費奇納飾演的銀行經理也是本片從《烈火悍將》借來的眾多元素之一。「《烈火悍將》有個片段總是讓我非常著迷,就是他們把真空包裝的鈔票割開,然後把袋子拉鍊拉起來,再用力摔在地板上讓錢散開,以便他們攜帶。我不知道曼恩是怎麼查到這種細節,他真是個研究狂。這個細節非常迷人,我心想,對,這就是我要的。」

第八章 夢境(節錄)

季默還沒看到半格影像之前,諾蘭就請他先蒙著頭作曲,這似乎已經是他們的慣例。電影開拍一年前,諾蘭先給季默看了劇本,邀請他來片場,給他看看美術設計和特技演員表演,然而電影一旦開始剪接,他就不給季默看了。「我認為,從我們合作過的配樂來說,重要的大多都是想法,而非具體細節,所以我其實沒告訴他配樂應該是這樣或那樣。討論時間的概念、夢境的概念重要得多了。我的電影當中,這部片的原聲帶非常受歡迎,這是兼容並蓄的配樂,裡面有很多不同的東西、很多不同的情緒。而《星際效應》與《敦克爾克大行動》的配樂則是相當統合一致。我們所有的討論其實都在談情緒,不是在談配樂。但也不見得總是如此;我也常常具體討論音樂類型,談每個角色要做什麼,還有那些『我們要怎麼採取不同的手法?對於某個東西我們要怎麼反應?』的問題。或者,配樂會被某個東西影響。《蝙蝠俠:開戰時刻》有個段落很有約翰.巴瑞的感覺,那是我特別請詹姆斯.紐頓.霍華寫的,我說『這就是我們要用的音樂』。《全面啟動》是一部元件眾多的巨大機器,有很多人投入配樂製作。季默組了一個優異團隊──他說是『樂團』──其中,如羅恩.巴夫等人都已經是作曲家。有了十首臨時配樂之後,我沒有給季默太多指示,只討論了配樂的形式、可能的走向,然後就是具體的問題:『這到底是什麼配樂?概念是什麼?』而他完美解決了這難題。」

《黑暗騎士》已經大量採用電子音樂,但在《全面啟動》,季默轉向大衛.鮑伊1977年的前衛專輯《Low》,以及羅伯特.弗里普與布萊恩.伊諾的共同創作──《Here Come the Warm Jets》(1974)、《Another Green World》(1975)、《Exposure》(1979)──以及他自己早期為尼可拉斯.羅吉《毫無意義》與泰倫斯.馬利克《紅色警戒》所寫的實驗電子合成音樂。他用一台1964年的老舊Moog牌合成器,就像約翰.巴瑞在《雷霆谷》用的那款(季默說它是一台「猛獸」),再加入007風格的吉他(由史密斯樂團的強尼.馬爾操刀),最後搭配影史上規模前幾大的管樂隊,包含六支低音長號、六支次中音長號、六支法國號,與四支低音號。拿其他電影來比較:《末代武士》(The Last Samurai, 2003)只用了兩支低音號。有一天,諾蘭直接打到他位於聖塔莫尼卡的工作室詢問進度,季默播了本片結尾的配樂〈時間〉(Time)。他稍微打斷音樂的氣氛,發誓自己還在摸索「最棒的部分」,然後拿起電話問:「這對你來說會太抽象嗎?」

諾蘭請季默再播一次,這一次放「那段很長的弦樂樣本」,讓他可以把旋律確實聽清楚。這一次導演聽明白了。「我目前只有這些進度。」季默回到電話,「但我想不到接下來該怎麼走。」諾蘭掛上電話沒多久,轉頭對剪接指導李.史密斯說:「這是我聽過最美的配樂。」

主題書展

更多

主題書展

更多書展購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。