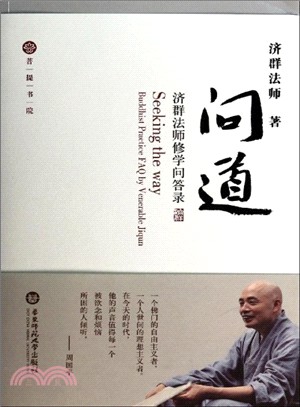

問道:濟群法師修學問答錄(簡體書)

商品資訊

相關商品

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

沒有找到心靈的家,生命會在輪迴中漂泊,四處攀緣,尋找依賴;找到心靈的家,回歸覺性的故鄉,就能隨遇而安,隨緣自在。《問道》收集了濟群法師對學佛者及困惑者提出的問題的回答和解釋。本書分八篇,以最通俗易懂的語言分別從皈戒、人生、信仰、聞思、修證、生死、抉疑、社會來回答學佛者的疑問,啟發學佛者關於人生的大智慧,幫助現代人減輕煩惱,從此走上幸福人生的道路。 濟群法師,當代著名高僧,溈仰宗第十代傳人。1984年畢業於中國佛學院,現任戒幢佛學研究所所長,閩南佛學院研究生導師。濟群法師多年來一直從事佛學研究及教學、弘法的工作。並受聘為蘇州大學政治與公共管理學院兼職教授,廈門大學宗教研究所高級顧問、客座教授。

作者簡介

濟群法師,當代著名高僧,溈仰宗第十代傳人。

1984年畢業于中國佛學院,現任戒幢佛學研究所所長,閩南佛學院研究生導師。濟群法師多年來一直從事佛學研究及教學、弘法的工作。并受聘為蘇州大學政治與公共管理學院兼職教授,廈門大學宗教研究所高級顧問、客座教授。擅講唯識、戒律、阿含等課程。

濟群法師是學修并重的僧人,他繼承太虛大師的人生佛教思想,提出“佛法讓人生更智慧”的理念,并結合目前社會現狀,為大眾解說、傳授正法。為使佛法走近生活,濟群法師從不排斥使用現代工具輔助弘法,所以早在20年前便開始使用電腦,為信眾答疑解惑,在10多年前便建立個人主頁并相繼開辦網絡佛學院、開設個人博客、微博等,目前擁有粉絲40多萬人。近年來,濟群法師還積極投身于建設大型公益性學習組織——菩提書院。

名人/編輯推薦

濟群法師是當代著名高僧,學修并重的僧人! 善用網絡開示智慧法語,微博達人,新浪微博粉絲超過50萬人!

創辦大型公益學習型組織“菩提書院”,教化眾多海內外信眾!

本叢書從歷年精華文章中精選五大主題,問道、覺悟、安心、處世、云水禪心。幫助解決人生困惑,調適心靈,獲得智慧人生!

周國平鄭重推薦!

創辦大型公益學習型組織“菩提書院”,教化眾多海內外信眾!

本叢書從歷年精華文章中精選五大主題,問道、覺悟、安心、處世、云水禪心。幫助解決人生困惑,調適心靈,獲得智慧人生!

周國平鄭重推薦!

序

自序:在許多人心目中,佛教只是燒香、拜佛、求平安、求保佑,除此之外,不知道佛法跟生活有什么關系;也有人覺得佛法是高深的哲理,距離現實人生很遙遠,不知道對當下的生活有什么幫助。

我覺得佛法這么好,了解的人卻這么少,實在很遺憾!這種想法不光是佛法能不能得到廣泛傳播的問題,而是這個社會太需要佛法了。我一向比較講究實用,倘若佛法缺少實用的價值,我想我應該不會選擇佛教作為我的信仰,更不會獻身于佛法的弘揚。

佛法的智慧,對中國人來說有兩個重大意義:一是繼承傳統文化的意義。說到中國傳統文化,人們比較容易想到儒家、道家思想,認為佛教是外來的。其實佛教傳到中國兩千多年了,自漢魏以來儒釋道三家思想已經成為中國文化的主流力量。佛教思想也滲透到中國文化的各個領域,如文學、哲學、藝術、民俗等,和中國文化水乳交融,成為中國文化的重要組成部分。不了解佛學,就不能很好的繼承中國傳統文化。

另外,佛法是人生的大智慧,對于了解心性,了悟生命真相,具有非常重要的意義。當今社會,許多人都活在浮躁、混亂中,內心總有許多困惑、許多煩惱,雖然擁有豐富的物質條件,但活得并不幸福、并不自在。原因在哪里呢?

這個世界由兩大因素組成的,一是物質,一是心靈。當物質極大豐富卻不能給人們帶來快樂時,那原因一定是出在心靈上,于是人們開始關心心理問題。這幾年,心理學逐漸受到重視,涌現出一大批心理學的從業者。本人也經常應邀參加心理學界高層論壇的對話,以及一些心理學高端培訓的講座,這些活動讓我對心理學有了更多的了解,同時也和心理學界結下很深的因緣。

其實,佛法就是東方的心理學。中國傳統文化儒釋道三家,儒家是做人、治理國家的哲學;道家是養身,追求長生不老的學問;佛家是心性之學。佛教傳到中國以來,一直承擔著中國人心理輔導的角色,幫助中國人了解自己的心性,乃至明心見性,解除生死輪回。從實現心靈的安寧,到解決生命永恒的困惑。

西方心理學雖然源于古希臘哲學,但主要還是立足于唯物科學的基礎上,在佛教看來,對于心理問題的解決也是不究竟的。在東西文化交流的過程中,許多西方心理學家,紛紛把目光轉向東方的佛教。學習南傳的禪修,漢傳的禪宗,以及藏傳佛教,把佛法的智慧運用到心理學的理論建設和心理治療,這方面的成果也頻繁被翻譯到國內,在許多書店中都能看到。國內也有不少心理學的從業者開始學佛,參加禪修。

在這個充滿浮躁、混亂的時代,佛法的覺醒之光,是這個時代的希望。佛陀對我們這個世界眾生的最大貢獻,是他在菩提樹下明心見性,發現了一切眾生都有佛性,都有覺悟的潛質。也就是眾生都有自我拯救的能力,這無疑是給我們人類生命帶來光明和希望。

人類因為無明,看不清自己,也不認識世界,產生對自我的錯誤設定,對世界的錯誤認識,由此發展出貪嗔癡煩惱,形成了凡夫心的迷惑系統。人類深陷在這樣的生命系統中,長久地輪回著,看不到方向,找不到出路。在煩惱中掙扎,在痛苦中煎熬。

佛陀的教法,便是幫助我們開發覺悟潛質的智慧和方法,它可以幫助我們認清生命的真相,走出迷惘,走向覺醒。佛教所說的解脫,似乎離我們很遙遠,其實跟我們關系非常密切,因為我們的內心有許多困惑、許多焦慮、許多煩惱,通過戒定慧的修行,這些都是可以究竟解除的。佛教所說的涅槃,便是代表著煩惱徹底的平息和寂靜。

佛法既能夠幫助我們解決生命的永恒困惑,也能給我們的現實人生以智慧的指導。學佛并非要放棄一切,也可以幫助我們更有智慧的過紅塵生活。從上個世紀九十年代以來,我一直立足于對人生問題的關注,從佛法的角度,對現實人生存在的各種問題,提供思考和解決方法,先后在高校、企業界、佛教界、心理學界等,發表各種專題演講或討論交流,這些內容也都陸續整理成書,收集在這套叢書中。

我希望這套叢書的出版,能夠幫助更多的人正確認識佛法,走進佛法。讓生命的覺醒之光,在這個時代發揚光大。

濟群

2012年秋寫于阿蘭若

我覺得佛法這么好,了解的人卻這么少,實在很遺憾!這種想法不光是佛法能不能得到廣泛傳播的問題,而是這個社會太需要佛法了。我一向比較講究實用,倘若佛法缺少實用的價值,我想我應該不會選擇佛教作為我的信仰,更不會獻身于佛法的弘揚。

佛法的智慧,對中國人來說有兩個重大意義:一是繼承傳統文化的意義。說到中國傳統文化,人們比較容易想到儒家、道家思想,認為佛教是外來的。其實佛教傳到中國兩千多年了,自漢魏以來儒釋道三家思想已經成為中國文化的主流力量。佛教思想也滲透到中國文化的各個領域,如文學、哲學、藝術、民俗等,和中國文化水乳交融,成為中國文化的重要組成部分。不了解佛學,就不能很好的繼承中國傳統文化。

另外,佛法是人生的大智慧,對于了解心性,了悟生命真相,具有非常重要的意義。當今社會,許多人都活在浮躁、混亂中,內心總有許多困惑、許多煩惱,雖然擁有豐富的物質條件,但活得并不幸福、并不自在。原因在哪里呢?

這個世界由兩大因素組成的,一是物質,一是心靈。當物質極大豐富卻不能給人們帶來快樂時,那原因一定是出在心靈上,于是人們開始關心心理問題。這幾年,心理學逐漸受到重視,涌現出一大批心理學的從業者。本人也經常應邀參加心理學界高層論壇的對話,以及一些心理學高端培訓的講座,這些活動讓我對心理學有了更多的了解,同時也和心理學界結下很深的因緣。

其實,佛法就是東方的心理學。中國傳統文化儒釋道三家,儒家是做人、治理國家的哲學;道家是養身,追求長生不老的學問;佛家是心性之學。佛教傳到中國以來,一直承擔著中國人心理輔導的角色,幫助中國人了解自己的心性,乃至明心見性,解除生死輪回。從實現心靈的安寧,到解決生命永恒的困惑。

西方心理學雖然源于古希臘哲學,但主要還是立足于唯物科學的基礎上,在佛教看來,對于心理問題的解決也是不究竟的。在東西文化交流的過程中,許多西方心理學家,紛紛把目光轉向東方的佛教。學習南傳的禪修,漢傳的禪宗,以及藏傳佛教,把佛法的智慧運用到心理學的理論建設和心理治療,這方面的成果也頻繁被翻譯到國內,在許多書店中都能看到。國內也有不少心理學的從業者開始學佛,參加禪修。

在這個充滿浮躁、混亂的時代,佛法的覺醒之光,是這個時代的希望。佛陀對我們這個世界眾生的最大貢獻,是他在菩提樹下明心見性,發現了一切眾生都有佛性,都有覺悟的潛質。也就是眾生都有自我拯救的能力,這無疑是給我們人類生命帶來光明和希望。

人類因為無明,看不清自己,也不認識世界,產生對自我的錯誤設定,對世界的錯誤認識,由此發展出貪嗔癡煩惱,形成了凡夫心的迷惑系統。人類深陷在這樣的生命系統中,長久地輪回著,看不到方向,找不到出路。在煩惱中掙扎,在痛苦中煎熬。

佛陀的教法,便是幫助我們開發覺悟潛質的智慧和方法,它可以幫助我們認清生命的真相,走出迷惘,走向覺醒。佛教所說的解脫,似乎離我們很遙遠,其實跟我們關系非常密切,因為我們的內心有許多困惑、許多焦慮、許多煩惱,通過戒定慧的修行,這些都是可以究竟解除的。佛教所說的涅槃,便是代表著煩惱徹底的平息和寂靜。

佛法既能夠幫助我們解決生命的永恒困惑,也能給我們的現實人生以智慧的指導。學佛并非要放棄一切,也可以幫助我們更有智慧的過紅塵生活。從上個世紀九十年代以來,我一直立足于對人生問題的關注,從佛法的角度,對現實人生存在的各種問題,提供思考和解決方法,先后在高校、企業界、佛教界、心理學界等,發表各種專題演講或討論交流,這些內容也都陸續整理成書,收集在這套叢書中。

我希望這套叢書的出版,能夠幫助更多的人正確認識佛法,走進佛法。讓生命的覺醒之光,在這個時代發揚光大。

濟群

2012年秋寫于阿蘭若

目次

【皈戒篇】

【人生篇】

【信仰篇】

【聞思篇】

【修證篇】

【生死篇】

【抉疑篇】

【社會篇】

【人生篇】

【信仰篇】

【聞思篇】

【修證篇】

【生死篇】

【抉疑篇】

【社會篇】

書摘/試閱

因緣?因果?命運

問: 什么是因緣?常常聽人說隨緣,這種說法是否正確?

答: 隨緣,是不是有緣就隨呢?如果那樣,就是隨便了。因緣,有善緣和惡緣之分。善知識要引導你修學佛法是緣,惡知識要引誘你去參與壞事也是緣。所以,我們要懂得分析、辨別,要隨善緣而不隨惡緣。佛法講因緣,世間任何事物都是因緣和合而成。其中,有疏的因緣,也有親的因緣。以哲學概念解釋,就是主要條件和次要條件。主要條件為因,次要條件為緣。比如樹的生長,種子是最重要的因,土地、陽光、水分是次要的緣。

我們來這里學習佛法,這念發心就是因,法師為你們講佛法,寺院為你們創造聞法機會,就是緣。各種善緣的和合,能使我們的善根不斷增長,在學佛路上不斷進步。與此同時,你們也是我的緣。因為有你們來聽法,我才會坐在這里講法。所以說,每個人都是互為因緣,彼此作用的。

問: 什么是隨緣不變?

答: 隨緣不變是菩薩的修行。《維摩詰經》中,我們可以看到,維摩詰居士不但身處紅塵,甚至還涉足酒肆、賭場、青樓。但他去那些場所不是為了享樂,而是以不同身份接觸社會,以各種因緣度化眾生。菩薩已了達世間的虛幻,體證無所得的空性,故能于錯綜復雜的緣起因果中如如不動,不為所染。而凡夫的特點則是隨緣隨變,一旦環境發生變化,心就會隨之波動不已。

問: 萬法皆是緣起,第一緣如何而起?誰來決定因果報應?

答: 如果有第一個緣,世界就不是緣起的了。佛法的緣起理論,其最大特點是否定世界存在第一因。世界由因緣的相互作用構成,是相互依賴的。比如三根柱子靠在一起,其中,什么是第一因,什么是第二因?至于因果報應,佛法認為,這是事物發展的自然規律。就像一顆種子埋到地里,會生根、發芽、開花、結果,并沒有誰來決定它的生長。沒有人決定,也不妨礙它的生長,它只是順應自然規律而變化。又如人有生必有死,又是誰來決定的呢?也沒有,只是客觀規律。如果由誰來決定,就變成有神教了。

問: 從佛法角度來說,先有雞還是先有蛋?

答: 佛法講緣起,從這個角度來說,宇宙萬物是沒有開始的。既然沒有開始,那“先有雞,還是先有蛋”的問題就不能成立。人類對世界起源的探討是直線式,所以才會沒完沒了地追究最初的那個開始,那個第一。而佛教則認為世界是緣起的,是圓的。在一個圓形中,有沒有開始和結束呢?

問: 假如今生有兩人因口角而起爭斗,最后甲殺了乙,種下惡因。來世還是甲和乙相遇,而乙已是頗有修為的佛子。這時,乙該怎么處理兩人的關系?一方面,要守不殺生的戒律;一方面,因果報應,絲毫不爽。乙是否該把對方殺掉才符合因果原理?

答: 因果報應固然是一種規律,但不是機械的對應。從佛教修行來說,正是因為認識到這種因果規律,所以才不能殺生。如果乙再去殺了甲,在無始生死中,這樣的冤冤相報又何時能了?所以,絕對不能再殺。至于報應,也是緣生緣滅,只要我們不再繼續這個不善的緣,冤冤相報就能因此了結,豈不善哉!

問: 自然災害也是由因果決定的嗎?

答: 佛法對世間萬象的解釋,皆包含于“因緣因果”四個字內。自然災害的本身是果,必然有導致它的因。當然,因未必是一個,是眾多因緣錯綜復雜的和合。為什么會有水災?連續的大量降雨,砍伐森林造成的水土流失,排洪渠道不暢等,都是導致水災的直接原因。其他災害也是同樣,在這個世間,找不到無緣無故的災難。

問: 通過改變基因,可能使人活到200歲。這種科學上的因果,符合佛教的因果觀嗎?

答: 人能否活到200歲或1,200歲,只是理論上的假設,很難得出定論。生命現象極為微妙,換這個或那個器官,只是表面文章。如果色身器官都可以替換,是否就不會死人了?事實上,是不可能的。現在的醫療條件比以前先進很多,但因各種橫禍死亡的人也在增多。因為這種原因死不了,可能會由另一種原因死去。到死緣成熟時,不想死也是不行的,總會有一個渠道讓你走向死亡。這種科學上的因果,只要沒有超出“有生無不死”的范疇,就不會與佛教的因果觀沖突,因為它也是眾多因緣之一。

但我們也要知道,宇宙有其自身的發展規律。自然界現有的生態平衡,是地球幾十億年形成的。人類對它的任意破壞或自作聰明的改造,其實都是不明智的。過去我們總是高喊“人定勝天”,認為人有能力改變一切。但在人類對大自然進行改造的過程中,大自然給予我們的報復,遠遠超過改造所得的利益。所以說,科學不能決定一切,不是說科學發展了,我們想要怎樣就能怎樣,就可以戰勝自然界的一切規律,這種想法過于天真了。

問: 為什么會發生不該發生的事?是否命中注定?

答: 關于應不應該,首先要對這一標準進行界定。究竟說來,既然發生了,就沒什么應該、不應該的分別。而從道德規范來說,則有相對的應該和不應該。比如佛子,就有相應的道德規范。根據這些規范,對各種言行作了界定,有應該做的,也有不該做的。但所有規范都是根據具體對象而定,沒有絕對標準。也有些人,只是根據個人好惡、利益來判斷,那么,判斷本身也可能存在問題。

至于命中注定一說,佛教講因緣,但因也需要緣來造就。而且,生命歷程不像電腦程序那么固定。假如一切行為都是命中注定,那么,偷盜等惡行也不應受到道德譴責,受到法律制裁。如果那樣,就是機械因果論了。當然,這一行為及生命素質并非偶然,既和今生的價值觀有關,也和往昔的業力有關。只有好吃懶做、貪心熾盛或偷盜習氣等種種因素的促發,才會導致偷盜行為,原因是多方面的。但人畢竟是有自由意志的,是有能力改變命運的。把一切歸結為命中注定,是對自己的不負責任。

問: 既然佛教承認命運,那和法師同時出生的人今天在哪里講經呢?

答: 這個問題,看來要調查一番才能回答。不過,佛教雖然承認命運有一定規律可循,但并不認為生辰決定命運的發展。因為命運發展是錯綜復雜的,生辰只是解讀命運的方式之一。佛教認為:一切唯心造。所謂命運,是源于人們的起心動念和行為方式。由不同行為產生善惡業力,又因各自業力招感命運之果。此外,我們在人生的每個階段都會遭遇不同情況,面臨不同選擇,這又有了很多變化的可能。更何況,佛教認為命運是可以改變的,因為命由心造。因此,算命雖有一定道理,但只能告訴我們命運發展的基本規律,不能囊括所有變化。即使同一時辰出生的人,也會有截然不同的人生道路。

問: 承認命運,和佛教的無我觀是否矛盾?

答: “諸法無我”是鑒別佛法與非佛法的三法印之一。但“無我”并未否定緣起及因果假相,并不是什么都沒有了。只是說明,在生命延續過程中沒有固定不變的主宰。所以,佛教的無我觀和命運是不矛盾的。緣起是無我的,命運也是無我的。

問: 古印度為什么會產生宿命觀?人們因何接受這一觀點?

答: 宿命觀不僅古印度有之,在世界很多不同宗教、文化中都有體現,包括中國傳統文化,如莊子所說的“知其不可奈何而安之若命”。至于產生原因,也是出于人類對世界的探索,是從果去考察因,從現象考察其根源。無論什么現象,必然有其產生的原因。如果這種考察是片面的,就容易導致認識的偏差。宿命觀為什么會被大家接受呢?主要原因,是命運發展確有規律可循。人們因為不了解這種規律產生的原理,不懂得如何改變,卻又分明感覺到冥冥之中似乎有種力量在作用,于是就歸之于宿命了。

問: 如果病人強烈要求安樂死,醫生該怎么做?如果疾病是業障現前,病人卻因安樂死而未還清業報,又會導致什么結果?

答: 從聲聞戒來說,不管在什么情況下都不能殺生,不能斷眾生命。但如果這個醫生有菩薩的發心,不忍看到病人如此痛苦,寧愿自己承擔一切后果也要滿足病人愿望,不使他繼續遭受折磨,那又另當別論。不過我們作為一個公民,還須遵守法律規范。在那樣的情況下如何行事,應當參照所在地的法律條文。

作為業報身,疾病之因除四大不調外,往往還是對于業債的償還。從因果角度來看,造業感果有如欠債還錢,如果今生尚未償還,就人為結束了生命,這個債還會延續到來生,除非別人有能力替他償還。

問: 三世因果的“三世”是時間概念嗎?

答: “世”代表時間,“界”代表空間。我們所說的世界,就是時間加上空間。所謂三世,指過去、現在、未來三世,也可說成前世、今世、來世。但過去、現在、未來又有其相對性。當我們說現在的時侯,已然成為過去;當我們說未來的時侯,未來已經到來。所以,時間并不是絕對固定的,只是一種相對的緣起假相。

問: 什么是因緣?常常聽人說隨緣,這種說法是否正確?

答: 隨緣,是不是有緣就隨呢?如果那樣,就是隨便了。因緣,有善緣和惡緣之分。善知識要引導你修學佛法是緣,惡知識要引誘你去參與壞事也是緣。所以,我們要懂得分析、辨別,要隨善緣而不隨惡緣。佛法講因緣,世間任何事物都是因緣和合而成。其中,有疏的因緣,也有親的因緣。以哲學概念解釋,就是主要條件和次要條件。主要條件為因,次要條件為緣。比如樹的生長,種子是最重要的因,土地、陽光、水分是次要的緣。

我們來這里學習佛法,這念發心就是因,法師為你們講佛法,寺院為你們創造聞法機會,就是緣。各種善緣的和合,能使我們的善根不斷增長,在學佛路上不斷進步。與此同時,你們也是我的緣。因為有你們來聽法,我才會坐在這里講法。所以說,每個人都是互為因緣,彼此作用的。

問: 什么是隨緣不變?

答: 隨緣不變是菩薩的修行。《維摩詰經》中,我們可以看到,維摩詰居士不但身處紅塵,甚至還涉足酒肆、賭場、青樓。但他去那些場所不是為了享樂,而是以不同身份接觸社會,以各種因緣度化眾生。菩薩已了達世間的虛幻,體證無所得的空性,故能于錯綜復雜的緣起因果中如如不動,不為所染。而凡夫的特點則是隨緣隨變,一旦環境發生變化,心就會隨之波動不已。

問: 萬法皆是緣起,第一緣如何而起?誰來決定因果報應?

答: 如果有第一個緣,世界就不是緣起的了。佛法的緣起理論,其最大特點是否定世界存在第一因。世界由因緣的相互作用構成,是相互依賴的。比如三根柱子靠在一起,其中,什么是第一因,什么是第二因?至于因果報應,佛法認為,這是事物發展的自然規律。就像一顆種子埋到地里,會生根、發芽、開花、結果,并沒有誰來決定它的生長。沒有人決定,也不妨礙它的生長,它只是順應自然規律而變化。又如人有生必有死,又是誰來決定的呢?也沒有,只是客觀規律。如果由誰來決定,就變成有神教了。

問: 從佛法角度來說,先有雞還是先有蛋?

答: 佛法講緣起,從這個角度來說,宇宙萬物是沒有開始的。既然沒有開始,那“先有雞,還是先有蛋”的問題就不能成立。人類對世界起源的探討是直線式,所以才會沒完沒了地追究最初的那個開始,那個第一。而佛教則認為世界是緣起的,是圓的。在一個圓形中,有沒有開始和結束呢?

問: 假如今生有兩人因口角而起爭斗,最后甲殺了乙,種下惡因。來世還是甲和乙相遇,而乙已是頗有修為的佛子。這時,乙該怎么處理兩人的關系?一方面,要守不殺生的戒律;一方面,因果報應,絲毫不爽。乙是否該把對方殺掉才符合因果原理?

答: 因果報應固然是一種規律,但不是機械的對應。從佛教修行來說,正是因為認識到這種因果規律,所以才不能殺生。如果乙再去殺了甲,在無始生死中,這樣的冤冤相報又何時能了?所以,絕對不能再殺。至于報應,也是緣生緣滅,只要我們不再繼續這個不善的緣,冤冤相報就能因此了結,豈不善哉!

問: 自然災害也是由因果決定的嗎?

答: 佛法對世間萬象的解釋,皆包含于“因緣因果”四個字內。自然災害的本身是果,必然有導致它的因。當然,因未必是一個,是眾多因緣錯綜復雜的和合。為什么會有水災?連續的大量降雨,砍伐森林造成的水土流失,排洪渠道不暢等,都是導致水災的直接原因。其他災害也是同樣,在這個世間,找不到無緣無故的災難。

問: 通過改變基因,可能使人活到200歲。這種科學上的因果,符合佛教的因果觀嗎?

答: 人能否活到200歲或1,200歲,只是理論上的假設,很難得出定論。生命現象極為微妙,換這個或那個器官,只是表面文章。如果色身器官都可以替換,是否就不會死人了?事實上,是不可能的。現在的醫療條件比以前先進很多,但因各種橫禍死亡的人也在增多。因為這種原因死不了,可能會由另一種原因死去。到死緣成熟時,不想死也是不行的,總會有一個渠道讓你走向死亡。這種科學上的因果,只要沒有超出“有生無不死”的范疇,就不會與佛教的因果觀沖突,因為它也是眾多因緣之一。

但我們也要知道,宇宙有其自身的發展規律。自然界現有的生態平衡,是地球幾十億年形成的。人類對它的任意破壞或自作聰明的改造,其實都是不明智的。過去我們總是高喊“人定勝天”,認為人有能力改變一切。但在人類對大自然進行改造的過程中,大自然給予我們的報復,遠遠超過改造所得的利益。所以說,科學不能決定一切,不是說科學發展了,我們想要怎樣就能怎樣,就可以戰勝自然界的一切規律,這種想法過于天真了。

問: 為什么會發生不該發生的事?是否命中注定?

答: 關于應不應該,首先要對這一標準進行界定。究竟說來,既然發生了,就沒什么應該、不應該的分別。而從道德規范來說,則有相對的應該和不應該。比如佛子,就有相應的道德規范。根據這些規范,對各種言行作了界定,有應該做的,也有不該做的。但所有規范都是根據具體對象而定,沒有絕對標準。也有些人,只是根據個人好惡、利益來判斷,那么,判斷本身也可能存在問題。

至于命中注定一說,佛教講因緣,但因也需要緣來造就。而且,生命歷程不像電腦程序那么固定。假如一切行為都是命中注定,那么,偷盜等惡行也不應受到道德譴責,受到法律制裁。如果那樣,就是機械因果論了。當然,這一行為及生命素質并非偶然,既和今生的價值觀有關,也和往昔的業力有關。只有好吃懶做、貪心熾盛或偷盜習氣等種種因素的促發,才會導致偷盜行為,原因是多方面的。但人畢竟是有自由意志的,是有能力改變命運的。把一切歸結為命中注定,是對自己的不負責任。

問: 既然佛教承認命運,那和法師同時出生的人今天在哪里講經呢?

答: 這個問題,看來要調查一番才能回答。不過,佛教雖然承認命運有一定規律可循,但并不認為生辰決定命運的發展。因為命運發展是錯綜復雜的,生辰只是解讀命運的方式之一。佛教認為:一切唯心造。所謂命運,是源于人們的起心動念和行為方式。由不同行為產生善惡業力,又因各自業力招感命運之果。此外,我們在人生的每個階段都會遭遇不同情況,面臨不同選擇,這又有了很多變化的可能。更何況,佛教認為命運是可以改變的,因為命由心造。因此,算命雖有一定道理,但只能告訴我們命運發展的基本規律,不能囊括所有變化。即使同一時辰出生的人,也會有截然不同的人生道路。

問: 承認命運,和佛教的無我觀是否矛盾?

答: “諸法無我”是鑒別佛法與非佛法的三法印之一。但“無我”并未否定緣起及因果假相,并不是什么都沒有了。只是說明,在生命延續過程中沒有固定不變的主宰。所以,佛教的無我觀和命運是不矛盾的。緣起是無我的,命運也是無我的。

問: 古印度為什么會產生宿命觀?人們因何接受這一觀點?

答: 宿命觀不僅古印度有之,在世界很多不同宗教、文化中都有體現,包括中國傳統文化,如莊子所說的“知其不可奈何而安之若命”。至于產生原因,也是出于人類對世界的探索,是從果去考察因,從現象考察其根源。無論什么現象,必然有其產生的原因。如果這種考察是片面的,就容易導致認識的偏差。宿命觀為什么會被大家接受呢?主要原因,是命運發展確有規律可循。人們因為不了解這種規律產生的原理,不懂得如何改變,卻又分明感覺到冥冥之中似乎有種力量在作用,于是就歸之于宿命了。

問: 如果病人強烈要求安樂死,醫生該怎么做?如果疾病是業障現前,病人卻因安樂死而未還清業報,又會導致什么結果?

答: 從聲聞戒來說,不管在什么情況下都不能殺生,不能斷眾生命。但如果這個醫生有菩薩的發心,不忍看到病人如此痛苦,寧愿自己承擔一切后果也要滿足病人愿望,不使他繼續遭受折磨,那又另當別論。不過我們作為一個公民,還須遵守法律規范。在那樣的情況下如何行事,應當參照所在地的法律條文。

作為業報身,疾病之因除四大不調外,往往還是對于業債的償還。從因果角度來看,造業感果有如欠債還錢,如果今生尚未償還,就人為結束了生命,這個債還會延續到來生,除非別人有能力替他償還。

問: 三世因果的“三世”是時間概念嗎?

答: “世”代表時間,“界”代表空間。我們所說的世界,就是時間加上空間。所謂三世,指過去、現在、未來三世,也可說成前世、今世、來世。但過去、現在、未來又有其相對性。當我們說現在的時侯,已然成為過去;當我們說未來的時侯,未來已經到來。所以,時間并不是絕對固定的,只是一種相對的緣起假相。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87

167

海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天