相關商品

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

他一句幹話,創造億萬票房

看的,不只是電影,不只是行銷,更是一個人的信念和人生。——李亞梅

王師寫給下一輪不知死活的電影人的備忘錄。——小野

知道他工作順利,就知道台灣電影票房有希望。——施昇輝

《看見台灣》、《返校》

億萬票房電影幕後推手

《咒》、《周處除三害》、《青春18x2 通往有你的旅程》

與團隊攜手造浪,引領話題

《十二夜2:回到第零天》、《千年一問》、《南方寂寞鐵道》

深切連結臺灣文化情感

台大學渣、幹話網紅、國片推手、行銷總監……

無論哪個面貌的王師,不變的是他始終懷抱著對電影的熱情。

進入電影這一行,二十年來,不斷連結電影與觀眾的王師,首次完整說出自己的故事,完全不藏私。從《王牌冤家》的中文片名怎麼出現?到自己首次被電影感召;細數群眾募資、紀錄片行銷,廣為人知的豐功偉業,其實藏著多少不為人知的承擔;當投入熱情遭遇挫折,如何抉擇?面對瞬息萬變的市場,如何判斷?幹話愈好笑,反映的是對電影更在乎的職人精神。

《幹話力》不是笑話大全、不是名人成功傳記,也不是行銷奇招祕笈。

只有一位單純充滿熱情的電影人開懷大笑地與朋友聊天,分享自己在臺灣電影產業,這些年來經歷過的有趣往事。

看的,不只是電影,不只是行銷,更是一個人的信念和人生。——李亞梅

王師寫給下一輪不知死活的電影人的備忘錄。——小野

知道他工作順利,就知道台灣電影票房有希望。——施昇輝

《看見台灣》、《返校》

億萬票房電影幕後推手

《咒》、《周處除三害》、《青春18x2 通往有你的旅程》

與團隊攜手造浪,引領話題

《十二夜2:回到第零天》、《千年一問》、《南方寂寞鐵道》

深切連結臺灣文化情感

台大學渣、幹話網紅、國片推手、行銷總監……

無論哪個面貌的王師,不變的是他始終懷抱著對電影的熱情。

進入電影這一行,二十年來,不斷連結電影與觀眾的王師,首次完整說出自己的故事,完全不藏私。從《王牌冤家》的中文片名怎麼出現?到自己首次被電影感召;細數群眾募資、紀錄片行銷,廣為人知的豐功偉業,其實藏著多少不為人知的承擔;當投入熱情遭遇挫折,如何抉擇?面對瞬息萬變的市場,如何判斷?幹話愈好笑,反映的是對電影更在乎的職人精神。

《幹話力》不是笑話大全、不是名人成功傳記,也不是行銷奇招祕笈。

只有一位單純充滿熱情的電影人開懷大笑地與朋友聊天,分享自己在臺灣電影產業,這些年來經歷過的有趣往事。

作者簡介

王師

1978年生。台北市立金華國中美術班,國立師範大學附屬高級中學高中827班,國立台灣大學工商管理學系企業管理組畢業。曾任職於荷商聯合利華、誠品書店。

2003年進入電影產業服務。2011年與李烈、馬天宗共同創辦牽猴子股份有限公司,專注於台灣電影發行工作。

採訪整理 蔡曉松

1995年生。電影文字工作者,從事電影評介、影人訪談與相關文字工作。

曾參與電影發行、影展工作,現為刊物編輯,樂於蒐集一切與電影相關之資訊。

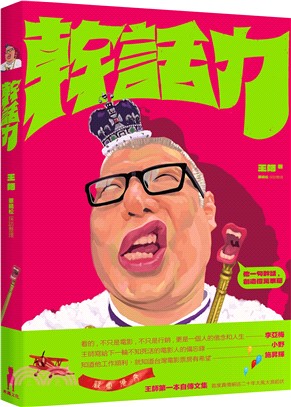

主視覺插畫 莊永新

小莊,知名廣告導演,作品多達500 部,圖文創作者,多次受邀安古蘭漫畫節,於比利時漫畫中心個展,並參與羅浮宮漫畫計畫,漫畫著作授出法,德,義,西等多國版權,持續斜槓中。

封面設計 陳世川

設計作品跨足電影、影集、表演藝術、唱片設計、等。

曾為多部知名電影《刺客聶隱娘》、《破風》《總舗師》《我的少女時代》以及多部經典電影《悲情城市》、《少年吔,安啦!》等擔任電影海報設計,作品遍及臺灣、中國、香港、馬來西亞等國家,在國際間備受肯定。

1978年生。台北市立金華國中美術班,國立師範大學附屬高級中學高中827班,國立台灣大學工商管理學系企業管理組畢業。曾任職於荷商聯合利華、誠品書店。

2003年進入電影產業服務。2011年與李烈、馬天宗共同創辦牽猴子股份有限公司,專注於台灣電影發行工作。

採訪整理 蔡曉松

1995年生。電影文字工作者,從事電影評介、影人訪談與相關文字工作。

曾參與電影發行、影展工作,現為刊物編輯,樂於蒐集一切與電影相關之資訊。

主視覺插畫 莊永新

小莊,知名廣告導演,作品多達500 部,圖文創作者,多次受邀安古蘭漫畫節,於比利時漫畫中心個展,並參與羅浮宮漫畫計畫,漫畫著作授出法,德,義,西等多國版權,持續斜槓中。

封面設計 陳世川

設計作品跨足電影、影集、表演藝術、唱片設計、等。

曾為多部知名電影《刺客聶隱娘》、《破風》《總舗師》《我的少女時代》以及多部經典電影《悲情城市》、《少年吔,安啦!》等擔任電影海報設計,作品遍及臺灣、中國、香港、馬來西亞等國家,在國際間備受肯定。

名人/編輯推薦

重磅專序推薦

李亞梅

小 野

施昇輝

各界好友相挺推薦 (依姓氏筆畫排序)

王希文(瘋戲樂工作室藝術總監)

王誌成(電影美術指導)

曲全立(導演)

朱延平(導演)

吳念真(導演)

吳雲天(台灣山岳雜誌 專案總監)

李 烈(電影監製)

林大涵(貝殼放大創辦人)

林之晨

林君陽(導演)

柯孟融(導演)

迪拉胖(顏社創辦人 )

馬天宗(文創企業家)

焦元溥(作家、講者、製作人)

楊斯棓(《要有一個人》作者楊斯棓醫師)

葉 郎(文字工作者)

葉如芬(資深電影監製)

雷 輝(電子業退休的一位老兵)

劉奕成(台灣T1頂級職業籃球大聯盟副會長)

蔡嘉駿

蔣顯斌(CNEX視納華仁 共同創辦人暨董事長)

謝文憲(企業講師、作家、主持人)

藍祖蔚(影評人)

李亞梅

小 野

施昇輝

各界好友相挺推薦 (依姓氏筆畫排序)

王希文(瘋戲樂工作室藝術總監)

王誌成(電影美術指導)

曲全立(導演)

朱延平(導演)

吳念真(導演)

吳雲天(台灣山岳雜誌 專案總監)

李 烈(電影監製)

林大涵(貝殼放大創辦人)

林之晨

林君陽(導演)

柯孟融(導演)

迪拉胖(顏社創辦人 )

馬天宗(文創企業家)

焦元溥(作家、講者、製作人)

楊斯棓(《要有一個人》作者楊斯棓醫師)

葉 郎(文字工作者)

葉如芬(資深電影監製)

雷 輝(電子業退休的一位老兵)

劉奕成(台灣T1頂級職業籃球大聯盟副會長)

蔡嘉駿

蔣顯斌(CNEX視納華仁 共同創辦人暨董事長)

謝文憲(企業講師、作家、主持人)

藍祖蔚(影評人)

序

推薦序

到底誰才是誰的師父

李亞梅

在台灣電影圈無人不知無人不曉的王師要出書了。這肯定是行銷人得發揮專長,到處敲鑼打鼓的事。

王師常跟我說,我是帶他入門做國片發行的師父,但我聽了總覺得汗顏,他才是我發行工作的前輩啊。這一次他出書,又用了同樣的理由請我幫他寫推薦序,我一方面覺得義不容辭, 一方面覺得剛好可以趁機釐清我們的師徒關係,以正視聽。

誠如王師書中所言,他認識我是在金馬影展工作期間。因為他當時的工作屬性,是影展中為數最多的短聘人員,也就是影展即將展開籌備工作時聘用,影展結束後就會離職的工作人員。短聘人員進來時,通常是影展工作如火如荼,每天忙得不可開交的時候,彼此互動的機會並不多。因此,當時與他的交流並不多,只覺得有經驗的人才加入影展團隊,不用教,可以省很多事。

對王師真正產生深刻的印象,是他到光點任職,負責排片工作時。那時候他排了一部國片,台北獨家上映,加上映演補助,他盤算怎麼都不會虧。沒想到電影上片後,每天票房掛蛋。他跟我通電話時,哈哈大笑說,如果我要去看,可以直接VI P 包場。我當時覺得這人心理素質強大,抗壓性真強,太適合做電影這一行了,但可能不太精明,如意盤算打不好,應該不太能做生意賺錢。

我們真正共事,是我成立穀得電影公司,做了《海角七号》行銷,意外創下國片票房紀錄後。當時全台灣電影圈以為我們的團隊是做電影行銷的天才,因此一堆案子找上門。但其實我是誤打誤撞,跟著「原子映象」的發行團隊做了一部《刺青》,在台灣電影票房一百萬就能稱霸的時代,上千萬的票房表現亮眼,因而順勢跨入電影行銷的領域,彼時的我對電影發行知之甚少,團隊每一個人的電影發行經驗都比我豐富,都是我求教的對象。是否繼續從事電影發行工作,我也沒有時間深思。在上門的案子一部接一部,但人手不足,經驗也不是太夠的情況下,團隊建議我找了當時可能人生正處於迷茫階段,還沒有找到身心安放之處的王師,他一口答應加入,我們因此一起發行了當時委託我們的幾部電影:《征服北極》、《有一天》、《台北星期天》、《被遺忘的時光》等,創下了許多聲量與紀錄。

我在那時清楚看見王師在電影行銷上的天賦。他因為交遊廣闊,學識不拘一格,常有許多人脈與想法可以提高電影行銷的廣度與深度。比如發行《台北星期天》時,因為菲律賓外勞的主題,戲院並不看好票房,導致我們在安排戲院時遭遇許多困難。但身為媒體公關的王師努力不懈地溝通版面,有一天居然拿下了影劇版的大版面,也促成當時極紅的《全民大悶鍋》模仿了電影中菲律賓演員的角色。電視播出時,辦公室的情緒嗨到最高點,因為以我們這樣一部非主流題材,全台戲院不超過十家規模的小片居然可以攻克電視,簡直是人生的高光時刻。

再比如發行《被遺忘的時光》時,王師提出了幾個讓這部片成功的關鍵做法。他首先貢獻了片名,將蔡琴的經典名曲套用在這部講述失智老人,題材依舊不討喜的紀錄片上,大大提升了影片的記憶度與情感連結。其次,他建議找設計師手繪電影海報,傳達溫暖的影片調性,避免紀錄片予人刻板印象的嚴肅感。在電影包裝上的精準創意,讓影片上映後獲得許多迴響, 也讓很多人意識到失智症的存在,更讓出品的天主教失智老人基金會大感意外,覺得用影片溝通的效果遠比他們辦了許多場座談會還好,促使了他們在後來的幾年持續推出影片,關注失智與獨居老人的議題。

這些現在看來習以為常的手法,在當時都讓人耳目一新, 是王師手到擒來的創意與巧思,也是電影成功的關鍵要素。所以,到底誰才是誰的師父呢?

小廟容不了大和尚。雖然極度仰賴王師的人脈、見識和創意,但我們這樣小規模的公司其實給不了王師太大的發展空間,在合作了幾部片後,王師繼續回到江湖走跳。沒多久,就聽到他和烈姐合資成立牽猴子電影行銷公司。我想他終於找到了可以大展身手的地方。果不其然,牽猴子成立之後,除了有烈姐監製的電影,比如《翻滾吧!阿信》、《總鋪師》等大片當基底,讓牽猴子快速地在電影發行圈闖出名號,也靠著議題發酵與包場動員的能力,找到台灣紀錄片發行的關鍵密碼。最有名的代表作,自然是創下台灣紀錄片票房紀錄的《看見台灣》。他總是能精準找到影片的定位和觀眾,並且屢屢推高紀錄片的票房天花板。這樣的能力,讓人望其項背,自嘆弗如。

當然,發行奇才也有他的短板。台大工商管理系畢業的他,並不擅長經營管理。風風火火的牽猴子,也曾經因為發展過快,一度經營困難; 對紀錄片抱有熱愛與理想的他,也常在代墊發行費的樂觀與善行下,讓公司白忙一場。只能說,幸好, 王師出版的不是企業管理相關書籍。幸好,善念終有回報,在適當地瘦身減肥之後,牽猴子又活蹦亂跳了。

這些年,我看著王師一部電影接著一部電影地發行,一篇貼文又一篇貼文地在臉書上出現,永遠生氣勃勃,毫不疲累。我想起他曾經風靡一時的名言:「每天早上叫醒我的,不是鬧鐘,而是熱情。」現在,對電影,或者人生,充滿熱情的他,不僅開始慢慢走向電影監製之路,同時還將他這幾年累積的電影發行經驗,毫不藏私地分享給對這一個行業充滿好奇的人,我欣賞和佩服這樣的熱情。

這本書並不是結構嚴謹,章節分明,手把手教你如何一步一步認識電影行銷知識的教科書,而是一個熱愛電影的中年大叔,在電影市場裡熱辣滾燙了二十年後的經歷和分享。看的, 不只是電影,不只是行銷,更是一個人的信念和人生,更為有機,因而更為有趣。

到底誰才是誰的師父

李亞梅

在台灣電影圈無人不知無人不曉的王師要出書了。這肯定是行銷人得發揮專長,到處敲鑼打鼓的事。

王師常跟我說,我是帶他入門做國片發行的師父,但我聽了總覺得汗顏,他才是我發行工作的前輩啊。這一次他出書,又用了同樣的理由請我幫他寫推薦序,我一方面覺得義不容辭, 一方面覺得剛好可以趁機釐清我們的師徒關係,以正視聽。

誠如王師書中所言,他認識我是在金馬影展工作期間。因為他當時的工作屬性,是影展中為數最多的短聘人員,也就是影展即將展開籌備工作時聘用,影展結束後就會離職的工作人員。短聘人員進來時,通常是影展工作如火如荼,每天忙得不可開交的時候,彼此互動的機會並不多。因此,當時與他的交流並不多,只覺得有經驗的人才加入影展團隊,不用教,可以省很多事。

對王師真正產生深刻的印象,是他到光點任職,負責排片工作時。那時候他排了一部國片,台北獨家上映,加上映演補助,他盤算怎麼都不會虧。沒想到電影上片後,每天票房掛蛋。他跟我通電話時,哈哈大笑說,如果我要去看,可以直接VI P 包場。我當時覺得這人心理素質強大,抗壓性真強,太適合做電影這一行了,但可能不太精明,如意盤算打不好,應該不太能做生意賺錢。

我們真正共事,是我成立穀得電影公司,做了《海角七号》行銷,意外創下國片票房紀錄後。當時全台灣電影圈以為我們的團隊是做電影行銷的天才,因此一堆案子找上門。但其實我是誤打誤撞,跟著「原子映象」的發行團隊做了一部《刺青》,在台灣電影票房一百萬就能稱霸的時代,上千萬的票房表現亮眼,因而順勢跨入電影行銷的領域,彼時的我對電影發行知之甚少,團隊每一個人的電影發行經驗都比我豐富,都是我求教的對象。是否繼續從事電影發行工作,我也沒有時間深思。在上門的案子一部接一部,但人手不足,經驗也不是太夠的情況下,團隊建議我找了當時可能人生正處於迷茫階段,還沒有找到身心安放之處的王師,他一口答應加入,我們因此一起發行了當時委託我們的幾部電影:《征服北極》、《有一天》、《台北星期天》、《被遺忘的時光》等,創下了許多聲量與紀錄。

我在那時清楚看見王師在電影行銷上的天賦。他因為交遊廣闊,學識不拘一格,常有許多人脈與想法可以提高電影行銷的廣度與深度。比如發行《台北星期天》時,因為菲律賓外勞的主題,戲院並不看好票房,導致我們在安排戲院時遭遇許多困難。但身為媒體公關的王師努力不懈地溝通版面,有一天居然拿下了影劇版的大版面,也促成當時極紅的《全民大悶鍋》模仿了電影中菲律賓演員的角色。電視播出時,辦公室的情緒嗨到最高點,因為以我們這樣一部非主流題材,全台戲院不超過十家規模的小片居然可以攻克電視,簡直是人生的高光時刻。

再比如發行《被遺忘的時光》時,王師提出了幾個讓這部片成功的關鍵做法。他首先貢獻了片名,將蔡琴的經典名曲套用在這部講述失智老人,題材依舊不討喜的紀錄片上,大大提升了影片的記憶度與情感連結。其次,他建議找設計師手繪電影海報,傳達溫暖的影片調性,避免紀錄片予人刻板印象的嚴肅感。在電影包裝上的精準創意,讓影片上映後獲得許多迴響, 也讓很多人意識到失智症的存在,更讓出品的天主教失智老人基金會大感意外,覺得用影片溝通的效果遠比他們辦了許多場座談會還好,促使了他們在後來的幾年持續推出影片,關注失智與獨居老人的議題。

這些現在看來習以為常的手法,在當時都讓人耳目一新, 是王師手到擒來的創意與巧思,也是電影成功的關鍵要素。所以,到底誰才是誰的師父呢?

小廟容不了大和尚。雖然極度仰賴王師的人脈、見識和創意,但我們這樣小規模的公司其實給不了王師太大的發展空間,在合作了幾部片後,王師繼續回到江湖走跳。沒多久,就聽到他和烈姐合資成立牽猴子電影行銷公司。我想他終於找到了可以大展身手的地方。果不其然,牽猴子成立之後,除了有烈姐監製的電影,比如《翻滾吧!阿信》、《總鋪師》等大片當基底,讓牽猴子快速地在電影發行圈闖出名號,也靠著議題發酵與包場動員的能力,找到台灣紀錄片發行的關鍵密碼。最有名的代表作,自然是創下台灣紀錄片票房紀錄的《看見台灣》。他總是能精準找到影片的定位和觀眾,並且屢屢推高紀錄片的票房天花板。這樣的能力,讓人望其項背,自嘆弗如。

當然,發行奇才也有他的短板。台大工商管理系畢業的他,並不擅長經營管理。風風火火的牽猴子,也曾經因為發展過快,一度經營困難; 對紀錄片抱有熱愛與理想的他,也常在代墊發行費的樂觀與善行下,讓公司白忙一場。只能說,幸好, 王師出版的不是企業管理相關書籍。幸好,善念終有回報,在適當地瘦身減肥之後,牽猴子又活蹦亂跳了。

這些年,我看著王師一部電影接著一部電影地發行,一篇貼文又一篇貼文地在臉書上出現,永遠生氣勃勃,毫不疲累。我想起他曾經風靡一時的名言:「每天早上叫醒我的,不是鬧鐘,而是熱情。」現在,對電影,或者人生,充滿熱情的他,不僅開始慢慢走向電影監製之路,同時還將他這幾年累積的電影發行經驗,毫不藏私地分享給對這一個行業充滿好奇的人,我欣賞和佩服這樣的熱情。

這本書並不是結構嚴謹,章節分明,手把手教你如何一步一步認識電影行銷知識的教科書,而是一個熱愛電影的中年大叔,在電影市場裡熱辣滾燙了二十年後的經歷和分享。看的, 不只是電影,不只是行銷,更是一個人的信念和人生,更為有機,因而更為有趣。

目次

推薦序:到底誰才是誰的師父,李亞梅

推薦序:革命前夕迎王師,小野(作家)

推薦序:沒有幹話,只有幹勁,施昇輝(暢銷財經作家)

壹、「我就是要做電影,不管你認為我適不適合」—踏上《革命前夕的摩托車日記》

貳、「要把一個故事說好,需要才華與訓練」—海角七号》與接觸國片發行的緣分

參、「講這塊土地的故事,是很迷人的」—從《牽阮的手》談電影與政治的千絲萬纓

肆、「在這個疏離社會,我們建立與眾人的連結」—《看見台灣》,也看見紀錄片的票房號召力

伍、「沒有機會發行的電影,我們就自己製作一部」—轉戰製作產業《怪胎》尋找更多可能性

陸、「電影會帶著記憶,瞬間回到眼前」—穿越《悲情城市》,談作者導演與數位修復潮流

柒、「進入新階段,才能學到新事物」—選題大膽、發行謙卑:《返校》,與前進電影生涯的下一步

後記

推薦序:革命前夕迎王師,小野(作家)

推薦序:沒有幹話,只有幹勁,施昇輝(暢銷財經作家)

壹、「我就是要做電影,不管你認為我適不適合」—踏上《革命前夕的摩托車日記》

貳、「要把一個故事說好,需要才華與訓練」—海角七号》與接觸國片發行的緣分

參、「講這塊土地的故事,是很迷人的」—從《牽阮的手》談電影與政治的千絲萬纓

肆、「在這個疏離社會,我們建立與眾人的連結」—《看見台灣》,也看見紀錄片的票房號召力

伍、「沒有機會發行的電影,我們就自己製作一部」—轉戰製作產業《怪胎》尋找更多可能性

陸、「電影會帶著記憶,瞬間回到眼前」—穿越《悲情城市》,談作者導演與數位修復潮流

柒、「進入新階段,才能學到新事物」—選題大膽、發行謙卑:《返校》,與前進電影生涯的下一步

後記

書摘/試閱

七大報記者都是我的衣食父母

先簡單談一下當時獨立片商的編制,其實一間獨立片商有時候兩、三個人就能營運,但就是每個人要負責很多 function。那以當時我任職的騰達當例子,副總馬天宗跟主管黃煒中會負責公司年度預算的規劃,以及每年要去看哪些影展,在裡面要用甚麼標準選片等等, 越在上層的大致上就是越負責 acquisition,購片相關的工作。

其他部分,也跟一般公司差不多,財務營收等等,可以理解片商其實就是一間做代理生意的公司。有些公司會做外文書籍引進、去國外跑單幫、代理某某品牌,都是相似的道理。單就電影片商來說,以我在騰達的工作情況,我發覺這個工作有個特性,你跟一個國際片商合作很久,其實合作關係仍然不會穩固。一旦這間片商發現片子好賣,除非你能出更多的錢,不然它就賣去別的地方了。所以,在台灣常見的狀況是,一個代理商在台灣做得很好,母公司就以為台灣好做,就把台灣代理商趕走了。這是身為代理商的一個不穩定因素。

從購片部門再往下,就是我們這種 Entry-level( 入門級), 我同事可能負責廣告投放、廠商異業合作,我則主要是負責跟媒體對口。我們一年大概會做到六、七部電影,有大有小; 每部電影大概檔期確定之後,往前推兩到三個月會開始進入準備工作。雖然不能說很辛苦,但也有時會要假日加班,到公司準備寄給電視台的 Beta 影帶。

那時候,我跟前任媒體公關沒有正式交接到,因為我進公司的時候,他已經離職一段時間了。我有得到一張他留下來的 Excel 表格,裡面包括報社記者、廣播電台企劃製作、影評人、電視台記者⋯⋯等等。那是我的葵花寶典,就要照著上面的資料去聯絡人。那時候還是 MSN 的年代,MSN 是我一個非常重要的聯繫工具,最早一點還有 ICQ,或是 Yahoo! 即時通,但還是 MSN 最常用,我記得當時最高紀錄是同時打開五十個對話視窗,像彈鋼琴一樣,噠噠噠噠噠。

在我剛剛入行的2003 年,其實很有趣,那時候還是傳統紙媒非常有影響力的年代。做為一個媒體公關,那時候我們還沒有 KPI 這個概念,我工作最重要的指標,就是確保我們的新聞稿能被報社刊登出來,所以,寫新聞稿就是我的工作當中非常重要的核心要素。我剛入行的時候沒有太多經驗,主管會像是改作文一樣幫我改新聞稿,告訴我甚麼地方有問題、甚麼地方像在寫散文,根本不是新聞稿。

我有時候發稿出去,年齡比較相近的記者朋友也會直接虧我,哪篇都是廢話、哪篇根本在濫竽充數,哈哈。新聞稿發稿出去,搭配劇照,那時候有所謂的「七大報」:《民生報》、《星報》、《聯合報》、《中國時報》、《蘋果日報》、《自由時報》、《大成報》,七大報記者都是我的衣食父母。

前一天把新聞稿寫好,主管批完、挑劇照,隔天中午之前要把新聞稿發出去,然後寄 E-mail 通知,還要馬上打電話給這些記者大哥大姊來報告。那時候,有些記者接到電話口氣都很兇,我心裡的感覺像是當兵一樣,想說班長為什麼講話一定要這麼兇,有甚麼話不能好好講嗎?非常挫折。但也有時候,他們會打回來說,「那個甚麼資料再多給我一點」,那就代表可能有機會上稿。總之,報告完後,就是隔天等開獎,早上六點多到便利商店看報紙,如果七大報都能刊登,就是全壘打,一整天都會很有面子。那時候已經開始有網路,但傳統媒體還是輿論領頭羊。

報紙上稿,最大的當然就是版頭,最小的話呢,有時候我們會開玩笑說,今天上了一個「豆干版」,跟豆干一樣大。我那個時候曾經策畫過幾次全版,感覺簡直是光宗耀祖。當然,做媒體公關也會有很多眉角問題要照顧,譬如偶爾我們會做到有明星的電影,跟國外公司聯絡,送記者去 L•A 四季酒店( Four seasons ),預算不見得充裕沒辦法七大報都送,那就要有心理準備,沒被送去的記者可能就會來狗幹你。這種就是眉角。

有一次,我有個眉角沒處理好,一個大報的記者就來把我臭罵一頓,他直接講說:「王師,你真的很瞎,不適合做這一行,要不要趕快轉行離職?」我當下真的很生氣,我就說不要, 我就是要做電影,就是要繼續做下去,不管你認為我適不適合。的確,在還是新手的過程中,很多東西不熟悉,可能也得罪很多人,但我記得主管黃煒中告訴我,「我敢用你這樣的新人, 我已經有心理準備要幫你們收拾。」我非常感謝他,他是真正意義上把我帶出師的師傅。後來在坎城影展,騰達買《革命前夕的摩托車日記》( The Motorcycle Diaries,2004),也是黃煒中,他覺得這部電影口碑有機會好,同事也會開心,他知道我是文藝青年嘛。

這就是工作

我們先回頭來談談電影這個產業鏈,畢竟騰達國際娛樂是代理商,主要是代理國外的電影,也做過台灣電影,但非常少。我入行的時候,已經是美商主宰電影市場的時代,我們根本談不上與美商有甚麼競爭關係,因為幾家美商可能占據整個電影市場的八成左右。從美商再往下走,才會是一些台灣的獨立片商,有些能買到一些好萊塢二、三線的電影,還是會有大家認識的明星。可是預算絕對沒辦法跟美商電影的預算匹敵,品質通常都會有點問題。

這個生態我也是後來慢慢摸清,會到你手上的電影,其實都已經經過幾輪篩選,不會是最頂級的電影。當然是偶有佳作,但整個生態系其實是非常清楚。直接代理美國母公司電影的美商發行,像華納、UIP *、索尼,他們沒有 acquisition 的問題,基本上都會拿到母公司未來四、五年的片單,由台灣這邊的總經理來跟母公司確認這些電影適不適合在台灣發行。相較來說,獨立片商就需要考驗買片功力,常常要跑影展,去跟國外的 Sales 買片。

也就是說,在這個工作環境,其實做到自己不喜歡的電影,算是貫穿整個生涯,不只是在騰達,其實整個工作歷程都會有這樣的狀況。當你要把好玩的、有熱情的事情變成工作, 就一定會滲入許多工作本身不可避免的要求跟條件。所以,你要有身為工作者的紀律; 身為公司的員工,公司為了營運所進的影片,你必須忠實的支持。我們老闆曾經說,「你現在不是一個觀眾,也不是影迷,你可以為你喜歡的電影多做一點,但你不喜歡的電影,你不能少做一點。」可能你不喜歡的電影,在市場上受歡迎,最後,你的薪水、你喜歡的電影,反而要靠那些錢的挹注才能往下走。你必須把你的喜好跟工作分開來看。

老實說,有些時候是會有點靈肉分離的狀態,你不認同產品,把這部電影推出去,會被影評人嘲笑、被觀眾幹譙。但是, 反過來看,做電影有時候會有一種幻象,你會覺得自己做了一部某某大師的電影,口碑好、票房好,然後你就被這部電影放大,你誤以為這些成就跟自己有關,但你明明只是一個社畜, 卻把自己跟那個光環掛勾在一起。我覺得這是很多剛進產業的人,初期都會產生的一種幻象。

我們以前曾經辦過一個活動,在西門町,有個知名的藝人出席,我們辦一場戶外記者會,沒想到只有不到五個人來參加。活動辦完,我跟同事馬上被拉到附近的速食店,被老闆痛罵。我們自己在活動現場都覺得尷尬,好想跑掉,有段時間,我對辦實體活動都產生莫大的恐懼。為什麼會這樣?你可以找一百個理由,說這部電影沒人想看、這個藝人沒有號召力、當天有其他活動分散大家注意力,但結果就是這麼殘酷。

這就是工作,老闆也知道不好做,但公司需要有業務,沒有所謂對錯的問題。就像是音樂產業的企劃,要帶一個沒有知名度的藝人,上通告都要求爺爺告奶奶,被主持人冷嘲熱諷。這些都是進入產業必經的過程,如果沒有經歷過,可能等於沒有做過這個行業,也沒有獲得真正意義上的學習跟磨練。

或許我真的是可以吃這行飯的人

在騰達國際娛樂,我做到第一部有成就感的電影,是前面提到的《革命前夕的摩托車日記》,這是一部在講切.格瓦拉( Che Guevara )青年時期與好友踏上公路歷險的電影。在做這部電影之前,我其實並沒有太認識切•格瓦拉,他的大頭像很有標誌性,不過認識可能也僅只於此。不過,在我的上一個世代, 譬如陳文茜、殷琪這些人,一些文化人,或是一些社運圈的人, 他們對切•格瓦拉是有熱情的。

那時候《革命前夕的摩托車日記》台北市三家戲院,做到六百萬,成績相當不錯。其實不少獨立片商都還是有小兵立大功的案例,像是李岡的雷公電影在那時候很活躍,《放牛班的春天》( Les Choristes,2004)、《佐賀的超級阿嬤》( Gabai Grany,2006)都賣出很好的成績。前景黃茂昌的《再見了,可魯》( Quill,2004)也是賣破幾千萬。

我們做了幾件事情,包括跟陳文茜在《飛碟晚餐》連線,這件事做了也是覺得光宗耀祖,入行才沒多久的年輕人,就在這裡做Live 連線。我們還跟台大合作,在活動中心舉辦放映,映後邀請沈富雄、鄭村棋加陳鳳馨進行座談,現在聽起來還是很厲害。然後還在 《COOL 文化雜誌》拿到封面,也成功在《康熙來了》蔡康永開場得到宣傳機會。

當然,這部電影本身好看,還有切•格瓦拉這個人與故事, 都是能夠行銷的先決條件。我相信這些窗口或大咖一定能感受到我的熱情,但如果沒有這個先決條件,後面這些也完全沒用。就像是我們後來做《悲情城市》(1989)數位重映,邱復生董事長就說,很多現在討論的方法能夠成立,就是只在這部電影上能夠成立,其他電影都不行,確實就是如此。

以《康熙來了》這個例子來講,我們當時在農曆年前聯絡到蔡康永,請他跟幾個朋友來騰達的試片室看片,他看完之後情緒就很激動,甚至還有點眼眶泛淚,表示會在節目裡面幫我們推薦。之後,他就請《康熙來了》的製作單位金星娛樂跟我們連繫,請我們寄一張海報給他們。我們當然很感謝,但是也不知道是否真的會發生,因為有時候別人口頭講過就忘了,但後來有天,我就真的接到金星的電話:「王先生,康永哥要我們告訴你,今天晚上的節目會介紹這部電影。」我非常激動,蔡康永是個言而有信的人。

《革命前夕的摩托車日記》感動我的一部分原因,也是它對於世界性的一種描繪。主角原本是一個公子哥,但他經歷一段旅程之後,看見多民族南美洲的各種問題,也感覺到自己的生命跟廣大的土地、人民有了連結。我相信那個「一體」的想像, 觸動非常多的觀眾。我後來有次跟在政大當老師的柯裕棻聊天, 他說這部電影上映之後那兩年,收到很多研究所同學的申請書,都講他們受到這部電影的啟發,這給我很大的觸動。原來當我發揮200%的力量,可以取得不錯的成績,有形、無形都是,或許我真的是可以吃這行飯的人。

在做這部電影之前,我可能不知道這麼多人喜歡切•格瓦拉。這也是做電影的樂趣,不管是外國電影或台灣電影,你要去行銷這個產品的時候,都要讓自己去具有知識準備,那都是新的學習。可能每部電影都讓我碰觸到新的領域,有些可能從此跟我一輩子,有些只跟我三個月,但也都沒關係,這是電影長期的新鮮感與成就感。而且,你永遠不會知道作品會觸動多少人,就像是柯孟融一開始也不可能知道《咒》(2022)會這麼成功,甚至會獲得小島秀夫老師的喜愛。這就是這個行業最神奇的地方,you never know。

先簡單談一下當時獨立片商的編制,其實一間獨立片商有時候兩、三個人就能營運,但就是每個人要負責很多 function。那以當時我任職的騰達當例子,副總馬天宗跟主管黃煒中會負責公司年度預算的規劃,以及每年要去看哪些影展,在裡面要用甚麼標準選片等等, 越在上層的大致上就是越負責 acquisition,購片相關的工作。

其他部分,也跟一般公司差不多,財務營收等等,可以理解片商其實就是一間做代理生意的公司。有些公司會做外文書籍引進、去國外跑單幫、代理某某品牌,都是相似的道理。單就電影片商來說,以我在騰達的工作情況,我發覺這個工作有個特性,你跟一個國際片商合作很久,其實合作關係仍然不會穩固。一旦這間片商發現片子好賣,除非你能出更多的錢,不然它就賣去別的地方了。所以,在台灣常見的狀況是,一個代理商在台灣做得很好,母公司就以為台灣好做,就把台灣代理商趕走了。這是身為代理商的一個不穩定因素。

從購片部門再往下,就是我們這種 Entry-level( 入門級), 我同事可能負責廣告投放、廠商異業合作,我則主要是負責跟媒體對口。我們一年大概會做到六、七部電影,有大有小; 每部電影大概檔期確定之後,往前推兩到三個月會開始進入準備工作。雖然不能說很辛苦,但也有時會要假日加班,到公司準備寄給電視台的 Beta 影帶。

那時候,我跟前任媒體公關沒有正式交接到,因為我進公司的時候,他已經離職一段時間了。我有得到一張他留下來的 Excel 表格,裡面包括報社記者、廣播電台企劃製作、影評人、電視台記者⋯⋯等等。那是我的葵花寶典,就要照著上面的資料去聯絡人。那時候還是 MSN 的年代,MSN 是我一個非常重要的聯繫工具,最早一點還有 ICQ,或是 Yahoo! 即時通,但還是 MSN 最常用,我記得當時最高紀錄是同時打開五十個對話視窗,像彈鋼琴一樣,噠噠噠噠噠。

在我剛剛入行的2003 年,其實很有趣,那時候還是傳統紙媒非常有影響力的年代。做為一個媒體公關,那時候我們還沒有 KPI 這個概念,我工作最重要的指標,就是確保我們的新聞稿能被報社刊登出來,所以,寫新聞稿就是我的工作當中非常重要的核心要素。我剛入行的時候沒有太多經驗,主管會像是改作文一樣幫我改新聞稿,告訴我甚麼地方有問題、甚麼地方像在寫散文,根本不是新聞稿。

我有時候發稿出去,年齡比較相近的記者朋友也會直接虧我,哪篇都是廢話、哪篇根本在濫竽充數,哈哈。新聞稿發稿出去,搭配劇照,那時候有所謂的「七大報」:《民生報》、《星報》、《聯合報》、《中國時報》、《蘋果日報》、《自由時報》、《大成報》,七大報記者都是我的衣食父母。

前一天把新聞稿寫好,主管批完、挑劇照,隔天中午之前要把新聞稿發出去,然後寄 E-mail 通知,還要馬上打電話給這些記者大哥大姊來報告。那時候,有些記者接到電話口氣都很兇,我心裡的感覺像是當兵一樣,想說班長為什麼講話一定要這麼兇,有甚麼話不能好好講嗎?非常挫折。但也有時候,他們會打回來說,「那個甚麼資料再多給我一點」,那就代表可能有機會上稿。總之,報告完後,就是隔天等開獎,早上六點多到便利商店看報紙,如果七大報都能刊登,就是全壘打,一整天都會很有面子。那時候已經開始有網路,但傳統媒體還是輿論領頭羊。

報紙上稿,最大的當然就是版頭,最小的話呢,有時候我們會開玩笑說,今天上了一個「豆干版」,跟豆干一樣大。我那個時候曾經策畫過幾次全版,感覺簡直是光宗耀祖。當然,做媒體公關也會有很多眉角問題要照顧,譬如偶爾我們會做到有明星的電影,跟國外公司聯絡,送記者去 L•A 四季酒店( Four seasons ),預算不見得充裕沒辦法七大報都送,那就要有心理準備,沒被送去的記者可能就會來狗幹你。這種就是眉角。

有一次,我有個眉角沒處理好,一個大報的記者就來把我臭罵一頓,他直接講說:「王師,你真的很瞎,不適合做這一行,要不要趕快轉行離職?」我當下真的很生氣,我就說不要, 我就是要做電影,就是要繼續做下去,不管你認為我適不適合。的確,在還是新手的過程中,很多東西不熟悉,可能也得罪很多人,但我記得主管黃煒中告訴我,「我敢用你這樣的新人, 我已經有心理準備要幫你們收拾。」我非常感謝他,他是真正意義上把我帶出師的師傅。後來在坎城影展,騰達買《革命前夕的摩托車日記》( The Motorcycle Diaries,2004),也是黃煒中,他覺得這部電影口碑有機會好,同事也會開心,他知道我是文藝青年嘛。

這就是工作

我們先回頭來談談電影這個產業鏈,畢竟騰達國際娛樂是代理商,主要是代理國外的電影,也做過台灣電影,但非常少。我入行的時候,已經是美商主宰電影市場的時代,我們根本談不上與美商有甚麼競爭關係,因為幾家美商可能占據整個電影市場的八成左右。從美商再往下走,才會是一些台灣的獨立片商,有些能買到一些好萊塢二、三線的電影,還是會有大家認識的明星。可是預算絕對沒辦法跟美商電影的預算匹敵,品質通常都會有點問題。

這個生態我也是後來慢慢摸清,會到你手上的電影,其實都已經經過幾輪篩選,不會是最頂級的電影。當然是偶有佳作,但整個生態系其實是非常清楚。直接代理美國母公司電影的美商發行,像華納、UIP *、索尼,他們沒有 acquisition 的問題,基本上都會拿到母公司未來四、五年的片單,由台灣這邊的總經理來跟母公司確認這些電影適不適合在台灣發行。相較來說,獨立片商就需要考驗買片功力,常常要跑影展,去跟國外的 Sales 買片。

也就是說,在這個工作環境,其實做到自己不喜歡的電影,算是貫穿整個生涯,不只是在騰達,其實整個工作歷程都會有這樣的狀況。當你要把好玩的、有熱情的事情變成工作, 就一定會滲入許多工作本身不可避免的要求跟條件。所以,你要有身為工作者的紀律; 身為公司的員工,公司為了營運所進的影片,你必須忠實的支持。我們老闆曾經說,「你現在不是一個觀眾,也不是影迷,你可以為你喜歡的電影多做一點,但你不喜歡的電影,你不能少做一點。」可能你不喜歡的電影,在市場上受歡迎,最後,你的薪水、你喜歡的電影,反而要靠那些錢的挹注才能往下走。你必須把你的喜好跟工作分開來看。

老實說,有些時候是會有點靈肉分離的狀態,你不認同產品,把這部電影推出去,會被影評人嘲笑、被觀眾幹譙。但是, 反過來看,做電影有時候會有一種幻象,你會覺得自己做了一部某某大師的電影,口碑好、票房好,然後你就被這部電影放大,你誤以為這些成就跟自己有關,但你明明只是一個社畜, 卻把自己跟那個光環掛勾在一起。我覺得這是很多剛進產業的人,初期都會產生的一種幻象。

我們以前曾經辦過一個活動,在西門町,有個知名的藝人出席,我們辦一場戶外記者會,沒想到只有不到五個人來參加。活動辦完,我跟同事馬上被拉到附近的速食店,被老闆痛罵。我們自己在活動現場都覺得尷尬,好想跑掉,有段時間,我對辦實體活動都產生莫大的恐懼。為什麼會這樣?你可以找一百個理由,說這部電影沒人想看、這個藝人沒有號召力、當天有其他活動分散大家注意力,但結果就是這麼殘酷。

這就是工作,老闆也知道不好做,但公司需要有業務,沒有所謂對錯的問題。就像是音樂產業的企劃,要帶一個沒有知名度的藝人,上通告都要求爺爺告奶奶,被主持人冷嘲熱諷。這些都是進入產業必經的過程,如果沒有經歷過,可能等於沒有做過這個行業,也沒有獲得真正意義上的學習跟磨練。

或許我真的是可以吃這行飯的人

在騰達國際娛樂,我做到第一部有成就感的電影,是前面提到的《革命前夕的摩托車日記》,這是一部在講切.格瓦拉( Che Guevara )青年時期與好友踏上公路歷險的電影。在做這部電影之前,我其實並沒有太認識切•格瓦拉,他的大頭像很有標誌性,不過認識可能也僅只於此。不過,在我的上一個世代, 譬如陳文茜、殷琪這些人,一些文化人,或是一些社運圈的人, 他們對切•格瓦拉是有熱情的。

那時候《革命前夕的摩托車日記》台北市三家戲院,做到六百萬,成績相當不錯。其實不少獨立片商都還是有小兵立大功的案例,像是李岡的雷公電影在那時候很活躍,《放牛班的春天》( Les Choristes,2004)、《佐賀的超級阿嬤》( Gabai Grany,2006)都賣出很好的成績。前景黃茂昌的《再見了,可魯》( Quill,2004)也是賣破幾千萬。

我們做了幾件事情,包括跟陳文茜在《飛碟晚餐》連線,這件事做了也是覺得光宗耀祖,入行才沒多久的年輕人,就在這裡做Live 連線。我們還跟台大合作,在活動中心舉辦放映,映後邀請沈富雄、鄭村棋加陳鳳馨進行座談,現在聽起來還是很厲害。然後還在 《COOL 文化雜誌》拿到封面,也成功在《康熙來了》蔡康永開場得到宣傳機會。

當然,這部電影本身好看,還有切•格瓦拉這個人與故事, 都是能夠行銷的先決條件。我相信這些窗口或大咖一定能感受到我的熱情,但如果沒有這個先決條件,後面這些也完全沒用。就像是我們後來做《悲情城市》(1989)數位重映,邱復生董事長就說,很多現在討論的方法能夠成立,就是只在這部電影上能夠成立,其他電影都不行,確實就是如此。

以《康熙來了》這個例子來講,我們當時在農曆年前聯絡到蔡康永,請他跟幾個朋友來騰達的試片室看片,他看完之後情緒就很激動,甚至還有點眼眶泛淚,表示會在節目裡面幫我們推薦。之後,他就請《康熙來了》的製作單位金星娛樂跟我們連繫,請我們寄一張海報給他們。我們當然很感謝,但是也不知道是否真的會發生,因為有時候別人口頭講過就忘了,但後來有天,我就真的接到金星的電話:「王先生,康永哥要我們告訴你,今天晚上的節目會介紹這部電影。」我非常激動,蔡康永是個言而有信的人。

《革命前夕的摩托車日記》感動我的一部分原因,也是它對於世界性的一種描繪。主角原本是一個公子哥,但他經歷一段旅程之後,看見多民族南美洲的各種問題,也感覺到自己的生命跟廣大的土地、人民有了連結。我相信那個「一體」的想像, 觸動非常多的觀眾。我後來有次跟在政大當老師的柯裕棻聊天, 他說這部電影上映之後那兩年,收到很多研究所同學的申請書,都講他們受到這部電影的啟發,這給我很大的觸動。原來當我發揮200%的力量,可以取得不錯的成績,有形、無形都是,或許我真的是可以吃這行飯的人。

在做這部電影之前,我可能不知道這麼多人喜歡切•格瓦拉。這也是做電影的樂趣,不管是外國電影或台灣電影,你要去行銷這個產品的時候,都要讓自己去具有知識準備,那都是新的學習。可能每部電影都讓我碰觸到新的領域,有些可能從此跟我一輩子,有些只跟我三個月,但也都沒關係,這是電影長期的新鮮感與成就感。而且,你永遠不會知道作品會觸動多少人,就像是柯孟融一開始也不可能知道《咒》(2022)會這麼成功,甚至會獲得小島秀夫老師的喜愛。這就是這個行業最神奇的地方,you never know。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。