商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

赫曼‧赫塞所有的作品:為什麼總以鄉愁和漫遊為主題?為什麼出遊又思家,戀愛又出遊?為什麼永遠追求,永遠不滿?為什麼有時快樂,有時沮喪?他是一致,還是矛盾?他渴望的是什麼?什麼是他尋到的真理?這本充滿詩情畫意和哲理的自剖,可說是最好的答覆。

附錄〈青春‧美麗的青春〉為赫曼‧赫塞力作,美得驚人的作品。附在本書之後使鄉愁和悠遊作一強烈對照。

附錄〈青春‧美麗的青春〉為赫曼‧赫塞力作,美得驚人的作品。附在本書之後使鄉愁和悠遊作一強烈對照。

作者簡介

赫曼‧赫塞(Hermann Hesse)

生於一八七七年七月二日符騰堡王國卡爾夫鎮。一九四六年獲諾貝爾文學獎,他特別崇拜歌德與莎士比亞。

赫塞為一多產作家,晚年則喜聖方濟各的生活方式與精神。除詩文外,赫塞特愛音樂。

沉櫻

本名陳鍈,山東濰縣人,一九○七年生。服務教育界多年,來台後兼事譯述,計有《毛姆小說選集》、《一位陌生女子的來信》、《悠遊之歌》等十餘部。沉櫻女士趣味高雅,文筆優美,無論譯述及編撰均深受讀者歡迎,屢創暢銷紀錄。

生於一八七七年七月二日符騰堡王國卡爾夫鎮。一九四六年獲諾貝爾文學獎,他特別崇拜歌德與莎士比亞。

赫塞為一多產作家,晚年則喜聖方濟各的生活方式與精神。除詩文外,赫塞特愛音樂。

沉櫻

本名陳鍈,山東濰縣人,一九○七年生。服務教育界多年,來台後兼事譯述,計有《毛姆小說選集》、《一位陌生女子的來信》、《悠遊之歌》等十餘部。沉櫻女士趣味高雅,文筆優美,無論譯述及編撰均深受讀者歡迎,屢創暢銷紀錄。

序

關於悠遊之歌 沉 櫻

我在各方面都是個以興趣為主的玩票者,對文學的欣賞尤其是這樣。一向隨意涉獵,只享受作品,不大關心作者,可是自從在一本英文的《世界散文選》中偶然讀到〈青春‧美麗的青春〉一文,並加以翻譯之後,卻再也忘不了赫曼‧赫塞的名字,一直想找他的其他作品來讀。寫信到國外託人物色,先後買到七八本,但都是小說,沒有散文。他的小說自然也非同凡響,而且這兩年正在美國風靡一時,最近出版界也在翻譯,很受歡迎。只是我總覺得他的小說太多詩和哲學有點難懂,因此和朋友譯了一本《車輪下》之後,便沒有再譯別的,仍念念不忘地在找我所偏愛的他的散文。

最近大半年來,自從譯完《同情的罪》出版之後,再沒動筆翻譯什麼,日子過得非常無聊,好像身心都失去了著落。這並非說自己是以翻譯為業的人(無論職業、事業都不是),而是學無專長,平日胡亂看點英文書總是浮光掠影地消遣,有時會越看越無聊,唯有遇到心愛的名作加以翻譯時,才能細讀深思地得到讀書之樂。最近沒有譯書等於沒有讀書,自然難免無聊,無聊的樣子連別人都看得出,朋友們都勸我快找點什麼來譯譯。李藍女士幫忙《人間》拉稿,尤其催得緊,有一天竟拉著我這懶人去逛中山北路的英文書店。從來沒有買翻版書的習慣,總以為沒有什麼可看,到了那裡才知幾年來這方面也有了進步,印刷不錯,種類不少,並且赫然陳列著一大排赫塞的作品。到處託人去找的東西一齊到了眼前,實在是樁驚喜的事。不管是什麼,除了自己已有的幾本,一齊買了。回家才細看書名和內容簡介,原來仍都是小說,未免多少有點失望,最後翻開那最薄的一本 “Wandering”,卻又來了一次驚喜中的驚喜,竟正是多年尋覓未得的他的散文,並且還有詩有畫。迫不及待地立刻一口氣讀完,全忘了戴著老花眼鏡看書的辛苦,只覺自己也隨著他做了一次悠遊,看了許多、想了許多、感受了許多、理解了許多。不但對這書本身感到深深的喜愛,同時也恍然領悟赫塞所有的作品:為什麼總以鄉愁和漫遊為主題?為什麼出遊又思家,戀愛又出遊?為什麼永遠追求,永遠不滿?為什麼有時快樂,有時沮喪?他是一致,還是矛盾?他渴望的是什麼?什麼是他尋到的真理?這本充滿詩情畫意和哲理的自剖,可說是最好的答覆。像他在〈牧師住宅〉中所說的:

「我覺得生命在身內戰慄,在舌尖上、腳跟上、欲望裡、苦痛裡。我要使靈魂成為流動的東西,可以復原到千百種形態。我要把自己夢想為牧師和流浪者,廚娘和凶手,兒童和野獸,特別是鳥雀和樹木。這悠遊是必須有的,因為我需要它,有了它,我才能生活下去,如果有一天失去這種可能,被陷入所謂『現實』,那我情願死。」

在〈田野〉中他又說:

「一個人(在悠遊中)發覺世界是這麼美麗,生活是這麼單純。如果說還有些渴望存留著,那是:我想再有一對眼睛,再有一個肺,那伸在草地上的腿再長一點。

我希望能變成巨人,把頭枕著阿爾卑斯峰頂的積雪,躺在羊群之間,腳尖拍濺著下面深湖的水。這樣子躺著再不起身,灌木從我的指縫生長,阿爾卑斯的野玫瑰開在我的髮上,我的膝蓋成了山下小丘,葡萄園散布在我的身上,還有房屋和教堂。這樣子躺上一萬年,仰望著天空,注視著湖水。我打噴嚏時,就有雷雨;我呼吸時,雪就融化,瀑就飛舞;我死去時,整個世界也就滅亡。然後我再旅行跨過世界海洋,去帶回一個新的太陽。」

他對大自然這般崇愛,對人生也同樣積極,在〈樹〉中他說:

「一棵樹被砍倒,把它的致命傷暴露在日光之下,你可以在橫截面上讀到它全部歷史,它的年齡、它的疤痕,所有的掙扎、所有的苦難、所有的災病、所有的快樂和繁榮,都確實地記載著。有或寬或窄的年輪,有遭襲擊的抗拒,有遇雷雨的忍受。每個鄉下小孩都知道那最堅硬、最珍貴的樹木,有著最狹窄的年輪,在高山厄運重重的險地才能生長最稀奇、最理想、最不易毀滅的樹木。

當我們遭受打擊,覺得再也活不下去時,樹會對我們說:『冷靜吧!冷靜吧!看著我!生活不容易,生活也不艱難。你那些都是孩子氣的想法,讓上帝在心裡和你說話,你就會寧靜下來。你急躁不安是因為你的路離開了母親和家鄉。但每走一步、每過一天,都會把你再帶回母親身邊,家不在這裡,也不在那裡,家在你的心裡,絕對不在任何地方。』」

他為什麼永遠追尋,又永遠不滿呢?他在〈紅房子〉裡面說得最清楚:「我的許多生活欲望都實現過。想做詩人,我做了;想有一所房子,我建造了;想有妻兒,我有了;想對大眾說話影響他們,我說了。每一樁實現都是一種滿足。但滿足正是我所不能忍受的事。詩對我變成可疑,房子對我顯得狹小,沒有目標是我要達到的目標,每條路都不過是臨時便道,每次休息都產生新的渴求。」

還有,他在詩中曾說:

「望著排成一圈的月亮和星星

猜想著它們的運行,

覺得自己也到了其中,

正在走的旅程

到哪裡都行。」

譯完《悠遊之歌》以後,我忽然覺得赫塞正是以天地為心、宇宙為家的人,他所追求的正是儒家的「天人合一」的崇高理想。無怪他那麼嚮往東方,說中國是他的第二精神故鄉;他讀了翻譯的中國詩後,說再不能立刻去讀西洋詩。孔子說過:「余欲無言,四時行焉,萬物生焉,天何言哉?」今人題畫詩中也有過:「山中自有天然調,高士攜琴不用彈。」赫塞追求的可不正是這種「無言之言」?他在悠遊中領略的可不正是這種「天然調」嗎?

潛心埋頭地翻譯這種散文,實在是一種無上的快樂,現在發表出來供獻給讀者,如果別人不能有和我一樣的感受,那完全是由於譯文的拙劣、譯者的罪過,讓我先在這裡對作者和讀者雙方致歉。

附錄的〈青春‧美麗的青春〉是二十年前的舊譯,曾收入《迷惑》集中。現在附在本書之後,除了紀念對赫塞作品的初譯,同時也為使鄉愁和悠遊作一強烈對照。

我的譯書一向沒有作者介紹,這是因為缺乏研究,不知說什麼才好,單是抄抄年譜又似太嚴肅,和我這種消遣譯品不大相宜。最近又有人提到這個問題,使我忽然想到狄剛主教(筆名張康)在民國五十二年出的《青果集》中,有一篇翻譯赫塞的〈我最心愛的讀物(附跋)〉。他精通數國語文,對文學、哲學又都有研究,這篇文章不但是最早介紹赫塞到中國來的,同時跋語非常懇切,用來作為赫塞譯書的序言很是合適。不過,這篇曾選入《散文欣賞》第二集,現在又徵得同意再選為代序,除向作者致謝外,並希望讀者能原諒我的取巧和偷懶。

我在各方面都是個以興趣為主的玩票者,對文學的欣賞尤其是這樣。一向隨意涉獵,只享受作品,不大關心作者,可是自從在一本英文的《世界散文選》中偶然讀到〈青春‧美麗的青春〉一文,並加以翻譯之後,卻再也忘不了赫曼‧赫塞的名字,一直想找他的其他作品來讀。寫信到國外託人物色,先後買到七八本,但都是小說,沒有散文。他的小說自然也非同凡響,而且這兩年正在美國風靡一時,最近出版界也在翻譯,很受歡迎。只是我總覺得他的小說太多詩和哲學有點難懂,因此和朋友譯了一本《車輪下》之後,便沒有再譯別的,仍念念不忘地在找我所偏愛的他的散文。

最近大半年來,自從譯完《同情的罪》出版之後,再沒動筆翻譯什麼,日子過得非常無聊,好像身心都失去了著落。這並非說自己是以翻譯為業的人(無論職業、事業都不是),而是學無專長,平日胡亂看點英文書總是浮光掠影地消遣,有時會越看越無聊,唯有遇到心愛的名作加以翻譯時,才能細讀深思地得到讀書之樂。最近沒有譯書等於沒有讀書,自然難免無聊,無聊的樣子連別人都看得出,朋友們都勸我快找點什麼來譯譯。李藍女士幫忙《人間》拉稿,尤其催得緊,有一天竟拉著我這懶人去逛中山北路的英文書店。從來沒有買翻版書的習慣,總以為沒有什麼可看,到了那裡才知幾年來這方面也有了進步,印刷不錯,種類不少,並且赫然陳列著一大排赫塞的作品。到處託人去找的東西一齊到了眼前,實在是樁驚喜的事。不管是什麼,除了自己已有的幾本,一齊買了。回家才細看書名和內容簡介,原來仍都是小說,未免多少有點失望,最後翻開那最薄的一本 “Wandering”,卻又來了一次驚喜中的驚喜,竟正是多年尋覓未得的他的散文,並且還有詩有畫。迫不及待地立刻一口氣讀完,全忘了戴著老花眼鏡看書的辛苦,只覺自己也隨著他做了一次悠遊,看了許多、想了許多、感受了許多、理解了許多。不但對這書本身感到深深的喜愛,同時也恍然領悟赫塞所有的作品:為什麼總以鄉愁和漫遊為主題?為什麼出遊又思家,戀愛又出遊?為什麼永遠追求,永遠不滿?為什麼有時快樂,有時沮喪?他是一致,還是矛盾?他渴望的是什麼?什麼是他尋到的真理?這本充滿詩情畫意和哲理的自剖,可說是最好的答覆。像他在〈牧師住宅〉中所說的:

「我覺得生命在身內戰慄,在舌尖上、腳跟上、欲望裡、苦痛裡。我要使靈魂成為流動的東西,可以復原到千百種形態。我要把自己夢想為牧師和流浪者,廚娘和凶手,兒童和野獸,特別是鳥雀和樹木。這悠遊是必須有的,因為我需要它,有了它,我才能生活下去,如果有一天失去這種可能,被陷入所謂『現實』,那我情願死。」

在〈田野〉中他又說:

「一個人(在悠遊中)發覺世界是這麼美麗,生活是這麼單純。如果說還有些渴望存留著,那是:我想再有一對眼睛,再有一個肺,那伸在草地上的腿再長一點。

我希望能變成巨人,把頭枕著阿爾卑斯峰頂的積雪,躺在羊群之間,腳尖拍濺著下面深湖的水。這樣子躺著再不起身,灌木從我的指縫生長,阿爾卑斯的野玫瑰開在我的髮上,我的膝蓋成了山下小丘,葡萄園散布在我的身上,還有房屋和教堂。這樣子躺上一萬年,仰望著天空,注視著湖水。我打噴嚏時,就有雷雨;我呼吸時,雪就融化,瀑就飛舞;我死去時,整個世界也就滅亡。然後我再旅行跨過世界海洋,去帶回一個新的太陽。」

他對大自然這般崇愛,對人生也同樣積極,在〈樹〉中他說:

「一棵樹被砍倒,把它的致命傷暴露在日光之下,你可以在橫截面上讀到它全部歷史,它的年齡、它的疤痕,所有的掙扎、所有的苦難、所有的災病、所有的快樂和繁榮,都確實地記載著。有或寬或窄的年輪,有遭襲擊的抗拒,有遇雷雨的忍受。每個鄉下小孩都知道那最堅硬、最珍貴的樹木,有著最狹窄的年輪,在高山厄運重重的險地才能生長最稀奇、最理想、最不易毀滅的樹木。

當我們遭受打擊,覺得再也活不下去時,樹會對我們說:『冷靜吧!冷靜吧!看著我!生活不容易,生活也不艱難。你那些都是孩子氣的想法,讓上帝在心裡和你說話,你就會寧靜下來。你急躁不安是因為你的路離開了母親和家鄉。但每走一步、每過一天,都會把你再帶回母親身邊,家不在這裡,也不在那裡,家在你的心裡,絕對不在任何地方。』」

他為什麼永遠追尋,又永遠不滿呢?他在〈紅房子〉裡面說得最清楚:「我的許多生活欲望都實現過。想做詩人,我做了;想有一所房子,我建造了;想有妻兒,我有了;想對大眾說話影響他們,我說了。每一樁實現都是一種滿足。但滿足正是我所不能忍受的事。詩對我變成可疑,房子對我顯得狹小,沒有目標是我要達到的目標,每條路都不過是臨時便道,每次休息都產生新的渴求。」

還有,他在詩中曾說:

「望著排成一圈的月亮和星星

猜想著它們的運行,

覺得自己也到了其中,

正在走的旅程

到哪裡都行。」

譯完《悠遊之歌》以後,我忽然覺得赫塞正是以天地為心、宇宙為家的人,他所追求的正是儒家的「天人合一」的崇高理想。無怪他那麼嚮往東方,說中國是他的第二精神故鄉;他讀了翻譯的中國詩後,說再不能立刻去讀西洋詩。孔子說過:「余欲無言,四時行焉,萬物生焉,天何言哉?」今人題畫詩中也有過:「山中自有天然調,高士攜琴不用彈。」赫塞追求的可不正是這種「無言之言」?他在悠遊中領略的可不正是這種「天然調」嗎?

潛心埋頭地翻譯這種散文,實在是一種無上的快樂,現在發表出來供獻給讀者,如果別人不能有和我一樣的感受,那完全是由於譯文的拙劣、譯者的罪過,讓我先在這裡對作者和讀者雙方致歉。

附錄的〈青春‧美麗的青春〉是二十年前的舊譯,曾收入《迷惑》集中。現在附在本書之後,除了紀念對赫塞作品的初譯,同時也為使鄉愁和悠遊作一強烈對照。

我的譯書一向沒有作者介紹,這是因為缺乏研究,不知說什麼才好,單是抄抄年譜又似太嚴肅,和我這種消遣譯品不大相宜。最近又有人提到這個問題,使我忽然想到狄剛主教(筆名張康)在民國五十二年出的《青果集》中,有一篇翻譯赫塞的〈我最心愛的讀物(附跋)〉。他精通數國語文,對文學、哲學又都有研究,這篇文章不但是最早介紹赫塞到中國來的,同時跋語非常懇切,用來作為赫塞譯書的序言很是合適。不過,這篇曾選入《散文欣賞》第二集,現在又徵得同意再選為代序,除向作者致謝外,並希望讀者能原諒我的取巧和偷懶。

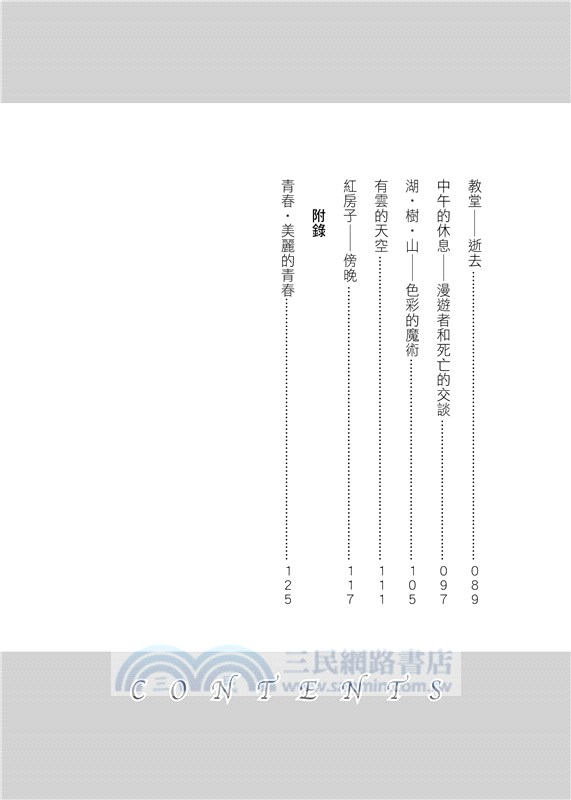

目次

關於悠遊之歌 005

我最心愛的讀物(附跋)—代序— 013

農舍—鄉村墓園 029

分水嶺—夜行 037

小城—迷失 045

橋—光輝的世界 053

牧師住宅 061

田野—雨 067

樹—畫家的快樂 075

雨天 083

教堂—逝去 089

中午的休息—漫遊者和死亡的交談 097

湖‧樹‧山—色彩的魔術 105

有雲的天空 111

紅房子—傍晚 117

附錄

青春‧美麗的青春 125

我最心愛的讀物(附跋)—代序— 013

農舍—鄉村墓園 029

分水嶺—夜行 037

小城—迷失 045

橋—光輝的世界 053

牧師住宅 061

田野—雨 067

樹—畫家的快樂 075

雨天 083

教堂—逝去 089

中午的休息—漫遊者和死亡的交談 097

湖‧樹‧山—色彩的魔術 105

有雲的天空 111

紅房子—傍晚 117

附錄

青春‧美麗的青春 125

書摘/試閱

我最心愛的讀物(附跋)—代序—

一

「你最愛讀的東西是什麼?」這問題已經有人跟我提起無數次了。

對於一個愛世界文學的人,這是一個難以解答的問題。我曾經閱讀過幾萬冊書籍,其中有一些我讀過數次;而且原則上我反對把任何文學作品、思想派別以及作者從我的圖書室或是我的興趣範圍排斥出走。雖然,這問題仍是很合理的,而且並非全無答覆的可能。很可能有一種什麼東西都吃的人,從黑麵包到鹿脊,從胡蘿蔔到鯽魚,他什麼都不討厭。不過,他仍然可以有三、四種特別嗜好的菜。很可能有一種人,一想到音樂,便特別意味到巴哈、韓德爾和克拉克,雖然不見得他拒絕舒伯特、斯楚茨基。同樣地,我仔細尋思時,也接觸到若干,比較和我接近,比較為我所喜愛的領域、時代和情調。譬如在希臘作家中,荷馬要比悲劇作者,希羅多德要比修昔底德對我更親切。

假如我非自承不可,那麼我要說,我和那些「氣勢激昂」(Pathetiker)的作者們之間的關係既不自然也不舒服;基本上我並不喜歡他們,我對他們的敬仰也不無勉強的地方;這裡我特別要指的出是但丁、黑貝爾、席勒或斯特凡‧格奧爾格。

我這一生中,在世界文學園地裡訪問最頻繁,大約也是我認識得比較清楚的一隅,那是在今天看來似乎已經距離我們無限遙遠甚而似乎已經成為傳奇時代的一七五○~一八五○年之間的德國文學,其中心和高峰是歌德。在這一片文學領域裡,我既沒有失望之虞,也沒有庸俗的刺激騷擾,它也是我在最古老、最遼遠的文學領域旅行後一定要返回的一片領域。這裡的詩人、書信作者和傳記作者都是優秀的人文主義者,又大都具有他們所出生的土地和人民的氣息。自然,最能感動我心的,還是那些其中的風土人情和語言,我從幼小時期已經熟習的書籍,讀這樣的作品時,我可以品味到那種能理解其中最細緻的意蘊,最含蓄的影射以及最輕微的情調的幸福。從這樣一部作品回到一本我必須藉翻譯才能讀到的書或是一本未具有這種動機、真純、圓熟的語言和音樂條件的書時,我常有一種受到衝撞的感覺,使人不快的感覺。自然,使我品味到這種幸福的,還是德國西南部的語文(士瓦本方言),這裡我只需提起莫里克或黑貝爾;不過,在這一值得歌頌的時代裡,幾乎全部德國和瑞士的作者—從青年的歌德到史迪夫特,從海因里希‧斯蒂林的青年期到伊默曼和德羅斯特—徽爾斯霍夫都是我所喜愛的。而這些輝煌可愛得作品,大部分只在有限的幾家公私圖書館存在,這一事實對於我,乃是我們這一可怕的時代裡最令人不安、最醜陋的跡象之一。

二

但是,血統、鄉土和祖先的語言並非一切的一切,在文學亦如此;世界上還有超出這些東西的東西,那即是人類。這世界有一種使我們一再驚奇而且使我們感到幸福的可能性,在最遼遠、最陌生的地方發現一個家鄉,去愛那看來最難取得入室門徑的東西。對此,在我生命的前半期,我在印度文化精神裡,稍後,在中國文化精神裡得到了佐證。

為了接近印度人,我至少已具有道途和若干先決條件;我的雙親和祖父母曾經在印度生活過,學習了印度語文,嘗味到若干印度的文化精神,以至於有一份美妙的中國文學和一種特別的中國人文生活與精神存在著。我不僅能寶愛它而且居然能以它為我的第二精神故鄉,則是我已過三十歲後還未曾料想到的事。而這不可預料的事居然發生了,—我除了知道一點由呂克特譯的《詩經》外,當時對中國文學還一無所知,—通過了衛禮賢和其他人士的翻譯工作,認識了中國道家的智慧和儒家善的理想;現在,沒有這種理想支持,我真將無從生活了。有著二千五百多年的距離,不認得一個中國字,從未到過中國的我,居然獲得了這一份幸福;在中國古代文學中尋覓到我個人意會的證實,尋到一個本來只在出生和本國語言所派給我的那領域裡才能具有的精神氛圍、精神故鄉。莊子、列子和孟軻所敘述給我們的中國精神導師和智者全都是氣質激昂之士的反面,他們都非常單純平易,接近人民和日常生活。他們毫不矯揉造作而情甘自願的度過隱遁儉樸的生活,他們發表意見的方式也是使我們驚嘆欣喜的。老子最大的對手孔子—中國系統思想家、倫理學者,中國倫理法則創立人與護衛人,在中國古代智者中可說是唯一的一位具有凜然不可犯的人物,曾被指為是:「知其不可而為之者。」這種兼具從容幽默而又單純平易的品質,是我在任何文學中找不出相同的例子的。我經常想及這一句和別的若干格言,默察世界局勢,玩味那些在未來歲月裡有意治理世界,使世界完美的人的話時也能想及它們。這些人都和偉大的孔子一樣行事,但是在他們行動的後面,他們卻沒有那應該「知其不可」的智慧和精神。

這裡我也不容忘懷了日本,雖然日本人遠不像中國人那樣吸引我,那樣深刻廣泛地滋養了我。今天的日本,(譯者案:此文寫於一九四五年)在我們眼中和德國一樣是一個好戰的國家,但是日本無論在過去或現在也有它自己的既宏偉又小巧,純精神化而堅韌,而居然又很能適合於實際人生的東西,譬如「禪」便是一種,雖然佛教在印度和中國都有份,卻是在日本才完全得到生發的花。我以為「禪」是一個民族所盡可能取得的最好東西之一;它是可以和釋迦牟尼與老子並列的一種智慧與實踐。

經過一段相當長的間隔以後,我也領略到詩歌的魅力,特別是日本詩歌的那種著意追求樸實和簡明的趨向。假如有誰剛剛讀過日本詩的話,它絕不可馬上去讀德國現代的詩,否則我們的詩會顯得異常累贅而笨拙的。日本人有很令人驚讚的發明,十七音節的詩便是一例,日本人很明白,要想使一種藝術成功,人絕不可以輕率從事,反之,人應該不憚煩地努力。

目前有不少人訕笑書籍出版過度的現象。如果我還年輕些,還有足夠的精力的話,我別的什麼事都不要做,只要去編印出版書籍。對於這一傳承精神生命的工作,我們既不容坐等,也不容把它視作跟良心無關或作為商場行情的問題去看待。世界文學正在危機中;而新出版書倉促欠佳所造成的災禍,是不下於戰爭及其後果所加害於世界文學的。

一

「你最愛讀的東西是什麼?」這問題已經有人跟我提起無數次了。

對於一個愛世界文學的人,這是一個難以解答的問題。我曾經閱讀過幾萬冊書籍,其中有一些我讀過數次;而且原則上我反對把任何文學作品、思想派別以及作者從我的圖書室或是我的興趣範圍排斥出走。雖然,這問題仍是很合理的,而且並非全無答覆的可能。很可能有一種什麼東西都吃的人,從黑麵包到鹿脊,從胡蘿蔔到鯽魚,他什麼都不討厭。不過,他仍然可以有三、四種特別嗜好的菜。很可能有一種人,一想到音樂,便特別意味到巴哈、韓德爾和克拉克,雖然不見得他拒絕舒伯特、斯楚茨基。同樣地,我仔細尋思時,也接觸到若干,比較和我接近,比較為我所喜愛的領域、時代和情調。譬如在希臘作家中,荷馬要比悲劇作者,希羅多德要比修昔底德對我更親切。

假如我非自承不可,那麼我要說,我和那些「氣勢激昂」(Pathetiker)的作者們之間的關係既不自然也不舒服;基本上我並不喜歡他們,我對他們的敬仰也不無勉強的地方;這裡我特別要指的出是但丁、黑貝爾、席勒或斯特凡‧格奧爾格。

我這一生中,在世界文學園地裡訪問最頻繁,大約也是我認識得比較清楚的一隅,那是在今天看來似乎已經距離我們無限遙遠甚而似乎已經成為傳奇時代的一七五○~一八五○年之間的德國文學,其中心和高峰是歌德。在這一片文學領域裡,我既沒有失望之虞,也沒有庸俗的刺激騷擾,它也是我在最古老、最遼遠的文學領域旅行後一定要返回的一片領域。這裡的詩人、書信作者和傳記作者都是優秀的人文主義者,又大都具有他們所出生的土地和人民的氣息。自然,最能感動我心的,還是那些其中的風土人情和語言,我從幼小時期已經熟習的書籍,讀這樣的作品時,我可以品味到那種能理解其中最細緻的意蘊,最含蓄的影射以及最輕微的情調的幸福。從這樣一部作品回到一本我必須藉翻譯才能讀到的書或是一本未具有這種動機、真純、圓熟的語言和音樂條件的書時,我常有一種受到衝撞的感覺,使人不快的感覺。自然,使我品味到這種幸福的,還是德國西南部的語文(士瓦本方言),這裡我只需提起莫里克或黑貝爾;不過,在這一值得歌頌的時代裡,幾乎全部德國和瑞士的作者—從青年的歌德到史迪夫特,從海因里希‧斯蒂林的青年期到伊默曼和德羅斯特—徽爾斯霍夫都是我所喜愛的。而這些輝煌可愛得作品,大部分只在有限的幾家公私圖書館存在,這一事實對於我,乃是我們這一可怕的時代裡最令人不安、最醜陋的跡象之一。

二

但是,血統、鄉土和祖先的語言並非一切的一切,在文學亦如此;世界上還有超出這些東西的東西,那即是人類。這世界有一種使我們一再驚奇而且使我們感到幸福的可能性,在最遼遠、最陌生的地方發現一個家鄉,去愛那看來最難取得入室門徑的東西。對此,在我生命的前半期,我在印度文化精神裡,稍後,在中國文化精神裡得到了佐證。

為了接近印度人,我至少已具有道途和若干先決條件;我的雙親和祖父母曾經在印度生活過,學習了印度語文,嘗味到若干印度的文化精神,以至於有一份美妙的中國文學和一種特別的中國人文生活與精神存在著。我不僅能寶愛它而且居然能以它為我的第二精神故鄉,則是我已過三十歲後還未曾料想到的事。而這不可預料的事居然發生了,—我除了知道一點由呂克特譯的《詩經》外,當時對中國文學還一無所知,—通過了衛禮賢和其他人士的翻譯工作,認識了中國道家的智慧和儒家善的理想;現在,沒有這種理想支持,我真將無從生活了。有著二千五百多年的距離,不認得一個中國字,從未到過中國的我,居然獲得了這一份幸福;在中國古代文學中尋覓到我個人意會的證實,尋到一個本來只在出生和本國語言所派給我的那領域裡才能具有的精神氛圍、精神故鄉。莊子、列子和孟軻所敘述給我們的中國精神導師和智者全都是氣質激昂之士的反面,他們都非常單純平易,接近人民和日常生活。他們毫不矯揉造作而情甘自願的度過隱遁儉樸的生活,他們發表意見的方式也是使我們驚嘆欣喜的。老子最大的對手孔子—中國系統思想家、倫理學者,中國倫理法則創立人與護衛人,在中國古代智者中可說是唯一的一位具有凜然不可犯的人物,曾被指為是:「知其不可而為之者。」這種兼具從容幽默而又單純平易的品質,是我在任何文學中找不出相同的例子的。我經常想及這一句和別的若干格言,默察世界局勢,玩味那些在未來歲月裡有意治理世界,使世界完美的人的話時也能想及它們。這些人都和偉大的孔子一樣行事,但是在他們行動的後面,他們卻沒有那應該「知其不可」的智慧和精神。

這裡我也不容忘懷了日本,雖然日本人遠不像中國人那樣吸引我,那樣深刻廣泛地滋養了我。今天的日本,(譯者案:此文寫於一九四五年)在我們眼中和德國一樣是一個好戰的國家,但是日本無論在過去或現在也有它自己的既宏偉又小巧,純精神化而堅韌,而居然又很能適合於實際人生的東西,譬如「禪」便是一種,雖然佛教在印度和中國都有份,卻是在日本才完全得到生發的花。我以為「禪」是一個民族所盡可能取得的最好東西之一;它是可以和釋迦牟尼與老子並列的一種智慧與實踐。

經過一段相當長的間隔以後,我也領略到詩歌的魅力,特別是日本詩歌的那種著意追求樸實和簡明的趨向。假如有誰剛剛讀過日本詩的話,它絕不可馬上去讀德國現代的詩,否則我們的詩會顯得異常累贅而笨拙的。日本人有很令人驚讚的發明,十七音節的詩便是一例,日本人很明白,要想使一種藝術成功,人絕不可以輕率從事,反之,人應該不憚煩地努力。

目前有不少人訕笑書籍出版過度的現象。如果我還年輕些,還有足夠的精力的話,我別的什麼事都不要做,只要去編印出版書籍。對於這一傳承精神生命的工作,我們既不容坐等,也不容把它視作跟良心無關或作為商場行情的問題去看待。世界文學正在危機中;而新出版書倉促欠佳所造成的災禍,是不下於戰爭及其後果所加害於世界文學的。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。