商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

商品簡介

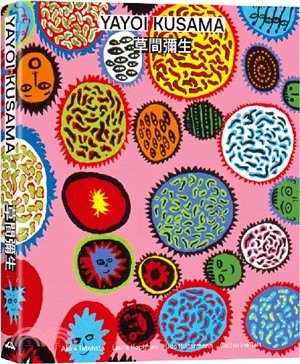

★草間彌生最完整回顧專書★

☆橫跨80年創作生涯、收錄近200幅代表作彩圖☆

擁有這本書,就像擁有一座隨時為你敞開的草間彌生美術館

「時間終於向我投來善意的目光。但這已不再重要,因為我正奔向未來。」

——草間彌生

你對草間彌生的印象是什麼?

是作品中的南瓜和無限圓點?是作風狂放不羈的前衛女王?還是那個總是堅持不斷手繪重複圖案的刻苦藝術家?

打開這本書,你將會走進草間彌生的世界:

〈訪談〉為草間與大阪國立美術館館長建畠晢的對談,草間自述如何因童年創傷及幻覺經驗走上創作之路,以及早年在紐約艱苦的創作生活;〈概述〉為藝術史學者蘿拉・霍普曼撰寫的專文,以兩萬字篇幅,回顧草間彌生於五零至九零年代的創作軌跡,以草間的重大人生事件,如移居紐約、重返日本為軸,搭配「無限之網」和「積累」系列、〈聚合:千船展〉、〈草間的偷窺秀〉、〈自戀庭園〉、「解剖爆炸」等指標性作品及乍現行動(happening),分析草間的創作動機,呈現草間在不同時期的創作風格及關注面向的流變。

〈焦點〉針對草間1966年於德國展出的環境作品〈壓迫意象〉進行小篇幅特寫,這是草間進入歐洲大眾視野的代表作,也是她在環境藝術上的一大突破;〈詩選〉精選六首草間喜愛的日本詩人石川啄木之作,可一窺草間與石川創作心境的互相映射;〈書寫〉收錄較少見於臺灣的草間文字創作,包含5篇小說節錄、23首詩作,以及7篇乍現行動新聞稿,讀者得以展望草間的不同面向;〈補遺〉同樣是長篇幅專文,更新草間彌生進入二十一世紀後的創作,及又一次的風格轉向。

正文結束後的「附錄」,則收錄超過500則與草間相關之專著、訪談、研究題名,收藏草間作品之博物館清單及全書作品圖片索引,最重要的是草間彌生的完整年表,詳列超過400件草間作品創作年份及展覽名稱地點,創作歷程一次掌握。

最終,闔上這本書,你會發現,這些都是草間彌生——或許也都不是,因為她從不願被定義、拒絕被貼上任何標籤;也許她仍是當年那個初次見到幻覺的小女孩,只想擺脫眼前的一切。而就在這不斷創作、不斷逃離又復返的過程裡,她早已為自己打造出一個可以忘卻肉身、拋開世俗羈絆的空間;她就像乘著一艘美麗的小船,緩緩駛向永恆,而我們只是幸運的站在岸邊,驚鴻一瞥。

「我為了活下來所追求的自我革命,實際上是走向死亡的手段。

我現在正處於為了讓靈魂安息而進行藝術創作的階段,而我擁抱這一切。」

本書收錄草間彌生近兩百幅代表作,範圍涵蓋雕塑、拼貼、平面畫作、乍現行動、環境藝術、裝置藝術、時尚設計等多種表現形式;然而本書卻不只是一本作品集或圖錄,透過藝術史學者、藝評家、藝術家的側寫及對談,讀者得以綜覽草間彌生近八十年的創作生涯,從創作的動機、過程、風格、手法,一直到草間如何一次次震撼世人,成為世界的草間。其中既有第三人稱視角條理分明的論述,也有來自草間第一人稱的真情流露。更加難能可貴的是,書中還收錄臺灣出版市場少見的草間文字創作,包含新詩、小說、乍現行動新聞稿,文字與圖像互相參照,草間的內心世界更加立體——於是本書的企圖心不言可喻:所有你知道與不知道的草間彌生,都在這裡。

☆橫跨80年創作生涯、收錄近200幅代表作彩圖☆

擁有這本書,就像擁有一座隨時為你敞開的草間彌生美術館

「時間終於向我投來善意的目光。但這已不再重要,因為我正奔向未來。」

——草間彌生

你對草間彌生的印象是什麼?

是作品中的南瓜和無限圓點?是作風狂放不羈的前衛女王?還是那個總是堅持不斷手繪重複圖案的刻苦藝術家?

打開這本書,你將會走進草間彌生的世界:

〈訪談〉為草間與大阪國立美術館館長建畠晢的對談,草間自述如何因童年創傷及幻覺經驗走上創作之路,以及早年在紐約艱苦的創作生活;〈概述〉為藝術史學者蘿拉・霍普曼撰寫的專文,以兩萬字篇幅,回顧草間彌生於五零至九零年代的創作軌跡,以草間的重大人生事件,如移居紐約、重返日本為軸,搭配「無限之網」和「積累」系列、〈聚合:千船展〉、〈草間的偷窺秀〉、〈自戀庭園〉、「解剖爆炸」等指標性作品及乍現行動(happening),分析草間的創作動機,呈現草間在不同時期的創作風格及關注面向的流變。

〈焦點〉針對草間1966年於德國展出的環境作品〈壓迫意象〉進行小篇幅特寫,這是草間進入歐洲大眾視野的代表作,也是她在環境藝術上的一大突破;〈詩選〉精選六首草間喜愛的日本詩人石川啄木之作,可一窺草間與石川創作心境的互相映射;〈書寫〉收錄較少見於臺灣的草間文字創作,包含5篇小說節錄、23首詩作,以及7篇乍現行動新聞稿,讀者得以展望草間的不同面向;〈補遺〉同樣是長篇幅專文,更新草間彌生進入二十一世紀後的創作,及又一次的風格轉向。

正文結束後的「附錄」,則收錄超過500則與草間相關之專著、訪談、研究題名,收藏草間作品之博物館清單及全書作品圖片索引,最重要的是草間彌生的完整年表,詳列超過400件草間作品創作年份及展覽名稱地點,創作歷程一次掌握。

最終,闔上這本書,你會發現,這些都是草間彌生——或許也都不是,因為她從不願被定義、拒絕被貼上任何標籤;也許她仍是當年那個初次見到幻覺的小女孩,只想擺脫眼前的一切。而就在這不斷創作、不斷逃離又復返的過程裡,她早已為自己打造出一個可以忘卻肉身、拋開世俗羈絆的空間;她就像乘著一艘美麗的小船,緩緩駛向永恆,而我們只是幸運的站在岸邊,驚鴻一瞥。

「我為了活下來所追求的自我革命,實際上是走向死亡的手段。

我現在正處於為了讓靈魂安息而進行藝術創作的階段,而我擁抱這一切。」

本書收錄草間彌生近兩百幅代表作,範圍涵蓋雕塑、拼貼、平面畫作、乍現行動、環境藝術、裝置藝術、時尚設計等多種表現形式;然而本書卻不只是一本作品集或圖錄,透過藝術史學者、藝評家、藝術家的側寫及對談,讀者得以綜覽草間彌生近八十年的創作生涯,從創作的動機、過程、風格、手法,一直到草間如何一次次震撼世人,成為世界的草間。其中既有第三人稱視角條理分明的論述,也有來自草間第一人稱的真情流露。更加難能可貴的是,書中還收錄臺灣出版市場少見的草間文字創作,包含新詩、小說、乍現行動新聞稿,文字與圖像互相參照,草間的內心世界更加立體——於是本書的企圖心不言可喻:所有你知道與不知道的草間彌生,都在這裡。

作者簡介

〈訪談〉

建畠晢,日本藝術評論家及獲獎詩人。二○○五年就任大阪國立國際美術館(Osaka National Museum of Art)館長前,曾任多摩美術大學教授及東京大學講師。一九九三年第四十五屆威尼斯雙年展,草間彌生代表日本參展,建畠擔任日本館策展人。

〈概述〉

蘿拉・霍普曼(Laura Hoptman),自二○一○年起擔任紐約現代藝術博物館繪畫及雕塑策展人。作為一名美國藝術史學家,她是世界上研究草間彌生作品最為權威的專家之一,也是草間彌生回顧展「永恆的愛」的共同策展人,該展覽於一九九八年至九九年間,於洛杉磯郡立美術館、紐約現代藝術博物館、明尼亞波利斯市沃克藝術中心(Walker Art Center, Minneapolis)及東京都現代美術館展出。

〈焦點〉

烏多‧庫特曼(Udo Kultermann),出生於德國,為藝術史學家、評論家及策展人。曾任聖路易斯華盛頓大學(Washington University, Saint Louis)建築系教授(1986-94),著有《新雕塑》(The New Sculpture,1967)及《新繪畫》(The New Painting,1969)。於一九六六年策畫草間彌生在德國的首次展覽。

〈詩選〉

石川啄木,詩人及小說家,以將日本傳統短歌現代化而聞名。生活貧困,年僅二十六歲就死於慢性疾病。詩風簡單直接,作品充滿對日常生活和情感的真實觀察,有時甚至顯露出人世之苦痛。

〈書寫〉

草間彌生不僅是日本最受尊敬的當代藝術家之一,還是位出色的作家。他的第二部小說《克里斯多福的男娼窟》(The Hustlers Grotto of Christopher Street)獲得《野性時代》(Yasei Jidai)雜誌第十屆新人文學獎。

〈補遺〉

凱瑟琳‧塔夫特(Catherine Taft),美國評論家、策展人及作家。現為LAXART視覺藝術中心副總監,曾於《藝術論壇》(Artforum)、《現代畫家》(Modern Painters)和藝術評論》(ArtReview)等眾多期刊發表文章,近年擔任紐約惠特尼美術館(Whitney Museum)助理策展人。

譯者簡介

官妍廷

輔仁大學英語系學士、荷蘭萊登大學藝術史碩士,主修當代藝術。承紐約大學東亞系李渝老師啟蒙,研究興趣為當代藝術中的流亡離散、文化轉譯,以及藝術、科技與科學的跨領域對話。譯有《藝術創作委託指南》、《錢暴後的暗處:操作下的21世紀藝術市場》等。其他譯作散見近年展覽論述、藝術家自述及評析文章。

建畠晢,日本藝術評論家及獲獎詩人。二○○五年就任大阪國立國際美術館(Osaka National Museum of Art)館長前,曾任多摩美術大學教授及東京大學講師。一九九三年第四十五屆威尼斯雙年展,草間彌生代表日本參展,建畠擔任日本館策展人。

〈概述〉

蘿拉・霍普曼(Laura Hoptman),自二○一○年起擔任紐約現代藝術博物館繪畫及雕塑策展人。作為一名美國藝術史學家,她是世界上研究草間彌生作品最為權威的專家之一,也是草間彌生回顧展「永恆的愛」的共同策展人,該展覽於一九九八年至九九年間,於洛杉磯郡立美術館、紐約現代藝術博物館、明尼亞波利斯市沃克藝術中心(Walker Art Center, Minneapolis)及東京都現代美術館展出。

〈焦點〉

烏多‧庫特曼(Udo Kultermann),出生於德國,為藝術史學家、評論家及策展人。曾任聖路易斯華盛頓大學(Washington University, Saint Louis)建築系教授(1986-94),著有《新雕塑》(The New Sculpture,1967)及《新繪畫》(The New Painting,1969)。於一九六六年策畫草間彌生在德國的首次展覽。

〈詩選〉

石川啄木,詩人及小說家,以將日本傳統短歌現代化而聞名。生活貧困,年僅二十六歲就死於慢性疾病。詩風簡單直接,作品充滿對日常生活和情感的真實觀察,有時甚至顯露出人世之苦痛。

〈書寫〉

草間彌生不僅是日本最受尊敬的當代藝術家之一,還是位出色的作家。他的第二部小說《克里斯多福的男娼窟》(The Hustlers Grotto of Christopher Street)獲得《野性時代》(Yasei Jidai)雜誌第十屆新人文學獎。

〈補遺〉

凱瑟琳‧塔夫特(Catherine Taft),美國評論家、策展人及作家。現為LAXART視覺藝術中心副總監,曾於《藝術論壇》(Artforum)、《現代畫家》(Modern Painters)和藝術評論》(ArtReview)等眾多期刊發表文章,近年擔任紐約惠特尼美術館(Whitney Museum)助理策展人。

譯者簡介

官妍廷

輔仁大學英語系學士、荷蘭萊登大學藝術史碩士,主修當代藝術。承紐約大學東亞系李渝老師啟蒙,研究興趣為當代藝術中的流亡離散、文化轉譯,以及藝術、科技與科學的跨領域對話。譯有《藝術創作委託指南》、《錢暴後的暗處:操作下的21世紀藝術市場》等。其他譯作散見近年展覽論述、藝術家自述及評析文章。

名人/編輯推薦

「幾十年後,當人們回顧草間彌生的作品時,將會發現她對創作與無限的想法,是如此歷經磨難。」——馬克‧雅各布斯(Marc Jacobs),時尚設計師

「草間彌生的作品既複雜又簡單。這看似平行的兩個平面,有時在表面融合,有時又以輕柔但有力的姿態分離,她的作品就在這樣的交互作用中誕生。」——唐納‧賈德(Donald Judd),藝術家、草間彌生摯友

「滿滿的草間彌生作品躍然紙上……現在竟然還新增了藝術家的詩作!」——《哈潑時尚》(Harper's Bazaar)

「本書仍然是對這位極具魅力的藝術家最全面的研究成果……帶領讀者綜覽草間彌生的創作生涯,從1960年代在紐約的「乍現」行動,一路到近年的作品,涵蓋從繪畫到雕塑的多種媒材。不只如此,更首度集結藝術家本人詩作,與色彩繽紛的插圖、引人入勝的內文和對談相映成趣。」——「文化之旅」(TheCultureTrip.com)

「草間彌生憑藉一系列前衛電影、精心策畫的行為藝術和表演活動,在1960、70年代的紐約藝術圈走紅。她的前衛程度完全不遜於安迪沃荷。」——《藝術評論》年度百大藝術家(The Art Review Power 100)

「草間彌生是我們這個時代最具標誌性和革命性的藝術家之一,她不斷拓展性、無限、自我意象和強迫性重複等創作主題的邊界,從而享譽國際。本書即探索、記錄了這段她藉由各種媒材傳遞自身藝術視野的過程。」——《創意熱潮》(Creative Boom)

「包羅萬象、五彩繽紛,在這本書中享受藝術家不斷突破的作品吧!」——《詞彙表》(The Glossary)

「草間彌生毫無疑問是活傳奇。這本更新的專著圖文並茂,是了解這位傑出藝術家作品的絕佳指南。」——《薄荷日報》(Mint)

「一劑充滿創作靈感的強心針;就算只是放在桌上也好看。」——《Vogue》

「草間彌生的作品既複雜又簡單。這看似平行的兩個平面,有時在表面融合,有時又以輕柔但有力的姿態分離,她的作品就在這樣的交互作用中誕生。」——唐納‧賈德(Donald Judd),藝術家、草間彌生摯友

「滿滿的草間彌生作品躍然紙上……現在竟然還新增了藝術家的詩作!」——《哈潑時尚》(Harper's Bazaar)

「本書仍然是對這位極具魅力的藝術家最全面的研究成果……帶領讀者綜覽草間彌生的創作生涯,從1960年代在紐約的「乍現」行動,一路到近年的作品,涵蓋從繪畫到雕塑的多種媒材。不只如此,更首度集結藝術家本人詩作,與色彩繽紛的插圖、引人入勝的內文和對談相映成趣。」——「文化之旅」(TheCultureTrip.com)

「草間彌生憑藉一系列前衛電影、精心策畫的行為藝術和表演活動,在1960、70年代的紐約藝術圈走紅。她的前衛程度完全不遜於安迪沃荷。」——《藝術評論》年度百大藝術家(The Art Review Power 100)

「草間彌生是我們這個時代最具標誌性和革命性的藝術家之一,她不斷拓展性、無限、自我意象和強迫性重複等創作主題的邊界,從而享譽國際。本書即探索、記錄了這段她藉由各種媒材傳遞自身藝術視野的過程。」——《創意熱潮》(Creative Boom)

「包羅萬象、五彩繽紛,在這本書中享受藝術家不斷突破的作品吧!」——《詞彙表》(The Glossary)

「草間彌生毫無疑問是活傳奇。這本更新的專著圖文並茂,是了解這位傑出藝術家作品的絕佳指南。」——《薄荷日報》(Mint)

「一劑充滿創作靈感的強心針;就算只是放在桌上也好看。」——《Vogue》

目次

訪談 建畠晢與草間彌生對談,建畠晢

概述 草間彌生:人生回顧,蘿拉・霍普曼

焦點 〈壓迫意象〉,埃森市,一九六六年,烏多‧庫特曼

詩選 選自《一握之砂》,一九一〇年,石川啄木

書寫 草間彌生

補遺 奔向未來:草間彌生的二十一世紀,凱瑟琳‧塔夫特

註釋

年表

書目

典藏

索引

概述 草間彌生:人生回顧,蘿拉・霍普曼

焦點 〈壓迫意象〉,埃森市,一九六六年,烏多‧庫特曼

詩選 選自《一握之砂》,一九一〇年,石川啄木

書寫 草間彌生

補遺 奔向未來:草間彌生的二十一世紀,凱瑟琳‧塔夫特

註釋

年表

書目

典藏

索引

書摘/試閱

I. Fame 初試啼聲

草間彌生曾在一九六六年寫信給一位她在歐洲的畫廊老闆:「我必須非常努力創作,才能以前衛的姿態活躍於國際藝壇。」在草間漫長且產量驚人的藝術生涯之初,她就專注在一個看似不可能的目標——也就是像張開一張巨網一樣,讓自己眼中的世界能擴及至少半個地球,讓更多人看見。經過四十多年的努力,她終於成功了。

有種說法認為,許多二十世紀末的藝術家,他們的生活和藝術創作是無法分開的,對草間彌生來說也是如此;這不是種象徵性的說法,而是具體且發自內心的感受。草間彌生就是〈無限之網〉和那些圓點(polka dot),她將這兩個可互換的創作母題(motif)視為她的另一個自我(alterego)、她的標誌、她的專利和攻略世界的武器。草間所創作的無數作品,將象徵自己的網和圓點帶向世界;然而整體來說,這不過是她持續創作五十年不輟,極為自律、一心投入藝術所連帶產生的結果。

草間彌生的作品已經拓展到各種媒介,也觸及許多風格。她年輕時,在日本運用傳統日式和歐式兩種不同風格進行創作;到了一九六○年代,她以紐約為基地,創作許多繪畫、雕塑、拼貼、動態裝置、乍現行動,甚至包括一部電影,並在歐洲各地展出。她在一九七○年代初回到東京,持續創作繪畫和雕塑,同時也創作陶瓷作品;七○年代中,她開始嘗試長篇小說、短篇故事和詩歌。最近則是製作了一系列融合巨大充氣元素的大型裝置作品,並計畫創作一些具紀念性質的戶外雕塑。

草間彌生所有的視覺藝術作品,都有著同樣的視覺語彙,也就是細胞般密集、重複的圖案,幾乎無一例外,她稱之為「無限之網」,這些圖案可能是圓點、形似陽具的塊莖、郵政標籤或是乾燥的通心粉。從一九六○年代初期開始,草間一直將她對這些圖案的執著視為自我湮滅的手段;然而,不斷創作「無限之網」系列也代表她對個人風格的重申,是一種「我存在」的堅定宣言。草間以作品中重複得令人眼花且費工的複雜細節,在抹去自我的同時,完成藝術性的轉化;在其標誌性的圖案中,以一種看似矛盾的方式,重新確立自己的存在。

精神分析理論認為,連續性的重複行為是心理感受以象徵形式的回歸,草間彌生將她對「無限之網」及其變體,也就是堆疊陽具和圓點的執著,歸結於她的童年創傷。草間於一九二九年三月二十二日,出生在日本長野縣松本市一個富裕且保守的家庭,是四個孩子之中的老么。她的青春歲月在戰爭中度過,與此同時,此後困擾她一輩子的幻覺開始出現,她會看到光環出現在物體周圍,或是感到眼前彷彿蒙上一層布滿花紋的帷幕。草間記得她的第一幅畫作就出自此時,這一點非常重要,因為在她自己建構的藝術系譜中,從意象一直到創作過程,她的精神疾病就是她作品中各個面向的核心——這恰恰證明了她對於塑造自己藝術形象的掌控程度:對網狀/點狀圖案的偏執、超乎常人的創作能量與癲狂等延續整個生涯的特徵,早在她剛踏上藝術家之路時,就已經伴其左右。

草間彌生曾嘗試爬梳「無限之網」及圓點圖案的源頭,這可能可以回溯到她在十歲時,第一次出現幻覺的經歷:「有一天,我盯著桌布上的紅色花朵圖案,當我接著把目光移到天花板之後,我突然看見到處都是同樣的紅花:窗戶上、柱子上、房間裡、我的身上,甚至是整個宇宙。我感覺我的自我被消除了,我被拆解並歸返到無垠的永恆時間和絕對空間之中;這不是幻覺,而是我的現實─我嚇壞了,如果我不能從這裡逃走,我就會被紅花的咒語裹滿全身,然後死去。我沒有多想就跑向樓梯,往下一看,卻看到樓梯一階接著一階在我腳下消失,同時扯住我的腿,讓我從樓梯上摔下去,扭傷了腳。溶解與積累,增殖與分離;是一種無形宇宙中粒子解體、迴盪的感覺。」

草間彌生將自己出於執念而不斷使用的重複性筆法和圖案,以及變幻莫測的創作,包含數百件畫作、雕塑、物件,上千件素描、版畫、陶瓷作品,還有十九部中篇小說與詩集,都歸因於自己的神經質能量。草間在描述「無限之網」的創作過程時,描繪了一幅令人不寒而慄的畫面:一位藝術家的軀體被一股無法控制的力量所驅使,「我感覺自己像是行駛在高速公路上,或被放在無盡的輸送帶上,至死方休。」在她的描述中,她會不間斷的畫上四、五十個小時,「這就像是不停喝下幾千杯咖啡,或吃下幾千英尺長的通心粉,不管我願不願意,這都是為了延續我的慾望,並逃離所有感受和幻覺,直到我生命的盡頭。」

草間彌生的作品無疑在過去和現在都呈現出一種過分的偏執,但這絕非是無法駕馭的衝動所致。草間本人曾表示:「那些猶如我的正字標記的重複筆觸,到底是由病症造成,還是出於我的個人意志,這很難說。」她將自己的疾病視為一種創造力,同時——用她的話說——這也是一種「武器」,不僅可以用來度過生活的難關,還能留下藝術的印記。在草間的創作生涯中,她從未放棄過「控制」,甚至對她的疾病也是如此。了解草間的病症有助於我們理解她作品中的意象,但這並不是她的創作主題,只是驅使她創作的動力。

草間彌生接受的是日本畫的訓練,這種風格結合了日本傳統技法和材料,以及十九世紀歐洲的自然主義題材。到了一九五○年,她開始嘗試使用水彩、不透明水彩(gouache)和油畫來描繪更為抽象的自然形態。在接下來的兩年中,草間更頻繁的展出這類較為西化的作品,並在日本藝術界和精神病學界中獲得認可。其中有兩名研究者對草間相當感興趣,甚至將草間寫進他們的論文中,不過他們探究的不是她的疾病,而是其繪畫中的意涵。

從一九五一年到一九五七年前往美國前,草間彌生幾乎只專注於在紙上創作。在這些數量據信超過千件的作品中,圓點和「無限之網」的圖樣,從源於觀察自然而後風格化的圖案,逐漸發展為獨立的抽象圖形。

草間彌生早期的作品優雅又柔和,雖然它們的圖案簡約且非常抽象,其主題仍與大自然中的物體有關, 例如〈宇宙〉(Cosmos)、〈心〉(Heart)或〈花朵〉(Flower)。草間在淡藍色或玫瑰色背景中,使用不規則的黑色墨點;或是以網狀墨線纏繞細膩的白色小球,讓它看起來就像氣球般漂浮在炭黑色的背景上─這些作品正是草間踏入美國藝壇的「敲門磚」。

一九五五年,草間還在日本時,以三幅作品入選了布魯克林博物館第二十屆國際水彩畫雙年展(Brooklyn Museum 20th International Watercolour Biennial); 同年稍晚,草間開始寫信給藝術家喬治亞.歐姬芙,並隨信附上了十四件紙上作品。一位年輕、沒沒無聞又不會說英語的藝術家,和這位隱居的美國女性前輩畫家毫無瓜葛,竟然會做出這樣的舉動,實在是有些出人意表;但這位野心勃勃且決心要移民美國的藝術家,絕非等閒之輩。草間認為,追求功成名就勢在必行,因此她以近乎「科學」的方式精心「挑選」出歐姬芙,因為她不但是舉世聞名的藝術家,還是一位女性。在寫給這位前輩藝術家的信中,草間並未著墨於自己的作品,而是請歐姬芙提供在曼哈頓找到藝術經紀人的具體建議。草間在信中寫道:「我衷心希望能向紐約的畫商展示我的作品,對此我相當樂觀。」歐姬芙有所保留的表達了對草間水彩畫作品的評價,更不建議她前往紐約發展,但也給了乾脆的建議:「就把你的畫夾在腋下,拿給你覺得可能會有興趣的人看吧。」此外,她還補充:「我不懂你為何如此渴望在這裡展示你的畫作,但還是祝你好運。」

草間彌生曾在一九六六年寫信給一位她在歐洲的畫廊老闆:「我必須非常努力創作,才能以前衛的姿態活躍於國際藝壇。」在草間漫長且產量驚人的藝術生涯之初,她就專注在一個看似不可能的目標——也就是像張開一張巨網一樣,讓自己眼中的世界能擴及至少半個地球,讓更多人看見。經過四十多年的努力,她終於成功了。

有種說法認為,許多二十世紀末的藝術家,他們的生活和藝術創作是無法分開的,對草間彌生來說也是如此;這不是種象徵性的說法,而是具體且發自內心的感受。草間彌生就是〈無限之網〉和那些圓點(polka dot),她將這兩個可互換的創作母題(motif)視為她的另一個自我(alterego)、她的標誌、她的專利和攻略世界的武器。草間所創作的無數作品,將象徵自己的網和圓點帶向世界;然而整體來說,這不過是她持續創作五十年不輟,極為自律、一心投入藝術所連帶產生的結果。

草間彌生的作品已經拓展到各種媒介,也觸及許多風格。她年輕時,在日本運用傳統日式和歐式兩種不同風格進行創作;到了一九六○年代,她以紐約為基地,創作許多繪畫、雕塑、拼貼、動態裝置、乍現行動,甚至包括一部電影,並在歐洲各地展出。她在一九七○年代初回到東京,持續創作繪畫和雕塑,同時也創作陶瓷作品;七○年代中,她開始嘗試長篇小說、短篇故事和詩歌。最近則是製作了一系列融合巨大充氣元素的大型裝置作品,並計畫創作一些具紀念性質的戶外雕塑。

草間彌生所有的視覺藝術作品,都有著同樣的視覺語彙,也就是細胞般密集、重複的圖案,幾乎無一例外,她稱之為「無限之網」,這些圖案可能是圓點、形似陽具的塊莖、郵政標籤或是乾燥的通心粉。從一九六○年代初期開始,草間一直將她對這些圖案的執著視為自我湮滅的手段;然而,不斷創作「無限之網」系列也代表她對個人風格的重申,是一種「我存在」的堅定宣言。草間以作品中重複得令人眼花且費工的複雜細節,在抹去自我的同時,完成藝術性的轉化;在其標誌性的圖案中,以一種看似矛盾的方式,重新確立自己的存在。

精神分析理論認為,連續性的重複行為是心理感受以象徵形式的回歸,草間彌生將她對「無限之網」及其變體,也就是堆疊陽具和圓點的執著,歸結於她的童年創傷。草間於一九二九年三月二十二日,出生在日本長野縣松本市一個富裕且保守的家庭,是四個孩子之中的老么。她的青春歲月在戰爭中度過,與此同時,此後困擾她一輩子的幻覺開始出現,她會看到光環出現在物體周圍,或是感到眼前彷彿蒙上一層布滿花紋的帷幕。草間記得她的第一幅畫作就出自此時,這一點非常重要,因為在她自己建構的藝術系譜中,從意象一直到創作過程,她的精神疾病就是她作品中各個面向的核心——這恰恰證明了她對於塑造自己藝術形象的掌控程度:對網狀/點狀圖案的偏執、超乎常人的創作能量與癲狂等延續整個生涯的特徵,早在她剛踏上藝術家之路時,就已經伴其左右。

草間彌生曾嘗試爬梳「無限之網」及圓點圖案的源頭,這可能可以回溯到她在十歲時,第一次出現幻覺的經歷:「有一天,我盯著桌布上的紅色花朵圖案,當我接著把目光移到天花板之後,我突然看見到處都是同樣的紅花:窗戶上、柱子上、房間裡、我的身上,甚至是整個宇宙。我感覺我的自我被消除了,我被拆解並歸返到無垠的永恆時間和絕對空間之中;這不是幻覺,而是我的現實─我嚇壞了,如果我不能從這裡逃走,我就會被紅花的咒語裹滿全身,然後死去。我沒有多想就跑向樓梯,往下一看,卻看到樓梯一階接著一階在我腳下消失,同時扯住我的腿,讓我從樓梯上摔下去,扭傷了腳。溶解與積累,增殖與分離;是一種無形宇宙中粒子解體、迴盪的感覺。」

草間彌生將自己出於執念而不斷使用的重複性筆法和圖案,以及變幻莫測的創作,包含數百件畫作、雕塑、物件,上千件素描、版畫、陶瓷作品,還有十九部中篇小說與詩集,都歸因於自己的神經質能量。草間在描述「無限之網」的創作過程時,描繪了一幅令人不寒而慄的畫面:一位藝術家的軀體被一股無法控制的力量所驅使,「我感覺自己像是行駛在高速公路上,或被放在無盡的輸送帶上,至死方休。」在她的描述中,她會不間斷的畫上四、五十個小時,「這就像是不停喝下幾千杯咖啡,或吃下幾千英尺長的通心粉,不管我願不願意,這都是為了延續我的慾望,並逃離所有感受和幻覺,直到我生命的盡頭。」

草間彌生的作品無疑在過去和現在都呈現出一種過分的偏執,但這絕非是無法駕馭的衝動所致。草間本人曾表示:「那些猶如我的正字標記的重複筆觸,到底是由病症造成,還是出於我的個人意志,這很難說。」她將自己的疾病視為一種創造力,同時——用她的話說——這也是一種「武器」,不僅可以用來度過生活的難關,還能留下藝術的印記。在草間的創作生涯中,她從未放棄過「控制」,甚至對她的疾病也是如此。了解草間的病症有助於我們理解她作品中的意象,但這並不是她的創作主題,只是驅使她創作的動力。

草間彌生接受的是日本畫的訓練,這種風格結合了日本傳統技法和材料,以及十九世紀歐洲的自然主義題材。到了一九五○年,她開始嘗試使用水彩、不透明水彩(gouache)和油畫來描繪更為抽象的自然形態。在接下來的兩年中,草間更頻繁的展出這類較為西化的作品,並在日本藝術界和精神病學界中獲得認可。其中有兩名研究者對草間相當感興趣,甚至將草間寫進他們的論文中,不過他們探究的不是她的疾病,而是其繪畫中的意涵。

從一九五一年到一九五七年前往美國前,草間彌生幾乎只專注於在紙上創作。在這些數量據信超過千件的作品中,圓點和「無限之網」的圖樣,從源於觀察自然而後風格化的圖案,逐漸發展為獨立的抽象圖形。

草間彌生早期的作品優雅又柔和,雖然它們的圖案簡約且非常抽象,其主題仍與大自然中的物體有關, 例如〈宇宙〉(Cosmos)、〈心〉(Heart)或〈花朵〉(Flower)。草間在淡藍色或玫瑰色背景中,使用不規則的黑色墨點;或是以網狀墨線纏繞細膩的白色小球,讓它看起來就像氣球般漂浮在炭黑色的背景上─這些作品正是草間踏入美國藝壇的「敲門磚」。

一九五五年,草間還在日本時,以三幅作品入選了布魯克林博物館第二十屆國際水彩畫雙年展(Brooklyn Museum 20th International Watercolour Biennial); 同年稍晚,草間開始寫信給藝術家喬治亞.歐姬芙,並隨信附上了十四件紙上作品。一位年輕、沒沒無聞又不會說英語的藝術家,和這位隱居的美國女性前輩畫家毫無瓜葛,竟然會做出這樣的舉動,實在是有些出人意表;但這位野心勃勃且決心要移民美國的藝術家,絕非等閒之輩。草間認為,追求功成名就勢在必行,因此她以近乎「科學」的方式精心「挑選」出歐姬芙,因為她不但是舉世聞名的藝術家,還是一位女性。在寫給這位前輩藝術家的信中,草間並未著墨於自己的作品,而是請歐姬芙提供在曼哈頓找到藝術經紀人的具體建議。草間在信中寫道:「我衷心希望能向紐約的畫商展示我的作品,對此我相當樂觀。」歐姬芙有所保留的表達了對草間水彩畫作品的評價,更不建議她前往紐約發展,但也給了乾脆的建議:「就把你的畫夾在腋下,拿給你覺得可能會有興趣的人看吧。」此外,她還補充:「我不懂你為何如此渴望在這裡展示你的畫作,但還是祝你好運。」

主題書展

更多

主題書展

更多書展購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。