定價

:NT$ 350 元優惠價

:90 折 315 元

領券後再享88折起

領

團購優惠券A

8本以上且滿1500元

再享89折,單本省下35元

再享89折,單本省下35元

領

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

可得紅利積點:9 點

相關商品

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

商品簡介

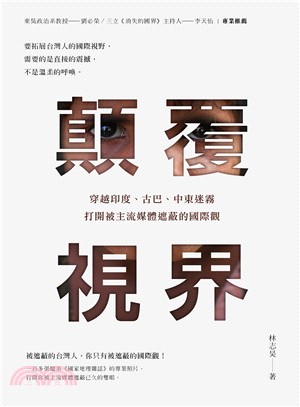

被遮蔽的台灣人,你只有被遮蔽的國際觀!

一百多張媲美《國家地理雜誌》的專業照片,打開你被主流媒體遮蔽已久的雙眼。

要拓展台灣人的國際視野,需要的是直接的震撼,不是溫柔的呼喚。

台灣人眼中的「老外」,其實只有「白人」,而且還是居住在北美洲與歐洲的白人。即使是融合西班牙與美洲文化的拉丁美洲白人,在台灣人眼中,也只有橫行在墨西哥和哥倫比亞的毒梟,以及威風八面的巴西足球隊。

對台灣人而言,其他地區的人們大多是落後、貧窮、甚至骯髒的。

台灣人的視野,到底被什麼給遮蔽了?

在歐美主流媒體塑造的層層迷霧下,這世上有三個地區,長期被台灣人誤解:

一想到印度,直覺反應就是貧窮、落後、性侵與不平等,卻完全忽視這個國家正在進行的對外開放強化製造業政策,未來會對台灣的產業結構造成多大的衝擊。而台北女性在夜店被「撿屍」的機率,其實遠高於外國遊客在印度被強暴的機率。

一想到古巴,除了令人欽佩的棒球實力,就是停留在革命與共產的年代、雪茄與卡斯楚。其實,我們完全不知道,古巴和台灣在各方面都有著令人訝異的相似性。而它令人羨慕的免費醫療與教育制度、糧食革命與能源革命,更是深受國際肯定,堪稱全球永續治理的典範。

一想到中東,除了永不止息的戰火,就是四處亂竄的恐怖份子。然而,這個地方有著非常和善的人民,他們樂善好施、善待外邦。而伊斯蘭教義中的「聖戰」(Jihad),真正的意義是與自己內心的私慾作戰,並不是發動恐怖攻擊。

作者身兼攝影愛好者與國際觀察者,透過理性的分析、感性的鏡頭,帶領讀者深入這三個地區。藉由媲美《國家地理雜誌》的專業攝影,以及深入淺出的國際政治分析,長期被弱智媒體遮蔽雙眼的台灣人將會發現,這些地區不但有著遠比歐美社會更良好的治安以及更和善的人民,未來的動態更有可能牽動亞洲與世界格局,進而對台灣的未來發展帶來嶄新的啟示。

每一張照片的背後,都可以激發出更多同理心與反省;而這當中,有我們需要省思的,也有我們需要學習的。

【特別收錄】人手一機的年代,關於攝影,你不可不知的眉眉角角。

東吳政治系教授 劉必榮

三立《消失的國界》主持人 李天怡

專業推薦

一百多張媲美《國家地理雜誌》的專業照片,打開你被主流媒體遮蔽已久的雙眼。

要拓展台灣人的國際視野,需要的是直接的震撼,不是溫柔的呼喚。

台灣人眼中的「老外」,其實只有「白人」,而且還是居住在北美洲與歐洲的白人。即使是融合西班牙與美洲文化的拉丁美洲白人,在台灣人眼中,也只有橫行在墨西哥和哥倫比亞的毒梟,以及威風八面的巴西足球隊。

對台灣人而言,其他地區的人們大多是落後、貧窮、甚至骯髒的。

台灣人的視野,到底被什麼給遮蔽了?

在歐美主流媒體塑造的層層迷霧下,這世上有三個地區,長期被台灣人誤解:

一想到印度,直覺反應就是貧窮、落後、性侵與不平等,卻完全忽視這個國家正在進行的對外開放強化製造業政策,未來會對台灣的產業結構造成多大的衝擊。而台北女性在夜店被「撿屍」的機率,其實遠高於外國遊客在印度被強暴的機率。

一想到古巴,除了令人欽佩的棒球實力,就是停留在革命與共產的年代、雪茄與卡斯楚。其實,我們完全不知道,古巴和台灣在各方面都有著令人訝異的相似性。而它令人羨慕的免費醫療與教育制度、糧食革命與能源革命,更是深受國際肯定,堪稱全球永續治理的典範。

一想到中東,除了永不止息的戰火,就是四處亂竄的恐怖份子。然而,這個地方有著非常和善的人民,他們樂善好施、善待外邦。而伊斯蘭教義中的「聖戰」(Jihad),真正的意義是與自己內心的私慾作戰,並不是發動恐怖攻擊。

作者身兼攝影愛好者與國際觀察者,透過理性的分析、感性的鏡頭,帶領讀者深入這三個地區。藉由媲美《國家地理雜誌》的專業攝影,以及深入淺出的國際政治分析,長期被弱智媒體遮蔽雙眼的台灣人將會發現,這些地區不但有著遠比歐美社會更良好的治安以及更和善的人民,未來的動態更有可能牽動亞洲與世界格局,進而對台灣的未來發展帶來嶄新的啟示。

每一張照片的背後,都可以激發出更多同理心與反省;而這當中,有我們需要省思的,也有我們需要學習的。

【特別收錄】人手一機的年代,關於攝影,你不可不知的眉眉角角。

東吳政治系教授 劉必榮

三立《消失的國界》主持人 李天怡

專業推薦

作者簡介

輔仁大學新聞傳播學系學士,東吳大學政治研究所國際關係組碩士。研究所時期專攻國際關係與中國外交,曾任財經媒體文字記者,現於外商資產管理公司負責投資企劃與媒體公關,學經歷遍及新聞、政治、中國外交、國際關係、資產管理。平日熱愛攝影、旅遊、羽球與閱讀,持續關注國際關係、資源分配、糧食正義、公民意識等議題。

2011年,他與劉必榮教授合作出版了《世界地圖就是你的財富版圖:掌握國際觀,獲利更可觀》。此書榮登「2011年博客來商業理財類Top50」暢銷書,同時也是「博客來高中生書店Top20暢銷書」。另著有《環印度洋大商機:跟著強權投資新市場》。

身為攝影愛好者與國際觀察者,影像與文字對他有著互補的魔力。他認為:「文字可以補充影像闕漏的訊息,影像更可以強化文字無法描繪的真實體驗。但是,要怎麼拍攝才能不致落入一般旅遊雜記的俗套呢?我也必須鍛鍊自己的觀察力,甚至提升相關知識背景,才能帶領大家在國外看到平常台灣看不到、甚至接觸不到的事物。」

也因此,有了他的第三本著作《顛覆視界》。

2011年,他與劉必榮教授合作出版了《世界地圖就是你的財富版圖:掌握國際觀,獲利更可觀》。此書榮登「2011年博客來商業理財類Top50」暢銷書,同時也是「博客來高中生書店Top20暢銷書」。另著有《環印度洋大商機:跟著強權投資新市場》。

身為攝影愛好者與國際觀察者,影像與文字對他有著互補的魔力。他認為:「文字可以補充影像闕漏的訊息,影像更可以強化文字無法描繪的真實體驗。但是,要怎麼拍攝才能不致落入一般旅遊雜記的俗套呢?我也必須鍛鍊自己的觀察力,甚至提升相關知識背景,才能帶領大家在國外看到平常台灣看不到、甚至接觸不到的事物。」

也因此,有了他的第三本著作《顛覆視界》。

目次

推薦序:看世界的第六種方法 劉必榮

寫在前面:被遮蔽的台灣人

印度――驚奇繽紛又對比強烈的彩色國度

印度=咖哩、瑜伽、寶萊塢?

西方媒體塑造了台灣對印度的認知

印度社會對女性「不公」的原因

你不知道的印度=你不知道的台灣

再過不到一個世代,亞洲就變了

【穿越鏡頭的感動】

恆河畔的生命震撼

烏煙瘴氣與繽紛亮麗

總在孩子的眼神中找到新世界

殖民風情是什麼?

斷垣殘壁中尋找生命力

泰姬瑪哈的夢幻與真實

寶萊塢的華麗與殘酷

求解脫?求真理?

印度男與女

古巴――強權夾縫中淬煉出的意志之國

古巴與台灣的交集:棒球?

台灣與古巴:相同背景,兩種命運

教科書不寫、媒體也不報的美古恩仇錄

一國兩幣:古巴特色能維繫多久?

美古探戈曲終人未散

當革命成為一種消費:切•格瓦拉是喜是悲?

古巴模式:台灣未來的發展藍圖?

【穿越鏡頭的感動】

音樂與舞蹈

老爺車博物館

革命之城哈瓦那

蘭姆、雪茄與殖民悲歌

殖民經濟下的南方風情

轉角遇到海明威

連巨人都不敢招惹的硬頸精神

中東――長期被扭曲誤解的伊斯蘭文化

誰的言論自由?誰是恐怖份子?

穆斯林是全球未來新增人口主力

英美外交政策造成今日中東的衝突

伊斯蘭國象徵西方國家的中東治理崩毀

和善的穆斯林

被誤解的「聖戰」

【穿越鏡頭的感動】

笑容隨處可見

鄂圖曼的榮耀黃昏

伊斯蘭建築經典

在小亞細亞尋找羅馬

歐亞交界的帝國風華

歐洲最佳旅遊國度?

所謂的「北非風情」

羅馬帝國在北非

迦太基,消失的榮耀

撒哈拉沙漠的阻礙

法老面前,穆罕默德先靠邊?

尼羅河之夢

特別收錄:關於攝影,你不可不知的眉角

數位攝影時代――我們要開發的不是器材,而是大腦

數位盲從時代――你看到什麼,取決於內心,不是雙眼

攝影之眼――攝影是主動看見別人,不是巴望被看見

小確幸的攝影風格――網路世界成為失意人與空想者的流連之地

鬧中取靜――拒絕被外人引導攝影視野

攝影禮節――別在拍攝過程中成為他人的負擔

用攝影說故事――充實知識,才能創造別人拍不出的題材

寫在前面:被遮蔽的台灣人

印度――驚奇繽紛又對比強烈的彩色國度

印度=咖哩、瑜伽、寶萊塢?

西方媒體塑造了台灣對印度的認知

印度社會對女性「不公」的原因

你不知道的印度=你不知道的台灣

再過不到一個世代,亞洲就變了

【穿越鏡頭的感動】

恆河畔的生命震撼

烏煙瘴氣與繽紛亮麗

總在孩子的眼神中找到新世界

殖民風情是什麼?

斷垣殘壁中尋找生命力

泰姬瑪哈的夢幻與真實

寶萊塢的華麗與殘酷

求解脫?求真理?

印度男與女

古巴――強權夾縫中淬煉出的意志之國

古巴與台灣的交集:棒球?

台灣與古巴:相同背景,兩種命運

教科書不寫、媒體也不報的美古恩仇錄

一國兩幣:古巴特色能維繫多久?

美古探戈曲終人未散

當革命成為一種消費:切•格瓦拉是喜是悲?

古巴模式:台灣未來的發展藍圖?

【穿越鏡頭的感動】

音樂與舞蹈

老爺車博物館

革命之城哈瓦那

蘭姆、雪茄與殖民悲歌

殖民經濟下的南方風情

轉角遇到海明威

連巨人都不敢招惹的硬頸精神

中東――長期被扭曲誤解的伊斯蘭文化

誰的言論自由?誰是恐怖份子?

穆斯林是全球未來新增人口主力

英美外交政策造成今日中東的衝突

伊斯蘭國象徵西方國家的中東治理崩毀

和善的穆斯林

被誤解的「聖戰」

【穿越鏡頭的感動】

笑容隨處可見

鄂圖曼的榮耀黃昏

伊斯蘭建築經典

在小亞細亞尋找羅馬

歐亞交界的帝國風華

歐洲最佳旅遊國度?

所謂的「北非風情」

羅馬帝國在北非

迦太基,消失的榮耀

撒哈拉沙漠的阻礙

法老面前,穆罕默德先靠邊?

尼羅河之夢

特別收錄:關於攝影,你不可不知的眉角

數位攝影時代――我們要開發的不是器材,而是大腦

數位盲從時代――你看到什麼,取決於內心,不是雙眼

攝影之眼――攝影是主動看見別人,不是巴望被看見

小確幸的攝影風格――網路世界成為失意人與空想者的流連之地

鬧中取靜――拒絕被外人引導攝影視野

攝影禮節――別在拍攝過程中成為他人的負擔

用攝影說故事――充實知識,才能創造別人拍不出的題材

書摘/試閱

寫在前面:被遮蔽的台灣人

無庸置疑,我們生活在資訊最開放的時代。

但無可否認,我們也生活在視野最封閉的時代。

這種情形,在台灣尤其明顯。

我們擁有全球密度最高的新聞頻道,但媒體報導的訊息卻被大陸遊客譏為「地方新聞」。我們號稱擁有跟世界接軌的資訊環境,但走入書店,最大宗的語言工具書只有英語和日語。更不用說電子媒體就算報導國際新聞,多數也只集中在社會事件;不但沒有讓觀眾從中獲得新知,更沒有讓民眾的生活品質與視野獲得等量提升。

相關的批評所在多有,但那些贅言片語並不是我們要討論的重點。如果說,今日台灣人缺乏國際觀的現實都是媒體造就的,也未免太高估媒體的影響力,並低估了自己的學習力與判斷力。

最明顯的例子就是,近年來台灣終於有了一些分析國際新聞與國際事件的特別節目。這些節目之所以特別,除了主持人的資歷與功力之外,更重要的是,透過適當的剪接與說明,他們在節目中傳遞出來的訊息竟能引起眾人討論。可見對國人來說,缺乏的不是學習能力,更不是學習動機,而是學習管道;或者說,雖然有了這樣的管道,但是目前在社會上都還「不成氣候」。

在一個號稱資訊開放的社會中,「缺乏學習管道」這幾個字聽起來多麼反諷!

但反過來看,如果有了管道,卻還不成氣候,原因就值得玩味了。

過去三年內,我曾寫過兩本書。一本是探討如何從國際地緣政治的變化,掌握投資機會;另一本是以中國和美國的競合為主軸,把焦點放在環印度洋周邊的發展與投資契機。這兩本書的共同主軸是:大國之間的地緣競爭,會改變自身與周邊國家的投資關係。前一本書較偏重一般概念的敘述,特色是簡單易懂;第二本則聚焦在單一地區的成因與分析,特色是深入多元。然而,根據實際的統計,前者有幸成為暢銷書,後者的銷售量卻遠遠無法跟前者相比。可見雖然是同一位作者、同一家出版社,即使是同樣的主題,但只要內容談得再深入一點,就會面臨市場的嚴重挑戰。

都是媒體的錯?

我相信,若不是有一種一成不變或根深柢固的印象,這種落差不會出現。這也代表著,對於「國際觀」這種事,台灣讀者需要的是觀念上被震撼、被顛覆的「刺激」,而不是在知識上被開拓,或是被嚴肅地「教育」。好比說,當以色列在巴勒斯坦濫殺無辜時,我們的媒體雖然會報導加薩走廊的紛爭,卻都只聚焦在事件的描繪,而非事件的分析。又譬如,當聯合國在2014年11月再度以懸殊的票數「要求」美國解除對古巴的禁運時,我們的媒體連隻字片語也沒有;但是,對於聯合國要求俄羅斯退出克里米亞與東烏克蘭的衝突時,我們的媒體卻跟著西方通訊社的觀點,一起對俄羅斯提出批評。

再舉一例,就可以發現台灣媒體在國際新聞上的報導觀點有多麼偏頗、多麼被動。2015年3月,以色列總理納坦雅胡在美國國會發表演說,我們的媒體就算有報導,也只是把焦點放在納坦雅胡與白宮為此翻臉的事件上,而非思考納坦雅胡為了求得勝選,寧願選擇釋放仇恨語言,也不願理性對待以巴紛爭,進而導致白宮重新審視美以關係。由此可見,對於所謂的國際新聞,台灣媒體不但在篩選上有習以為常的盲點,在報導上更缺乏有意識的客觀反省。

即使把場景拉回亞洲,也是一樣。譬如在印度新任總理莫迪就要悄悄取代習近平、成為全球各國政要爭相拉攏的對象時,我們的媒體不但不報導,而且對這個國家的描繪仍集中在強姦案等社會事件上。同樣地,就算即將在2016年正式成立「東協經濟共同體」,但我們的媒體對於東協與FTA的相關報導,卻只聚焦在中韓簽定FTA後對台灣的衝擊,絲毫不提東協各國近年在國際經貿場合如何分合進擊,甚至還結合中美等大國共同簽訂貿易合作協定,對台灣相關產業產生什麼影響,也絲毫不提政府與民間在政策和轉型上應該有何應對之道。

甚至,在中國主導的「亞洲基礎設施投資銀行」(簡稱亞投行)議題上,台灣媒體報導的重點,依舊只能停留在台灣入會名稱爭議、中國在國際事務上得分而美國卻被動跳腳等相當粗淺的層次上,完全忽略中國早已透過「一帶一路」戰略,搭配絲路基金與亞投行、金磚四國開發銀行與上海合作組織開發銀行等機構,親自在國際上打造金融、經貿與制度的遊戲規則;更別提這樣的規則已被西方強權默認,進而在未來將深刻影響台灣人的生活與前途。

當然,更不用提在這樣的趨勢下,美國、中國與印度的金三角,未來即將取代傳統的美國、日本與澳洲同盟,在亞洲安全事務上扮演更大的主導角色。在這個議題層次上,台灣媒體的報導甚至是零。這種號稱自由開放、其實封閉停滯的視野,就跟我們的政客明明在內政與外交上都緊抓著美日的大腿不放、對內卻還要聲稱台灣是主權獨立的國家一樣地荒謬。

因循這樣的習性與認知,我們自然也會犯下一些對外人來說相當粗淺、甚至荒謬的錯誤。譬如一想到非洲,我們直覺就聯想到那是充斥饑荒與疾病的黑暗大陸,完全忽略那裡是全球經濟成長最快的一個區域。一想到印度,我們就認為對方是阿三,完全不理會這個國家正在進行的對外開放強化製造業政策,未來會對台灣的產業結構造成多大的衝擊。一想到中東,我們就認為那裡到處是炸彈與戰爭,完全漠視海灣地區與土耳其最近在國際交通與新能源上的成就與突破。而一想到以色列,我們就認為那裡是創新與堅忍之地,完全忽略這個國家如何藉著在巴勒斯坦與戈蘭高地等屯墾區的擴張,掠奪周邊國家的水資源,進而打造出強勁的國防與營建業基礎。至於一想到伊斯蘭教,我們不但在口頭上還是稱它為「回教」,更不由自主地將它與恐怖主義連結,忽略了西方國家過去在這個地區種種不公平的外交政策。

於是,我們眼中的「老外」,其實只有「白人」,而且還是居住在北美洲與歐洲的白人。即使是融合西班牙與美洲文化的拉丁美洲白人,我們先想到的也絕不會是古巴的經濟改革與永續奇蹟,更不會是南美各國的經濟與社會改革;取而代之的,反而是橫行在墨西哥與哥倫比亞的毒梟,以及威風八面的巴西與阿根廷足球隊。

至於其他地區的人們,都是落後、貧窮、甚至骯髒的。所以,我們不會稱呼他們「老外」。

我們到底被什麼給遮蔽了?

如果繼續因循這樣的觀念,我們未來要付出什麼樣的代價呢?

即使已經進入21世紀,我們對其他發展中國家的印象為什麼幾乎還停留在20世紀、甚至19世紀呢?在這樣的觀念下,現在就連氣象預報,不少國人也選擇信任CNN這個「新聞媒體」,而非比CNN更專業、更瞭解台灣地質與氣候生態的「中央氣象局」。可見,若是要拓展台灣人的國際視野,需要的是直接的震撼,而不是溫柔的呼喚。之所以稱為「震撼」,是因為它可以挑戰國人在傳統上對於特定事務既有的認知、甚至是不可動搖的底線;而形塑這層認知與底線的推手,一個是訊息來源端的歐美通訊社與媒體,另一個則是訊息接收端的台灣媒體與民眾。當這兩端其中一個充斥自大與偏見、另一個又陷入盲目與被動時,就該是給大家來一場震撼的時候了。

這本書的出版目的即在於此。

不可否認,到目前為止,台灣人的世界觀都是受歐美通訊社主宰。台灣媒體報導的國際新聞,充其量只是直接翻譯報導,並不會對事件有任何縝密的分析與反思,或是直接挑戰新聞的來源。而在讀者眼中,這樣的訊息接收久了,也很自然而然地以為這個世界就是長這樣。而且,這樣的認知長期形塑了我們的外交與經貿決策,連帶也影響到我們對待其他國家的態度。

是體驗,是嘗試,也是反思

譬如,同樣都是主權爭議,2013年菲律賓侵犯我國領海時,政府與民間同仇敵愾。但是,對於日本侵犯釣魚台,我們的政府與民間卻是從上到下一片裝聾作啞。

我相信一定有人認為,咱們之所以保持沉默,是因為日本國力比我們強大許多,不宜對日本盲目躁進,必須以談判與智慧取勝。因此,基於同樣的邏輯,當比我們弱小的菲律賓海巡船隻在公海上開槍射殺我國漁民時,我們的媒體、名嘴與民代就可以對菲律賓大呼小叫,甚至還主張國軍應該對菲律賓進行軍事懲罰。從什麼時候起,台灣變成一個恃強凌弱的國家?若是如此,我們又有什麼道德上的正當性,在國際場合控訴來自強權的打壓?

對國際事務無知所造成的自卑與自大,已經成為台灣人處理國際事務時的一大特點。

我們該怎麼解釋這種行為落差呢?

再譬如,當台灣在2016年就要邁入人口負成長的當下,對於開放外國高階技術人員與低階勞工的措施,為何民間只歡迎前者,卻不歡迎後者?這種落差,是因為我們認為高階技術人員多來自歐美,而低階勞工人員多來自東南亞與中國大陸?還是因為我們認為台灣未來只需要高階的研發與技術人才,不再需要低階的勞工或看護人才呢?

這些驕矜自滿都跟我們長期對世界的認知有關,尤其對於開發中國家的人民與政府,我們的觀念還停留在1990年代亞洲四小龍最光輝的時期;渾然不知過去這二十幾年下來,在許多開發中國家眼裡,台灣早已不是它們學習的對象。

相對於以歐美為主的白人世界,以及我們自己對亞洲四小龍的親切感,對台灣媒體而言,這世界的其他地方幾乎已成為一片不毛之地;其中南亞的印度、以伊斯蘭文化為主的中東世界、加勒比海的古巴,就是長期以來被台灣媒體醜化的區域。受歐美主流媒體的影響,我們對中東地區的信仰、文化與社會早已帶著有色鏡片觀看;對於印度,我們至今仍以「阿三」稱之;而對於遙遠的加勒比海古巴,我們的印象更只停留在革命與共產的年代。這三個地方長期被西方主流媒體扭曲,而這種扭曲也被台灣媒體原封不動地接受,因此造成台灣民眾對這三個地方的醜化與誤解。

相較於對這個世界的盲目,我們在實際生活中卻又希望世界各地能「看見台灣」,這種心態該怎麼解讀?

靜下來看,若能拋開西方主流媒體的有色鏡片,重新觀看這個世界,我們就會發現,這些國家與區域不但有著遠比歐美地區更良好的治安與更和善的人民,他們未來的動態更有可能會牽動亞洲與世界格局,進而對台灣的未來發展帶來嶄新的啟示。譬如古巴成功的永續發展政策,適合現在社會氛圍偏左、同時也躍躍欲試的台灣嗎?而中東地區長期以來缺乏有效的理解與對話,對同樣身處列強利益交會點的台灣又有什麼啟示?至於印度的東向政策與「Made in India」策略,對於已經邁入人口老化的台灣又會帶來什麼衝擊?

同時,當美國開始放鬆對古巴的管制與禁運時,美國重返加勒比海與中南美洲的動作,對中國在中南美洲進行的深耕布局又有何影響?在印度因各方強權的拉攏而成為亞洲新星的同時,台灣有沒有利用的空間?甚至,當伊斯蘭國在中東與北非各地進行收編與破壞時,是否意味著西方長期在中東的政策已經面臨結構性的破壞?這樣的結果對油價與美元的未來又有什麼改變?中國的一帶一路計畫,有沒有機會因此取代傳統的英美外交政策,進入中東世界的棋盤內?投資人的口袋又會因此有什麼影響?

透過影像與文字,我嘗試在本書中回答上述種種問題。行走在這些台灣媒體不願報導的國度裡,真實的體驗其實比想像中還要來得巨大,收穫當然也超乎想像,我也因此更堅定了要將國際觀教育深耕台灣的決心。書中每一張照片的背後,都可以激發出更多同理心與反省。因為我們終會明白,即使相隔遙遠,彼此的遭遇竟是如此雷同。

更重要的是,透過鏡頭看世界,可以好好訓練自己的觀察力,並且好好開發大腦的想像力,順便反思自己在這個時代中所處的位置。這種人生,其實不只是爽而已。

身為攝影愛好者與國際觀察者,影像與文字對我有著互補的魔力。文字可以補充影像闕漏的訊息,影像更可以強化文字無法描繪的真實體驗。但是,要怎麼拍攝才能不致落入一般旅遊雜記的俗套呢?我也必須鍛鍊自己的觀察力,甚至提升相關知識背景,才能帶領大家在國外看到平常台灣看不到、甚至接觸不到的事物。

因此,除了透過影像來對照國人對印度、古巴與中東的反思,我也特別將攝影相關的篇幅放在最後,期許在人手一機的年代,有更多人能以實際操作與體驗的方式,透過鏡頭去認識這個世界。不帶扭曲,不帶醜化,只有真實。

若真如此,也算是功德一件。

無庸置疑,我們生活在資訊最開放的時代。

但無可否認,我們也生活在視野最封閉的時代。

這種情形,在台灣尤其明顯。

我們擁有全球密度最高的新聞頻道,但媒體報導的訊息卻被大陸遊客譏為「地方新聞」。我們號稱擁有跟世界接軌的資訊環境,但走入書店,最大宗的語言工具書只有英語和日語。更不用說電子媒體就算報導國際新聞,多數也只集中在社會事件;不但沒有讓觀眾從中獲得新知,更沒有讓民眾的生活品質與視野獲得等量提升。

相關的批評所在多有,但那些贅言片語並不是我們要討論的重點。如果說,今日台灣人缺乏國際觀的現實都是媒體造就的,也未免太高估媒體的影響力,並低估了自己的學習力與判斷力。

最明顯的例子就是,近年來台灣終於有了一些分析國際新聞與國際事件的特別節目。這些節目之所以特別,除了主持人的資歷與功力之外,更重要的是,透過適當的剪接與說明,他們在節目中傳遞出來的訊息竟能引起眾人討論。可見對國人來說,缺乏的不是學習能力,更不是學習動機,而是學習管道;或者說,雖然有了這樣的管道,但是目前在社會上都還「不成氣候」。

在一個號稱資訊開放的社會中,「缺乏學習管道」這幾個字聽起來多麼反諷!

但反過來看,如果有了管道,卻還不成氣候,原因就值得玩味了。

過去三年內,我曾寫過兩本書。一本是探討如何從國際地緣政治的變化,掌握投資機會;另一本是以中國和美國的競合為主軸,把焦點放在環印度洋周邊的發展與投資契機。這兩本書的共同主軸是:大國之間的地緣競爭,會改變自身與周邊國家的投資關係。前一本書較偏重一般概念的敘述,特色是簡單易懂;第二本則聚焦在單一地區的成因與分析,特色是深入多元。然而,根據實際的統計,前者有幸成為暢銷書,後者的銷售量卻遠遠無法跟前者相比。可見雖然是同一位作者、同一家出版社,即使是同樣的主題,但只要內容談得再深入一點,就會面臨市場的嚴重挑戰。

都是媒體的錯?

我相信,若不是有一種一成不變或根深柢固的印象,這種落差不會出現。這也代表著,對於「國際觀」這種事,台灣讀者需要的是觀念上被震撼、被顛覆的「刺激」,而不是在知識上被開拓,或是被嚴肅地「教育」。好比說,當以色列在巴勒斯坦濫殺無辜時,我們的媒體雖然會報導加薩走廊的紛爭,卻都只聚焦在事件的描繪,而非事件的分析。又譬如,當聯合國在2014年11月再度以懸殊的票數「要求」美國解除對古巴的禁運時,我們的媒體連隻字片語也沒有;但是,對於聯合國要求俄羅斯退出克里米亞與東烏克蘭的衝突時,我們的媒體卻跟著西方通訊社的觀點,一起對俄羅斯提出批評。

再舉一例,就可以發現台灣媒體在國際新聞上的報導觀點有多麼偏頗、多麼被動。2015年3月,以色列總理納坦雅胡在美國國會發表演說,我們的媒體就算有報導,也只是把焦點放在納坦雅胡與白宮為此翻臉的事件上,而非思考納坦雅胡為了求得勝選,寧願選擇釋放仇恨語言,也不願理性對待以巴紛爭,進而導致白宮重新審視美以關係。由此可見,對於所謂的國際新聞,台灣媒體不但在篩選上有習以為常的盲點,在報導上更缺乏有意識的客觀反省。

即使把場景拉回亞洲,也是一樣。譬如在印度新任總理莫迪就要悄悄取代習近平、成為全球各國政要爭相拉攏的對象時,我們的媒體不但不報導,而且對這個國家的描繪仍集中在強姦案等社會事件上。同樣地,就算即將在2016年正式成立「東協經濟共同體」,但我們的媒體對於東協與FTA的相關報導,卻只聚焦在中韓簽定FTA後對台灣的衝擊,絲毫不提東協各國近年在國際經貿場合如何分合進擊,甚至還結合中美等大國共同簽訂貿易合作協定,對台灣相關產業產生什麼影響,也絲毫不提政府與民間在政策和轉型上應該有何應對之道。

甚至,在中國主導的「亞洲基礎設施投資銀行」(簡稱亞投行)議題上,台灣媒體報導的重點,依舊只能停留在台灣入會名稱爭議、中國在國際事務上得分而美國卻被動跳腳等相當粗淺的層次上,完全忽略中國早已透過「一帶一路」戰略,搭配絲路基金與亞投行、金磚四國開發銀行與上海合作組織開發銀行等機構,親自在國際上打造金融、經貿與制度的遊戲規則;更別提這樣的規則已被西方強權默認,進而在未來將深刻影響台灣人的生活與前途。

當然,更不用提在這樣的趨勢下,美國、中國與印度的金三角,未來即將取代傳統的美國、日本與澳洲同盟,在亞洲安全事務上扮演更大的主導角色。在這個議題層次上,台灣媒體的報導甚至是零。這種號稱自由開放、其實封閉停滯的視野,就跟我們的政客明明在內政與外交上都緊抓著美日的大腿不放、對內卻還要聲稱台灣是主權獨立的國家一樣地荒謬。

因循這樣的習性與認知,我們自然也會犯下一些對外人來說相當粗淺、甚至荒謬的錯誤。譬如一想到非洲,我們直覺就聯想到那是充斥饑荒與疾病的黑暗大陸,完全忽略那裡是全球經濟成長最快的一個區域。一想到印度,我們就認為對方是阿三,完全不理會這個國家正在進行的對外開放強化製造業政策,未來會對台灣的產業結構造成多大的衝擊。一想到中東,我們就認為那裡到處是炸彈與戰爭,完全漠視海灣地區與土耳其最近在國際交通與新能源上的成就與突破。而一想到以色列,我們就認為那裡是創新與堅忍之地,完全忽略這個國家如何藉著在巴勒斯坦與戈蘭高地等屯墾區的擴張,掠奪周邊國家的水資源,進而打造出強勁的國防與營建業基礎。至於一想到伊斯蘭教,我們不但在口頭上還是稱它為「回教」,更不由自主地將它與恐怖主義連結,忽略了西方國家過去在這個地區種種不公平的外交政策。

於是,我們眼中的「老外」,其實只有「白人」,而且還是居住在北美洲與歐洲的白人。即使是融合西班牙與美洲文化的拉丁美洲白人,我們先想到的也絕不會是古巴的經濟改革與永續奇蹟,更不會是南美各國的經濟與社會改革;取而代之的,反而是橫行在墨西哥與哥倫比亞的毒梟,以及威風八面的巴西與阿根廷足球隊。

至於其他地區的人們,都是落後、貧窮、甚至骯髒的。所以,我們不會稱呼他們「老外」。

我們到底被什麼給遮蔽了?

如果繼續因循這樣的觀念,我們未來要付出什麼樣的代價呢?

即使已經進入21世紀,我們對其他發展中國家的印象為什麼幾乎還停留在20世紀、甚至19世紀呢?在這樣的觀念下,現在就連氣象預報,不少國人也選擇信任CNN這個「新聞媒體」,而非比CNN更專業、更瞭解台灣地質與氣候生態的「中央氣象局」。可見,若是要拓展台灣人的國際視野,需要的是直接的震撼,而不是溫柔的呼喚。之所以稱為「震撼」,是因為它可以挑戰國人在傳統上對於特定事務既有的認知、甚至是不可動搖的底線;而形塑這層認知與底線的推手,一個是訊息來源端的歐美通訊社與媒體,另一個則是訊息接收端的台灣媒體與民眾。當這兩端其中一個充斥自大與偏見、另一個又陷入盲目與被動時,就該是給大家來一場震撼的時候了。

這本書的出版目的即在於此。

不可否認,到目前為止,台灣人的世界觀都是受歐美通訊社主宰。台灣媒體報導的國際新聞,充其量只是直接翻譯報導,並不會對事件有任何縝密的分析與反思,或是直接挑戰新聞的來源。而在讀者眼中,這樣的訊息接收久了,也很自然而然地以為這個世界就是長這樣。而且,這樣的認知長期形塑了我們的外交與經貿決策,連帶也影響到我們對待其他國家的態度。

是體驗,是嘗試,也是反思

譬如,同樣都是主權爭議,2013年菲律賓侵犯我國領海時,政府與民間同仇敵愾。但是,對於日本侵犯釣魚台,我們的政府與民間卻是從上到下一片裝聾作啞。

我相信一定有人認為,咱們之所以保持沉默,是因為日本國力比我們強大許多,不宜對日本盲目躁進,必須以談判與智慧取勝。因此,基於同樣的邏輯,當比我們弱小的菲律賓海巡船隻在公海上開槍射殺我國漁民時,我們的媒體、名嘴與民代就可以對菲律賓大呼小叫,甚至還主張國軍應該對菲律賓進行軍事懲罰。從什麼時候起,台灣變成一個恃強凌弱的國家?若是如此,我們又有什麼道德上的正當性,在國際場合控訴來自強權的打壓?

對國際事務無知所造成的自卑與自大,已經成為台灣人處理國際事務時的一大特點。

我們該怎麼解釋這種行為落差呢?

再譬如,當台灣在2016年就要邁入人口負成長的當下,對於開放外國高階技術人員與低階勞工的措施,為何民間只歡迎前者,卻不歡迎後者?這種落差,是因為我們認為高階技術人員多來自歐美,而低階勞工人員多來自東南亞與中國大陸?還是因為我們認為台灣未來只需要高階的研發與技術人才,不再需要低階的勞工或看護人才呢?

這些驕矜自滿都跟我們長期對世界的認知有關,尤其對於開發中國家的人民與政府,我們的觀念還停留在1990年代亞洲四小龍最光輝的時期;渾然不知過去這二十幾年下來,在許多開發中國家眼裡,台灣早已不是它們學習的對象。

相對於以歐美為主的白人世界,以及我們自己對亞洲四小龍的親切感,對台灣媒體而言,這世界的其他地方幾乎已成為一片不毛之地;其中南亞的印度、以伊斯蘭文化為主的中東世界、加勒比海的古巴,就是長期以來被台灣媒體醜化的區域。受歐美主流媒體的影響,我們對中東地區的信仰、文化與社會早已帶著有色鏡片觀看;對於印度,我們至今仍以「阿三」稱之;而對於遙遠的加勒比海古巴,我們的印象更只停留在革命與共產的年代。這三個地方長期被西方主流媒體扭曲,而這種扭曲也被台灣媒體原封不動地接受,因此造成台灣民眾對這三個地方的醜化與誤解。

相較於對這個世界的盲目,我們在實際生活中卻又希望世界各地能「看見台灣」,這種心態該怎麼解讀?

靜下來看,若能拋開西方主流媒體的有色鏡片,重新觀看這個世界,我們就會發現,這些國家與區域不但有著遠比歐美地區更良好的治安與更和善的人民,他們未來的動態更有可能會牽動亞洲與世界格局,進而對台灣的未來發展帶來嶄新的啟示。譬如古巴成功的永續發展政策,適合現在社會氛圍偏左、同時也躍躍欲試的台灣嗎?而中東地區長期以來缺乏有效的理解與對話,對同樣身處列強利益交會點的台灣又有什麼啟示?至於印度的東向政策與「Made in India」策略,對於已經邁入人口老化的台灣又會帶來什麼衝擊?

同時,當美國開始放鬆對古巴的管制與禁運時,美國重返加勒比海與中南美洲的動作,對中國在中南美洲進行的深耕布局又有何影響?在印度因各方強權的拉攏而成為亞洲新星的同時,台灣有沒有利用的空間?甚至,當伊斯蘭國在中東與北非各地進行收編與破壞時,是否意味著西方長期在中東的政策已經面臨結構性的破壞?這樣的結果對油價與美元的未來又有什麼改變?中國的一帶一路計畫,有沒有機會因此取代傳統的英美外交政策,進入中東世界的棋盤內?投資人的口袋又會因此有什麼影響?

透過影像與文字,我嘗試在本書中回答上述種種問題。行走在這些台灣媒體不願報導的國度裡,真實的體驗其實比想像中還要來得巨大,收穫當然也超乎想像,我也因此更堅定了要將國際觀教育深耕台灣的決心。書中每一張照片的背後,都可以激發出更多同理心與反省。因為我們終會明白,即使相隔遙遠,彼此的遭遇竟是如此雷同。

更重要的是,透過鏡頭看世界,可以好好訓練自己的觀察力,並且好好開發大腦的想像力,順便反思自己在這個時代中所處的位置。這種人生,其實不只是爽而已。

身為攝影愛好者與國際觀察者,影像與文字對我有著互補的魔力。文字可以補充影像闕漏的訊息,影像更可以強化文字無法描繪的真實體驗。但是,要怎麼拍攝才能不致落入一般旅遊雜記的俗套呢?我也必須鍛鍊自己的觀察力,甚至提升相關知識背景,才能帶領大家在國外看到平常台灣看不到、甚至接觸不到的事物。

因此,除了透過影像來對照國人對印度、古巴與中東的反思,我也特別將攝影相關的篇幅放在最後,期許在人手一機的年代,有更多人能以實際操作與體驗的方式,透過鏡頭去認識這個世界。不帶扭曲,不帶醜化,只有真實。

若真如此,也算是功德一件。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。