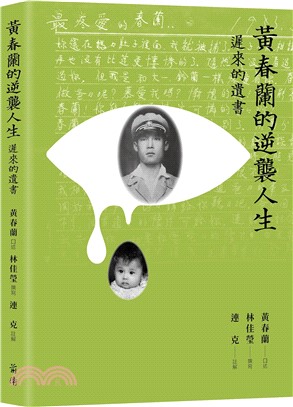

商品簡介

襁褓時父親黃溫恭因案入獄遭槍決

母親一人茹苦含辛拉拔三子女成長

全家遭受政府長期監控直至解嚴後

嚮往自由世界卻屢次受阻的黃春蘭

成長歲月中逐步摸索拼湊父親輪廓

沉睡五十八年的遺書,終盼到物歸原主的那天

是無法送達的遺書,同時也是一封遲來的情書

黃溫恭,1920年出生,台南二中畢業後前往日本就讀齒醫專門學校。二戰時受徵召到滿洲國擔任軍醫。戰後回到台灣開設牙醫並與楊清蓮結婚生子,但卻在1952年因「中共台灣省工作委員會燕巢支部案」受到牽連,同年九月被捕。然而原先只遭判十五年,卻在執行前十六天被蔣介石改為「死刑」,於1953年五月二十日在馬場町遭槍決,留下了五封遺書給家人。而同年,五個月大的黃春蘭仍在襁褓中嗷嗷待哺。

黃春蘭,1952年出生,黃溫恭之么女,一生從未與父親黃溫恭見過面。台南女中畢業後考上東海大學化學系,大學畢業後原欲出國念書卻受阻。逗留台灣期間她結婚生子。而八○年代台灣社運狂飆,政治局勢也隨之逐漸鬆綁,爾後她獲得留學機會便赴美就讀蒙大拿州立大學化學碩士,一年半後即回到台灣再攻讀台大化學系博士,之後任職於高雄海洋科大水產系直到退休。而在2008年才親眼見到父親的遺書,2011年才親手接到相距五十八年前父親的遺書。

本書《黃春蘭的逆襲人生:遲來的遺書》,為黃春蘭女士的回憶錄,娓娓道來她身為政治受難家屬的奮鬥過程。從小她在親族呵護下成長,成年後才得知父親黃溫恭因案槍決。此後她遭受全面的政治監控,留學求職均受阻,但她卻在縫隙間,活出精采的人生,成為以專業協助改善高雄水質的科學家。並在台灣走向民主化之際,踏上索還父親遺書的征程,並透過分享家族受難故事,致力於推動人權教育與轉型正義。

獨裁政權終會有崩潰的一天,但在崩潰之前,還需要承受多少苦痛?在白色恐怖的暴政之下,隨意奪走人命固然殘忍。然而更殘忍的是,被留下的親族們,更需承受政府、社會、肉體、精神上長期無孔不入的監控與歧視,影響終其一生,更擴及受難者的上一代與下一代。黃春蘭前半輩子不斷尋思著父親的模樣,後半輩子勇敢面對父親的過往與轉型正義的漫漫長路,傾訴著橫跨三代長及一生的遺書征討故事。

◎指導贊助:國家人權博物館

◎策劃單位:台灣公民媒體文化協會、陳文成博士紀念基金會

作者簡介

黃春蘭

1952年12月出生時,父親黃溫恭醫師已身陷牢獄,原判刑15年,在五個月大時,因蔣介石大筆一揮:「黃溫恭死刑,餘如擬」,於1953年5月20日遭槍決,槍決前四小時寫下的五封遺書,在五十八年後才收到。自此我成為遭監控近四十年的政治犯家屬,欲留學卻無法出境,連相親對象也是情治單位的眼線。這些創傷難以彌補,卻又讓人力爭上游,取得台大化學博士,成為高雄科技大學副教授。2018年退休後,致力於人權運動的倡議。

著者簡介

林佳瑩

在我念幼稚園的某一天,電視卡通的畫面忽然從彩色變成黑白。我的爸爸媽媽說,我們正在見證台灣歷史性的一刻。

原來那天,是蔣經國總統過世,接著台灣迎來了民主化。

在我要進入台大政治系的某一天,臥病在床的奶奶看到窗外街景一片平和時,她說「這是臺灣民主的進步」。

奶奶的遺言,啟發了我對台灣民主化進程的興趣。後來我參與了1950年代白色恐怖受難者的口述歷史訪談,並在2011年受美麗島事件參與人艾琳達女士之邀,撰寫她的傳記。

從自傳出版以來,我常得到讀者的反饋,謝謝我寫了這本介紹台灣戰後民主化的教科書。

2019年,我受財團法人世聯文教基金會之邀,針對一樁解嚴後的政治案件,進行口述訪談與專書撰寫。在與受訪者進行文稿確認時,我感到蠻難過的。即便台灣完成民主化三十多年了,但政治受難的陰影仍殘存人心。

這讓我體會到口述歷史對人權教育的重要性。

這本書,就是我在黃春蘭女士的授權下,呈現的人權教育素材。

連克

史料註解

成功大學歷史學系暨研究所碩士畢業,現為國史館助修,並就讀政治大學臺灣史研究所博士班。

碩士論文改寫出版為《從代理人到保險公司:臺灣商人的產物保險經營(1862-1947)》一書,並延伸撰寫〈政治案件中的財產沒收與流向:以李延禧案為例〉論文。

在大稻埕進行有關李家的田野調查時,從研究者成為參與者,規劃設計臺灣新文化運動紀念館之常設展、導覽手冊與培訓志工。

迄今仍在協助遭受政治迫害的李家,蒐集向政府聲請財產返還的檔案,亦步亦趨間,跨進轉型正義的研究領域。

在聆聽本書傳主黃春蘭女士有關人權議題演講後,從原本的提問者,成為本書的註解者,以史學專業,參照檔案史料,叩問口述歷史的客觀真實。

名人/編輯推薦

陳 菊|國家人員委員會主任委員

許雪姬|中研院台灣史研究所前所長

洪慶在|國立台南女中校長

林啟燦|國立高雄科技大學海洋環境工程系教授

序

「妳想出國嗎?」她望著窗外,正是烈日灼身的盛夏,天邊一抹灰白的蒼雲,彷彿是午後雷陣雨的前兆。在眼前這位只是第一次約會的相親對象前,她隱忍的情緒就如同窗外的天空。

她當然想,是朝思暮想般的想。從進入東海大學化學系時,她就開始加強英文,準備留學考試。更在畢業前取得赴美的全額獎學金,如果沒有意外的話,按照入學許可,她應該要在1975 年9月到西密西根大學報到。她還記得在雀躍著整理行李時,母親給了她一個照片夾。相片中那位文質彬彬的先生,是她素未謀面的父親。這是有生以來,母親第一次讓她感知到,所謂「父親」的存在。在此之前,她對父親的印象,只是祖父在她耳邊的細語,說她的父親因案而死。那時她剛成年,準備離家上大學。儘管她想要追問,她的父親是誰?是因為什麼案件而死?但祖父不願多談,母親也只會用那句從小聽慣的口頭禪回應,「囝仔人有耳無嘴。」小孩子可以聽大人講話,但不要多嘴。

父親在她出生不久後就過世,從小她就在祖父和母親的庇護下成長。她在位於高雄路竹的祖父家成長,把成片的三合院聚落當玩耍的天地,不時還追著附近糖廠的小火車。母親為了她及兄姊的教育,搬到台南市區,自己卻要每天搭最早的火車,到路竹國小任教。身在單親家庭,家中三兄妹只靠母親一份薪水過活。所幸靠著慈母勤儉持家,換得一家溫飽。兒時的她總是看著母親拿著親戚送來的舊衣,改成三兄妹適合的尺寸。儘管生活拮据,母親在她面前,卻從沒有一句對生活的哀嘆,只是希望她努力讀書,如同大樹般成長茁壯。

她從沒體會過母親承擔的壓力,不僅是經濟的重擔,更龐大的是全面的政治監控。母親屢次調職不成,出國的一言一行都要撰寫報告。她是家裡最小的女兒。她不像大哥,曾見證幾近抄家的搜索;也沒有像姊姊一般,對調查全家行蹤的管區員警感到不耐而回嘴。直到她歡天喜地的收拾行李,準備要展翅飛越太平洋的那一天,世界在她眼前崩潰,她變成了折翼的天使。

她一直得不到出國許可,儘管她幾乎像每日請安般跟旅行社聯絡,旅行社也只能告訴她不明所以。即使想要關說請託,她也不知道該從何下手。在整整一年的時間裡,生活只剩下隨著日升日落、呼吸睡覺,唯一讓她覺得活著有希望的,是掐在手中的信件。那是來自西密西根大學校方的問候,告知校方可以再為她的全額獎學金延長一學期。但隨著出國許可杳無音訊,她眼裡的希望也漸漸隨之湮滅了。她只能猜測,原因來自那張相片中,因案而死的父親。

在生命如同槁木死灰之際,同學引薦她認識成大化學系的系主任,這位本省籍的系主任恰好是她表哥的大學同校同學。剛好系上正缺一位儀器分析的助教,在系主任認可下,她決定接任此一助教職位。她得不到出境許可,留學夢碎後,她就知道,自己無法全然掌控人生。無論多麼努力,也無法掙脫如同天羅地網的監控後,她覺得人生百無聊賴,只盼嫁人、覓得歸宿。

當時,先前安排她擔任助教的系主任已經卸任,換上一位外省籍的系主任,曾以讓雙方都方便的理由,建議她加入國民黨。這位系主任接著介紹了她眼前的相親對象,是位趁著暑假、從美國短暫回台的留學生。兩人在初次相見後,安排了今天這場約會。她揣想著,對方如此詢問,目的是要探詢她的意願,是否願在交往結婚後,長留美國。這是她人生唯一一次,必須要口是心非。因為,她實在無法向對方坦誠,自己因為已逝父親的案件,出不了國。

「所以,春蘭小姐,妳想出國嗎?」她覺得喉頭有點乾澀,喝了口桌上的開水,水杯映照出窗外的傾盆大雨,雨聲正好可以掩飾她故作姿態的乾咳。儘管她想壓抑情緒,卻聽到自己的回答是如此得生硬。「我-不-想-出-國。」就在此時,她的唇齒因被富含礦物質的水份所滋養,而得到了生命力,讓她能打起精神,面對明天。她忽然鬆了一口氣,甚至覺得這杯水的水質應該不錯。

她不知道自己是如何跟對方道別,她只記得雨後的天空澄澈蔚藍,襯著連綿的行道樹,勃發著綠意盎然。這些根深葉茂的大樹,讓她想起在祖父家度過的美好童年,那時她常跟玩伴在樹上玩耍。爬下樹後,撲到祖父與母親懷裡時時,又像大樹般庇護著她。那時的她,才三、四歲,常穿著內褲到處亂跑,當然也不知道,是祖父與母親雙手搭起的屏障,才為她阻擋烈日灰雲。

在她出生前,父親黃溫恭赴日本習醫。畢業後,黃醫師曾到滿洲國就職,戰後回到故鄉開業、擔任基層醫師。在二二八事件中,他目睹國民黨治下的腐敗與民不聊生。一九四九年,國民黨政府在國共內戰中敗退,帶著大批軍民撤退來台。當時以紅色為象徵的共產主義席捲世界,在這股浪潮滾滾而來時,黃醫師帶著對紅色中國的嚮往,經人介紹,加入共產黨。他期待透過政治與社會運動,驅趕國民黨,為台灣人民帶來美好的生活。

然而,歷史卻在這時閃了腰。韓戰在1950 年爆發,美國決定支持在台灣的國民黨政府,對抗共產中國。國民黨在得到靠山後,為了穩固在台灣的統治,以維護國家安全之名,大舉肅清左派人士,同時也牽連許多無辜的市井小民,一九五零年代成為了戰後台灣的白色恐怖時期。黃醫師在1952 年,因「台灣省工委會燕巢支部案」爆發,自首入獄。經審訊後,他坦承加入共產黨,並寫下自白書。他原本被判處十五年徒刑,卻在執行前,改判死刑。在槍決前,三十三歲的黃醫師寫下五封遺

書,其中一封給還來不及謀面,才五個月大的小女兒春蘭。但是,春蘭卻要走過大半的人生後,才知道這份遺書的存在。

在黃醫師過世後,黃家親眷一直遭受情治單位的監控。這種無所不在的監控,貫穿整個戒嚴時期。直到1990 年代,台灣邁向民主化為止。春蘭在成大擔任助教期間,系主任曾被警告不該聘用她。即使到了解嚴後1992 年,她在爭取高雄海洋專科學校教職時,還是差點拿不到聘書。

在日後的人生裡,春蘭忘記了這位相親對象的存在,因為她的人生伴侶已經在未來的轉角處等她了。幫她想起來的,是台灣民主化的成果。2020 年,她接受促進轉型正義委員會(以下簡稱促轉會)的邀請,查看她和家人遭監控的檔案。其中一段紀錄顯示,她曾表達不想出國的意願。她拉著陪同翻閱檔案的姊姊,說哪有這回事。當時全家上下、周遭親友,誰不知道她多麼想出國留學。忽然,她的後腦如遭雷擊,回想起那個相親的下午。那是她人生唯一一次,口是心非地表明不想出國。這時,她才知道,原來那位留學生,是情治單位的眼線。以相親為名接近她,對方早已知道她遭受監控,得不到出國許可,那次是要探詢她的動向。

她想起這次來台北翻閱檔案的路上,中正紀念堂仍高高聳立。台灣已經完成民主化三十多年了,蔣中正這位獨裁者的巨型雕像仍安坐其中。就是他,在一念之間、僅憑個人意志,奪走父親黃溫恭的性命。2007 年,中正紀念堂舉行「再見,蔣總統」展覽時,她的堂妹發現了父親的判決書。判決書以工整的楷書寫明「黃溫恭以曾據自首處徒刑十五年」。判決書左上角,卻出現蔣中正用筆輕揚、宛似遊玩的手寫批示「黃溫恭死刑,餘如擬」。這個批示沒有新的法律依據,也沒有註明任何理由,證明黃溫恭罪及死刑。黃春蘭的父親就在1953 年五月二十日在馬場町遭槍決。

在堂妹發現這份決定父親生死的判決書後,春蘭的女兒張旖容進一步發現黃溫恭在槍決前留下五份遺書,分別留給妻子楊清蓮、小姨楊銀杏和三個兒女黃大一、黃鈴蘭與黃春蘭。這五份遺書在當時沒有送達家屬手中,經過半世紀,黃家家屬開始向政府申請返還這五份遺書。然而,政府初始以這些遺書是政府檔案為由,拒絕歸還正本。

在漫長的申訴過程中,母親楊清蓮在等不到遺書的遺憾中過世。在父親給母親的遺書中,父親腦海中總是浮現著嬌笑的母親。而在給春蘭的遺書中,父親要來不及謀面的小女兒原諒她。在父親槍決前,母親將兩張照片送入獄中。父親只能靠著這兩張照片,想像著獄外無緣相見的小女兒。一張照片是缺了父親的全家福,照片中春蘭才剛滿月,在母親懷中酣睡,渾然不知親生父親已然下獄。另一張照片中的春蘭才五個月大,睜著一雙清亮的眼睛,像是在盼望著什麼。當五個月的女嬰,成為六十歲的黃教授後,她收下遺書的當時,哭得就像哇哇墜地的嬰孩。在那一刻,她才感受到父親的愛。

在取回遺書時,黃春蘭已經成為大學教授很多年了。此後,她在課餘開始參與各項人權推廣活動。她站在台前,娓娓道來家族的政治受難經驗,希望透過個人的見證,讓社會大眾了解威權體制之不義,是如何箝制個人自由。更希望未曾經歷威權統治的新生代,能了解民主政治之可貴。

除此之外,她也和跟有相同背景的政治受難家屬聯繫,交換彼此的生命故事,這才發現,她在台上演講的自信,不是渾然天成,而是有幸身為黃家人。大部分的受難家屬在父親因案身亡或長年繫獄後,跟她一樣,遭受全面監控,求學就職,處處碰壁。更悲慘的是,因家中頓失經濟來源,子女飽受貧病所苦。昔日受難的父兄曾是各界菁英,但後輩卻淪落社會邊緣。即使在台灣已經進入民主化的今天,許多受難家屬仍不敢披露自己的際遇,更遑論走到台前,以親身經歷,當作人權教育的

素材。

她是如此不幸,出生即喪父。父親的犧牲沒有換來她的安穩,反而讓她成為黨國體制禁錮的籠鳥。從留學、相親、求職,無一不處處將她逼入絕境。她卻又是如此幸運,祖父在父親過世後,不像其他受難家屬,會責怪媳婦是剋夫的掃把星,而是全心疼惜孤兒寡母。母親為了讓她接受更好的教育,從路竹鄉間遷居台南市區。在祖父的主持下,家族成員從不因父親的殉難,對母子四人另眼相待。反而雙手交纏,為一家四口,撐起如同連綿大樹般的樹蔭,庇護著他們。她就如同雛鳥般,在樹間成長。大樹為她將烈日化為暖暖春陽,照耀著她成長。茂密的枝葉抵擋著烏雲密布、暴雨驚雷,並將之轉化成滋潤她的點點雨露,讓她的羽翼日漸豐滿。隨著戒嚴體制逐漸被衝撞,她趁機突破牢籠,成功橫渡重洋,完成留學之夢。

從那一刻,她才覺得自己可以掌控人生。在那之後,她成為戰後國內第一代培養的博士學者,在現今的高雄科技大學展開學者生涯。根據本土環境需求,進行高雄地區乃至全國的水質調查。她的研究,見證了高雄地區三十年來水質的變遷。她還記得,初抵高雄時,迎接她的是刺鼻的臭味跟滿街的賣水攤位。在進行研究的過程中,連生命力強韌的吳郭魚,也無法在前鎮河裡存活。當時的她,實在很難想像市民能享受漫步河濱的一日。

從教職退休後,她有更多的時間與精力,可以參與人權推廣活動,甚至投入相關主題的現代舞劇和電影演出。在她翻閱監控檔案的2020 年,戒嚴體制彷彿已是歷史的塵埃,卻仍飄浮在空中。捷運中正紀念堂站、散布全台的中正路,隨時提醒著她,槍決她父親的獨裁者之名無所不在。在今日的地球上,不是只有北韓、中國這種專制國家,才會存在這種現象嗎?

她把監控檔案闔上,走出促轉會的大門,眼前是林蔭遍布的恬靜社區,與她起伏的思緒成為劇烈的對比。今天是台北入秋後難得的晴天,幽微的陽光從茄苳樹的間隙灑落,風吹起她腳上的葉片,閃出金光,讓她想起南方天空下的樹葉。她的故事,要從這幾片樹葉說起……

目次

推薦序 化作春泥更護花╱陳菊

推薦序 追求真相、根除悲劇╱許雪姬

推薦序 灌溉台灣、播種人權╱洪慶在

推薦序 科學的光與鹽╱林啟燦

序幕 相親那一天

第一篇 監控(1952-1992)

一、家庭承蔭

二、留學夢碎

三、真命天子

四、負笈新大陸

五、無尾巷的盡頭

六、最後的寒顫

第二篇 南方(1992-2018)

一、黃教授

二、沒有生雞蛋的高雄

三、吳郭魚的啟示

四、海洋的召喚

第三篇 轉型正義(2007前後~)

一、找尋

二、爸爸拼圖

三、遺書

四、百年樹人

五、真相與正義

六、星空下的樹影

終章 捐贈我的故事

附錄 黃溫恭遺書

黃溫恭、黃春蘭大事記

參考文獻

圖片目錄

致謝

書摘/試閱

一、找尋

客廳傳來窸窸窣窣的聲音,像是有人在翻找什麼。春蘭踮著腳尖,順著窗外閃進的幽微光線,雙手按著牆邊,慢慢靠近。一連串的抽屜已被拉開,被撬開的皮包零星散落。風聲中傳來驚惶的顫音,好似哭喊著「身分證、身分證」這樣的暗語。春蘭悄悄移動步伐,緩緩靠近。她慢慢聽清楚細碎的喃喃自語「若是無身分證會被警察掠走、會被掠走……。」在按下電燈開關時,蒼白的牆壁上投放出巨大的剪影。但春蘭眼前所見的剪影,所對應的身形,卻變得如此渺小—曲著全身、抖著雙手,不顧一切地翻找著口中的身分證。是媽媽!是從小如同大樹般,幫她擋風遮雨的媽媽。無論遇到多大的艱難,總是將生活的一切打理妥當的媽媽。春蘭想阻止她,安慰她會找到身分證,她卻像是進入自我的幻境,如同在浩劫後的廢墟中,找尋殘羹的災民,只是指尖一旦觸及,標的物就會像幻影般消失,引發更深層的恐懼。

這已經不是第一次看到媽媽半夜爬起來找身分證。她知道媽媽年紀大了,逐漸產生失智的現象。她聽說過親友的長輩因為失智而忘東忘西,或者脾氣變得難以控制,但她沒聽說過失智的症狀是瘋狂地找身分證。媽媽在失智前,就常講「沒有身分證會被警察抓走」,所以把身分證牢牢放在身邊。但是,春蘭沒想到,在媽媽失智後,她因找不到身分證而陷入的瘋癲,超乎她的想像。

她還在台北時,媽媽要不來台北幫忙照顧孫子,要不就到新竹幫姊姊顧店。姊姊發現,媽媽在接待顧客時,好像會有記憶模糊的情況。得到高雄的教職後,她跟姊姊討論後,決定把媽媽帶來高雄一起生活。來了高雄後,她才體會到姊姊說的失智現象。平常媽媽看起來很正常,神智清楚、行動自如,但跟她講了十分鐘話後,春蘭開始覺得怪怪的,雖然說不上哪裡怪。接著,媽媽開始嚷著她找不到東西。她曾花了二十幾萬訂製假牙,有天不見了。全家一起翻箱倒櫃,還是找不著。過了幾年後,某次,春蘭跟先生帶著媽媽到屏東鄉間的自家農舍度假出遊。回程時,車過高屏大橋,就要回到市區了,媽媽卻忽然嚷著假牙掉在餐廳,一定要回去找。任憑怎麼勸說,告訴她假牙早在好幾年之前就不見了,還是止不住她的吵鬧不休。

這樣的情況一再發生。先前姐姐察覺媽媽有失智症狀時,就聘了一位移工幫忙照顧。後來媽媽隨春蘭南下,這位移工也跟著同來看護。在春蘭的兒女離家求學後,春蘭帶著先生、媽媽和公公,和這位移工住進學校宿舍。有天春蘭從學校下班回家時,移工在慌亂中比手畫腳,讓她知道媽媽的失智情況越來越惡化了。平常媽媽跟移工住在宿舍一樓,她跟先生、公公住在二樓。在她們夫妻不在家時,媽媽忽然想找陪伴她的移工,她在一樓找不著,繼續往二樓找。當她發現移工在露臺晾衣服時,高興地往外走去,卻反手將通往露台的門鎖上了。她們倆人就此被困在露臺上,移工急得像熱鍋上的螞蟻,想找到出路。她對室內叫喊,無人應答。向露台望出去,跳下一樓恐怕要先斷條腿。但是,媽媽卻像是進入自己的幻境,沒有查覺到被困住,彷彿什麼事都沒發生。最後,是移工發現與室內相隔的牆壁上,有扇沒被鎖住的窄窗,幸好她身型嬌小,還能鑽進去,這才解危。

先找假牙、再找外勞,她能理解媽媽想找這些關乎生活的事物,但為什麼媽媽對身分證這麼執著,瘋狂找起身分證?而且,在媽媽的眼神中,是春蘭未曾窺探過的驚恐神情。這種驚恐,彷彿是害怕生命中拚盡全力的事物,會瞬間消失。在春蘭的人生中,如果曾有過想盡力維護美好事物,卻被毫不留情擊碎的一刻,就是因為無法取得出境許可、留學不成的時候。當媽媽講到「警察」時,她的全身蜷縮,試圖用僅存的力氣,對抗如同黑洞般的吸力。在春蘭的生命中,她對警察的印象是少女時期遇到來查戶口的管區員警,對方的態度還算客氣,沒有多麼刁難。但是,想起員警手上貼成厚厚一疊的家訪簽名紀錄,家中被調查的次數一定比她自己遇到的頻率還要多得多。是不是她一直被保護著,所以才沒經歷過媽媽眼中的驚恐?

她輕輕攬著媽媽的肩膀,想讓辛苦一生的老母親能卸下一點重擔。她得先瞭解,媽媽經歷了什麼?媽媽不斷地呼喊「我的身分證呢?」春蘭柔聲地問「媽,你記不記得我是誰?」她想試著從媽媽的眼神中,找到一些熟悉的蹤跡,例如幹練、親切、明朗,但是她只看到了在模糊迷離的神態中,透出的深沉恐懼。媽媽在學校任職時,因為打理事情總是條理分明,校長把會計事務都交給她。要能扛起會計重責,得把數字都記得精確。但如今,媽媽的回答只剩下空洞的身分證。「不記得了,你是誰?我要找我的身分證。」春蘭的眼角泛起了淚光,深切地喊著「媽媽,是我,我是春蘭。」那個小女兒才剛出生五個月,先生就過世的少婦,如今已是白髮蒼蒼。她完成了撫育幼女的責任後,總算可以卸下理性的武裝,任壓抑的情感宣洩。而這種情感,是恐懼。她抬著頭望著春蘭,努力解釋道「你不知道,沒有身分證,警察上門臨檢會被抓走。」春蘭點了點頭,陪著她,翻開皮包、拉開抽屜,找身分證。她們母女找啊找,邊找春蘭邊想著,她要去問問哥哥。哥哥大了她四歲,是否跟媽媽一樣經歷過,被警察查戶口的恐懼?

春蘭的哥哥黃大一長年旅居美國,在台灣的政治環境走向民主化的90年代,他才比較常回到台灣。當春蘭問起查戶口的經歷時,哥哥就像媽媽一樣,全身也蜷縮了起來。即使這已是超過半世紀前的過往了,哥哥的回答中仍帶著顫抖。那天小妹春蘭去補習、大妹鈴蘭在外面玩、他在浴室洗澡,媽媽的哭音經過水聲傳導,更加淒厲。「大人啊!前兩天不是都已經查過了?」哭音轉成哀求「警察大人啊!我們一家人都在,一個都沒跑。」。

春蘭小心翼翼地走進哥哥的回想中,查完戶口的警察摔門走後,媽媽的手中緊握著身分證,戶口名簿變得更厚了。她問哥哥,可以帶著她探向恐懼的源頭嗎?哥哥搖了搖頭,陷入跟媽媽一樣的喃喃自語。哥哥輕輕喊著:「不要!」春蘭踏出第一步。哥哥沙啞著嗓音低吼著:「不要再看了!」春蘭走向兒時的哥哥,那時小妹還沒出生。他的眼睛被刺刀反射的亮光照得幾乎睜不開眼,幾個憲兵頂著上了刺刀的長槍,在稻草堆裡戳探。在姑姑等一干女眷嚇壞的同時,另外幾個憲兵邊咆哮邊搬走家中的財物。黃家祖厝的主人被幾個綠衣人以手槍威脅,壓坐在平日看診的坐椅上。阿公曾當過整片村落的村長,如今卻連眼前的家眷財產都保護不了。「哥哥!」、「哥哥!」春蘭把哥哥叫醒,他長年在海外發展,如今在電腦等各項領域都有成就。回想起塵封的兒時,仍是揮之不去的恐懼。

哥哥在中興大學化學系畢業後,原本申請到留美的獎學金,卻跟春蘭一樣遭遇無法取得出境許可的困境。那時他們的大叔叔有位舊識,認識警備總部的軍官,願意幫忙疏通,才得以出國。這種行動遭監控的情況,不只是春蘭兄妹,家中的親戚長輩,每個都像是實驗室中二十四小時被窺探的小動物般,長期遭到情治單位監控。從春蘭的小姑姑和小叔叔的遭監控經歷中,她一筆一劃地勾勒出媽媽恐懼來源的圖像。

「妳媽媽跟我一樣,出國都要寫報告。」小姑姑從省立高雄女子師範學校畢業後,在路竹國小、大寮國小、大東國小和瑞興國小都擔任過老師。每次調職或搬家時,警察都會找上門核對筆跡、調查戶口。政府在1978年開放國民可以出國觀光後,小姑姑一出國,回到學校就被要求寫報告,說明在海外的行動。小姑姑提到,在解嚴前夕的1986年,小姑姑到美國照顧她病重的哥哥,回到學校後,仍得強忍失去親人的悲痛,交代行蹤。「那次,妳媽媽有跟我去。」在小姑姑的嘆息中,春蘭勾勒出媽媽恐懼的來源。即使已經在路竹國小辛勞大半生,到了退休前夕,媽媽還是躲不開監控。當小姑姑想起這段經歷時,唯一能放鬆下來的時刻,是1979、1980年之交,發生美麗島事件之後,覺得比較不受監控了。在這個時間點之後,也正是春蘭第二次申請出國留學,能獲得出境許可。

「我的老師打過妳媽媽的小報告。」小叔叔在念岡山中學時,遇到一位外省籍老師,曾任職於媽媽長年任教的路竹國小。有次春蘭跟姐姐鈴蘭得了麻疹,被送到路竹阿公家休養。媽媽下班後去照顧姊妹倆,沒有直接回家,卻被說成跑去幫黨外人士余登發助選。小叔叔說這位老師對他特別嚴厲,全班去校外進行童軍露營時,他沒答應老師扛著大鍋子回路竹,就被記一大過。

小叔叔從高雄醫學院牙醫系畢業後,在台南的平光齒科任職。有天半夜,睡在診所裡的三位技工忽然被臨檢的警察吵醒,聲稱他們沒有報流動戶口,全被抓到警局。第二天一早,來齒科上班的小叔叔,看著老闆帶著獲釋的三位技工後,暗自推測,警察臨檢的目標不是這三位無辜的同事,是想抓他。警察以為他住在診所,所以乾脆把診所裡的人都抓了。

所以,如果警察來家裏查戶口,媽媽不在家,或者提不出身分證明,是不是他們三個小孩就可能莫名其妙被警察帶走?他們這麼小的孩子,送進了警察局一晚,會面臨什麼遭遇?媽媽經歷過哥哥眼裡憲兵揮舞刺刀長槍的暴力場景,她是不是害怕自己無法保護孩子們?如果恐懼是如此深沉,為什麼她從沒聽過媽媽提到任何蛛絲馬跡?一直要到她失智,這些恐懼才透過尋找身分證顯露出來。

翻著翻著,她翻出了媽媽的身分證,把身分證握在老母親的手裡。媽媽總算可以休息了,她帶著媽媽回到房間,安頓媽媽睡下。春蘭從媽媽鬆開的雙手中,拿起身分證端詳。身分證的正面貼的是媽媽戴著眼鏡的照片,即使樣貌已經老邁,眼神仍透漏著擔任教師多年的知性。身分證的四周因為長年撫摸,已經崎嶇不平的翹起,從護貝膠膜中隱約露出證件的紙面。媽媽退休後,身分證背面的職業欄只畫了條線。她在當老師時,每天出門都會在腋下挾著一個小布包,裡面放著各式證件和現金。她剛退休時,有時去姊姊家幫忙顧店,有時來幫春蘭照顧孩子,還是有常拿著小布包外出的機會。這幾年,她的失智情況越來越嚴重,所以常待在家,自然也不需要把小布包帶在身邊。是不是少了放著身分證的小布包在旁邊,媽媽的恐懼才迸發出來。「身分證……」、媽媽像是在囈語,又像是在說夢話,「掠走...」。她安撫著媽媽,握著媽媽的手,母女間相連的血脈,透過掌心的溫度,緩緩流動了起來。

在安撫媽媽睡下後,其實媽媽手握的身分證是春蘭影印了身分證正反面,對摺護貝,做成一張尺寸跟身分證正本一模一樣的彩色影本,讓媽媽以為是真的身分證,可以握在手中,免於驚惶。為了讓媽媽隨時都能找到身分證,她接連做了好幾張特製身分證。隨著一張又一張的特製身分證成形,她也不知不覺地吟頌起自己創作的第一首台語打油詩「……証件袂當拍毋見/警察不時要檢查/無身份証予人掠/揣著了才會安心。」這首打油詩後來啟發了音樂家陳珍儀老師譜成「阿母的身分證」一曲,歌詞是這麼唱著「……阿母的身份證若平安符/講保庇伊拄著警察會無事/我替阿母攢十幾張置佇厝/驅邪折煞/萬望魔神仔勿要來相偎……」。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![Wicked [Movie Tie-In]:魔法壞女巫電影原著](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/006/006285284.jpg)