再享89折,單本省下28元

商品簡介

上一本《動漫社會學:別說得好像還有救》討論動漫中的「性別/性癖」,這一次《動漫社會學:本本的誕生》則以熱血沸騰的「同人二創」為主題!

推坑、二創、幻想、萌CP……

《動漫社會學:本本的誕生》帶著滿滿的幻想與愛,強勢回歸!

內容詳細介紹了同人社團的由來、歷史,再推展到各類同人喜愛的衍生創作題材,以及同人文化解析,讓你秒懂動漫產業中獨特的同人二創。

特別專訪:CWT、FF、GJ主辦人,同人圈大手,以及千業謝哥!

同人創作,腦內妄想的具現化!

本本的誕生之前,要先學會妄想!

~那兩個男性角色應該在一起才符合常理吧~

~男主角太礙事了!這部作品只要有女孩子就好了~

讓你快速瞭解二創圈子的生態!

增加對同人圈的知識(O)

認識同人的歷史背景(O)

各種創作題材(如男性向、女性向)的介紹(O)

對同人圈的瘋子有進一步的了解(O)

讓你搶本本無往不利(X)

被洗腦成熱愛同人的瘋子(X)

為同人燃燒生命!

在同人場排隊排到天荒地老,為了搶本在場內死命奔跑、被人潮擠得呼吸困難,為了趕稿或出角看了好幾天的日出,曾經趕稿到一半電腦當機沒存檔崩潰三分鐘後認命重來……

別小看我們對同人的愛!

動漫社會學:由各有專精的宅宅腐眾們書寫,最貼近宅宅腐眾的社普書籍!

宅宅腐女的自我揭露,動漫、遊戲產業和作品的介紹,粉絲對作品的衍生詮釋,以及相關研究論述的改寫及翻譯等等。

不使用艱澀的學術文字,內容要求有一定程度的理論或實務基礎。深入淺出的介紹與分析動漫文化,除了希望能讓讀者更瞭解動漫作品和御宅文化的內涵之外,也希望能幫助讀者們進一步肯認自己內心深處的夢想、需求,與心之所欲。

作者簡介

主編:

王佩廸

PhD in Sociology,

City University of New York – Graduate Center。

研究興趣:全球化、性別、媒體與文化研究,以及御宅學和腐文化。

台南基隆台北紐約人。2000年至2010年在美國留學期間,以研究紐約市在地的日本動漫御宅族為題,展開博士論文的田野調查,並回台灣繼續專注於相關社群。以「御宅族的情感勞動(affective otaku labor)」為名完成博士論文,將動漫粉絲的同人活動視為無償的情感勞動付出,強調其勞動所產出的文化與社會價值。

目前於交大通識中心動漫與數位文創學程開課,並擔任UDN鳴人堂網路平台專欄作家。

臉書/Gmail帳號:pwang104

作者群(依文章順序):

李衣雲:

國立政治大學台灣史研究所副教授。

日本東京大學人文社會系研究科博士,台灣大學社會學研究所碩士。

興趣 :宅著看小說、漫畫、電視劇等大眾文化,和養貓。

Kimball:

御宅評論社團Socotaku成員,東方廚、京廚、日常系難民。微胖工程師,徵女友徵很久了。

孟孟:

喜歡二次元多過三次元,不是文學院畢業但常被人誤認是文學院畢業,創作的小說總是未完成。目前以採訪編輯為生。

Miyako:

文字、音樂、美術、動漫畫多方雜食,自BL與同人文化傳入台灣便矢志觀察守護至今,在投身同人活動同時,從事編輯、翻譯、創作、身心靈療癒等工作。著有BL音樂劇《新社員》改編小說。譯有BL小說《富士見二丁目交響樂團》系列、《二重螺旋》系列、《魍魎之戀》、《HARD TIME》等;藝術、ACG領域書籍《從福星小子到火影忍者,經典暢銷的祕密》、《荒木經惟 寫真的愛情》、《好想推倒!萌男圖鑑》等;推理小說《幻想即興曲》。擔任《Creative Comic Collection》(CCC創作集)、《臺北歷史地圖散步》等雜誌、書籍特約編輯。

余曜成:

以Roger、小魚等名行走江湖。大學與研究所時遊走台北、中壢、新竹、台南等動漫畫社團。曾於二○○○年聲優林原惠來台時率團接機並成立後援會與擔任會長。專長為管理、通傳政策、資訊社會學。曾任中經院WTO中心輔佐研究員,現為臺大智活專案經理/副研究員。著有《動漫透視鏡》、《ACG動漫迷的祕密會社》、《動漫研究記事》系列等書。

楊双子:

本名楊若慈,一九八四年生,台中烏日人,雙胞胎中的姊姊。三十歲與妹妹若暉死別。楊双子原為雙胞胎共用筆名,真正啟用時僅餘姊姊一人。楊双子所寫一切,都獻給若暉。近作為《撈月之人》、〈木棉〉。

烏露露:

文字工作者。資深腐女。

科科任:

從永夜抄開始接觸東方本傳後正式入坑。喜歡Liz Triangle(至今仍不能接受解散消息)、凋叶棕等、火鳥、正木、是乃、山內泰延……等不計其數。做為紀念性質和出過一本東方同人小說,最喜歡的角色是愛麗絲,最喜歡的原曲是信仰は儚き人間の為に,至今仍拜服東方無窮盡的宏觀世界與神主無窮盡的酒量。

有個真實姓名叫朱宥任,出版小說《好球帶》、《地下全壘打王》,收錄在前者的同名短篇作很不要臉的扯了些東方。

千翠:

進兩步退三步就是我,不用懷疑。

最近最害怕以訛傳訛。

最不爽社會資本分贓。

再說下去就有人要來敲門或著以後都接不到工作了,縮回殼裡去吧,別了。

柏阿橘:

本行為美術館OL,兼差範圍包括大學講師、評論撰稿、獨立編輯、同人作者,最喜歡做喜歡的書。專業tag為現當代藝術史與相關美學、漫畫及繪畫理論、女性受眾文化。身分認同是腐迷妹,目前沉迷連續劇《偽裝者》沒藥醫,頻頻誘拐喜歡的作者進駐線上常盤莊,跟大家一起過著每天拿糧互砸的日子。

維霓:

喜歡動漫,從小看到大,目前任職出版社。

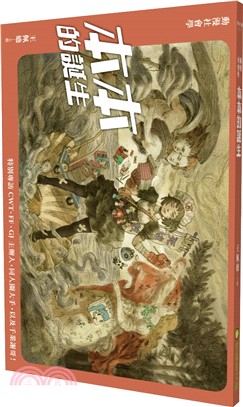

封面繪者簡介

青Ching

序

〈主編序〉

王佩廸

每逢寒暑假,是動漫粉絲們傾巢而出的時節。除了中華動漫出版同業協進會分別在每年二月、八月前後主辦的台北國際動漫節和漫畫博覽會(簡稱漫博)這等大型商業展覽之外,大大小小的同人販售會也都趁著學生們放假,紛紛盛大舉行,其中時間悠久也最多參與人數的CWT(台灣同人誌販售會)和FF(開拓動漫祭),想必大家都耳熟能詳,而近年來其他同人活動的主辦單位也越來越多,除了有從學生社團起家踏進這產業的GJ(基階多媒體行銷工作室)之外,星石工作室所舉辦的動漫之力(In Comic Energy, ICE),以及發源自南台灣的Wing Stage動漫電玩創作展,也都展現了對同人這塊市場的發展野心。

除了綜合性的同人「大拜拜」之外,許多單一主題的ONLY場在這一兩年來也明顯增多,主題從單一類別(如百合、歐美影視、布袋戲)、單一作品(如排球少年、東方)、單一配對(如團兵、青黃、銀土)等皆可見之,顯示舉辦同人活動有越來越集中主題的趨勢,也可發現,現今在同人圈中,小眾市場其實不可小覷,往往是創作者和消費者的火力集中區。

在這本《動漫社會學》第二彈當中,我們就是要集中火力探討分析台灣的「同人文化」這個主題。

同人文化是動漫產業相當重要的一環,往往與商業出版發行的官方作品有著相當緊密的關係。同人誌,指的是「志同道合的同好們」所創作出來的作品,通常為紙本實體,然今日的數位科技,讓同人文化的空間更加地廣闊。

同人創作可分為「原創」與「二次創作(二創)」。其中,「二創」是指將商業作品進一步衍伸的同人創作,粉絲們將喜愛的官方作品,用自己的詮釋方式進行創作生產,並與他人交流;相對於二創,同人文化中的「原創」作品雖然比較少,但卻是相當具社會文化意義的一環,因為原創代表著創作者在創意展現、角色設定、議題探討與社會連結等項目上,都需展現出獨當一面、引領風潮的能力,而成功的原創通常也會轉向為商業出版的模式。由此可見,商業出版與同人文化,一直以來都是相輔相成的。

台灣的動漫市場一直都深受日本的影響,當然,同人文化的發展也不例外,因文化與地理位置的接近性,台灣在一九九○年前後即出現了同人創作的社團與刊物,從此,台灣大大小小、各式各樣的同人活動如雨後春筍般出現。在台灣漫畫界長期以來呈現斷層的狀態下,新一代的漫畫家很多都是從學校社團、同人社團,開始接觸到漫畫繪製、印刷、宣傳、進同人場賣作品等等的漫畫家養成過程。這樣的創作風氣,相當程度上鼓勵了許多人能夠表達自我想法、自由發揮創意,而且是在沒有保證成功、也沒有酬勞獎勵的狀況下,就有一大群人願意投入這件事情上。因此,同人文化可說是台灣文化創意的培養皿。

時至今日,台灣的同人活動已經具相當規模,大型活動每場至少會有兩千多個攤位展出,每個攤位新刊舊刊算起來,至少也會有數千本同人誌在場上販售著,而參觀或消費的人數更是以萬計數。當然,更不用提其他中小型的活動,少說也會有五十到上百個攤位參與,而且遍布於台灣各大城市,幾乎每個月都有活動。因此,想想看這些同人活動,到底存在著有多大的商機呢?

當然,大部分的同人社團是否能順利賣出自己的作品並回收成本,或許並不是他們參與的目的,真正的初衷當然是「對作品和角色的愛啊」。因為愛,他們可以日以繼夜、不眠不休地爆肝,就只為了在期限內將作品順利送印。他們也會透過網路平台宣傳,如噗浪、批踢踢和臉書,甚至有專門提供同人誌登錄的網路平台,讓作者和粉絲能充分分享資訊,作好活動前的各種準備。而在遠方或剛好有事抱憾無法參加的熱情粉絲們,也可以透過通販(網購)的方式取得喜愛作者的新刊。

其實,同人文化除了展現對動漫作品的愛之外,另一個很重要的要素就是「分享」,因此才會是由「一群」志同道合的人所組成,也因此作者和讀者才能基於分享對同樣作品的愛,進行創作與支持,而這些創作,並不只展現在紙本同人誌製作,同樣是一群志同道合的人,為了讓更多人能認識他們所喜愛的作品,會志願參與翻譯(在中國稱為漢化),製作影片字幕或漫畫譯文,讓即使不熟悉日文的人,也可以透過他們的翻譯,接觸到更多日本動漫畫。

數位科技更是大大地改變了動漫愛好者──或直接稱廣義的御宅族們──的行為模式。本來就已經非常積極且深入地與文本互動的御宅族,透過數位科技,更能夠輕易地下載文本,進行編輯、重製、元素重組,並將之挪用成為自己的創作。就如同Google Chrome當初曾經找虛擬歌手「初音未來」代言的形象廣告「Tell Your World」 ,PV的最後顯示:「Everyone, Creator」。是的,因為數位科技的進步,包括Web2.0,讓生產者與消費者的界線消失,每個人都可以輕易地成為創作者。因此,在網路上的同人世界,更是呈現百家爭鳴、資訊爆炸的狀況,當然更不用說其傳播的速度有多快了。

上述這些台灣的同人文化描述只能說是簡介,為了更詳細地說明與分析,在這本《動漫社會學》第二彈,以「同人文化」為主題,我們邀集了各方精采文章和訪談,從各個不同面向出發,試圖更清晰地呈現台灣的同人文化整體樣貌。

第一篇文章由動漫研究著名學者李衣雲老師的文章<這就是愛>展開,說明同人創作者為何而創作?並且分析同人創作,從個人與群體的層次上,分別具有甚麼樣的社會意涵。不過最重要的還是「這就是愛」的展現啊!因為愛,即使是「塑膠也是有重量的」!

若抽出愛的元素,同人創作還可以用甚麼角度去看待呢?Kimball就特別以「經濟面向」去剖析同人文化圈,以「通路」與「網路平台」區分為兩種不同的類別,分別去思考在這兩種類別中有何不同的創作與消費模式,以及彼此如何產生交集。有趣的是,「二創」在這兩種類別中都相當重要,卻又扮演著不同的角色。

第二單元則進入同人文化的歷史考據。見證了台灣同人發展將近三十載的Miyako,根據手邊珍藏的本子、研究資料,加上同好們的共同記憶,重新整理成文字,在〈台灣同人活動的轉變與特色〉這篇文章中,讓我們看到更多台灣同人文化發展的軌跡。而長期以來一直關注台灣動漫產業與同人文化的余曜成(綽號小魚)也在〈線上與線下都在燃燒〉一文中,為讀者剖析了從早期到現在,台灣的動漫同人從學校社團、同好團體,到網路社群出現之後的整個變化與發展。此外,百合作者兼研究者楊双子則在〈少女啊,要胸懷百合!〉文中,特別爬梳了台灣「百合」創作在整個同人文化圈裏頭的特殊性與發展歷程。

本書的第三單元,為讀者呈現的是同人文化中的異質性與多樣性。東方達人(同時也是LoveLive!達人)科科任,透過《東方Project》同人二創所展現的互動性與多樣面貌,讓讀者了解到同人創作的各種可能性,以及創意在結合數位科技後的同人影片,究竟可以夯到甚麼程度;女性向的同人創作者兼觀察者千翠,討論到「性轉」這個特殊的同人創作題材,分別以女性向創作中不同的「性轉」類別,逐一解說其中所呈現的性別意涵;此外,台灣首部BL搖滾音樂劇《新社員》則是阿橘特別關注的主題,她以《新社員》粉絲的同人創作與同人活動安排為例,展示同人創作可以如何從平面或網路媒介跨界到三次元的世界裡。

在這本書的每個單元後面,編輯群還特地安排了相關人物的訪談:從同人創作者A子身上,我們看到了創作同人的初衷與堅持;而在第二單元歷史考據的章節後面,更是安排了在台灣同人圈相當耳熟能詳,人稱謝哥、鄭先生,以及老闆娘的這些重量級人物訪談。而最後則是以GJ這群年輕創業者的訪談作結,試圖從他們的經營方針與觀察,去了解未來同人創作與粉絲文化可能的新趨勢。

雖然在同人文化當中,二創始終是個大宗,而本書也的確多集中於討論二創的發展與變化。不過,如果你對日本動漫或其他相關作品並不熟悉,你同樣可以在綜合性的同人販售會或標榜著「原創ONLY」 等場次中,發現到台灣創作者在「原創」的文化生產方面,同樣展現出源源不絕的創意與巧思,許多結合台灣社會現象、在地文化與人文風景等等的作品,例如:將台灣各大學「擬人化」之後的衍生故事、將在各地旅行的經驗以同人誌的方式分享、養寵物心得、在某職場的工作日誌、以台灣歷史或政治為背景的創作等等,這些原創同人作品,豐富了台灣的文化創意發展,有些作品甚至透過商業出版,讓更多大眾讀者認識,有機會在台灣或其他國家大放異彩。

如果你還沒接觸過台灣的同人文化,不妨找個周末 ,到附近的同人販售會逛一逛吧!

〈這就是愛──從迷與二次創作談起〉

李衣雲

現今,世界各地的動漫同人展蓬勃發展,日本的Comiket、美國的Comic-con入場人數動輒數十萬,台灣的CWT、FF每場也都有數萬人,寒暑假時更是上看十萬人,很難想像1975年第一場Comiket的入場人數只有600人,而台灣在90年代的同人展更是雖小卻不擁擠。

在這些會場上,除了排隊排得殺氣十足的大手攤位之外,總是會看到還有許許多多小攤位,沒有宣傳、不會招攬,攤位販售人默默地畫著自己的圖、或沉浸在社入時搶到的本子裡,堅守陣地,並不因乏人問津而提早退場。

會場外,扮成各種角色的COSER們,擺著角色著名的姿勢。問他們:「39度的氣溫,把自己封死在紙盒里不熱嗎?」──這位扮的是鋼彈,實在太像了,完全看不出是紙作的;「寒流來襲,露出絕對領域不冷嗎?」──其實太多角色符合這項描述了,不過這位是月光仙子──答案當然是會熱和會冷。

走在會場附近(包括方圓三公里內的車站),類似以下的對話有如電波般不時竄入耳中:

「因為要寫本趕印,報告交不出來,被當了。」

「為了作這幾套科學小飛俠,我們五天五夜沒睡。」

「為了要出角,每天不能吃三餐以外的任何東西,保持身材。」

「繪師畫的根本不是能穿得上身體的樣式呀!為了一條腰帶,花了我N小時在研究和服。」

「前面排的那個人竟然還邊翻本邊考慮要不要買,結果最後一本被旁邊那排的人買走了!沒有事先作功課就來戰場,太可惡了!」

(以下族繁不及備載)

這些現象的製造者往往「其詞若有憾/怨焉,實則喜也」。然而,對這樣的狀況竟甘之如飴,絕不是因為他們是被虐狂,而是因為──愛。

同人誌這個名詞,原本指的是一群同好合資自費出版自己的作品。日本在明治時期的文學界,印刷術不像今日這麼普及又便宜,要找出版社出書很困難,要獨力出一本書也很難,所以同人誌這樣的產物就順勢而生。除了原創作品外,慢慢地也出現了自費出版的文學評論、漫畫評論,以及閱讀原作後衍生出來的二次創作 同人誌。隨著印刷費的下降,個人誌成了同人圈的主流。

所謂「誌」,指的是紙本,但在網路普及之後,要分享自己的作品不一定要花錢出版成冊,更不一定是用文字或圖畫表現,還可以剪接影音、製作遊戲或角色的配件、Q版公仔,甚至將角色概念化作出代表色手環、飾品等,COSPLAY更是完整複製出角色的實像。從20世紀末以來,同人的概念已經脫離了「同人誌」的平面範疇,迷們的心血結晶,我將之通稱為同人作品。

要作出一個同人作品,花費的金錢與心力絕對不小,因為這個作品其實代表了迷們自我的表現。對消費者來說,選擇這個角色/商品而不是那個角色/商品的原因,從來都不只是客觀的,還包括了主體經驗的投注與詮釋,也就是P. 布爾迪厄所說的「品味」。品味的形成與我們在社會中所處的社會地位、生活經驗、價值觀、自我等息息相關。也因此,當我們在消費一樣文化商品時,也是在實踐自己的品味,而他人也把我們所展現出來的品味,當作理解我們的一個指標。

那麼,當一群人共同去想像、感受一個文本、一個角色、一個文化商品時,這些人彼此間容易產生親近感,甚至進一步形成同好團體。任何的團體的形成,成員間必然要有某種關連的存在,或許是利益、或許是感情、價值觀,讓成員們意識到原來「我們是一樣的」,也相信對方對自己具有同樣的想法,如此一來,一個團體才能夠穩定下來。尤其是當這個團體是以某種情感或價值為基礎時,彼此間更容易產生同情或同理心。舉例來說,在路上看到一個人跌倒了,你會去扶起他,這或許出於「我們都是人」的想法,但如果摔跌的是自己的同學、朋友、戀人、或是家人,你可能就不只是扶起他,還會對他的受傷感到心疼。這就是共同體的基礎。以二次創作來說,原作或角色對讀者提供了一種共同的價值或情感的對象,使得迷們能夠形成一個「我群」,並將「我們」與不是同好的「他們」區分開來。

這樣的「我群」對著迷有什麼幫助呢?舉個最簡單的例子,對所有經驗過同人圈的人來說,在連載休刊、出刊太慢、對劇情不滿(足)、喜愛的角色出場太少等等時候,迷們滿腔無處可去的熱情要到哪裡找著落?同人作品是最佳選項之一。有了同人作品,原作連載的兩個時間點之間,有了讓愛繼續的橋樑,不然,以《全職獵人》不定期長時間休刊的狀態,龐大讀者怎麼維繫對它的情感?要是實際生活裡的戀人,在這種狀態下,大概早因「感情不在」宣告分手了吧。

更進一步來說,當「我群」從創作與閱讀的互動,進入到會互相交談、討論劇情甚至實際的生活後,「我群」的凝聚力更滲入迷們的生活,即使對作品的愛有消退的跡像,往往也會努力挽留這份愛,因為它代表了屬於「我群」的標誌。

所以說,一個人挖坑大多比較淺,一群人一起挖坑,就會是要爬出來很難,要拖人下去很容易的深度了。

當然,這種熱情的延長也還是有時限的,畢竟沒有了原作,以原作為基底的二次創作無法存在,所以,一部作品完結後,以原作為共同價值的迷群與二創也會逐漸消散,2000年代在日本同人界紅極一時的《鋼之鍊金術師》,如今已是往事不可追,那些曾經敗家來的戰利品,也就成為迷們架上曾經愛過的紀念。

既然我們對於文化商品的消費,投射了自己的欲望與認同,某種程度上,這個文化商品就不只是一個單純的無機物,而已被「人類化」,成為我們理想自我的投射。

比如說,從物質的概念來看,說到底公仔不過就是塊塑膠,一塊塑膠掉在地上,不過就是沾點灰而已,稀罕嗎?但如果這塊塑膠長得跟《進擊的巨人》的兵長一樣…竟然讓利威爾吃灰?!!趕快撿起來給他拍拍,順便跟他說一下今日沒有好好照顧他的歉意。旁邊沒看過《進擊》的路人經過,大約覺得這個自言自語的傢伙有病需要被遠離,但萬一同樣是兵長迷,雖然不必然會走上前搭訕,但也一定會覺得還好兵長又被好好抱起來了。再或者在巧克力展示櫃前看見蝙蝠俠人偶在宣傳,立刻停下來拍照,臉上帶著詭異的微笑,臨走前不忘買一盒巧克力。至於旁邊那個綠巨人…什麼?旁邊有這個物體存在嗎?

這就是人類化或擬主體化。對迷們來說,自己喜愛的文化商品絕對不是一個冰冷的無機物,若非因為他們是自己的分身與表徵,誰願意在已經不算輕的包包上加諸如此多的吊飾?塑膠也是有重量的!

人在生命中不斷追求著意義,文化就是人們界定意義的展現與源頭—無論是所論的高級文化或大眾文化。因此,公仔也好,原作也好,二創也好,這些都是我們對自己存在意義的一種表現。

2014年日本出了一系列的動漫角色面膜,面膜設計成貼在臉上會呈現角色的臉,從《進擊的巨人》裡的巨人、《北斗神拳》的拳四郎,到多啦A夢和鋼鐵人皆陣列在前。為什麼選擇多啦A夢而不是鋼鐵人?因為對迷們來說,必須是這個角色才有意義。面膜初始的目的,是為了要讓臉部皮膚緊緻保溼,只是要用面膜的人,應該不會選擇印著拳四郎或巨人包裝的面膜,萬一用了以後膚質變得跟他們一樣呢?!但是迷們不在意。他們選擇這個而不是那個包裝的面膜,是因為唯有這部而非那部作品乃至角色對他們才有意義,重要的不在實用,而在投射了自身意義的符號價值。

於是,當我們喜愛的文化商品被別人嫌棄時,會讓我們產生整個人格都被否定了的感覺,而我們也會努力地將自己的愛推薦給別人,因為他人對這些文化商品的認可,就等於認同了我們的品味與自我。這也是動漫在台灣的1990年代前,受到政治乃至主流社會的壓制,依然能夠草根地活下來的原因之一。

迷們像這樣積極地推坑、二創,來滿足自己的不滿足,源起於對文化作品的愛。為什麼說是愛?因為愛在某種程度上超越了理性計算,甚至具備了獻身性。

在現代社會裡,作什麼事情多半都會落在貨幣交換的計算裡。但是,當一個人三天三夜不睡就為了出本趕同人展,不只沒稿費,還要交參展報名費,更不要說當天擺攤是無薪的,更有可能擺了一天攤只賣出幾本,如果拿這些時間去麥當勞打工,荷包大約也有數千元進帳,但應該不會有迷們說:「早知道就拿這時間去打工了。」(如果說了,應該會被「我群」以「破壞愛的神聖性」之名逐出群體。)就算萬一因此沒去上課沒交報告被老師當了,怪罪的對象也不會是那個愛的對象。

這就是超越了理性計算的愛的力量。

迷的獻身性在二次元的作品與角色上更能突顯出來。因為基本上,真人的偶像會結婚、會解散、會改變或不長進,即使迷知道他/她永遠不可能回應,但對方既是真實存在的人,迷們仍然會抱持著一絲期待與幻想,會希望自己的付出能得到回報。但二次元不同,角色們既真又幻,是迷們碰觸不到的存在,沒有期待,也就不會計算彼此的付出是否等量。當然,這裡說的獻身絕不是指偶像迷們荷包出的血會比較少,也不是指付出的愛比較少,事實上,在日本,傑尼斯與寶塚迷裡有著明顯的階級排序,要能見到偶像,還得服從迷團體中的年功序列,箇中甘苦,只有熱愛中的迷們才知道吧。

目次

主編序/王佩廸

同人領進門,後續看內文

‧ 同人場賓果

‧ 同人作家賓果

‧ 動漫音樂賓果

‧ BL詞彙賓果

‧ 百合作品賓果

‧ 同人誌生產線大富翁

同人用語聽不懂?來問神奇海螺吧!

燃燒吧,我的小宇宙!

‧ 這就是愛──從迷與二次創作談起/李衣雲

‧ 當汽油人遇見初音未來──談當代同人生態系的構造/Kimball

‧ 妄想萌系少女──訪男性向同人社團/孟孟

讓專業的來!

‧ 台灣同人活動的轉變與特色/Miyako

‧ 線上與線下都在燃燒──動漫迷參與社團之變化/余曜成

‧ 少女啊,要胸懷百合!台灣百合同人文化發展的初步觀察/楊双子

‧ 見證台灣同人創作──訪千業快速影印社老闆謝志松/烏露露

‧ 從新手到同人大場──訪台灣同人誌販售會CWT主辦人鄭文福/烏露露

‧ 最貼近「迷」的主辦者──訪開拓動漫祭執行委員長蘇微希/烏露露

打開新世界的大門

‧ 幻想中的幻想鄉──同人與二創的東方/科科任

‧ 不那麼重要,又很重要──女性向二創中的性轉與性別涵義/千翠

‧ 迎向粉絲逆襲的時代?!由《新社員》談二次創作的角色與位置/柏阿橘

‧ 小而美的多元同人活動──訪GJ/維霓

附錄:文章作者介紹

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。