從眉壽到長生:中國生命觀與醫療文化(增訂二版)

商品資訊

電子書同步在下列平台販售

商品簡介

臺灣醫療文化史研究的開啟!

今日的中醫理論及生命觀念其實來自千年前的傳承!

什麼是生命?如何解釋生死?這些問題從古至今一直是人類的大哉問,不同文化對這些問題也都有各自獨特的觀點。中國傳統文化如何看待身體?又如何認識操控身體的生命?古人如何面對生命的議題?他們的觀念又如何影響今日的我們?作者杜正勝透過考古資料及文獻的分析,為讀者建構出中國文化理解身體的過程,進而探究千年前的生命觀念與今日中醫理論之間的連結與演變。

◎中國傳統對「人」的認識

中國文化重視身體的完整性,毀壞父母賜予的身體乃大不孝,因此無法透過解剖獲知相關知識,對人體的認識也有著極大限制。春秋戰國以後,雖然對體內五臟六腑的認識逐漸建立,但缺乏人體解剖知識,使中國醫療走向偏往玄學的道路,融合道家觀點建立起獨特的經脈及氣論體系。氣論除了用來解釋身體運作外,更包含了精神、魂魄,組成一套可以解釋人由「天氣」及「地氣」相結合,從出生到死亡完整歷程的天人相應觀念,奠定了後世中醫的理論基礎。

◎人的生命來自於天?

商周時代,人們相信生命由祖先掌管,至於天神則是屬於天子的專利。春秋時期,禮樂制度逐漸崩壞,過去專屬於周天子的天神,被諸侯、貴族們僭越祭拜,到了戰國時代天神甚至掌管了平民的生命。天庭結構複雜化,協助天神管理人間生命的神祇亦隨之出現,向天神祭拜以求延長壽命的習慣由此確立。

◎行為合「禮」性命攸關?

封建禮制規範了先秦時期的中國社會,貴族的容貌與言行也都應表現出相應的樣子,否則會被認為是形神分離、喪失魂魄,這樣的人必定命不久矣。口中的吃食與耳聽的聲樂也有相應的規範,地位越高者享受越豐厚,但到了戰國時代,禮制崩壞,人們縱情享受不合自身身分的物慾,開始發現過度的物質享受會導致壽命折減,「節制」的觀念自此誕生。

◎人定可以勝天?

戰國時期以降,氣論發展日益成熟,人們開始思考如何透過對「氣」的適當調節與導引來實現長壽。與此同時,人們也不滿足於過去齒搖髮白的「眉壽」,而開始追求可以不顯老態的「長生」!就連秦始皇、漢武帝也都是追求長生的狂熱者,以養生秘方追求長壽的風潮更是一路盛行至今。

◎生與死之間的聯繫

人死後究竟會去哪裡?中國傳統觀念相信,生者與死者的世界並無太大區別,人死後魂魄依舊會在人間遊蕩,故會興建寢殿、供應飯食給祖先享用。印度傳入的佛教思想也深刻影響中國的生死觀,帶入六道輪迴、地獄酷刑的觀點。今日逢年過節的祭祖,或喪事念經超渡死者的作法,皆是古代觀念延續至今的跡證。

清末以來,在西方知識傳入的影響下,許多中國傳統知識及觀念已被人們認定是迷信進而遭到拋棄,但中醫迄今卻仍有著屹立不搖的地位,可見中醫文化在漫長的發展過程中早已成為人們生活組成的重要部份。透過本書,我們得以一窺古人的想法,也獲得反思今日文化的契機。

作者簡介

杜正勝

中央研究院院士

專研古代中國史,著作包括《周代城邦》、《編戶齊民》、《古代社會與國家》、《新史學之路》等。1990年與同儕共同創辦《新史學》,主張開發新課題,拓展新領域。他的史學思想早期可分為兩個階段,第一階段增添歷史研究的內容,以下層人民補上層菁英、以社會生活與文化心態補政經與思想之不足。第二階段超越中國疆界的歷史研究,把中國放在歐亞大陸考察,並提出同心圓史觀,從臺灣及於中國、亞洲與世界。

1992年以青壯之年膺選為中央研究院院士。曾任國立清華大學歷史研究所所長、中央研究院歷史語言研究所所長、國立故宮博物院院長、教育部部長。卸任公職後悠遊學海,研究、論述不輟,人生經驗促使他領悟歷史從表層到內裡的奧義,可說是他的史學思想第三階段。

歷史研究之外,杜正勝對臺灣社會政治與文化多所關懷,1990年代論述歷史教育、臺灣民主之路與政治、文化主體性,文章收入《臺灣心 臺灣魂》及《走過關鍵十年》。

序

增訂二版序

今之醫學,古代屬於方技,《漢書‧藝文志》方技三十六家,首列《黃帝內經》,即是世傳中國正統醫典之始原,集成時間一般認為當在西漢晚期,約西元前一、二世紀之間。

〈藝文志〉其他方技三十五家多不傳了,不過中國第一部正史《史記》,太史公特為醫者立傳,記述戰國時代扁鵲秦越人和西漢初倉公淳于意的醫案(行醫記錄),透露一些醫理和醫技。直到最近半個世紀,考古陸續出土一些醫書,而以上世紀七○年代發掘的長沙馬王堆三號墓所出最稱豐碩,基本上符應〈藝文志〉的分類。

然而中國歷史文化發展到漢代,至少已經歷三數千年,連動物受傷多知道設法自救,人類從進入文明階段,應該已知道不少治療方法,包含巫與醫的方術。所以醫典問世之前,各種文明應該都累積大量的醫病經驗,並且發展出比較原則性的理論,可以說是醫學的萌芽。

遠古尚矣,醫事鮮傳,而在中國,殷商以降各種留傳的文獻,不論與疾病醫療或深或淺的關係,猶可以追溯正統醫典的知識來源和醫療文化的基礎,本書或可以說是中國傳統醫學知識建構工程的一種嘗試。我們從非醫典史料探討中國古代對身體的認識、生命根源的討論,以及衛生(保衛生命)方法的研發,試圖建構醫典形成的前史。這也是非醫學出身的史家可能為醫療文化作出的一點微薄貢獻。

本書之作推始於上世紀八十年代末我起草的〈從眉壽到長生〉,副題作「中國古代生命觀念的轉變」。「眉壽」乃西周祝辭,長生是戰國以下萌生的期望,詞語反映思潮,中國社會從古典到傳統的轉變過程中,人對生命的企求也隨時代社會而發展。十五、六年後將相關論文結集出版,書名仍然沿用《從眉壽到長生》,副題作「醫療文化與中國古代生命觀」,主體論證雖然限於周秦漢的古代史料,相關的觀念其實貫串以後的中國歷史,至今猶有痕迹可尋,所以這次增修新版的副題乃節刪「古代」二字。

新版副題又把「生命觀」提到「醫療文化」之前,看似無足輕重,其實和本書寫作的機緣、作者的發想都密不可分。因為我是先思考中國古人對生命的看法才旁及醫療,醫典只作為輔助的參證,至於後世大量的醫家著作則更少觸及,我重視的是醫療的文化面,不是醫理或醫技,所以嚴格說不能算醫學史。

大家都知道,凡生而為人,必經歷生、老、病、死,醫事是人類面對這四項事情的產物,所以任何人必然離不開醫療,人生觀與醫療文化遂產生密不可分的關係,這才是本書著眼之所在。

然而本書主要篇章撰寫前後,我在大範圍的歷史學領域內正提倡新史學,種種機緣結合一起,開拓了這個新領域「生命醫療史」;本書若說是臺灣醫療史研究的催生者,似亦不為過,因此遂被歸類為醫療史。單從書名來看,本書也的確近於醫療史,其實我始初的立意不是要碰醫學與醫療這個於我完全生疏的領域,我關心的是生命的問題。

生命的奧秘可能只有上帝才能解開,但每個人都有生命,對生命都可以有他的看法,有他的期待,每個民族遂都流傳著自古迄今的生命觀念,也發展出他們特殊的維護生命的文化。生命雖然每人都有,醫學則是專門之學,只限於少數人擅長,所以凡人在生命和醫事交會之際,不一定非得具備專業醫學才能發言,甚至可以說,醫學專業只作為了解人的輔助工具,不宜喧賓奪主。那麼,一個歷史學者當然也有可能來研究人生的醫事,當然應該著重在文化層面。

關於一個民族生命觀的論述,表面上似乎屬於思想史,然而生命是很具體的存在,怎樣看待生命,在生或死,健康或病痛這麼真實的判別中,空洞虛玄的概念是不會作為文化而流傳的。因此,我始初探索中國古代生命觀時,便沒有投注在思想史追究天人、心性等哲學命題,而是從具體的人身入手。

老子說得好,「吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患?」如果連身體都沒了,還有什麼好煩惱、好擔憂的呢!還用得著那些長篇累牘的形上理論嗎?沒有具體的身體,抽象的思想便無所依存,當然也不會有所謂的思想史。我明白,這麼「形而下」的生命觀研究是不會被思想史家認同的,更不用說哲學史或觀念史家了。雖然我討論的生命觀念,由形而下逐漸形而上,多少也涉及一點哲學層次,更多則在思想史的範疇,譬如形神分合、氣心孰主或「氣論」,多是思想史著作出現過的課題。

我所理解的史學界如此,然而不管有沒有人把本書當作思想史,我還是秉持不離事而言理的作風,不一頭栽入抽象思想與人糾纏,我還是認為生命觀離不開具體文化,要植基於維繫生命的醫療史研究才穩固。根據中國古代知識分類的典範《漢書•藝文志》,醫療屬於六略的方技略,包含醫經、經方、房中,和神僊四種。〈藝文志〉總結方技略說:「方技者,皆生生之具,王官之一守也。」「生生」是維護生命,「具」是方法,所有的維生方法都構成文化的一部分,故一個民族的醫療方法會呈現該民族文化的特色。

方技四種中,經方即藥方,依草石之寒溫,量疾病之淺深,熬煎藥材,用以通閉解結。房中本諸人情,為之節制,追求和平壽考,以免致疾隕命;神僊則保性命之真,盪意平心,同死生之域,使無怵惕於胸中。至於對身體血脈、經絡、骨髓,以及陰陽表裡之認識或建構者是醫經;偏於理論,為醫技作合理的解釋,不同文化多有不同的體系。

不論東方或西方,人體生理組織都是一樣的,但中(漢)醫與西醫身體認識的差別卻相當大,即使同樣採取經絡概念,漢醫經脈的分佈與源自印度的藏醫也完全兩樣。西方醫學走實證,故建構「科學的」知識,中國醫學以十二經脈結合五臟六腑,擴而波及到五聲、五色、五味,構成一個無所不包的五行系統,應該是一種「玄學」。玄學之理作為醫療實踐的說明或亦無傷,但真正面對生命,醫者的經驗才是切要,雖有實證的成分,但不容易複製,不算「科學」,故難以獲得西醫認同。不過實證的本草學所起的作用,恐怕才是延續這個民族生生不息的經驗知識。

我既從事所謂的醫療史研究,又鼓吹年輕學子加入,原來想研究「死亡」的轉而研究「生生之具」,原來研究宗教、婦女者亦跨域至醫療。或因醫以及國,從醫事看政治;或從飲食文化而進入醫治的食療。這一波新史學的作為,正如上面說過的,我不過想從醫療來了解歷史文化罷了,不是想宣揚中國傳統醫學,(即使要宣揚,還輪不到我們這些醫學門外漢。)

由生命而及於醫療,由醫療而及於文化。諸多民族所共同面臨的生老病死,看看他們如何促生、延老、治病和防止或對待死亡,了解他們的觀念與方法有何異同,因而探究不同民族所具有的文化特色。這些文化雖與醫學或醫療有關,卻又不限於醫學專業的範圍,所以我稱作「另類醫療史」,「另類」兩字也表示不敢和醫家的醫史爭正宗。不過,在九○年代草創階段,倒有醫藥史家客氣地將我們的「另類醫療史」稱作「外史」,以別於傳統直接探討醫學理論源流以及醫技、醫者或醫案的「內史」。就我的專業而言,討論醫療文化既然離不開時代與社會的生命觀與文化面,不集中在醫典,自然屬於真正的「外史」!

史籍有外傳,儒林有外史,本書凡所論述,看不到醫學專業,讀者諸君正應當以「外」視之。不過,「外」的天地固比「內」遼濶,即使深度,從某些角度說,恐怕也不遑多讓。我曾援引醫學外史的學者,有陳寅恪論史之旁及醫藥,也介紹周作人、江紹源從民俗看身體與醫學,他們或具備不同程度的醫學知識,但應該都是醫學的外行。

所謂的醫學外史,西方也有例證,我曾主講過〈另類醫療史研究20年〉,舉證1930年代瑞士醫學史家Henry E. Sigerist (1891-1957),他創辦Bulletin of the History of Medicine(《醫學史集刊》),翻轉過去專重「內史」的偏頗,從醫學專業轉向社會。美國洛克菲勒基金會副主席、也是對世界醫學教育與研究極具影響力的Alan Gregg,評論Sigerist說:「他提醒我們注意一個事實,醫學之為生物學的研究與應用,植基於歷史的、社會的、政治的、經濟的,與文化的環境條件上,這方面的貢獻遠遠超過任何人。」這就是醫學外史比內史的天地寬廣的明證。Sigerist可是醫學科班之士,畢業於蘇黎士(Zurich)大學,獲醫學士(MD)學位,又到萊比錫(Leipzig)大學深造,師事德國醫學史大師Karl Sudhoff,1932年受聘於美國約翰•霍普金斯(John Hopkins)大學擔任醫學史研究所主任。

以Sigerist作為典範,證明外史研究的重要性與意義絕不亞於內史,借用Alan Gregg的話說,也就是關注生物學研究與應用時,不能忽略存在的歷史、社會、政治、經濟和文化的條件。進入二十一世紀猶有醫學史作者稱讚他是此一新方向的創始人,醫學史乃形成告別歷代大醫、名醫以及他們的專著,轉向醫療的社會與文化現象。

在倡導另類醫療史將近三十年之後,準備祝賀史語所九十週年的演說時,我有機會讀到米歇爾•傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)撰寫博士論文Histoire de la Folie à l'âge classique(《古典時代瘋狂史》)緣起的介紹,才知道我的「閉門造車」竟與二十世紀後現代史學宗師不謀而合。1957年傅柯從巴黎到瑞典Uppsala大學請Stirn Lindron教授指導論文,因被拒而寫信為自己辯護說:「我的計劃並不是要寫一份精神醫學的發展史,而是要寫出這個科學是在什麼樣的社會、道德和意象脈絡之中發展的歷史。」(林志明譯《古典時代瘋狂史》《導讀別冊》)傅柯研究重點不在精神醫學的內史,而是其社會文化脈絡的外史,正和早他二十多年Alan Gregg稱述Henry Sigerist的取徑相似。

上世紀九○年代,英美也先後出版這方面的新醫史論著,其一《醫學在社會》的編者Andrew Wear說:「醫療存在於各種形式,並且是在社會之內」;(Medicine in Society: Historical Essays, “Introduction”)另外《醫學與西方文明》的編者David J. Rothman等人也倡言「從醫學到文化,並且從文化到醫學」的研究(Medicine and Western Civilization, “Introduction”)。當我在臺灣提倡「另類醫療史」時,想不到世界另一端也有同頻的「友聲」,雖然我與他們並沒有接觸。

本書主體內容的寫作較早,分別是1991年的〈生死之間是連繫還是斷裂?〉(《當代》58期)和〈形體、精氣與魂魄〉(《新史學》2卷3期),以及八○年代末起草而1995年才出刊的〈從眉壽到長生〉(《歷史語言研究所集刊》66本2分)。2005年結集成書時將這三篇論文拆開重組,構成本書主要的章節,分「形神」、「祝禱」、「威儀」、「養生」和「生死」五篇,包含從肉體到精氣魂魄,從個人、家族到社會政治,從俗世到死亡等方面,以建構中國的生命觀,大抵粗具體系。另外是1993年發表的〈醫療史看道家對日本古代文化的影響〉(會議論文集《中日兩國二千年の文化交流と“滇王之印金印”》),列為「傳播篇」,使「另類醫療史」設定的文化交流部分獲得補足。最後再加上〈檳榔、醫療與文化交流〉,這是為林富士教授遺著《紅唇與黑齒—縱觀檳榔文化史》而寫的短序,體例之限,失之簡略,不過切合本單元主題,故一併收入。至於本書第一單元的「方法篇」,相關文字亦作於九○年代,可以當作九○年代未滿十年的時間內,我在史語所推動生命醫療史的記錄,當然也包含我的研究構想。

我曾把歷史的有機性比諸於人,人有骨骼,有血肉,還有感情和精神,然而回顧上世紀自七○年代以來,我的專業研究多集中在中國古代的社會與國家,只關注歷史的「骨骼」部分,如七○年代的《周代城邦》(1978),八○年代的《編戶齊民》(1990)和《古代社會與國家》(1992)皆是。到了八○年代後期,我深感如此的史學研究缺乏血肉,更無感情和心態,看不到歷史上的人,明顯有所不足,思欲突破,於是激發出「新社會史學」,以實踐同時所提倡的新史學的「新」。

新史學要「新」什麼?始初我並沒有固定的標的,而在這個時候,適逢一些特殊機緣遂促成我的歷史研究的轉變,無意間竟然構成臺灣史學的一段歷史。所謂特殊機緣,一是要給業師高曉梅(去尋)先生撰寫八十祝壽文,不願再炒中國古代社會國家的冷飯,終於想起「眉壽」和「長生」的課題或可談談,於是寫了〈從眉壽到長生〉的未完稿。翌年,已故學友傑出人類學家黃應貴教授啟動他的新研究計劃,第一期主題「人觀」,邀我參與研討,我乃有〈形體、精氣與魂魄〉之作,副標題是「中國傳統對『人』認識的形成」,以回應研討會主題。同時,一向介紹近代西方思潮、影響青年學子的《當代》雜誌規劃「生死觀的思想、歷史與社會考察專輯」,雜誌創辦人金恆煒先生約稿於我,於是撰寫〈生死之間是連繫還是斷裂?〉,副標題作「中國人的生死觀」。至於〈醫療史看道家對日本古代文化的影響〉,係1993年在倫敦大學亞非學院(School of Oriental and African Sudies)研究訪問時,應中國考古學家俞偉超先生之邀赴日本福岡開會而作。這些論文原來都不是自己規劃的寫作,而是因應機緣的產物,卻不期然地促成我在「生死」這個人生命題的思考。

學術史上往往存在的現象,一種新學術的誕生多少會帶點機遇性,推動者的學養思想固然有關,外緣因素也不可或缺。上述幾篇論文,相對於過去我閑熟的領域,的確距離頗遠,但不同的約稿卻都匯聚在生命議題上,無意間為我苦思冥想新史學之「新」找到一條出路,不能不說是歷史的偶然吧。而此時遠赴普林斯頓大學深造的林富士先生,因碩士階段關注過疾病,馳書請我出來組織學友探討歷史上的疾病。有疾病就有醫療,生命和醫療就這麼結合在一起,史語所研究醫療史就這麼樣似偶然又似必然地誕生了。研討小組的名稱首先將就富士的提議,擬訂為「疾病、醫療與文化」,但我還是覺得生命範圍比疾病為廣,乃改稱「生命、醫療與文化」。

由於有不少青年學人願意獻身於這個新領域,過去三十年的臺灣史學才可能增添一幅令人贊歎的勝景。我經歷的研討活動只限於九○年代,二十年後我在中國醫藥大學「醫家與史家的對話」國際研討會(2012)所作的主題演講,概述九○年代以來生命醫療史研究經歷三代、日益茁壯的情況。臺灣史家年輕世代在這個領域的成果豐碩,斐然成章,不但為新史學樹立一個典範,也被世界同行認可為臺灣現代史學最具特色之一。自此以後,臺灣史學領域多了醫療史一目,與政治史、經濟史、思想史、藝術史等並列,躋身於史語所編纂的「中國史新論」(2010年代)系列論著之中,中央研究院召開的第四屆國際漢學會議(2012)也列為一個獨立單元。這個史學新領域在臺灣的確站穩腳步了。

然而關於生命醫療史研究,本書終究屬於草創時期之作,很多新課題在第二、第三代都交出令人注目的成績單,建構輝煌的殿堂;相較之下,本書勉強只能算是華廈落成前的簡陋工寮而已吧。不過,如果毛遂自薦,本書在這一波新史學運動中,多少還具有一點學術史上的意義,其涉及的具體論述,恐怕也還有一點參考的價值。

今天距離本書初次結集又快二十年了,出版社準備改版問世,徵詢我的意見。舊作新版,作者理應吸收新近研究成果加以增訂,不過三十多年來這個新領域的成果甚夥,又散佈在廣大的歷史課題中,如疾病、宗教、婦女、帝國、殖民、政治等等,雖然都是名符其實的「外史」,但和本書的主題與時代範圍關聯較少;至於少數專尚古代醫經的著作,與我當年探討的人觀、生命觀亦鮮有交涉。年輕世代的醫療史同仁皆卓然成家,他們的研究成果固不可能在本書呈現,何況公元兩千年以後,我的際遇以及研究興趣距離醫療史稍遠,所以本書再版,在架構上乃多仍其舊。

不過,本書關注的中國生命觀及其衍生的種種文化,年輕世代討論的尚不多,應該還可以容我「野人獻曝」;而書中議題的論說,敝帚自珍,也還有一點自信,故樂於維持原來的架構再版。話雖如此,我乘這次改版機會通讀一次,還是作了相當幅度的補正,增益不少資料,讓原旨更加通暢。我也改正一些錯誤,把太艱澀的文字略作修訂,庶幾符合「新版」兩字的要求。

本書之改訂是以年近八十的我審視尚未五十歲的我,客觀評量之後,自認尚能立足於學界。至於書中不足不備之處在所難免,古代哲人尚且感嘆「生也有涯而知無涯」,何況才疏學淺如我者!祈盼讀者諸君多予指正。是為序。

杜正勝

目次

初版序言

方法篇—過去的另類,未來的主流?

作為社會史的醫療史

醫療、社會與文化

從醫療透視歷史

形神篇—中國傳統對「人」的認識

由表及裡的人體知識

心與氣在人體的地位

以氣為本的經脈體系之形成

氣一元論的生命觀

祝禱篇—祖先、天神與生命的關係

祖先是個人生命的來源與主宰

宗族群體的生命與個人的生命

天神主宰人世生命

早期的司命神祇

威儀篇—禮制威儀到節適全身

威儀與生命

禮制享受與節適新論

養生篇—長生的追求與技藝

古典的生命期望

古典氣論

戰國養神論

養形與延年

祈命養生小結

生死篇—生死之間是連續還是斷裂

生與死之間

玄 通

傳播篇—醫療的傳播與取捨

醫療道家與日本古代文化

醫史綴言二題——檳榔與祝由

圖片出處

索 引

主題書展

更多書展購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

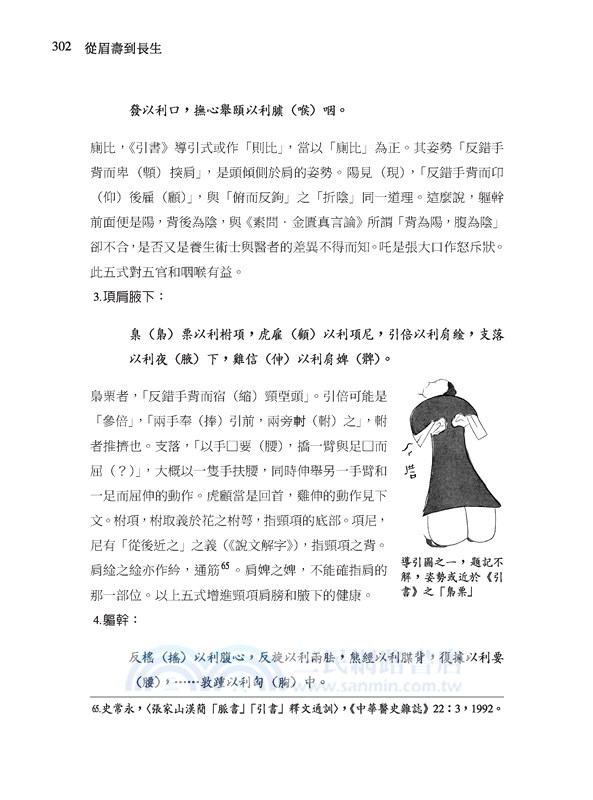

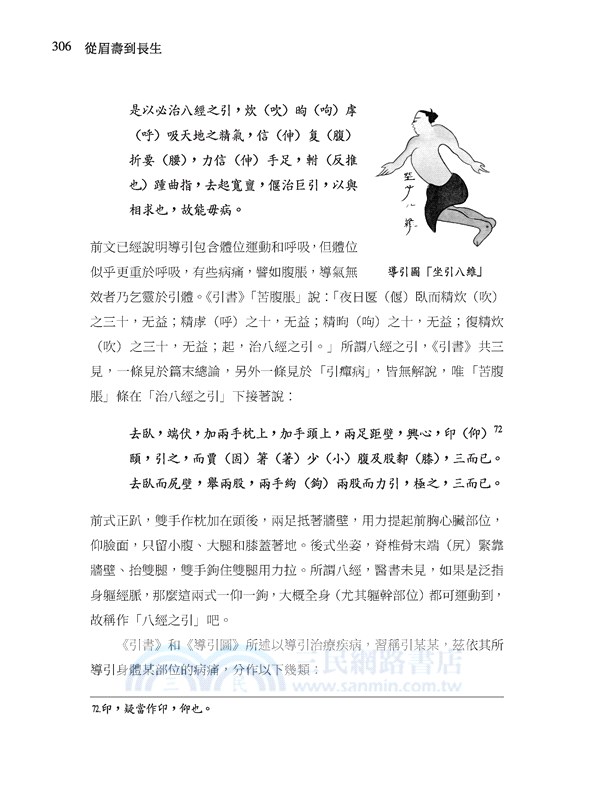

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。